鳥見の地

神武天皇に先だって九州を発ち、大和に入った饒速日命が祖先と伝わる物部氏は、代々の天皇に重用され、崇神天皇の代には軍事・祭祀の両面で大和政権を支えていたことが、先述の布留遺跡の出土品からもうかがえます。「天照大神から十種の神宝を授かり、天磐船に乗って河内国の哮ヶ峯(生駒山の北嶺と思われる)にたどり着いた」と伝わる饒速日命は、ここから「大和国鳥見の白庭の山」へ移ります。この鳥見の候補地として、一つ挙げられるのが桜井市鳥見山(磯城瑞籬宮の南方)です。

鳥見山には「白庭の碑」があり、このあたりに饒速日命の墓が存在するという言い伝えがあります。山麓の等彌神社には、この地が「先代旧事本紀」に記された「鳥見の白庭の山」であるという伝承のほか、「日本書紀」に見える神武天皇の霊畤の伝承も伝わっています。橿原での即位にあたり、神武天皇は「皇祖の霊が天から降りて我が身を助けて下さった。そこで皇祖神を祀り大孝を申し上げたい」として、鳥見山中の霊畤に皇祖神を祀りました。なお、大和川の源流からさらに山奥の宇陀の鳥見山、そしてはるか南東の東吉野の山中の萩原も、霊畤の候補地としてあげられます。

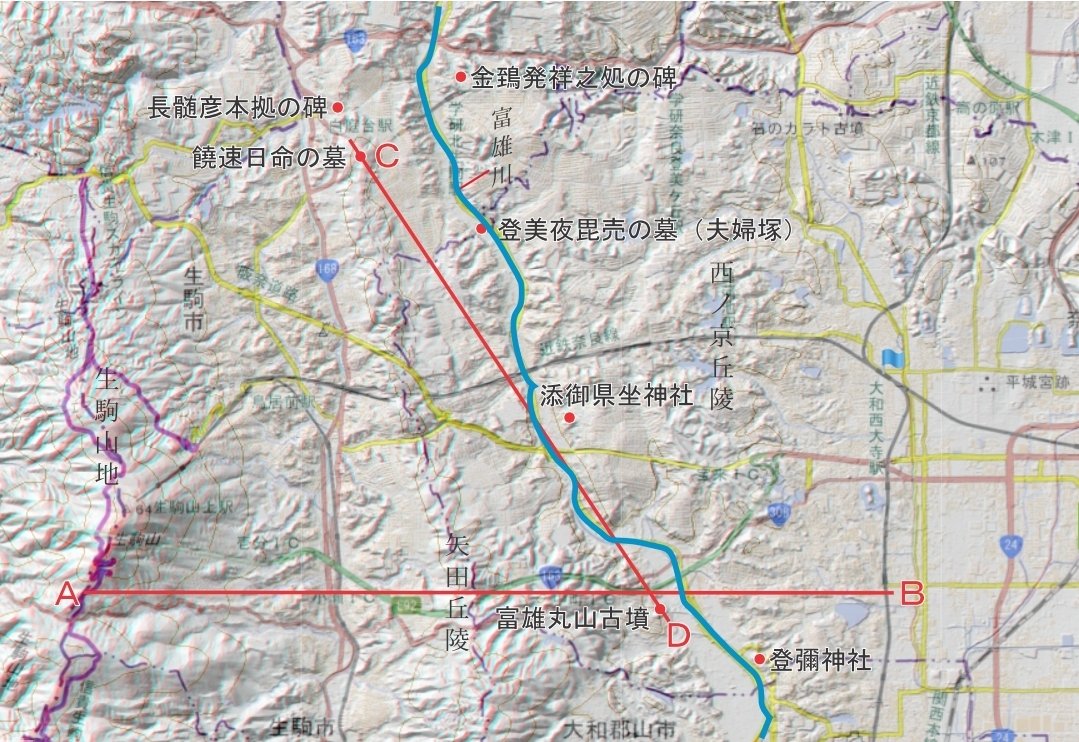

「鳥見の白庭の山」の一方の有力候補が、生駒市白庭台です。このあたりは土着の首長である長髓彦(登美能那賀須泥毘古)の本拠地でした。饒速日命の一行に遭遇した長髓彦はその服装や所持品を見て、進んだ文化の国の高貴な王であることを認識し、これを手厚く迎え入れ、自らの本拠地の近くに住居を提供するとともに、妹の御炊屋姫(登美夜毘売)を嫁がせました。白庭台には「長髄彦本拠の碑」が立っており、その700mほど南東には饒速日命の墓があります。ただし「先代旧事本紀」は、饒速日命の遺体はここには埋葬されず、代わりに遺品が埋納されたとしています。

のち熊野経由で大和へ入った神武天皇は長髓彦との決戦に臨み、両軍は富雄川をはさんで一進一退の攻防を続けました。その際、神武天皇が陣を構えた鳶山の上に金鵄(黄金色のトビ)が現れ、稲妻のような光を放ち長髄彦軍の目をくらませました。この金鵄が飛来した場所と伝わるのが「金鵄発祥之処の碑」です。神武天皇に正当な皇統を認めた饒速日命(宇摩志麻遅命とする史書もあり)は、御炊屋姫を仲立ちとして長髄彦に帰順を勧めましたが、長髄彦はあくまでも戦う姿勢を崩さなかったため、饒速日命はやむを得ず長髄彦を刺し殺しました。この御炊屋姫(長髄彦の妻であり宇摩志麻遅命の母)の墓として、「登美夜毘売の墓(夫婦塚)」が富雄川の河岸に立っています。これらの碑は、いずれも伝承をもとに推測された地に、近現代に造立された端正な石碑です。

さらに富雄川を下った東岸には添御県坐神社があります。もともと長髄彦を祭神としていましたが、明治時代に神武天皇を崇拝する風潮が高まると、世をはばかり祭神名を変更したということです。神社に伝わる伝承は「日本書紀」の記述とは異なり、神武天皇の大和平定の際、長髄彦は捲土重来を期し蜂起を訴える地元の民を説き伏せた上で自害し、これを悼んだ民が長髄彦の霊を祀ったのがこの社の始まりとされています。さらに富雄川を南へ下った先に登彌神社があります。物部氏の登美連(鳥見連)が祖神を祀ったものとされ、饒速日命などを祭神としています。

以上の史跡から、饒速日命や長髄彦の子孫がこの富雄川流域一帯を勢力圏としていたことが推測されます。そして、富雄丸山古墳は、登彌神社から富雄川をはさんで北西に1.5kmほどの山裾に位置します。大型の円墳で、古墳群には属さず単独で存在する点に注目すべきポイントがあるように思えます。富雄川は上の地図外の奈良県最北部から流れ出しています。古墳時代初期においては、河内湾(河内湖)からの入り江が富雄川の水源地帯まで深く入り込んでいました。富雄が饒速日命の最初に上陸した地であり、神武天皇が最初に長髄彦に迎撃された地であるのはこのためです。

富雄川は南方の地図外の安堵町のあたりで大和川に合流します。地形面で何か見えてくることはないか、古墳を通る東西の線に沿った断面図(A-B)と、富雄丸山古墳と饒速日命の墓を結んだ直線の断面図(C-D)をひとまず作成してみました。富雄丸山古墳が位置するのは標高90m前後の地域です。これら史跡の比定がもし正しければ、C-D線は物部氏の始祖とその4代(または5代)後の子孫の墓を結ぶラインということになります。

大水口宿禰以前の祖先の墓所の所在地は杳として知れませんが、兄弟(異母兄弟?)の大矢口宿禰は赴任先の伯耆国に、1代前の出石心大臣命は赴任先の但馬国が一つ可能性として考えられます。2代前の彦湯支命は富雄丸山古墳から約9km北西、生駒山地を越えた先の西麓草香(東大阪市善根寺町)において河内を統治したと伝えられますが、これも墓所の伝承はありません。3代前の宇摩志麻遅命は平定にあたった地方の一つ、石見国の物部神社(島根県大田市)に墓所が伝えられています。大水口宿禰も人生の終盤を過ごした甲賀に葬られたであろう…とすんなりと考えることができない理由は、その霊力の高さ、卑弥呼と広く誤認されてしまうほどの巫女であった倭迹迹日百襲姫命と、対等な立場で神託を授かるほどの神官であったという点です。現代の発掘者がおののくほどの威容の祭器の持ち主として、どのような人物がふさわしいかと考えてみると、時期的・地理的に無理がなければぜひ結びつけて考えてみたい人物の一人として、大水口宿禰は外せません。それでは、これら鳥見の地と崇神朝をつなげる地理的要因は、何か見えてこないでしょうか。