「教育格差」って何?高校での体験から感じた学校教育の問題と改善点

こんにちは!ミライエコールのりゅうじ

皆さんは、今まで学校や身の回りにおいて教育格差を感じた経験はないでしょうか?

今回は受験を前提とした中高生を対象に、塾や予備校などの学校外の教育を受ける機会に対する教育格差についてお話ししたいと思います。僕が高校生活や大学受験の際に感じたことをもとに、僕個人の考える「教育格差」の問題と学校教育に対する提言を書いてみたいと思います。

〈学校で感じた教育格差の体験〉

僕は地元の中高一貫校で 6 年間を過ごしていました。そこは大学付属の学校であったため、 ほとんどの生徒は大学へ内部進学するのですが、高校では 9 クラスあったうちの 1 クラスだけが他大学への受験を目指すクラスとして設置されていました。

僕は高校でそのクラスに所属し、志望校への合格を目指していました。

クラスでは大学受験を意識し始めた 2 年生の夏くらいから有名な大手予備校に通うクラスメートが数人出てきました。その人数は学年が上がるにつれて増えていき、3 年生になった時にはクラスの約半数が大手の予備校や進学塾に通う状況になっていました。次第にクラスの中でもそこでの授業や講師のことが話されることもありました。特に仲の良かった友人の多くは同じ予備校に通っていたため、集まって話すときにその話題で盛り上がっていることも多くありました。

もともと僕の通っていた学校は私立の中高一貫校であったため、経済的に余裕のある裕福な家庭が非常に多く、自分はそのような家庭と比べるとごく普通の一般的な家庭でした。高校に入学した時も、「塾に行かせるお金はないから、自力で勉強するように」ということを両親から言われており、自分もはじめはそのつもりで高校生活を送 っていたのですが、周りの友人が通い始めたり、受験への意識が高まっていったりするのにつれて、自分もそのような予備校で授業を受けてみたいという気持ちが強まっていきました。

そして、 両親に無理を言って相談したところ、「本当に予備校に行く必要性はあるのか、自分で学習することはできないのか」と説得され、やはりなかなか理解は得られませんでした。最終的には、予備校よりも経済的負担の少ない地元の個別指導塾に通うことを許してもらいました。塾に通うようになってからも、「やっぱり予備校に行ってみたい」と何度か改めて相談しようと思うことはあったものの、両親への負担を考えるとなかなか言い出せず、結局その予備校に行くことは諦めざるを得ませんでした。

確かに、今振り返ってみると私立の中高一貫校に通わせてもらっていた自分はそれだけで非常に恵まれた環境にいたと思います。しかし、当時の自分はクラスという数十人単位の小さな集団のなかでその半数が同じ予備校に通っている状況を羨ましく感じていたこともまた事実です。そして、自分は地方の田舎出身であったためその予備校まで電車でも約 1 時間半かかり、他に通える塾の選択肢も限られていているという立地の不便性もありました。通うとなると電車の定期代も今までの倍近くの値段がかかることも、両親に予備校を反対された理由の一つでした。これらの経験から僕は教育格差を感じ、そしてこの問題について考えるきっかけとなりました。

〈自分の経験から思うこと〉

今回の僕の経験はほんの一例にしか過ぎませんが、塾に行きたくても様々な要因(特に経済的)で行けない学生が多くいることはデータを見ても明らかです。

文部科学省の「平成 30 年度の子供の学習費調査」によると、世帯年収 200 万円未満の家庭での子供に対する塾などの学校外活動費の平均支出額が年間 13 万 3590 円なのに対し、1000 万以上の家庭では 30 万円を超えるなど大きな差があります。

出典:国立大学法人お茶の水女子大学「平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」を元にスタディクーポン・イニシアチブが作成したものを引用

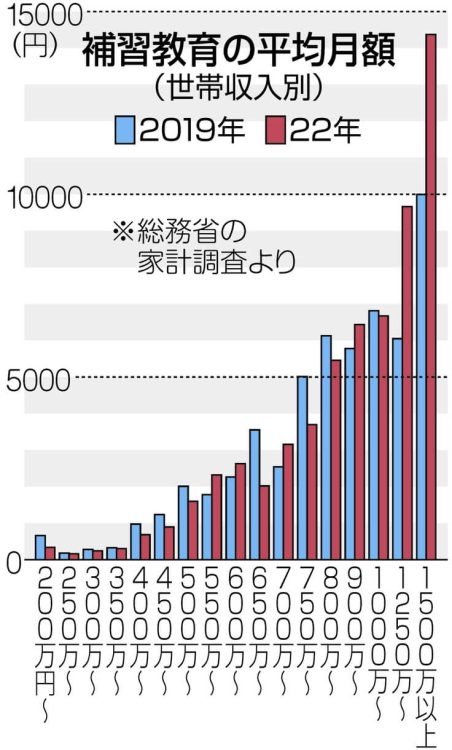

また、2022 年の総務省の調査では世帯年収 200 万以上 550 万円未満の家庭における塾などの補習教育の対する支出が 2019 年と比べ減少している一方で、年収 1250 万以上 1500 万円未満では 60%も増えているというデータが取られています。

これはコロナ禍などの影響で困窮家庭が教育費を削減する一方で、富裕家庭ではより教育費に投資するという流れが強まっていることを示しています。

出典: 総務省の家計調査を元に東京新聞が作成したものを引用(2023年5月23日)

これらのデータからも分かるように経済的な格差が教育の格差を生み出し、その二極化が進んでいることが明らかです。そのような二極化の傾向は、一部の恵まれた層のみが高いレベルの教育を受け、高い学歴や社会的地位を獲得し、それが子供にも受け継がれていくという「文化的再生産」とも呼ばれるものです。

さらに、首都圏の大学生を対象としたアンケートでは、約 8 割もの学生が高校時代に塾に 通っていたというデータもあります。つまり、大学などの高等教育を受けるためには塾が事実上必須となっている現状があります。しかし、僕はこのような当たり前ともいえる現象に 大きな疑問と問題点を感じます。それは、これからの人生を築いていくための勉強や学習の 機会が、生まれつきの要因で制限されているということです。だからこそ、そのような不可抗力的な環境に左右されることなく、個人の努力が最大限反映される教育のあり方が理想であると考えています。

そのためには、教育における①経済的な要因と②地域的な要因からこの問題を考えていく必要があると思います。

続きを読む

〈教育格差の2つの要因〉

まずは①経済的な要因について考えてみます。そのような教育の機会の不平等をなくすためには、普段通っている学校教育の見直しが必要であると考えています。つまり、学校の中で個人のレベルにあった教育が行われ、将来の夢や志望校の合格の実現に向かえる環境が作られることが理想であるということです。しかしそれでは、学校側の負担が今まで以上に大きくなってしまいます。

そのため、従来の学校と塾の立場を見直し、切り離されていた学校の教育と塾の教育を一体化させたり連携さたりすることで、 今まで行われてきた塾などの学校外教育を学校内の教育として完結させることができるのではないかと思います。イメージとしては、部活動で外部から監督やコーチを招集するように、塾や予備校の講師が学校で講義を行うことで今までよりも費用を抑えながら、経済格差に関係なく全員が自分に合ったレベルの勉強ができるのではないでしょうか。もちろん、この提案には多くのメリットと共にデメリットが存在するため一概に良いとは言えないですが、教育の機会の不平等をなくすという点においては効果的であると考えます。

次に②地域的な要因について考えてみます。 例えば、東京などの都市部の学生と地方の田舎の学生では入ってくる情報量に大きな差があります。情報戦ともいえる受験においてそのような地域的要因による情報格差は非常に不利な状況を招いてしまいます。また、僕が体験したような周りに大手の予備校や塾がないという状況も地域的な教育格差の一つです。僕は大学進学と共に上京したのですが、大学の友人と話していると自分が高校生の時に全く知らなかった受験や大学の情報を知っていたという経験をしたことが何度かありますし、東京の街を歩いていても至るところに予備校や塾があり、その多さや種類の豊富さに驚かされます。やはり、周りに学べる環境がなかったり、情報が入ってこないというのは自らの進路の選択肢が制限されることにつながり、教育格差を生み出すと考えられるでしょう。

このような問題の解決策の 1 つとしてオンライン教材の普及が挙げられると思います。有名なもので「スタディサプリ」などの比較的安価で質の高い学習教材があったり、大学や入試に対する情報に対してオンラインで相談できるプラットフォームがいくつか存在していたりはするものの、やはりその種類はまだまだ限られているのが現状です。また、そのような技術やメソッドを発展させながら GIGA スクール構想などの ICT 化が進められている日本の学校教育の現場に取り入れていくことは地域による教育格差をなくすための一つのアイデアとして挙げられると思います。

〈終わりに〉

皆さんはこのような体験や提案に対して、どのように思われるでしょうか。先程も述べましたが、環境に関係なく学生全員が満足のいくレベルの教育を受けられてこそ理想の教育で あると僕は考えています。そのためには、まず学校内での教育のあり方をもう一度考える必 要があるのではないでしょうか?

今回僕がお話した体験の他にも、教育格差は様々な要因が重なり合って生まれていて、その解決策も、今回挙げたもの以外に多様に存在すると思います。この記事が皆さんの教育格差に対する考えを深めるきっかけの一つになればと思います。

〈参考文献〉

https://www.fnn.jp/articles/-/217002 https://www.tokyo-np.co.jp/article/251701 https://studystudio.jp/contents/archives/22474