田名網敬一展、原色の狂気に秩序を与える【国立新美術館】

すさまじくヘンなものをみた。

展覧会めぐりを趣味にしている関係上、印刷・公開可能な美術品として表現されたレベルのエログロショッキング表現への耐性は高いと思っていたのですが、その自信が粉々になる美術展に衝突してしまいました。

エロといってもお見せできないほどのものはない。

グロといってもGoogle検索で失敗したときの方がよっぽど凄い。

奇想天外な妖怪が跋扈しているけど、百鬼夜行絵巻などの古典や水木しげる作品で似たようなのは見たことがある。

描き込みは凄いけど、世界一描き込みが細かいわけじゃない。

それなのに、エロとグロとキッチュと奇想と原色と細密画とキモカワが融合した結果、相乗効果で超新星爆発を起こし、とてつもないインパクトの美術世界が爆誕。

物量と情報量の奔流に押し流されて、悪夢のような会場であっぷあっぷした二時間半。見終えた後、ガチで吐き気が込み上げてきた展覧会は久しぶりです。

それでも「見て良かった!」

すさまじくヘンだけれど、見る価値抜群だった田名網敬一展をレビューしておきたいと思います。

展覧会の概要

展示室は基本的に撮影OK! 国立新美術館史上もっとも狂気に満ちた展示(偏見)の思い出にと撮っていたら、見返したときに混沌の記憶が蘇ってなんともシュールな気分になりました。

展示は11章構成、総作品数500点以上! これだけで十分にヤバさが伝わりますね!

田名網敬一氏は1936年生まれのイラストレーター・グラフィックデザイナー・アーティスト。本展スタートの数日後に88歳で亡くなられたそうですが、会場には去年今年に製作したものが大量に並んでおり、溢れ出るバイタリティに感心を通して呆れてしまいます。

氏の活動は複雑に変化と回帰を繰り返しており、商業なのか芸術なのか、つまらないものなのか崇高なものなのかすら分からなくなる混沌に満ちていたせいで、ごく最近まで芸術的評価の対象ではなかったようです。今回の展覧会を機に、それは芸術に根ざしたものであった、という評価に収束していくのかもしれません。

会場風景を眺めながら

正直に申し上げて、田名網敬一氏についての記事を書くには知識不足が過ぎるため、今回は展示風景を紹介しつつ、感じたこと・考えたことをつらつら書いていこうと思います。

まず、原色ド派手な入口をくぐると薄暗い小部屋。ここはプロローグ『俗と聖の境界にある橋』として、屏風と立体インスタレーションで表現された二種類の『百橋図』を鑑賞するコーナー。なんと2024年製作の新作です。

まずはインスタレーション。無数の太鼓橋が重なり合う悪夢のようなオブジェ(高さ2メートル以上ある)は艷やかな赤色が印象的。橋の上にはクモや器物、人に似た姿をしたさまざまな妖怪たちが映し出され、通過していきます。光は刻々と色を変え、ときに全体が滝となったり妖物がぎっしりとひしめいたりと目眩く世界が展開されていました。

インスタレーションの反対側は壁一面を覆う勢いの大作屏風がずらーり。背後の立体で投影される妖怪たちを含む、コラージュというか何でもありアートから繰り出される原色の激流に困惑することしきりな怪作です。

写真だと見にくいですが、随所にラインストーンが散りばめられてキラキラ綺麗ですよ。

『百橋図』について、作者である田名網氏のメッセージが壁に掲げられていました。そこには東京の呉服商人の家に生まれ、幼少期を第二次世界大戦の戦火の記憶で染め抜かれた芸術家の述懐と、中世日本で此岸と彼岸の狭間と認識されていた橋という存在に関するエッセーが綴られ、奇天烈な作品からは想像出来ないくらい静かな語り口に仰天。こんなの描いてるけど、本人は知的で明晰なお人柄なのかも…

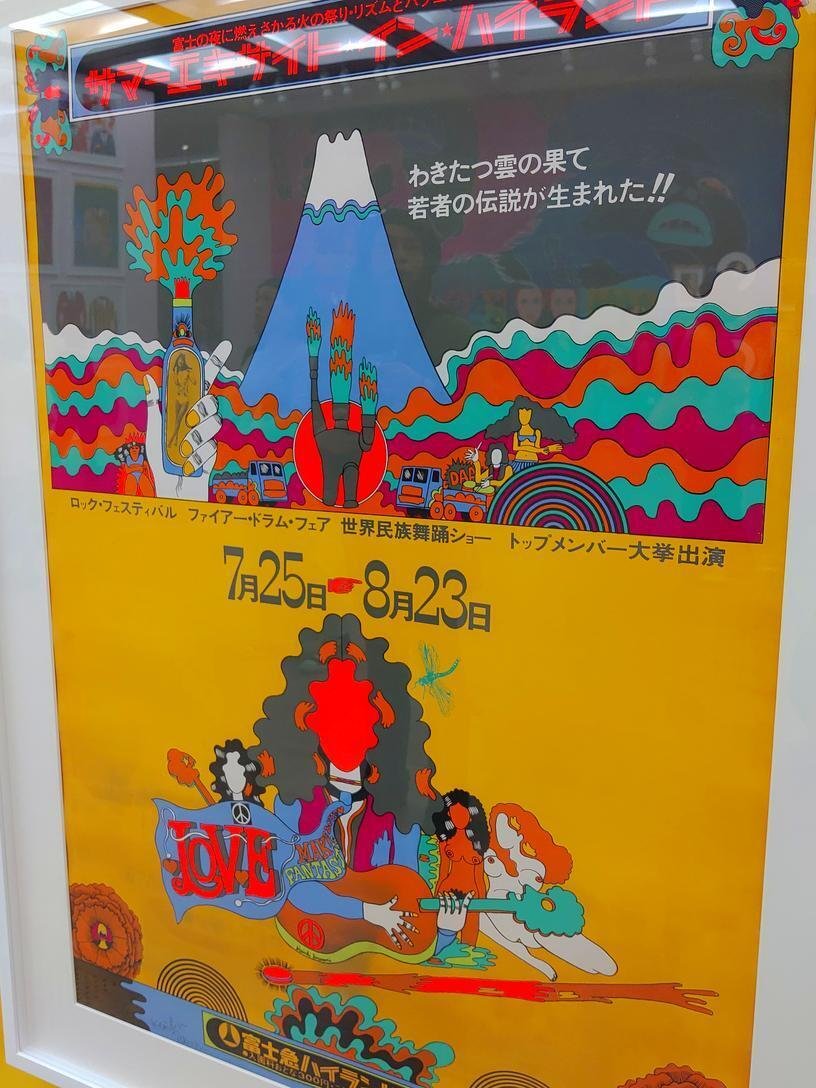

さて、ここからは第一章『NO MORE WAR』。主に1960年代、若き田名網敬一が手掛けたシルクスクリーン印刷の商業ポスター群を展示。仕事全体の一部なんでしょうが、床から天井近くまでびっしり埋め尽くす作品数に圧倒される…!

1969年の富士急ハイランドはヒッピー文化でイケイケだった模様。今だったら絶対怒られるやつ。

第二章のテーマは『虚像未来図鑑』。赤瀬川原平らも参加した同名の前衛アート&サブカル雑誌をはじめ、雑誌関連の仕事を展示。二次大戦で帰らぬ人となった叔父の収集したイラストカットと、知人に貰ったアメコミ雑誌エロ雑誌を切り抜いたコラージュアートが特徴的。

第三章は『アニメーション』。映像作家でもある田名網氏の初期アニメ作品群をまとめて放映。アニメーションとはいえ1960年代の作品なので、まだ動きはぎこちない。映像だけでなく、音声をもコラージュし、編集を繰り返して不思議な世界観を生み出しています。

楽園というか、快楽の園というか、狂気の国というか

ミニシアターからカーテンをくぐると、第四章はがらりと趣向を変えた『人工の楽園』。

四十代で大病を患い、病院でうなされた際に見た幻覚にインスピレーションを受けて制作を始めたシリーズとのこと。今までのようなアメリカンポップではなく、アジア的・精神世界的なモチーフと形象が多用され、眺めているとゾーンだとかビジョンだとかのスピリチュアルな世界に引き込まれそうな妙な気配が漂っています。

座ると昇天する椅子とか嫌だなぁ。アカン形状に満ち満ちる原色の狂気。

作風の寒暖差にそろそろ吐き気が止まらなくなってきた第五章『記憶をたどる旅』。ここは田名網氏がカタツムリと疱瘡にハマっていた時期の作品が展示され、もう見ているだけでゾワゾワするヤバさ。ハマるとドラッグ的に楽しいかもしれませんけど!

この周辺で一番大人しい絵でした。周りがどんなかはお察しください。

第六章『エクスペリメンタル・フィルム』は暗い部屋で映像作品が何本か並列で流しているコーナーにつき写真はなし。1970年代のスピリチュアルブームを感じさせる不可思議な映像『4 Eyes』あり、2008年制作のデ・キリコ愛に満ちた『Chirico』あり。映像技術の進歩とともに変化する作品を楽しめました。

狂気乱舞

第七章『アルチンボルドの迷宮』はジュゼッペ・アルチンボルドへのオマージュ…というわけでもなく、2000年以降に製作されたポスター類の展示がメイン。

この時期になると再び作風が変化して、ポップでキッチュなキモカワ?な人物とオブジェが乱舞爆発しています。作風の幅が広すぎて風邪ひきそう。

第八章『記憶の修築』はさらに時間を進めて、2020年代製作の絵画群を展示。2020年代、八十歳過ぎなのにこの仕事量。とんでもないエネルギーと画面から迸る狂気に圧倒されてポカンとするばかり。

第九章『ピカソの悦楽』はコロナ禍で仕事がキャンセルになり、モチベーション低下で絵を描かなかった(と自称している)田名網氏がリハビリとして始めたピカソ風絵画の製作の成果を紹介。壁三面にぎっっしり並べられたキャンバスは紛うことなきピカソのキュビズムの特徴を有しているものの、ピカソの作品のどれとも異なっているものです。

自身も幅広い作風を見せる田名網敬一さん、他人の作風も自分のものにして描けてしまうらしい。おそろしく器用な人だ…

第十章のタイトルになっている『獏の札』とは悪夢避けとして江戸時代ごろ使われていた獏の絵の札のこと。

この会場では和風(と言われればそんな気もする)の絵画作品と謎の巨大オブジェ群を展示。オブジェのチープさが現実離れしたテカテカ感で、美術館の一室だということを忘れそうになるカオス空間。それでいて、伊藤若冲オマージュは例の如く的確に特徴を捉えた屏風になっていたりするのでした。

色合いと形状が計算し尽くされたチープさで悪夢的。

実は青年期、漫画家を目指したこともある田名網氏。第十一章は密かに尊敬していた先輩漫画家・赤塚不二夫とのコラボ『田名網敬一✕赤塚不二夫』。

赤塚の生前は田名網氏の遠慮もあって親しい交流には至らなかったとのことですが、2022年になってこんなコラボが実現するとは、天国の赤塚氏も仰天してくれるかもしれません。

ちなみに、赤塚フォントは本人もよほど気に入ったのか、展示のエピローグではついに立体化していました。この発想はなかった…!

終わりに:結局何を見たのか

物量とパッションで殴ってくる田名網敬一展を見終え、地面にめり込みそうな疲労感はあるものの、途中での吐き気は嘘のように収まっていました。むしろ変な爽快感すらあります。

自分はここで何を見たのか。

ちょっと面白い悪夢を見てきたと表現するのが一番近いかもしれません。圧迫感、不快感は確かにあるものの、ワクワクするような感覚、心の琴線をボンボン叩かれる感覚もあり、すべてが混沌としていて「もう二度と見たくない」という気持ちと「まぁでも次も気になるからまた開催されたら観に行っちゃうかもな…」という思いが綱引きを繰り返す、なんとも説明し辛い感触なのです。

展示資料で見かけた田名網敬一氏の静かな佇まいは作品からは想像出来ないほど穏やかな風貌でした。

もしも、「古風な日本の文化人の家に生まれた芸術的才能のある少年が」「第二次大戦の混乱の中で極限の恐怖と狂気と生死を目の当たりにし」「自分が壊れるほどの精神的傷を生涯持ち続け」「狂気のすべてを作品に注ぎ込んで生き延びたとしたら」…こんな作品になるのかもしれない。狂うことなく、尽きることのない芸術の泉を持つに至ったのかもしれない。

ちょっとそんなことを思いつつ、最後に置かれた田名網敬一氏への弔辞に会釈したのでした。