美術展?むしろ社会派な『ハニワと土偶の近代』展【東京国立近代美術館】

秋はハニワ、赤みを帯びた埴色の肌が紅葉に映える…

かどうかは知りませんが、ちょっと前に行ってきました『ハニワと土偶の近代』展@東京国立近代美術館。12月初日の訪問でしたが、皇居の木々はまったく紅葉しておらず、霜月もなんのその!な顔で常緑樹のふりしてました。異常高温の秋でしたね、ほんと。

考古学だと思った? 残念、ここは国立近代美術館なのです

ハニワと土偶の文字を見て、日本中のゴージャス埴輪が勢揃いしていたトーハクの『特別展はにわ』と相互連携していると聞いたら、ここも縄文~弥生~古墳時代の出土物を見せてくれるという先入観を持ちませんか? でも会場は国立近代美術館なんです。

企画展タイトルにもある通り、主役展示物はほぼ近代(明治時代以降)、考古学的なものは僅か二点。

Q. じゃあ何を展示してるのさ?

A. 明治から現代にかけてハニワや土偶の形象から影響を受けた絵画・彫刻、そしてハニワと土偶を論じた冊子がずらり。

Q. 美術展だよね?

A. 美術展50%、社会文化論の展示が50%くらいだったよ!

この展覧会は、江戸末期から発掘が本格化した埴輪が明治時代の国家神道体制のなかでいかに神格化され、政治ひいては二次大戦の戦意高揚に活用されるに至ったか、そして戦後は反動で埴輪は無視され縄文文化が称揚されるようになった流れ~現代での埴輪復権を豊富な資料とともに説明しています。

埴輪の戦争利用(変な字面だ)という話は初めて聞きましたが、当時のハニワ称賛文書・グッズが多数展示されており、興味深い内容でした。ハニワは理想の皇国人民像を押し付けられたという論が穿ち過ぎかどうかは自分の知識では判断出来ませんが、実際にそうした側面はゼロではなかったわけですね。

うん、面白いけどやっぱり美術展っぽくはないな!

展覧会の概要

つまり何の展覧会なの? という感じの本展、休日の館内はなかなかの人の入り。皇居周辺で休日を過ごしていた家族連れや考古学ファンらしき人など多様な観覧客が訪れています。

展覧会は四章構成――『序章 好古と考古―愛好か、学問か?』『一章「日本」を掘りおこす―神話と戦争と』『二章「伝統」を掘りおこす―「縄文」か「弥生」か』『三章 ほりだしにもどる―となりの遺物』。

特筆すべきは二章で、とにかくここの分量が多い。一章は1-1から1-4まで数点ずつのセクションが続いたのですが、二章は2-1から2-5までハニワ土偶的近代美術に関連する展示物がずらーり。中でも2-3『現代の眼』の展示数は40点近く、展示全体が約140点なことを考えると非常に厚いパートです。なお、二章以降は国立近代美術館の収蔵品をメインに展示していました。

序章:好古と考古—愛好か、学問か?

江戸時代後期に「好古家」と呼ばれた古物愛好家たちがおりました。彼らは古いものを愛でる趣味を持っていたものの、学術的態度にはグラデーションがありまして、埴輪と土偶を正確に区別していなかった人もいたようです。本格的な考古学の誕生は明治初期に西洋から学問として輸入されるの待ちだったんですね。

さて、序章では好古と考古が交差するはざまで描かれた遺物絵画をメインに紹介。ちなみに、展示会場入ってすぐの場所には『国立近代美術館遺跡出土品』が…! この足の下にも遺跡があるんですねぇ

蓑虫山人なる画家・考古学者・造園家の名は今回始めて知りましたが、ちょっと調べただけでも面白い! この『陸奥全国古陶之図』は六副対の掛け軸にまとめたマイベスト骨董セレクションだそうで、中国の文人画風の画面に置かれた茶道具と一緒になって土器や土偶が鎮座しています。楽しいコレクション部屋。博物館構想もお持ちだったらしく、実現しなかったのが残念。面白そうな御仁なので、作品をまとめて見てみたいところ。

日本書紀に語られる埴輪作りの始祖・野見宿禰を河鍋暁斎がしれっと描いたの図。

これ、展覧会の出品リストに掲載されてない気がするんですが、ともかく現場にはあったノートブック。北海道の名付け親こと松浦武四郎と河鍋暁斎の強力タッグ。二人をメインに据えた展覧会を5月に静嘉堂丸ノ内で見たのを思い出しました。

第1章:「日本」を掘りおこす—神話と戦争と

第一章では明治~大正~昭和戦前にかけて、考古学遺物の発掘と皇国史観に基づく解釈の変遷を絵画や資料とともに眺めていきます。まずは展覧会メインビジュアルにもなった都路華香の屏風からスタート。

人物埴輪に朱が引かれているのは実際にあったらしく、ちょっとビックリした。

展示資料によると、皇国史観ではハニワは歴史の象徴として特別な意味を持たされた、とのこと(本当かよ)。各地で出土した遺物は皇室財産として収蔵され、神代の服飾風俗の視覚資料として日本神話イメージ創出に用いられたようです。確かに大正時代の神話画を見るとハニワそっくりの衣装で描いているものが多いので、当時最先端の考古学的知見がフル活用されていたのは間違いないのでしょう。

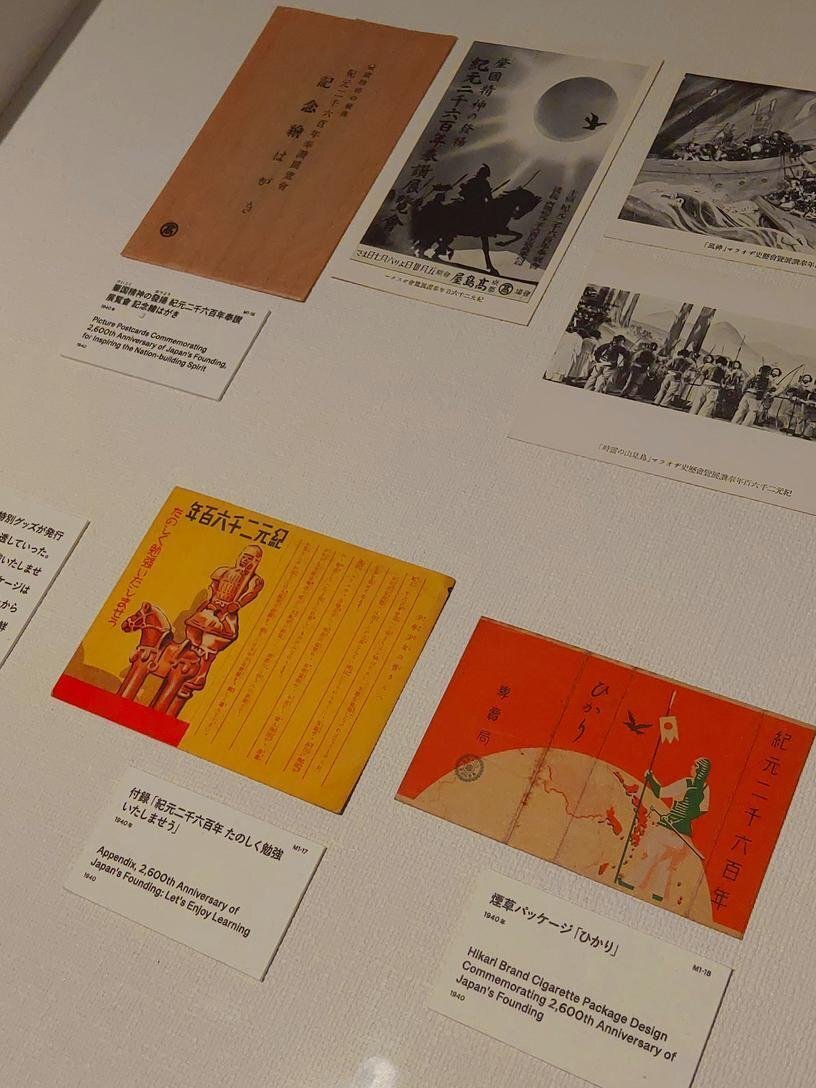

昭和に入ると急速に軍国主義に傾倒していった日本。天皇中心の歴史観が強化されるなか、1939年の紀元二千六百年記念行事でもハニワが参照されていた…らしい。

その例として宮崎県の『八紘之基柱』の四辺に置かれた四魂の像が挙げられていますが、そんなことより柱本体が気になる。何だこれ!?

調べたら今でも宮崎県に『平和の塔』という名称で現存する模様。確かに名前の元になった八紘一宇って全世界がひとつの国になったら皆平和でハッピー的な意味ですが…ここは観光地なのか、戦争遺産なのか、どんな扱いになっているのか気になります。

現代の目で見るとツッコミどころ満載。埴輪を紀元前にするのは本当にやめてほしい。

太平洋戦争期には著名な日本画家が戦意高揚の絵を描いていますが、その中にも登場する埴輪モチーフ。ほとんど撮影禁止だったので写真はないのですが、蕗谷虹児の『天兵神助』が公式X Twitterにいたので貼っておきます。

【作品紹介】蕗谷虹児《天兵神助》 新発田市

— 「ハニワと土偶の近代」【公式】 (@hanidogu_kindai) August 26, 2024

「天兵」はなぜハニワの格好?

神話世界を古墳時代の風俗で描くことは、古事記・日本書紀が聖典とされた戦時下の特徴。本作は戦意高揚を促した航空美術展の出品作。#ハニどぐ展 pic.twitter.com/ntBP04rAKO

航空隊の軍服と古代の挂甲埴輪の類似性にドキっとしますね。これは狙ってデザインしたものなのか、偶然似ちゃったのか…。メルヘン美少女画家の蕗谷虹児が描いたということ含め、色々と衝撃を受ける一枚でした。

第2章:「伝統」を掘りおこす—「縄文」か「弥生」か

終戦とともにハニワを取り巻く環境は一変したようです。紀元二千六百年のモチーフとしての扱いは終わり、国土開発に伴って土中から出土する古代人の名残りとして、ありのままの姿に視線が向き始めたことは印刷物での扱いを見ても明らかです。

ハニワというものの価値軸がひっくり返ったことで、展示内容の大幅変更を迫られて大わらわになった帝室博物館(東京国立博物館)。当時の次長・谷川徹三の息子は父の姿を眺めてでしょうか、ハニワの素朴な姿を淡々と綴る詩を発表しています。それがこちら。

谷川俊太郎さんの訃報に接し、謹んでご冥福をお祈りいたします。

— 東京国立近代美術館 MOMAT (@MOMAT_museum) November 19, 2024

「ハニワと土偶の近代」展では、谷川さんのデビュー作『二十億光年の孤独』(1952年)収録の詩「埴輪」を展示しています。戦中戦後で読み替えられていくハニワの表情を鋭い感性で綴った一篇です。 pic.twitter.com/prFh6FnPQi

前に読んだときは「素朴で良い詩だな~」としか思わなかったのですが、戦前からの文脈で考えるとまた別の印象を持ちますね…

本日11月17日は、イサム・ノグチの120回目の誕生日#ハニワと土偶の近代 出品作家のノグチは、ハニワに想を得たテラコッタ作品を日本で制作しました。当初《戦争》というタイトルであった《かぶと》は、戦う主のいない「脱ぎ捨てられた兜」となっています。 pic.twitter.com/5LUru52JIh

— 東京国立近代美術館 MOMAT (@MOMAT_museum) November 16, 2024

敗戦によって歴史観の大転換を迫られた日本。特に国の成り立ちに関わる古代史は相当な作り直しが必要だったらしく、日本の本質とは何か、を求めた研究が進められました。これは経済成長に伴う国土開発で土が掘り起こされ、遺跡が次々と発見されるなかで加速したといいます。

一方、戦後直後は注目を浴びていたハニワですが、1950年代に入ると注目度は著しく低下します。その原因がこちら。

戦前はほとんど注目されてこなかった縄文時代の文化遺産がにわかに盛り上がり、岡本太郎氏に火焔型土器が「発見」されてからは、日本の本質を縄文に求める一大ブームが到来した模様。

のびやかな縄文時代こそ日本人本来の姿で、弥生時代以降は不自然なものであるとするのも極端過ぎる気がしますが、戦前の反動だったんでしょう。「弥生的」とされたハニワは急速に忘れ去られていったのでした。ハニワのどこが弥生時代なんだとかツッコんじゃいけない。

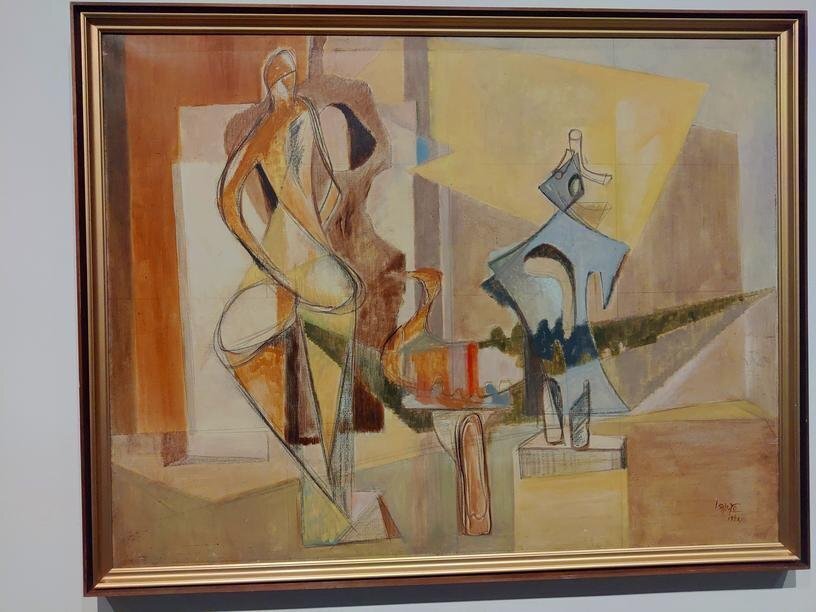

後景は堀内正和『海辺』

岡本太郎は縄文の「発見者」として「縄文か弥生か」という対立概念を提案し、芸術は爆発だ!と火焔型土器に感じたエネルギーを自作にも取り込み、やがて『太陽の塔』へと結実していくのですが、その萌芽を感じる作品です。そして岡本太郎の作品をもうひとつ紹介。

同型の像は父・岡本一平の墓標になっているという…

なんつーフリーダムさ

今は岡本家の親子三人、仲良く並んでいるんですね…ちょっと見に行きたいな。

イザナギとイザナミをモチーフにした巨大タペストリー。染色作品

手前の金色の何かがイザナギらしい。抽象性が高く、斬新

奇怪な形態で描く日本神話は戦後ならではの表現だと実感。

ポーランド出身の旅する画家・シュマイサー氏によるだまし絵的な火焔型土器の絵。拡大するとめちゃくちゃ巧みにモチーフを組合せているのが分かる。

第3章:ほりだしにもどる—となりの遺物

戦前~戦後にかけて激しくイメージが変化したハニワと土偶ですが、戦争の記憶が遠ざかると、また新しいイメージを帯びていったようです。

1970年頃から盛んになったSF・オカルトブームと合流したハニワと土偶は、特撮・マンガ・アニメといったサブカルワールドに進出していきました。

1966年の映画『大魔神』。村に祀られたハニワが大魔神に変身して悪の領主と戦う特撮時代劇。

『三つ目がとおる』とか『サイボーグ009』はともかく、『ガラスの仮面』にハニワ土偶っていたっけ???

NHKの「おーい!はに丸」は、ハニワの王子と馬が現代に蘇る子供向け番組。幼児にまで浸透するハニワ文化。

地面から出てきたものをありのままに眺める。当たり前のことではありますが、長らく複雑な意味を持たされていたハニワ達。

こうした展開を見ていると、民族の象徴だったり縄文vs弥生といったイデオロギーから解き放たれて、ハニワと土偶が身近なゆるキャラとして受け入れられるようになっていったんだなぁと感じます。

まとめ

『ハニワと土偶の近代』展、こうして記事にしてみても、何の展覧会だったのかいまいち整理出来ない部分が残る複雑な構成でした。

ハニワや土偶がダイレクトに扱われた作品もあれば、「縄文っぽい」「古墳っぽい」に留まる作品も多く、意地悪な言い方をすれば「穿ちすぎじゃない?」という気もするのです。

けれど、ハニワ・土偶の近代史におけるイメージの研究はまだ発展途上。そこに一石を投じる面白い企画でした。続報をのんびり追いかけたいと思います。