【モネ 睡蓮のとき】水面の反照に包まれるような展覧会【国立西洋美術館】

モネの絵は何故こうも人を惹きつけるのか。

世界史上、クロード・モネがもっとも偉大な画家のひとりであることは間違いありませんが、「もっとも偉大な画家」は少なく見積もっても100人以上の名が挙がる巨大グループです。

にもかかわらず、単純に「好かれる」「美術市場での価値が高い」「展覧会での集客力が凄い」という観点で間違いなくモネは世界トップ10に入るでしょう。日本に限ればヨーロッパ出身の画家でトップかもしれません。対抗馬になりうるのはゴッホくらいかな?

2024年の秋は上野を訪れるたび、西洋美術館の前に伸びるモネ展来訪者の長蛇の列を見てビビりながら「モネの何がそんなに良いんだろう…」と不思議がっていました。

断っておきますと、私もモネは大好きです。でも、私の愛する他の多くの画家たちがマイナー扱いに甘んじているのを見るにつけ「モネばっかり何じゃい! 他の絵ももうちょい注目しようぜ!」と思うのも確か。

モネの良さについてちゃんと考えてみよう。

そう思い立ち、多少は空いていそうな新年のタイミングを見計らって西洋美術館で開催中の企画展『モネ 睡蓮のとき』に行ってきました。断じて単に睡蓮をいっぱい見たかったわけではな……

すみません、睡蓮いっぱい見たかっただけです! 睡蓮大好き!

なお、祝日ならではの日時指定予約までして行ったのに、入口は長蛇の列、中も普通に混んでました。通勤ラッシュほどではなかったから良いけどね…

展覧会の概要

正式名称は『モネ 睡蓮のとき Le dernier Monet : Paysages d’eau』。フランス語部分は「晩年のモネ:水辺の風景」というような意味。

今回のモネ展、ポイントは何と言っても「睡蓮」。タイトル通り睡蓮にフォーカスして全体を構成しているので、モネの生涯をめぐる回顧展とは違った並びになっています。いきなり50代の絵から始まるのはちょっと新鮮。

モネといえば睡蓮であり、生涯にわたって描き続けていたように思っていたのですが、実際はジヴェルニーの屋敷を手に入れ睡蓮池を造成して日本風の太鼓橋をかけた1895年以降にならないと『睡蓮』という作品は登場しないそう。1895年というとモネは55歳。睡蓮をテーマにした作品は200点以上知られているんですが、凄まじい創作意欲ですね!

この展覧会では全67点のモネ作品を展示。最初から最後まで全部モネ。同時代の作品でお茶を濁したりしない、純度100%のモネ展です。こういうリッチな展示も良いですね。日本全国から睡蓮関連作を集めているほか、展示物の大半はマルモッタン・モネ美術館の収蔵品でした。

展示は4つの章とエピローグで構成――『1. セーヌ河から睡蓮の池へ』『2. 水と花々の装飾』『3. 大装飾画への道』『4. 交響する色彩』『エピローグ:さかさまの世界』とのこと。

1. セーヌ河から睡蓮の池へ

最初の章では、睡蓮を描き始める以前の風景画を展示。セーヌ河の朝焼けを淡い虹色のグラデーションで描いた『ジヴェルニー近くのセーヌ河支流、日の出』は、大気の淡いゆらめきを写し取った技の冴えに息を呑む美しさ。

実物はもっとバラ色が強くて綺麗でした。

また、ロンドンのテムズ河を題材にした『チャーリング・クロス橋』の連作も興味深く、霧に包まれたビッグ・ベンが時間や光の変化により異なる表情を見せる様が描かれています。モネがイギリスでも作品制作に勤しんでいたとは知らなかったので、驚きました。

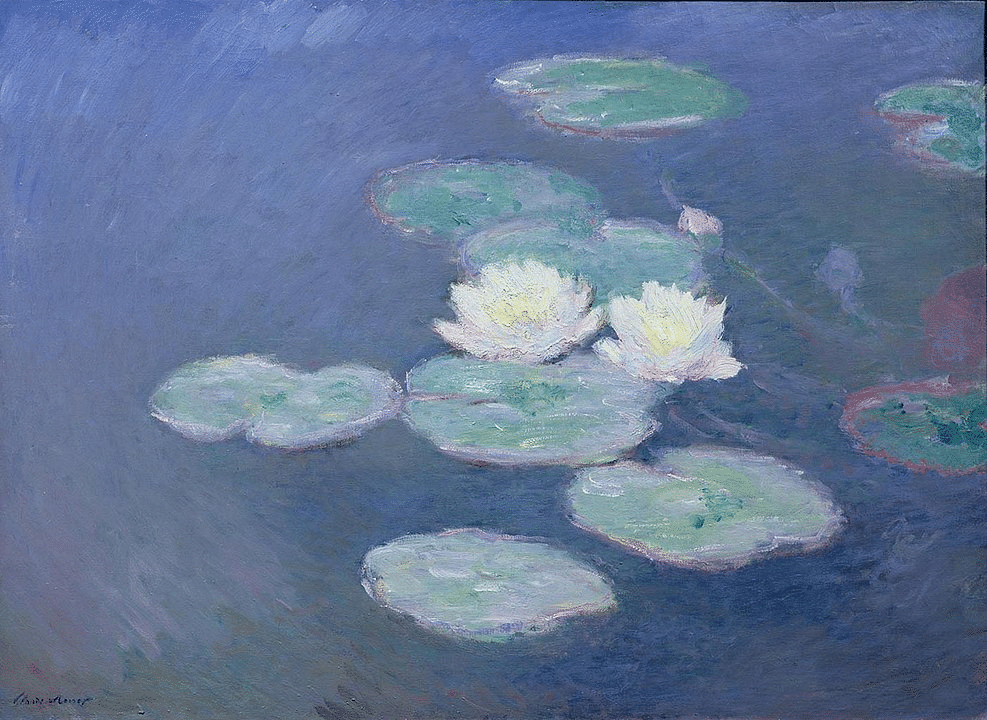

1897年頃に描かれた最初期の睡蓮も登場します。この作品は花そのものに主眼を置いており、後の『睡蓮』とは異なる趣です。解説によれば、モネは初め水面に浮かぶ花の姿に魅了されていたものの、次第に花を通り越して水面の反射や光の変化に感心が移っていったとのこと。確かに後年の『睡蓮』は花よりも池が主役顔をしている作品が多いですね。

1897年に描かれた貴重な作品。水面よりも花が主役になっているのに注目

2. 水と花々の装飾

この章では、1910年代から20年代にかけて、モネが睡蓮以外の花々に注目して描いた作品が並びます。ターゲットは藤、アガパンサス、アイリスなど。

アイリスはともかく、他の花々はモネが長年構想していた部屋一面を飾る横長の睡蓮(大装飾画)に関連しているとのこと。

1918年の第一次世界大戦終了時、フランスは記念としてモネの大装飾画を実現するプロジェクトに着手したらしいのですが、当時モネは壁の下半分を睡蓮と池で、上半分には咲き乱れる藤の花を飾るプランを検討し、試作していたようです。今回展示されていた『藤』はその際のものと考えられ、淡い七色の花影が夢のような雰囲気を漂わせている美しい作品。

結局、この時期に構想された大装飾画は資金難から頓挫したのですが、モネの思い描いた通りの絵が完成するところを見たかったな、と思いました。

横長の大作。ほとんど虹色で描き出された藤の花が夢のように揺れる。

大装飾画の一部の試作として描かれた睡蓮も登場。金を溶かしたような複雑な色彩の水面に浮かぶ睡蓮、淡い影として描かれる柳の葉が何とも玄妙な世界を生み出していました。

実際の色はもっと精妙です。ところで、モネ作品はみんなタイトルが同じで紛らわしいですねぇ

3. 大装飾画への道

モネの大装飾画構想はその後、紆余曲折を経てオランジュリー美術館に収められた長大な睡蓮画として結実します。

この章では、大装飾画の準備段階で描かれた睡蓮の数々を紹介。展示室は楕円形になるように囲ってあり、作品九点が並びます。テーマはいずれも「睡蓮」。

様々な時間帯、色々な角度。互いに個性的な絵画群なのですが、同じ計画のもとに描かれたことを感じさせる空気も通底しています。オランジュリー美術館の睡蓮はこれよりもさらに一貫性のある作品だとか。次回パリに行くことがあれば絶対に見たいものです。

ところで、部屋の入口の横には『睡蓮、柳の反映』という下半分しかない横長の作品が飾られています。説明を読むと、この作品は松方幸次郎が戦前にモネ本人から購入したものの、長らく行方不明になっていたとのこと。2016年にルーヴル美術館の地下で発見されたそうですが、第二次世界大戦の爆撃で半分損壊した姿だったそうです。この部屋には他にも爆撃で焼けた部分を削ぎ落とした作品が展示されています。芸術作品に残る戦争の爪痕はなんとも哀しいものでした。

本来あったはずの右半分は二次大戦のさなかに損壊したとのこと。

4. 交響する色彩

洋画家の和田英作という人は日本史の教科書でおなじみの『憲法発布式』の油彩画を描いた人だそうですが、国立西洋美術館の基礎を築いた松方幸次郎らとジヴェルニーを訪れたことがあったといいます。老モネに対面した和田はモネ作品を「色彩の交響曲」とたとえたそうですが、実に巧みな比喩です。

確かにモネは多色のパレットで作品を描きますが、個々の色彩は不思議と対立することなく全体として融和して見えます。その傾向は最晩年、ほぼ視力を失った後も続いている様子。

晩年のモネ作品はほとんど抽象画に近い、ディテールの省略と激しい筆致が特徴。色も若い頃の繊細なパステルカラーではなく、どぎつい赤が使われたりします。それでも、そこには不思議な調和が存続しているんですよね。

四章の展示品はすべてマルモッタン・モネ美術館の収蔵品。特に同じテーマを描いた最晩年の作品がまとめて紹介されています。

『日本の橋』『枝垂れ柳』『ばらの小道』『ばらの庭から見た家』…どれもぼんやりとした形状で、一見するととりとめがない。

もともと印象派の絵は近づくほどに対象の形を見失いがちですが、この時期の作品は少し離れて眺めてもぼやけてしまいがち。でも遠くから眺めてみると、ほのかに形が浮かび上がってきます。まるで霧の向こうにあるものを眺めるように。

今回は展示なし。

細部の描写はかつての作品とは似ても似つかないが、奇妙な美しさがあった。

エピローグ:さかさまの世界

展覧会の最後は『枝垂れ柳と睡蓮の池』『睡蓮』の二枚が並びます。いずれも第一次世界大戦後、戦勝記念に国に寄贈された作品だとか。

この二枚はどちらも睡蓮の浮かぶ水面の静謐な表情が主題。水面下を覗き込むような視線の先、映り込む柳の葉の虚像は垂れ下がる葉と繋がり合い、絡み合って一体化しており、眺めていると目眩がしてきそう。

水面にさかさまに映り込む柳や空。それはキャンバスの中で混じり合った天と地とも言えます。モネは絵の中にこの世のすべてを描きたかったのかもしれません。

終わりに:モネが魅力的な理由を考えた。

モネ展を堪能し終えたので、そもそもこの展覧会に足を運んだ理由、最初の疑問に戻ってみましょう。

モネの良さって何? モネが人を惹きつけるのはなぜ?

モネは絵が上手い。これは間違いありません。でも、それだけで人が集まることはない。

ある意味でモネの上手さは現代人であればほぼ万人に理解可能なものであること。これはひとつ重要なポイントではないかと思います。

現代アートって一色でベタ塗りされていたり、落書きにしか見えなかったり、難解なものが多いですよね。

赤一色の絵画で、小さい四角は映り込んだ他作品。ちなみにお値段一億円

逆に古い時代の作品になると、抽象度は下がるものの、描かれた時代の流行、常識が分からず、解釈出来ないものも多いですよね。ほとんどの日本人は聖書やギリシャ神話に精通しているとは言えませんし、ヒエロニムス・ボッシュの作品に至っては現在でも専門家が議論を続けています。

楽しそうだけど、マジで何を伝えようとしたのか分からない。

翻ってモネはぼやけたタッチながら、何を描いたものなのか間違えることはほとんどありません。そしてテーマも植物や風景なので、誰が見ても自然に受け入れられるんですよね。

素人考えとして、分かりやすい作品よりも難解な作品の方がつい高尚な気がしがちなのですが、理解可能な作品はそのぶん多くの人が楽しむことが出来ます。

分かりやすすぎると大衆趣味に浸りすぎてよろしくないのですが、モネの絵はその点、通俗的な領域を超えた確かな美を備えており、奇跡的なバランスを保持しているのも特徴。

モネ作品は誰が見ても単純に美しいと感じられる、自然に楽しめるアート。だからこんなにも愛されているのではないでしょうか。

また、特に日本でウケている理由ですが、案外モネが日本好きだったことが原因なのかもしれません。

印象派の画家たちは浮世絵の美に衝撃を受けた世代であり、特にモネは庭に太鼓橋を設置するほどの憧れを遠い「日本」に対して抱き続けていました。

モネの絵の中に直接的な日本の姿はありません。

でも、日本的な美から受けた衝撃を味わい、咀嚼して再構成したモネの試みのなかに、我々の無意識は何か懐かしいものを感じ取っているのではないでしょうか。

睡蓮の池に画面からは見えない空が映っているように、キャンバスのどこかには遠い日本の反響が漂っている――西洋美術館の前に長々と列を作る人々は皆、どこかそんな思いを共有しているのかもしれない、そんな風に思ったのでした。