動画の〇〇を指してみた「ショーダンオリジナル」

初手からの指し手

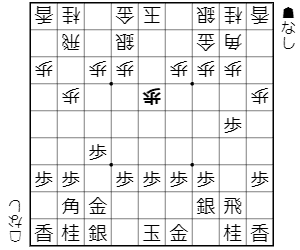

26歩 84歩 25歩 32金 78金 62銀(1図)

1図

相居飛車の後手番は、基本的に受け身の将棋になりやすいです。

やはり、一手の差が大きく、先に攻める展開にはなり辛いですから。

ですが、毎回、毎回受けに回ってると、精神的にしんどいこともあったりするので、後手番でも攻める展開が望める戦法を身に付けておくことも大事だったりします。

私は普段、初手26歩には34歩がメインで、25歩を決めてくる場合には角換わりから右玉、76歩なら44歩と突いて雁木にすることが多いです。

二手目34歩でも不満はないですが、たまに攻めたくなった時には84歩としてショーダンオリジナルの形を目指したりします。

1図62銀が、ショーダンオリジナルの第一歩。

先手に飛車先を切らせている間に手厚い陣形を築き、先攻するのが狙いとなります。

1図からの指し手

38銀 14歩 76歩 54歩(2図)

2図

後手14歩が大事な一手です。

これを突いてから54歩としないと、24歩から54の歩を狙われてしまいますので。

本譜は、予め14歩と突いてありますので、24歩と来られても、同歩 同飛の時に53銀と受けることができ(23歩と打たれても13角と逃げられるから)、予定通り囲うことができます。

2図からの指し手

96歩 53銀 16歩 41玉 68銀 85歩 77角 34歩(3図)

3図

96歩や16歩は、定跡形を離れたので、慎重に後手の出方をうかがった手です。

ですが、厳密に言うと少し緩いかもしれません。

まあ、この将棋はウォーズの10秒将棋なので、先手の方はリードを奪いに行くよりも一発食わないように指したのでしょう。

以下、後手も着々と手を進め、34歩と角道を開けます。

この34歩の瞬間が一番緊張するんですよね(笑)。

後手は5筋を突いている形ですから、手損して22角成とすることも考えられるからです。

しかし、先手番側から局面を見ると、やはり22角成とはしたくないですね(笑)。

それですぐに良くなるビジョンが持てないので……。

3図で先手側が作戦負けしそうだと思えば22角成も考えるでしょうが、どう見てもまだまだこれからの将棋にしか見えない以上、手損をするメリットをあまり感じないですから。

3図からの指し手

24歩 同歩 同飛 23歩 28飛(4図)

4図

34歩と突いた瞬間に緊張するのは、22角成の他に、本譜のように飛車先交換をされる可能性があるからです。

単に飛車先交換をされるだけなら、ずっと後手は防げないので仕方がないのですが、本譜の34歩と突いたタイミングで飛車先交換をされますと、横歩取りの可能性もちらつきますし、実際に横歩を取られると難解な将棋になるのです。

先手が相がかり志向なら、先に飛車先交換がしてあり、34歩にわざわざ手損して横歩を取りに来る展開になるので、後手としても主張が通った形になりますが、この場合は手損をしていませんので、もし28飛で34飛とされたら、後手がその後の展開で苦労することになったかもしれません。

ただ、本譜は28飛でしたので、後手のこちらとしては少しホッとしたと言うのが正直なところです(笑)。

4図からの指し手

55歩 27銀(5図)

5図

55歩がショーダンオリジナルの眼目の一手です。

先程は手厚い陣形とサラッと書きましたが、具体的には5筋の位取りからじっくり攻めるのが狙いです。

対して、先手の27銀はある考え方です。

「後手は中央の位を取って持久戦を目指しているのだから、棒銀やUFO銀のような早い動きを見せてその目論見を阻止しよう……」

というのが主旨です。

後手が中央の位を主張したので、先手が2筋に狙いを定めたという、お互いの主張がぶつかり合った局面が5図となります。

5図からの指し手

42銀上 36銀 54銀 66歩 33桂(6図)

6図

42銀上は微妙なところでした。

厳密には、54銀として、66歩を突かせてから42銀が優った気がします。

と言うのも、本譜42銀上 36銀の交換が入っていると、54銀に66歩と突いてくれず、25銀と出られて先攻される恐れがあるからです。

まあ、25銀と出られたからと言って、33銀と上がっておけばすぐに潰れることはありませんが、消せる変化は極力消しておいた方が良いですね。

もう一つ、書いておきます。

本譜42銀上とすると、36銀に33桂と跳ねられないのです。

跳ねると55の歩を取られてしまいますのでね(笑)。

序盤から色々とあるのがショーダンオリジナルです。

しかし、組みあがってしまえば一方的に攻める展開も望めますので、この辺のやり取りが大事なんですね。

33桂も習いある手筋です。

先手の銀の進出を食い止めて、22の角は31角と引き角で使う構想です。

6図からの指し手

46歩 44歩 67銀 43銀上 58金 31角 69玉 64歩 17桂(7図)

7図

46歩から、お互いに自陣整備に入るのは妥当なところ。

先手は66の歩を突いてしまっていますから、角道を活かした攻めは今のところ望めませんし、後手も43銀上の形にしないと引き角の構想が実現できません。

ただ、後手はこういうじっくりした展開を望んで55歩と5筋の位を取りましたから、局面が収まるのは大歓迎です。

形勢そのものは難しいところなのですが、一応、後手の主張が通ったと言って差し支えないと思います。

なので、先手としてもゆっくりしていると5筋の位が活きそうですから、動きを求めます。

それが、17桂となります。

17桂は、次に25桂とぶつけて桂を捌きつつ、あわよくば銀を25に進出する意味です。

先手のその構想が実現すると、後手としては大変なことになるのですが……?

7図からの指し手

74歩 25桂 52金 33桂成 同金 25銀 42角(8図)

8図

74歩から52金はいかにも悠長な感じに見えるでしょうが、先手の17桂からの動きは受かると見極めを付けているので、あくまでも55の位を主張して戦おうとした意味です。

具体的には、73桂~63金として攻める意図です。

先手は36銀と出てしまっていますし、17桂と跳ねた以上は25桂と行くしかありません。

しかし、後手は当然25同桂とは取ってくれず(取ってしまうと同銀と自然に先手の銀を活用されてしまうから)、33桂成から25銀と銀の進出をはかることになります。

42角が当然ですが受けの重要な一手です。

意味は先手からの24歩の棒銀を防いでいます。

この手があるので、後手は74歩~52金などと、ゆったり構えられたのです。

先手は一応桂交換をして、戦果はあげてはいます。

攻めの桂と守りの桂の交換は、攻めの桂を交換した方にメリットが多いのがセオリーですから。

しかし、先手が本当に望んでいる展開は、桂の交換ではなく、25の銀を活躍させることだったりします。

25の銀は、初形から38、27、36、25と、4手も掛けて到達していますので、最低でも交換できるか、2筋を破るような目途がつかないと、いるだけの駒になりかねないのです。

その先手の望みを打ち砕いたのが、42角だったりします。

後手はスカスカに見えますが、強烈な棒銀の攻めを凌いでいるのです。

と言うことで、8図は後手ペースになっています。

先手はこのままだと辛いので、さらに25の銀を活用しようとしますが……。

8図からの指し手

79玉 32玉 14銀 24歩(9図)

9図

14銀が先手の継続の一手です。

これ以上銀を働かせようと思ったら、この手しかありません。

しかし、後手は14同香とはしません。

銀はタダで取れますが、15歩から端を破られてしまいますので。

後手はここまで一貫して飛車側で戦いを起こすことを念頭に準備しています。

ですから、玉側は穏便に収めさえすれば良いのです。

14銀と歩を食い逃げされようとも、潰れさえしなければ不満は無いのです。

なので、24歩と突きました。

意味は、

「いつか銀を取るかもしれないけど、今じゃないです。都合の良い時に頂きます(笑)。もし、逃げ出す算段をするのなら、それでも結構です」

ということです。

9図からの指し手

15歩 73桂 95角 63金 68角(10図)

10図

15歩は銀にヒモを付けた手です。

後手は歩切れですので、とりあえず13歩とすることは出来ないので、ヒモを付けておけば銀が討ち死にすることはありません。

73桂は構想を継続した意味ですが、微妙なところです。

75歩から桂頭を攻めるような手も、可能性としてはありますから。

無難に立ち回るなら、94歩を突いてからの方が安全ではあります。

ただ、後手が全く攻め味を見せないと、25歩 同歩 24歩 同金 25銀と強引に銀を捌く手もあったりしますので、後手としてもあまり悠長にも構えにくい意味があります。

そこで、少しリスキーではありますが、73桂としました。

95角は、これで一発KOを狙った訳ではなく、63金と守りの金を上ずらせながら、手順に68角と引く意味です。

後手が73桂と跳ねたので、77に角がいると、65歩 同歩 同桂の時に角が当たりますので、予め68角と引いて当たりを避けた意味です。

角を引いておけば、65歩 同歩 同桂には66歩と打って桂を取ることが出来ます。

ただ……。

個人的には95角~68角は、有難く感じていました(笑)。

後手としてはじっくり攻めるつもりなら、63金といずれは上がるつもりでいましたので。

まあ、実際の損得は微妙だったりしますが、対局中は渡りに船くらいに感じていました(笑)。

10図からの指し手

65歩 同歩 同銀(11図)

11図

65歩で、いよいよ後手に攻めるターンが回ってきました。

ようやく今までの準備が完結したのです。

ですが……。

65同銀は疑問手。

ここはもう一歩交換している場合ではなく、75歩と攻めるべきでした。

以下、75同歩に、84桂と打ち、66歩 同銀 76桂のような感じで組み立てる方が攻めが早いのです。

本譜65同銀で一気に形勢が悪化するってほどでもないのですが、先手からは25歩 同歩 24歩の筋もあるのですから、攻めるチャンスがあるのならしっかり攻めなくてはいけませんでした。

11図からの指し手

66歩 54銀 25歩 同歩 同銀 25歩 36銀(12図)

12図

25歩とされた時には、

「しまった……」

と思っていました(笑)。

やはり65同銀が悠長過ぎたなあ……、と反省していたりします。

ですが、本譜は25同銀から36銀と退却してくれましたので、攻められる展開にはなりにくくなりました。

まあ、10秒将棋なので、先手の方も踏み込みにくかったのかもしれませんね。

攻め切るというのは、かなりの好条件が揃っていても最後まで正確に指すのが難しかったりしますから。

12図からの指し手

13歩 47銀 75歩 同歩 同角 76歩 42角 29飛 94歩 36歩 74桂(13図)

13図

13歩は迷いました。

と言うのも、ここで受けなくても、14歩と突かれてから12歩と謝っても遅くは無いからです。

ですが、対局中は、

「どうせ受けるのなら先に受けた方が若干得だろうし、先手はもうあまり攻めて来る気は無さそうなので、手堅く指した方がさらに攻め気が失せるかも(笑)。13歩と受けると歩切れになるけど、それはあとで75歩から一歩交換すれば解消できるので問題無いし、ここはとりあえず打っとけ」

と思っていました。

しかし、当然75歩ですよね(笑)。

この辺は指しなれていないのがハッキリ出てしまっています。

本家のショーダンさんなら、こういうところは逃さないのだろうなあ……、と、今、あらためて棋譜を並べていると思います。

ともあれ、先手は銀を引いてしまったので動きようがありませんから、あとは後手が一方的に攻撃陣を整備するだけになっています。

13図74桂が急所の一手で、いよいよ後手の模様が良いのがハッキリしてきました。

13図からの指し手

88金 65歩 同歩 同銀 66歩 同銀 同銀 同桂 67金 58銀 66金 47銀成(14図)

14図

88金は、74の桂が66に跳ねた時の当たりを予め避けた意味です。

ですが、壁金になりますし、お世辞にも良い形とは言い難いですね。

以下、後手の総攻撃が始まります。

先手としても本譜のように指すしかなく(65歩に78桂と受けるのは一応ありますが、それでも後手良しです)、一本道で14図となります。

駒割りは後手が銀桂交換で若干得をしていますし、47の成銀もすぐに寄せに使えそうですし、67歩の叩きは見えていますしで、後手優勢は明らかです。

こうやって攻める展開になると、ショーダンオリジナルは分かりやすいです。

しっかり攻撃陣が作ってあるので、破壊力が抜群なんですね。

紆余曲折ありましたが、

「ショーダンオリジナルを指して良かったなあ」

と思うのは、こんな時でしょうか(笑)。

14図からの指し手

75桂 64金 78金 65歩 67金引 75金 同歩 66桂 77金直 58成銀 64歩 86歩 同歩 87歩 98金 64角 87金上 85歩 74銀 86歩まで、時間切れで後手勝ち(15図)

15図

14図以下はそんなに難しい手もありませんので、解説は省きます。

まあ、もっと良い寄せ方もありそうですが、大勢には影響がありませんのでね。

15図は受け無しです。

次の87歩成が受かりません(88金としても、87歩成 同金 同飛成で受けにならない)。

本家のショーダンさんがショーダンオリジナルをやっている動画を観ると、

「どうせショーダンさん自身が強いから、どんな戦法をやっても勝ってるんでしょう?」

って感じに思われがちですが、そんなことは全然ありません。

あ、もちろん、ショーダンさんが強いことは間違いないですけどね(笑)。

ショーダンオリジナル自体が優秀なんですね。

なんせ、私でも組みあがれば勝ててしまうのですから。

そもそも、ショーダンオリジナルって、相がかりの新旧対抗形の派生形なので、昔からある戦法なんですよね。

新旧対抗形と言うのは、新が46歩と腰掛銀を目指す指し方。

旧が56歩と5筋を突く指し方を言います。

ですが、相がかりの新旧対抗形は、旧側が飛車先の歩交換をするので、中央で手厚く構える展開になりにくく(歩交換の一手分、駒組みが遅れるので、その分、新側から早い動きがしやすいから)、受け身の展開になりがちでした。

その辺を改良したのがショーダンオリジナルの功績だと思います。

飛車先交換を意識せず、5筋の位を取る形に特化したのが新しい発想だと思います。

組み終わってしまえば、御覧の通りの破壊力。

その辺を自力で整理し体系化したのですから、ショーダンさんには頭が下がるばかりです。

どうですか?

ショーダンさんの動画を観たくなったでしょう?(笑)。

ダメ押しに、この動画も紹介しておきます。

バリバリの若手棋士に勝ってしまうショーダンオリジナルの魅力を堪能して下さい。