【本】時を経て 始点と終点が繋がった話「 ダン吉と小弁の物語 」

年始に左手の人差し指を怪我してから暫くの間、彫刻の時間を次回作の素描を修正したり、蔵書の整理にあてていました。

とかく本の整理なんぞをしていると、忘却の彼方にあった懐かしい本が、埃を被った古ダンボールの奥底から飛び出してくるので、その度に手が止まってしまうのです。

そんな風だから、さっぱり整理整頓が捗らないわけで … 。

と云うことで、此度も整理の手が止まってしまうくらい懐かしい本が見つかったので、その本を主役に「四十年の時を経て点と点が繋がった話」を綴らせて頂こうと思います。

1:四十年前の話

それは、松本市(長野県)で暮らしていた小学校2年生の時分(昭和51年)だったと思います。夏休み中だった僕は、お袋が講師を務めていた押絵の教室へついて行くことになりました。

お袋の御供をすることは、僕にとって ” 待望の機会 ” でもあり … と言うのも、お袋が担当する講座を、教室の片隅で大人しく過ごしていると、帰宅の途上で書店に寄って本を買ってもらえたからなです(現金)。

さわさりながら、本だけが目的だったわけではありません。

教室の片隅に置いてあった大きな木製の機織り機(タイミングがよければ使っているところを見学できた)は、好奇心旺盛な少年の心を満たしてくれました。あの機織り機は、何時間見ていても飽きなかったっけ … 。

加えて、お袋が講師を務める教室の雰囲気も良かったんですよね … 。

大人達が真剣な面持ちで集中している姿は新鮮に映ったし、実習中の生徒さん達が交わす冗談交じりの会話を聴いているのも楽しかったと。

今になって振り返れば、僕自身の手仕事に寄せる原風景的なイメージは、こうした機会によって醸成されていったように思われます。

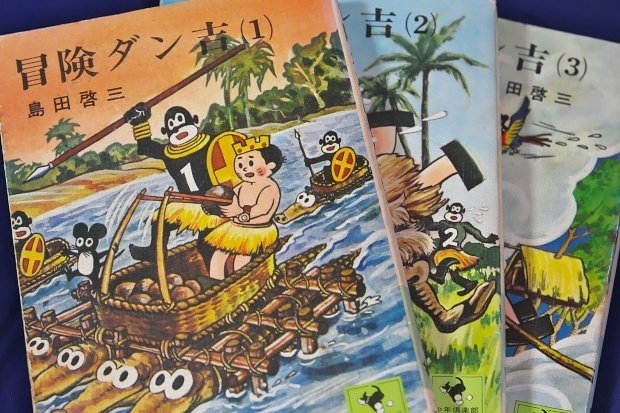

2:始点 愛読の漫画物語「 冒険ダン吉 」

おっと、話が思わぬ方向に進んでしまいました。

とまれ、たかが ” 一冊の本 ” であっても、それなりの個人史的情景が隠されている … という風に捉えていただければ助かります(低頭)。

つまるところ、この『 冒険ダン吉 』なる漫画もまた ” 押絵教室の御供 ” の後に買ってもらった本の中の一冊であると言うことなのです。

さて、話を進めましょう。

この『 冒険ダン吉 』は、『 少年倶楽部 』に昭和 8〜14 年(1933年〜1947年)の期間に掲載されていた人気漫画でした。

この事から分かる通り、僕が後生大事に保管していたこの本は、いわゆる復刻版と呼ばれるものです。

この本が復刻された昭和51年当時、戦後30年という節目もあって、ある種の回顧的気運が高まっていたことを示していると言えるでしょう。(僕よりも年上の諸兄であれば、よりリアリティーを以て思い出して頂けるはず。)

因みに『 冒険ダン吉 』の内容を以下にまとめてみます。

船で釣りをしていた少年が、相棒のネズミ ” カリ公 ” と昼寝をしている間に漂流してしまい、先住民族が暮らす南の島に流れ着く。

数々の困難を経ながら部族のリーダーとなったダン吉とカリ公は、村人たちの協力を得ながら様々なアイディアを具現化し、村の暮らしを拡充させ、対立する部族や闖入者との諍いを丸く収めていく。

果たして彼らに待ち受けている未来は如何に!?

こんなところで止めておきましょう。

要約の最後に「未来は如何に!?」などと体よく誤魔化していますが、そもそも、この漫画が連載されていた時代(戦前〜戦中)を想像すれば分かる通り、” 非常に微妙な時節 ” だったことが影響したのでしょうか、本作の最終回は、明るい未来を想像させつつも、半ば尻切れトンボ的に終わりを告げているのですね。

その辺に、一抹のやるせなさがつきまとうのでした。

それでも、この作品が持つ魅力が損なわれていないことは、当時の人気のみならず、この後に続く漫画文化の旺盛や児童向けアニメ作品の様式を見れば明らかであると、僕はあえて断言しておきたいのです。

手塚治虫は、原作者 島田啓三 と『 冒険ダン吉 』のユニークな点を、復刻版の「あとがき」へ以下の様に記しています。

ところで、ぼくが太平洋戦争後のまもない頃、自分の漫画本を持って島田啓三さんのお宅へ行ったとき、島田さんはぼくの作品を見て、「手塚くん、これはきみだけの仕事にしたまえ。こんな形式の漫画が世にはびこるようになったら一大事だよ。」といったようなことを言われました。そして、島田さんの危惧が事実になってしまいました。

島田さんの心配というのは、コマの運びについての形式的なものだったのだと思います。

〜中略〜(この間も芳ばしい内容が記されているが … )

ことに『冒険ダン吉』は、説明つき漫画絵物語なのです。一つの絵に、かなりの内容が盛りこまれています。この説明つき漫画物語の形式は、『団子串助』にはじまって、『正ちゃんの冒険』などを経て、『少年ケニア』で終わりを告げた形式で、小説のさし絵の延長線上にあるものともいえます。

〜中略〜

説明つき漫画絵物語には、この紙芝居形式の魅力がふんだんにあふれています。読者は物語を読まなければ、絵だけでは先へ読み進むことができません。したがって、作家は絵ばかりではなく、作話・文体の上でも読者をひきずりこむ力量を必要とします。島田啓三さんは、その意味で、第一級のエンターテイナーであり、ストーリーテーラーでした。子どもの興味と好奇心を計算し尽くして作品にリラックスできる、一流のアルチザンでした。

こうした芳ばしい「あとがき」もまた ” 復刻版ならではの妙 ” ですね。

とまれ、こうした後日談的な余話は置いておくにしても、古の芸術作品に関して、悲しいかな … 議論の的になってしまう事柄のひとつに表現方法が挙げられるかと思います。

多分に漏れず、この『 冒険ダン吉 』の内容と作画(我が国がとった戦時中の対外政策や、先住民族に対する固定概念丸出しの表現など)についても、連載当時から批判的な意見はあったようです。

一方、戦後30年を経て『 冒険ダン吉 』に出会った僕と言えば、この愛らしくも逞しいキャラクター ” ダン吉君 ” に対して素直に感情移入してしまったし、本作に通奏する『 ガリバー旅行記 』や『 ロビンソン・クルーソー 』といった漂流奇譚的な香りと、奇想天外なストーリー展開に興奮を覚えたわけです … 。

まぁ、小学校2年生でしたからね … 。まさか、この漫画物語を当時の社会情勢やイデオロギー的な視点でもって読むことはしませんでした。

とまれ、アメリカ国内の黒人による公民権運動を受けて『 ちびくろサンボ 』が絶版に追い込まれたのが1988年(昭和63年)であることを鑑みれば、この名作『 冒険ダン吉 』が、それを境に復刻されないでいるという事実にも合点がいくのです。

勿論、憤懣やるかたない思いはありますが … 。

3:AI が提示した ” もうひとつの点 ”

さて、ここからが ” 点が線になる真境 ” の話となります。

今から5年程前のことでした。

とある大陸浪人(冒険家の肩書もある人物)について調べていた僕は、地元の図書館に見切りをつけて、Amazon や ヤフオク といったサイトで資料を入手しようとしていました。

そんな矢先、Amazon からリコメンドを告げるメールが届いたのです。

そこには ” 貴方にお薦めする本 ” として『「冒険ダン吉になった男」森小弁 』が提示されていました。

本来の目的物とは異なりますが、幼少の時分に『冒険ダン吉』に出会っていた僕が興味をそそられない理由がありません。

題名に『 冒険ダン吉 』という文言を見つけた段階で、「 点と点が繋がった!」という感情が湧いたんですよね … 。

それは、ダン吉 と 森小弁 という人物が繋がったというだけではなく、子どもの頃の自分 と 今の自分 が繋がっていたという、血が滾るような実感だったのです。

4:終点 森小弁の遺産

本書『「冒険ダン吉」になった男 森小弁 』を読んで、僕はある種のカタルシスを感じることができました。

それは、森小弁 が ダン吉 の正体だったという事実の裏付けよりもむしろ、森小弁が ” 後世に託した遺産 ” に、幼き頃の僕が望んでいた ” 漂流者ダン吉物語の明るいエンディング ” を想起することができたからです。

彼の遺産とは何か?

土佐に生まれ、激動の時代に育ち、自由民権運動の波にもまれた末に流れ着いたトラック諸島の小島で、何の因果か酋長にまでなった森小弁。

彼は、奥方との間に6男5女の子どもをもうけました。そして、この11人から誕生した彼の直系子孫は千人を超えると言います 。

大洋に浮かぶ小島で醸成された嫋やかな母系社会のゆりかごで、森小弁の血は連綿と受け継がれていたと … 。

この事実こそが、彼の遺産であったのだと僕は思います。

本書のエピローグは、彼の子孫であるミクロネシア連邦第七代大統領のエマニュエル・モリが、高知龍馬空港に降り立つところから始まります。

森小弁の曾孫に当たるエマニュエル大統領は、自身の曾祖父をかように評価しています。

全く知らない南の国へ渡った勇気、挑戦心は素晴らしい。しかも愛情深く多くの人々と交流できる力を持ち、平和を生み出し、仕事を作り出し、島民を助けた。私はそれを形見として受け継ぎ、実行しなければ大統領として務まらない。

この場面を以て、幼き僕の心の中で消化しきれずに残っていた『冒険ダン吉』の物語に、確固たる結末を与えることができたと僕は感じました。

森小弁の晩年は、ほぼ大戦の影響下にあったといってよいでしょう。

あの戦火の下、彼が暮らしていた島々が、どのような状態にあったかは容易に想像がつくと思います。

病床にあった森小弁は、終戦の報を聞いてから息を引きとりました。

僕は、明治という時代が好きではありません。しかし、激動の時代を生き抜いた市井の人々、骨太で低重心で大胆さを有する行動力と責任感、そして豊かな感性に憧れを抱くのです。

長くなりましたね … 。

それでは、ダイナミックな人生を生きた彼が、トラック諸島へ向けて出港する際(明治24年)に遺した一文で、本稿を締めようと思います。

沖縄遥二望ム濠州路

星羅点綴山無数

見殺ス素ヨリ分トス鯨鰐ノ腹

骨ヲ埋ム豈二期セン旧墳墓

森小弁