“なにもないから、なんでもできる” 「あつまれ どうぶつの森」が失ったもの、手に入れたもの【家でじっくり遊びたいゲーム】

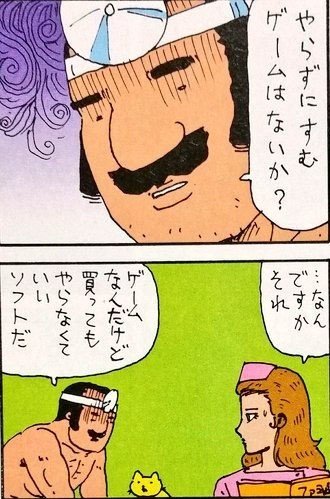

「どうぶつの森」の話をするとき、いつも脳裏をよぎるのは吉田戦車「はまり道」の有名な4コマだ。「やらずにすむゲームはないか?」という、ゲーマーの葛藤をズバリ言い当てたあの衝撃は、年齢を重ねるにつれますますリアルな実感を伴って思い出されるようになった。

(※ゲームライターマガジン用に有料設定していますが、無料で末尾まで読めます)

1991年のファミ通に掲載された、吉田戦車さんの【はまり道】で書かれた台詞『やらずにすむゲームはないか?』が深い…。この頃は『何を言ってるんだ? ゲームはやるもんだろ』 と思ったものですが、歳を重ねるごとにこの言葉の意味が胸にくる。 pic.twitter.com/laPa48kxxl

— ゲーム団塊198X(仮) (@gt198x) September 10, 2017

吉田戦車「はまり道」より(画像はゲーム団塊198X(仮)さんのツイートから)

初期の「どうぶつの森」は、まさにこの「やらずにすむゲーム」だった。

クリアという概念がなく、主にやることといったら住民との会話、魚釣り、虫取り、あとたまに発生する季節イベントを見るくらい。さほど広くもない村をぐるっと一周すれば、すぐにやることはなくなってしまう。

何も目指さなくていいし、何もしなくていい。プレイヤーを襲うモンスターもいないし、世界の危機を救う使命もない。……なのに、なぜか楽しくてつい入り浸ってしまう。まるで「ゲーム」そのものの定義を問い直しているような不思議なゲーム、それが「どうぶつの森」だった。

シリーズが進んで、やれることが増えたり、いろいろ便利なシステムが追加されたりしても、この「何もしなくていい」という根っこのところは変わっていなかったように思う。

※唯一例外だと思っているのがスマホアプリの「どうぶつの森 ポケットキャンプ」で、あれはソシャゲのメカニズムを中途半端に持ち込んでしまったせいで、「日課」としてやらなければならないこと(やらないと損をしてしまうこと)が増え、スローライフとは正反対のゲームになってしまっていた(IGNのSSDMさんのレビューでも同じことが言われてる)

――と、ここまでが僕の従来の「ぶつ森」評。

しかし、最新作「あつまれ どうぶつの森」を遊んだら、僕がこれまで遊んできた「ぶつ森」と全然違うゲームになっていてちょっとビックリしてしまった、というのをこれから書きます(ちなみに本シリーズは全部プレイ)。

今までのシリーズと全然違う「あつ森」

発売日に買って、そろそろまる1カ月遊んでいることになる「あつ森」ですが、僕の評価は「初代以来のシリーズ最高傑作」で固まりそうです。

(こんな言い方してるけどあつ森、僕は初代以来のシリーズ最高傑作だと思ってますよ) https://t.co/8nyvy2n6ew

— 池谷勇人 / Hayato Ikeya (@tekken8810) April 7, 2020

最初のうちは僕も「あー、いつもの『ぶつ森』だなあ」と思いながら遊んでいたんだけど、ゲームを進めていくうちにだんだん「あれ、なんかちょっと違うぞ」と思うようになり、そのうちに「いや、だいぶ違うなこれ」となって、最終的には「おいおいおいおい、めちゃくちゃ違うじゃん!!!!」という感じになった。「新しさ」ではさすがに初代に勝てないとしても、こと「面白さ」でいえば、シリーズ史上最高に面白い「ぶつ森」だと思っている。

では何が今までと変わったか、というと、やっぱり「いじれる対象が“家”から“島全体”に変わった」のがとても大きい。

いままでのシリーズでは基本的に、家具を置いたり増築したりしてカスタマイズできるのは「自分の家(あとせいぜい庭)」までだったんだけど、今作では舞台になる「島そのもの」を好きにいじることができる。具体的には、家の外にも家具を好きなだけ置けるようになったし、ゲームをある程度進めれば、工事で島の地形そのものをいじれるようにもなる(といいつつ、僕はまだ地形をいじれるところまで行けていない)。

思えば3DSの「とび森」でも、やたら怖い部屋を作る遊びが流行ったり、荒れ放題の「ゲバルト村」が話題になったりしたけど、今作の自由度はその比ではなく、机をみっしり置いて「コミケ会場」を再現している人がいたり、島の地形を「神トラ(神々のトライフォース)」のハイラルっぽくしてみたり、マイデザインでマップチップを敷き詰めて「MOTHER2のオネットみたいな島」を作ったりと、毎日Twitterに流れてくる「島自慢」を見てはため息をついている(もちろんいい意味で)。

島コミケ完成しました!!!見て!!!!!!!!!!

— ユキエ🍒🌷 (@yukierock) April 6, 2020

コスプレエリアと宅急便搬出エリアもあるよ!!!!#あつまれどうぶつの森 #あつ森 #どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/3OrZX6RPKB

オネット風な島を一部紹介します

— 小梅64 (@koumepo) April 6, 2020

#どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/NLh4KZVHBn

もちろん「Minecraft」以降のゲームとしては、「これくらいできんでどうする」という声もあるだろう。とはいえシリーズ作品として考えると、根本のゲーム設計そのものから変えないとこうはできないわけで、そう考えるとやっぱりめちゃくちゃ変わったなと思うわけです。

ぶつ森なのに「明確な目的」がある

また、「島全体がいじれるようになった」のに伴って、「ゲーム自体の性質」もかなり変わった。

今までのシリーズでも「借金返済」という目標はあったが、今回は序盤から「テントの場所を決めてきてほしい」「店を建てるから木材と鉄鉱石を集めてきてほしい」など、細かな目標が段階的に提示されるようになった。最初は川を渡る方法がなく島の一部しか移動できないなど、RPG的な「成長・アンロック」の要素も加わった。「魚を5匹釣る」「フルーツを5個店に売る」など、デイリークエストっぽいものをこなすとポイントがもらえる「たぬきマイレージ」というシステムも追加されている。

そしてもっとも大きいのが、「島の評判を上げてとたけけをライブに呼ぶ」という“大目標”がはっきり提示されるようになったことだ。

従来も「借金返済」という目的はあったが、それもせいぜい「返さないと新しい家の拡張ができない」程度で、プレイスタイルを縛るようなものではなかった。

ところが今作では、序盤を過ぎるとゲーム全体がはっきり「島の評判を上げてとたけけをライブに呼ぶ」という方向を向いて回りはじめる。たぬきちとの会話メニューに「何をすればいい?」という項目が加わっているのも示唆的だ。

もちろんどうやって「島の評判を上げる」かはプレイヤーの自由だが、少なくとも「何もせずただぼんやり過ごす」というプレイスタイルを本作はあまり許容してくれない(できなくはないが、あまり居心地はよくない)。

住民を増やす、島にモノをたくさん設置する、花を植える、柵を作る、雑草を抜く、橋をかけて移動を便利にする――。島の評判を上げたければ、どうしてもこのあたりの作業は必要になってくる。「ぶつ森」なのにまるで普通のゲームみたいだ!

自分の場合、本音を言えばあんまり島を花だらけにしたくないんだけど(花を踏んで歩くのが生理的に嫌)、しずえさんに評判を上げるにはどうしたらいいか聞くと「島を花でいっぱいにしましょう」(うろ覚え)みたいなことを言ってきてこのあたりはちょっと齟齬がないでもない。

結局、今作の変化をまとめると、「なにもしなくていいゲーム」から「なにかをするゲームになった」ということになるだろう。これは、「ぶつ森=なにもしなくていいゲーム」と捉えていた僕から見ると本当に衝撃的で、ゲームで言えば初代ゼルダとBotWくらい違って感じられた。

で、じゃあその「変化」の結果どうなったかというと……面白いんですよこれが。

「何もしなくていい」と引き換えに辿り着いた「面白さ」

確かに今までの「ぶつ森」と面白さの“性質”が違う。しかし同時に、間違いなくこの“面白さ”はシリーズの延長線上にあったもので、「ぶつ森」でなければ辿り着けなかったものだ。

ちょっと余談だけど、発売当初、編集部の戸部くんがめちゃくちゃ凝った島を作っていて、「ぶつ森はこんなにアグレッシブに遊ぶゲームじゃねえ!」と逆上、紛糾したことがあった(長くなるので途中のやりとりは省略するが、最終的に戸部くんからは「池谷さん、ぶつ森のことホントは好きじゃないでしょ!?」と言われたw)。

マップがゼルダみたいになってきた pic.twitter.com/16HgWZX4uv

— 戸部マミヤ (@alicetroemeria) April 3, 2020

ただ、時間が経ってみると、これは戸部くんが正しかったと思う。「ぶつ森」スピリッツとして正しいかどうかは今でもよくわからないが、確かに今作は「アグレッシブに遊ぶ」方が楽しい。

今では自分も、しっかり朝夜2回ゲームを起動し、その日の作業を消化し、少しずつ島を自分好みに作り変えていく工程にしみじみと喜びを感じている。「たぬきマイレージ」のシステムを見た時は最初「ポケキャン」の二の舞になるのではと身構えたが、そこまで消化の圧が強くない(メリットが少ない)こともあり、今のところはうまく付き合えている。あと僕が好きな銭湯「小杉湯」のTシャツを作ったりもした。

正直、こんなに「楽しい」ぶつ森は自分史上はじめてかもしれない、と思うくらい楽しんでいる。

そして小杉湯Tシャツ、PROデザインでちゃんと作り直しました #小杉湯 #どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/SZt2yrQCL1

— 池谷勇人 / Hayato Ikeya (@tekken8810) April 9, 2020

やばい小杉湯Tシャツ、クマチャンに着せたら超かわいい...... #どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/pRhxxFyj6l

— 池谷勇人 / Hayato Ikeya (@tekken8810) April 14, 2020

この「なにもしないゲーム」から「なにかをするゲーム」への変化は、初期「ぶつ森」の「何もなさ」が好きだった自分としては、もちろんちょっと寂しくもある。

「Twitterですごく作り込まれた島のスクショがどんどん流れてきて、自分のみすぼらしい島と比べてなんだか嫌になっちゃった」――といったツイートも見た。その気持ちもすごくよくわかる。

自分なりにどうぶつの森を楽しんでいるつもりなのに、ツイッターで流れてくるよその発展しきった島の様子を見るうちに、自分の島がみすぼらしく見えてきて次第にプレイする気力がなくなってきた。人生かよ。クソが。

— かまど (@comi_kamado) April 7, 2020

しかし、これだけ長く続いていて、多くのファンがついているシリーズをこれだけ「変える」というのは、開発スタッフにとっても大きな冒険であり、挑戦だったのは間違いない。新しいゲーム、ヘンなゲームが好きなプレイヤーの1人として、その決断はやっぱり全面的に支持したい。

そういえば、ここまで「あつ森」について「なにかをするゲーム」になった、という書き方をしてきたけど、任天堂のCMを見ていたらもっといいキャッチコピーが使われていた。

「なにもないから、なんでもできる」

「あつ森」の進化を、これだけでほぼ説明しきっている、すばらしいキャッチコピーだと思う。

「どうぶつの森」というシリーズは、「なにもないけど、なぜかたのしい」から、「なにもないから、なんでもできる」へと変わったのだ。

ということで、ゲームライターマガジン今月のトークテーマ【家でじっくり遊びたいゲーム】でした。今さら推すまでもなくめちゃくちゃ売れてると思うけど!

【お知らせ】ゲームライターマガジンのお得な「単行本版」発売中です

2019年のゲームライターマガジンから、みんなの「今月のトークテーマ」記事106本がセットになった「単行本版」をカワチさんが作ってくれました。お値段は480円で、記事本数で割るとなんとたったの4.5円! 気になってたけど単品で買うには高いな~、と思っていた人はこの機会にぜひどうぞ。

https://note.com/kawapi/m/mf6167682c80c

ここから先は

¥ 100

赤ちゃんのおむつ代にします。