自動オーバープリント

DTP、製版、印刷におけるトラブルにオーバプリント関連のものは非常に多い。

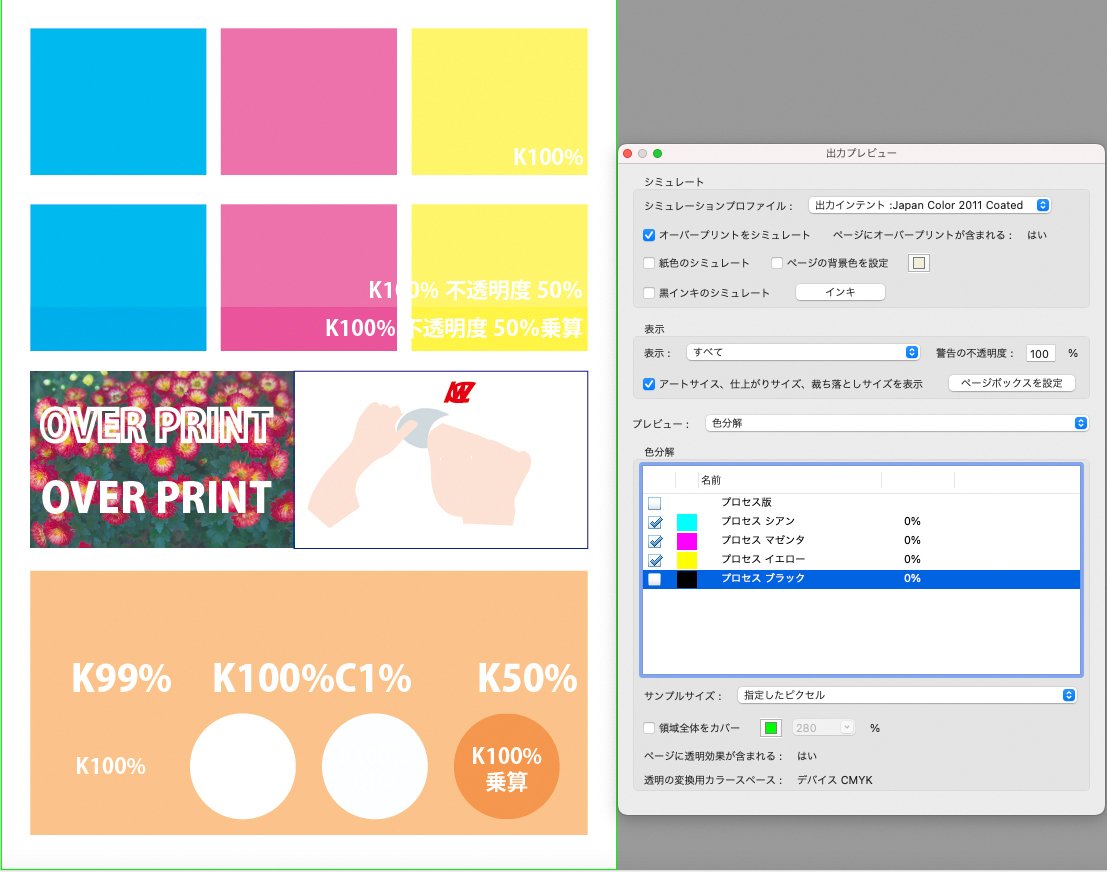

以前の記事でオーバープリントプレビューで表示し、分版確認を行う事で回避しましょうと書きましたが、分版で確認するのも確認ポイントを認識していないと見逃してしまうことも多いのだと思う。

特にオーバープリントで注意しなければならないのは、多くの製版会社、印刷会社がRIPにデータを取り込む際に、K100%のオブジェクトやテキストにオーバープリント属性を付加する「自動オーバープリント」を採用していること。元のデータにオーバープリントを設定していなくても、印刷するための刷版を出力する際に分色(分版)状態が変わる事があると言う事です。

自動オーバープリントで注意しなければならないのは、K100%のみの面積の大きな文字やベタ、K100%のみの太い罫線の近辺や袋文字、透明機能との相乗効果、

製版作業で行うトラップ処理などでしょうか。

とはいえ、入稿されるデザイナーさんは「製版作業」「分版」ということ

がいまひとつ理解しづらいかもしれません。

以前こんな印刷事故がありました。PDF入稿だったのですが、K100%オブジェクトの下の絵柄が透けて見えてしまい、印刷やりなおしとなった。

(少しK100%を薄くして見やすくしています)

大体こんな感じの事故でした

K100%にオーバープリントがかかっても、下に来る色が薄ければK版の濃度で打ち消されて目立たないのですが、用紙が上質系とかスミ濃度が少し薄くなったりすると透けて目立ってしまいます。

作業者は当社は自動オーバープリントで処理をするのがデフォルトで、PDF入稿だったので細かくチェックしませんでしたと。できれば入稿側に注意喚起や自動オーバープリントをオフにせよと作業指示をしてくださいと。

‥ちょっと違うと思った。

RIP前の状態では問題がない。RIP処理して結果が変わってしまっている。

しっかりした入稿マニュアルを作成して、自動オーバープリントの説明もふくめてアナウンスしているならまだ理解できるけれどそうではなかった。

制作側や担当営業が「製版作業」に関わる内容を製版現場以上に理解していて結果を予測して注意喚起しろと言うのも無理がある。それが正論だとしたら製版作業ってなんだろう。そもそも作業後の確認作業のやり方も問題なかったのだろうか。

不具合を予測して回避できるプリフライトツールもインストールしていても、使わなかったりRIP後の結果を確認しないのなら同じ事かなと思ってしまった。

改めてチェックするアクロバットのカスタムプロファイルを考えたけれど、使われなければ意味がない。逆に制作側や入稿する際に確認する(かもしれない)営業さんが使えるものがあった方が良いのかも‥そんなふうに思ってしまった。

書き出されたPDFのK100%オブジェクトにオーバープリントを設定して、オーバープリントの結果を目視確認しやすいようにK版の濃度を下げるアクロバットのプロファイル。

スミ下部分が確認しやすくなりました

十分な検証ができているわけではありませんし、あくまで確認のためのツールで、オーバープリントプレビューでの表示が必須です。自己責任の上使ってみようかなという方はどうぞ。少しは印刷事故の回避に役立てばうれしい。