マイクロプラスチックという世界的な課題に挑んでいます!

近年、海洋プラスチック問題に注目が集まっています。巷では、紙のストローやエコバッグ、マイボトルなど定着してきましたね。

海洋プラスチックが海を漂いながら細かく波などで削られて発生するとも、

細かな粒子が地面や空気中から河川を経て海にも流れ込むともいわれる「マイクロプラスチック」。

帝人フロンティアは、環境戦略「THINK ECO」を掲げ、地球環境にやさしいものづくり・仕組みづくりに取り組んでいます。

今回はそんな想いから生まれた「せんい」のお話です。

繊維くずを減らすには?

マイクロプラスチック(注1)の発生要因の1つには繊維くずも挙げられており、衣料の製造現場と消費者の生活シーンという両面で繊維くずの発生を抑えることが重要なテーマとなっています。

たとえばスポーツ・アウトドアブランドをはじめ、日常着によく使われているフリース素材の多くは、暖かい触感や保温機能のために、生地表面を引っ掻くような起毛加工をしています。そのため、「製造時の起毛の段階」「消費者の着用時」「洗濯を繰り返す」など、さまざまな場面で糸抜け・糸切れが発生し、繊維くずが発生してしまいます。

ご家庭の洗濯機の糸くずフィルターを見て、1回の洗濯で抜け出る糸くず、繊維くずの多さに驚かれたことはありませんか?

そのフィルターをもすり抜けるような微細な繊維くずが、排水とともに下水に流れたり、風で舞い上がった繊維くずが雨水と一緒に河川に流れ込んだりして、最後には海に流出し、マイクロプラスチックとなるのではないかとも言われているのです。

そこで、保温性などの機能性はそのままに、繊維くずが発生しにくいテキスタイルの開発を行ってきました。

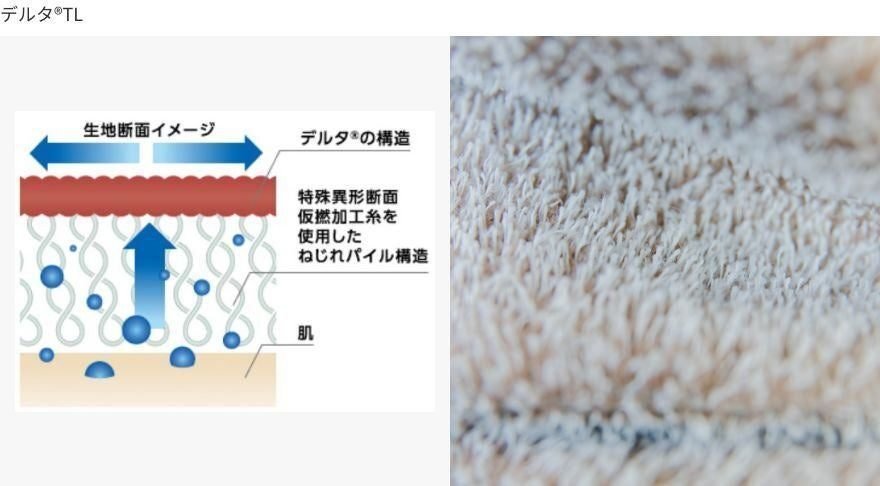

当社の「デルタ®TL」という生地は、特殊な糸と染色段階での特殊加工の組み合わせによって、パイル(注2)がねじれ構造になってタオルのような立毛感を生み出しています。起毛加工がいらないうえ、パイル糸は切れ目なくつながった状態で生地に編み込まれているので、抜け落ちにくくなっているんです。

また、下の図にある「サーモフライ®」という生地は、「オクタ®」という、中空糸(注3)に8本の突起を配列した特殊なポリエステル糸を使っていて、軽量で保温性が高く、起毛しない立毛構造体を採用することで、糸くずが抜け落ちにくい特徴を持っています。

この非起毛の「立毛素材」と呼ばれる「デルタ®TL」「サーモフライ®」は、いずれも物性試験によって従来の起毛加工品との比較を行っていますが、繊維くずの発生が抑制されているという結果が出ています。

複数のアプローチでの環境対応への訴求

環境対応へのアプローチは、繊維くずの抜け落ちを抑制する対策だけではありません。原糸からリサイクルポリエステル繊維(注4)を採用することや、リサイクルしやすい「モノ(単一)マテリアル」(注5)にしていくことも重要です。

当社では「脱・起毛」「リサイクルポリエステル」に加えて、もうひとつ「脱ポリウレタン」も意識しています。

今では、ポリウレタンを使わなくても、十分なストレッチ性を持ったポリエステル生地を作る技術が進化しています。これによって、重さや乾きにくさといったポリウレタンの弱点が克服できることだけでなく、「モノ(単一)マテリアル」による「易リサイクル」(注6)につながります。

ポリウレタンを使わない「モノ(単一)マテリアル」な生地の一例として、当社の「デルタ®フリーモ」は、4層構造で、表生地と裏生地は最小限の糸で点々とつながれています。しかも中にあるリサイクルポリエステルの挿入糸によって、保温性を高めつつ、ストレッチ性も持たせているんです。

環境対応型であることと同時に、吸汗・速乾性や保温性、洗濯を繰り返しても肌ざわりが良いといった機能面も、従来品に比べて向上しています。「デルタ®TL」「サーモフライ®」は、いずれもスポーツ・アウトドアで活躍できるように、と試行錯誤して生まれた生地です。

私たちは、ものづくりをする企業として、これからも技術をアップデートし続けながら、社会に貢献したいと考えています。

【「せんい」や環境にまつわる単語の意味】

(注1)マイクロプラスチック:直径5mm以下の微細なプラスチック粒子

(注2)パイル:片面もしくは両面にループ(パイル)をつくる織物。経糸と緯糸からなるベースの布と、そのベースの面(X-Y平面)からZ軸方向に立毛したパイル糸とで構成されている織物

(注3)中空糸:糸の中が空洞になっている糸

(注4)リサイクルポリエステル繊維:ペットボトルや不要になった衣料品や繊維くずなどを原料としてリサイクルされたポリエステル繊維

(注5)モノ(単一)マテリアル:製品が一つの原料や素材でできているもの。100%コットン、100%ポリエステルなど。一つの生地に使われる糸が2種類以上使われる生地は、分離する技術、工程が必要となるが、1種類になると、リサイクルの工程がシンプルになるため、リサイクル過程で使われるエネルギーも節約できる

(注6)易リサイクル:リサイクルしやすくすること