【レポート】 梅津庸一 クリスタルパレス @国立国際美術館

芸術家、梅津庸一の21世紀の活動を総覧する展覧会が国立国際美術館で開かれている。大枠の構成は時系列順で、各章は独立したテーマを持ちつつも相互に関連しているため、わかりやすい展覧会となっている。梅津本人が展示に関わっているので、展示室をインスタレーションとして鑑賞できることも本展の魅力の一つだ。

第一章

第一章は「知られざる蒙古斑たちへ」と題される。ここで梅津のいう「蒙古斑」とは、個人もしくは制度のルーツや源流のことを指す。このセクションには、梅津が小学六年生の時に描いた絵───まさに源流───から、展示を目的とせずチラシ裏に描かれた個人的なドローイングや手紙───キャプションでは「恥部」と表現される───まで、梅津のバックグラウンドや内面を曝け出すような作品が並ぶ。もちろん、日本の美術制度に痛烈な批判を加えた初期の代表作《フロレアル(わたし)》、《智・感・情・A》などの自画像も展示されている。梅津作品にあまり出会ったことがなかったとしても、観者はここで梅津の基礎的な情報や制作態度を知ることができる。

第二章

続く第二章「花粉を飛ばしたい!」では、小さな画面に描かれた抽象画が主に展示されている。梅津にとって偶然の出会いを意味する「花粉」という語が、点、線、色彩、形態の出会いで構成される作品群に与えられているのだ。若者が「何描いてるんかわからんわ」と首を傾げ通り過ぎる一方、赤子連れの夫婦は一つの作品をずっと眺める。作品と観者の出会いから生まれるさまざまな反応もまた、花粉の一種として梅津の世界に取り込まれる。

この章以降、梅津の手書きによるキャプションが増加する。そこには作品リストと対応した作品番号が書かれていない。ゆえに少々の不便さを感じるのだが、これも美術館制度に対する梅津の抵抗と理解できよう。

同章後半には梅津主宰の私塾「パープルーム」の活動を紹介する展示が用意されている。半ばカオス状態のその空間ではパープルームの沿革や理念などが説明され、第一章や第二章前半で見た芸術家としての梅津とは別の、若手芸術家の世話人や先達としての梅津を垣間見ることができる。

第三章

「新しいひび」と題された第三章では、2019年ごろから始まった陶器作品と、作陶の影響を受け制作された絵画作品が展示されている。このセクションの目玉はやはり40点弱の《花粉濾し器》だろう。彩色の違いはあれど、相似形態の《花粉濾し器》がカーブを描く什器に並ぶ様子は圧巻である。先述の「花粉」を濾しとるフィルターを二つ備えた作品は、偶然の出会いをキャッチし、陶製ゆえの「ひび」からそれを(偶然)取りこぼしもする。ゼンマイのねじにも見えるそれは、人々や物事の関係性を動かす可能性を秘めている。

第四章

第四章「現代美術産業」には、作陶を通じて得た芸術に関わるインフラへの興味が反映される。最初の展示室は壁と床がベニヤ板で覆われ、奥の壁には陶工場の写真が一面に貼られている。作品は作業台のような展示ケースに載せられ、高照度の工業用白色ライトで照らされる。この展示風景からは、レディ・メイドやミニマリスムの彫刻では無視されがちであった作品の製造者───デュシャンであれば便器の製造会社、本展では陶業の職人───への敬意が感じられよう。そこは、美術館よりも陶芸工房の即売所に近い雰囲気の空間であった。「つくるとは何か」を追求し続ける梅津の姿勢を、よく具現化している展示風景だ。

続く展示室の壁紙は一転、色彩に溢れている。それは全て梅津のリトグラフで、文字通り空間丸ごとが作品となっている。途方もない作業だ。ここに展示される作品は、版画工房に住み込んで行った様々な技法探究の結晶である。

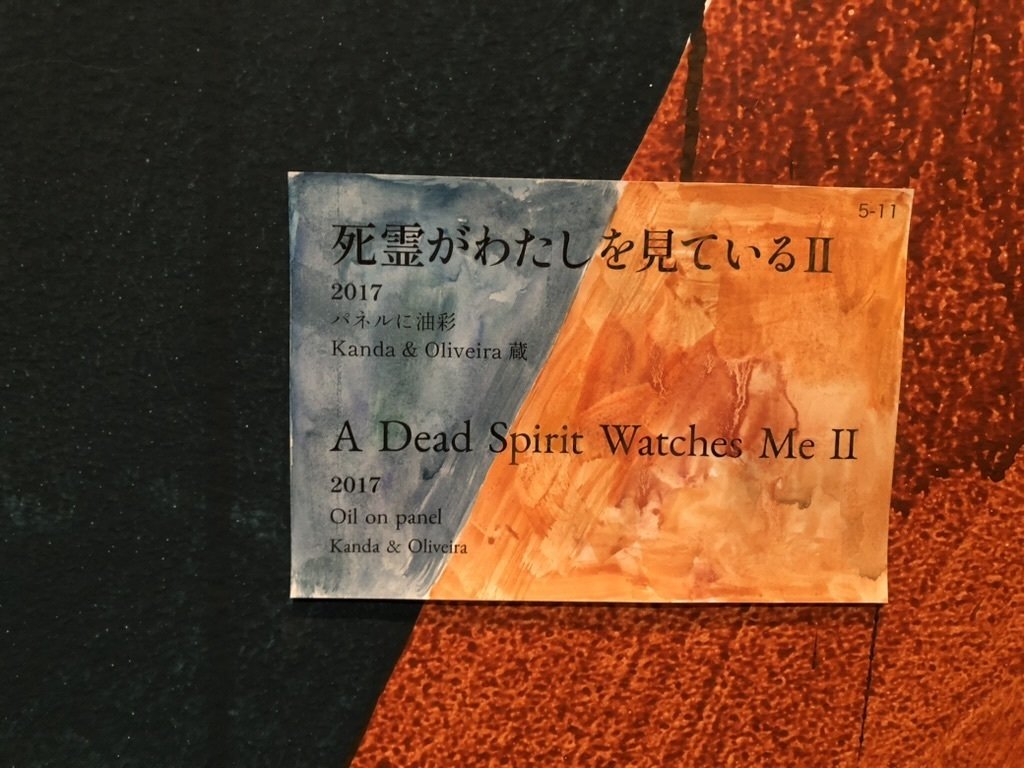

第五章

第五章「パビリオン、水晶宮」に足を踏み入れると、第三章あたりからうっすらと聞こえていたロック系の音楽がより一層大きく聞こえてくる。梅津は今回の展覧会のために、ヴィジュアル系バンドDIAURAとコラボレーションを行った。書き下ろしの楽曲とヴィデオ・アートを組み合わせた作品を制作したのだ。そういえば、第一章には梅津のヴィジュアル系のCDコレクションが展示されていて、そのキャプションには「ヴィジュアル系には全てがある」とあった。彼らの音楽もまた、梅津の「蒙古斑」のひとつなのだ。

視覚芸術と音楽の融合は、ホイッスラーやカンディンスキー、ウォーホルのような先駆者たちが示すように、決して珍しい現象ではない。音楽に造詣の深い画家が絵画に音楽の要素を取り込んだり、バンドからの依頼で画家がアルバムジャケットを制作したり...想起される作品は無数にある。しかし本作が特異なのは、プロの芸術家と音楽家が協働し、ヴィデオ・アートを作り上げたことだ。AIも使用して制作されたその作品は、梅津の現在地を示すとともに、積極的に様々な「つくること」に進出する彼の力強さも示している。

おわりに

作品数も、作品の幅も膨大であった本展の内容を一気に理解することは容易でない。それにもかかわらず私が冒頭で「わかりやすい展覧会」と述べたのは、本展全体を貫通する何本かの軸が明確に存在するからだ。

ひとつは、やはり制度批判の姿勢だろう。展覧会の要所要所に展示された自画像は、日本の洋画、美術制度を。パープルームの紹介ゾーンは、既存の美術教育を。手書きのキャプションと壁面に塗り込められたキャプションは美術館制度を、それぞれ批判する。

もうひとつ、「つくること」に関する軸も想定できよう。油彩、アクリル、陶芸、版画、映像、インスタレーション...本展では章ごとに様々な「つくる」を見ることができた。共同制作者である陶業会社や版画工房、ヴィジュアル系バンドへの敬意も、要所要所から感じられる。

これらの軸は本展だけを通るものではなく、梅津の芸術家業全体を貫くものだろう。550点以上の作品を展示しながら、それらを明確に示す展覧会を組織した担当学芸員の力量たるや。

本展でこれまでの多様な仕事を整理した梅津は、これからどのようなメディアに進出し、どこまでその制作の幅を広げるのか。予測はできず、しかし楽しみである。

いいなと思ったら応援しよう!