TX チーム・トランスフォーメーション

DXからのヒント

デジタル・トランスフォーメーションからヒントを得ました。以前、トリプルAIに参加するためにスタンフォード大学に行きました。そこでの発表はウィルビーイングでした。

AIを開発するにあたって大切な視点は、人の幸せを考えることなんだと、DXをテーマにしたYouTubeを見ながら「そうなんだ、そういう意味だったんだ」と後からわかったのです。

昔、組織のトランスフォーミングについての本がありました。NTTで行われたと記憶しています。そのことを紹介していると思われるのが「2022ーこれから10年、活躍できる人の条件(神田昌典著)」このセルフ・トランスフォーミング・マインドを組織として活用することが必要だと実感しているのです。

その組織改革のために必要なのがチーム・トランスフォーメーション(以下:TX)です。そしてこの組織を変革させることであるならば、20年以上研究をしていきているのです。特に日本チームビルディング協会設立時に理事として加わり、組織の発達段階をフォーミング、ストーミング、ノーミング、トランスフォーミングとしました。通常はトランスフォーミングではなく、パフォーミングをあえてトランスフォーミングとしました。今回、TXはチームビルディングの発達段階を踏まえながら、現在取り組んでいる潜在脳力とゴールデンルール・メソッド®︎を通してウィルビーイングを生み出せることを提起をしていきます。

チームの健全さを生み出そう

チームビルディングを極めようとして、現在の潜在脳力とゴールデンルール・メソッド®︎を組み合わせています。組織を変化させたいのに変化することが難しい理由が色々とあります。

この理由を明確にしているのが「ザ・アドバンテージ なぜあの会社はブレないのか?」(パトリック・レンシオーニ著)でこのように説明されています。

「どんな会社でも獲得できる唯一にして最大の競争優位は組織の健全性である。だが、単純で望めば誰でもただで手にいられるにもかかわらず、ほとんどのリーダーに無視されている。」「組織を健全なものに変えることは、強大な競争優位をつくり出し、最終損益を改善するだけでなく、そこで働く人々の人生を大きく変える。」と語られているのです。ここでは賢明さと健全さで記されています。

賢明さは戦略、マーケティング、商品開発です。健全さは良い関係性、士気が高い、生産性が高いことを意味します。そして、経営者は健全さが大切であることを知りつつも、コントロールしやすい賢明さを追い求めていくのです。

改めて健全さとは、組織のあり方であり、コミュニケーションなどのヒューマンスキルを改善することになるのです。そのために開発されたのが、潜在脳力とゴールデンルール・メソッド®︎となります。

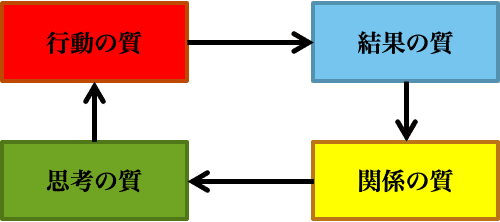

健全さでまず知るべきことは、チームの発達段階やダニエルキム氏の組織好循環モデルなどを知る必要があるのです。

チームの発達段階と組織好循環モデル

経営者にとって重要なのが、成果を生み出すことです。そのためには賢明さに焦点を当てなければ競争に負けてしまいます。また賢明さは論理的でわかりやすく、目で見てコントロールができるで、そちらを中心に物事を捉えていきます。健全さは目に見えない不確実性の高い内容になるので敬遠されます。実はそれを見える形にしたのが、チームの発達段階であり組織好循環モデルです。そしてTXを生み出すためにもこのプロセスを理解する必要がるのです。

チームの発達段階

チーム形成の 5 つの段階を学術的にはブルース・タックマンのモデルで紹介しています。チームの形成には、形成期 (Forming)、混乱期 (Storming)、統一期 (Norming)、機能期 (Performing)、散会期 (Adjourning) の 5 つの段階があります。これを日本チームビルディング協会の設立時期から下記のようにしました。

第1段階 Forming(形成期)/チームの結成・様子見

メンバーのことを十分に理解できていない。

メンバーへの依存度が大きい。「誰かがどうにかするだろう」

エネルギーはメンバー個人の内側へ向かう。

リーダーは任命されたリーダーであり、メンバーは指示を期待する。

不安や内向性、緊張感が見られる。

第2段階 (混乱期)/意見のぶつかりあい・個人の主張

解決に向けての意見、アイディアの表出が見られる。

メンバーは独立心が芽生える。「私だったらこうするのに」「こうすればいいのに」

エネルギーはチーム内部の競争に向けられる。力の順位や役割、機能の表出。

影響力の大きいリーダーが自然発生的に現れる。(=強いリーダーシップの発揮)

ビジョンは曖昧で、共有されていない。

第3段階 Norming(標準期)/個人の役割とチームの決まりごとが明確に

メンバーとしてどのように行動すべきか気付く。

チームのルール(行動規範)が暗黙のうちに築かれる。

ゴール(目標)やメンバーの役割、責任範囲が明確になる。

「ビジョン」「ルール「仕組み」がチームを拘束する。

第4段階 Transforming(達成期)/能力の発揮と成果達成

問題や課題が解決され、成功体験を共有する。

メンバーに自立心が芽生え、チームに対する帰属意識が高まる。

リーダーシップを発揮する者がリーダーとなり、任命されたリーダーは形式化する。

ビジョンや制度は、メンバーの協働意思によって成立している。

エネルギーは共通のゴールに向かって外に向けられる。

他者視点に基づいた行動、言動が一般化し、信頼関係が構築されている。

この流れを体験するためにヘリウムリングや他のアクティビティを通して理解を深めることができるようになっています。

組織好循環モデル

関係の質が悪いということは、恐れが支配的になっていることであり、心理的安全性がない状態です。チームビルディングのフォーミングの時期と重なるのです。ここでどのようにしたらいいのかというと、実はメンバーが自己肯定感を高める必要があるのです。それが健全さにつながってくるのです。自己肯定感は、自分に◯とか✖️をつけないでそのまま受け入れることであり、ジャッジしないことです。

弱さや弱さからくる感情をそのまま受け入れることです。関係の質を高めることで実は健全なコミュニケーションが生まれ、いろいろなアイディアを語れるようになり、自らが行動し、成果を生み出すことになるのです。

潜在脳力とTXの関係性

潜在脳力は脳の使い方を教えています。どのような思考の仕方をするのか、どのように考えるかを解説します。また利き脳と潜在脳力の関係は、潜在脳力をどのように使うかの出発点として利き脳診断が必要になるのです。

自己肯定感で自分のことを受け入れるためには、人との違いを知る必要があります。そのまま受け止めるためには、自分の脳の認識の仕方や潜在脳力による活用の仕方がわからなければ、自分を受け止めることが難しいのです。

利き脳と潜在脳力を使っても、自分に腹落ちしないことが多いので、体験学習と組み合わせることで腑に落としやすくなります。体験学習は現場での状況を再現するからです。チームを作るときに最も大切なことは「自分の弱さを共有し、強みで仲間を支えること」です。

この原則こそ、自己肯定感を高める秘訣であり、お互いをサポートし合える環境作りになるのです。

多くの研修の中での一番の問題は、研修では仲良くできるのですが、現場に帰った後に問題が残っているのです。理由は脳の使い方が違うこと、弱さを共有できないでいるからです。

利き脳と潜在脳力を学ぶことで、自分の弱さがわかります。それを他の人と共有して、自分の強みで仲間を支えていくのです。それが組織として機能するチームとなるのです。