娘の脳機能障害と成長

【突然の搬送】

当時私は、野球部の顧問で、日曜日にもかかわらず、夕方まで部活。

救急車で、新宿戸山の国際医療センターに搬送されたとの報告を受け、対面したのは夕方。まさか、管だらけになった娘と対面することになるとは想像もしていませんでした。

痙攣が起きて、呼吸が止まったりしないように眠らされている娘の隣で夫婦で話していると、娘が少し意識を取り戻し送管されている管にむせってしまいました。何かの拍子に喉を傷つけてしまったのか、喉から生えている管に血が混じっているのを見た時には本当に切ない気持ちになりました。

翌日、より専門的なケアが受けられるということで、府中にある小児総合医療センターへ搬送。私は、その日は終業式で学校におりました。急遽電話が入ったようで、妻が帯同。

【小児集中治療室(PICU)へ】

学校で一通りの業務を終えて、急いで府中に向かい、通されたのがPICU(Pediatric Intensive Care Unit)。いわゆる、集中治療室の乳幼児版です。

そこには、管に繋がれて、顔がパンパンに腫れ、誰だかわからなくなってしまった娘がいました。神経内科の担当の若い女性の先生から説明を受け、痙攣重積型(二相性)急性脳症という長くて難しい名前の症状の疑いということが説明されました。この後、痙攣が起きることに備えて、PICUで麻酔をかけて様子を見るとのこと。日本での年間症例は100例くらい。難病指定ということがわかりました。https://www.nanbyou.or.jp/entry/4513

【二回目の痙攣。ガイドラインとステロイドパルス療法】

入院して、数日後、懸念していた痙攣が起きました。これで、痙攣重積型(二相性)急性脳症という診断となり、妻と私に電話がかかってきました。急ぎ、病院に向かうと、若い女性の医師から、ガイドラインに沿ったステロイドパルス療法というものを採択するかどうかを尋ねられました。強調されたのが、効果が実証されているものではない。しかし、ガイドラインでは標準的な治療としてそうなっているということでした。副作用等もあるとのことだったので、効果が必ずしも期待できないものを使うかどうかは悩みました。

その時に、決断のきっかけとなったのは「あの時やっていれば」と思いたくないということでした。採択しなかった結果、予想よりも悪い状況になった時に後悔したくないという気持ち。妻と相談した上で、ガイドラインに標準治療として記載されているということからステロイドパルス療法を行っていただくことにしました。

【経過】

そこから、1週間ほどは、彼女は麻酔で眠ったまま過ごしました。妻と義理の両親たちは周りの計器と睨めっこしながら、過ごす日々。それでも、アホな私は、PICUの作りや、どんな子どもたちが入院しているのかなど、他のことに興味が移ってしまい、綺麗な設備だな〜とか、『ブラックジャックによろしく』って漫画に、紙おむつかぶっている男性のお医者さんいたよな〜とな、全く関係のないことを考えながら過ごしていました。

そうこうしているうちに、弾丸の海外出張が入り、私は一時面会をお預けで、妻が対応することになりました。奇跡的に、夏休みに入るかどうかの時期だったので、妻も仕事に穴をあけることなく面会に来ることができました。

【目覚め】

入院から麻酔を止める時がきました。少なくとも、命は助かったことに感謝しながら、本当に目をさますのだろうか。言葉は話せるだろうか、体は動かせるだろうかという不安と、もしかしたら何事もなく、復活できるかもしれないという期待で待っていました。

我々素人は彼女の意識が戻るかどうかすらわかりませんでしたし、医師からも説明はありませんでした。

PICUで麻酔を止めた時、妻の顔を見て、彼女が大きく泣いたというのは今でも妻が涙ながらに思い出しています(いつも結構涙もろい)。意識が戻るかもわからない。自発呼吸すらあるかわからないという真っ暗闇の中で、大きな声で鳴き声を上げた、それも、妻と目があい泣いたというのは大きな大きな安堵を与えてくれました。

それから一般の部屋に移り、例の担当の綺麗なお姉さんから、後遺症なしが三分の一、後遺症ありが三分の一、重篤な後遺症または亡くなってしまうパターンが三分の一と伺っていました。

私自身は彼女が目を覚ました時のことは覚えていません。もしかしたら、例の野球の部活で不在だったかもしれません。海外出張後も、翌日から普通に朝から晩まで部活があり、夏休みの講習があり、夜は病院に通ったりで、疲れていたのか、夏にもかかわらず、40度の熱を出してしまい、自分が病院にかかるはめになってしまったことだけは覚えています。しかも、目が開けられないくらい腫れ上がり、それでも自分が休むことで授業に穴を開けられないので、お岩さんのように晴れた両目を恥ずかしいと思いながら教壇に立ち続けていたことを思い出します。

【目を覚ました!】

やっとのことで、夜に面会に行くと、目を覚ました娘が全身固定されて横になっていました。鼻と腕に管がついており、両手は、引っ掻いてしまうとのことで手のひらに板が固定され、その上で、腕がベッドに固定され、さながら磔になったようにベッドに寝ていました。全く動けない彼女に対し、看護師さんがポータブルのDVDプレーヤーを貸してくださり、トーマスを見て過ごしていたように思い出されます。

毎晩、娘のところに通い、病院から出された夕飯を食べさせたりしていた記憶があります。帰る時に寝ていればいいですが、起きているのに帰るのが忍びなかったことを覚えています。

時が経つにつれて、管の数も減り、四肢の磔も解かれ、動けるようになってきました。その代わり80センチほどの柵が四方に張り巡らされて、カゴの中のペット状態で過ごしていました。

わかってきたのは、左半身が動かないこと。右半身は何とか動きそうだということでした。左半身というのは、左の顔も麻痺があるようで、笑うと常に左が引き攣ってしまいます。それでも、笑顔になれて戻って来れたことに本当に感謝の気持ちでいっぱいだったことを覚えています。

【診断】

脳のMRI画像の結果、また症例を検討した結果、片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群(指定難病149)と診断されました。こちらは日本にこれまで(1年ではなく)、100症例しかなく、治療法が確立していないとのことでしたが、服薬を通じて治療を継続していくこととなりました。https://www.nanbyou.or.jp/entry/4408

【病院から発達センター通院へ】

そんなこんなで、合計1ヶ月半くらい病院にいたでしょうか。病院側で、理学療法の先生に紹介してくださり、近くの発達センターに繋いでくださり、ケースワーカーさんが、申請できる障害者関連の年金や何かを説明してくれました。結局は何もない三分の一ではなく、後遺症が残る三分の一になったわけですが、まずは命が助かってよかった。笑えてよかったと、ホッとしたことが一番でした。

妻は、特別支援学校に勤務しており、過去には重度重複児も担当していたことから、最悪の場合を想定して、酸素ボンベを持って、車椅子で移動したり、胃ろうが必要だったりとなったら、仕事をやめなければならないこと、その場合、実家に帰るか、どのように福祉を頼ったら良いかをずっと考えていたようでした。ひとまずは、意識があり、自分でものが食べられることがわかり、本当によかったと安堵していました。

【退院後】

脳症発症前はできていたつかまり立ちができなくなっていました。左半身がうまく動かせないため、常に右半身荷重で座っていました。ハイハイをする時には左手がうまく使えないためか、右手だけで、左側を引きずるようにしてハイハイをしていました。左手は感覚がないのか、手のひらではなく、手の甲がついていることも多く、左手の甲には常に設置しているからかタコができていました。加えて、左半側無視といって、見えているのに空間を認識できないということがあり、よく左側にあるものにぶつかっていました。

【いろんな手続き】

総合医療センターのケースワーカーさんにはいろんな面でお世話になり、障害者給付金の手続きや、前述の発達センターへの繋ぎなどを教えていただきました。手続き自体は自分でするわけですが、そもそもそういった制度があることを知らなければ申請をすることもできません。厚労省からの給付金も30万円ほどあり、装具の購入費などに充てました。また、発達センターでは、PT(理学療法士)、OT(作業療法士)、PT(言語聴覚士)の先生に本当にお世話になりました。

【発達センターとリハビリ】

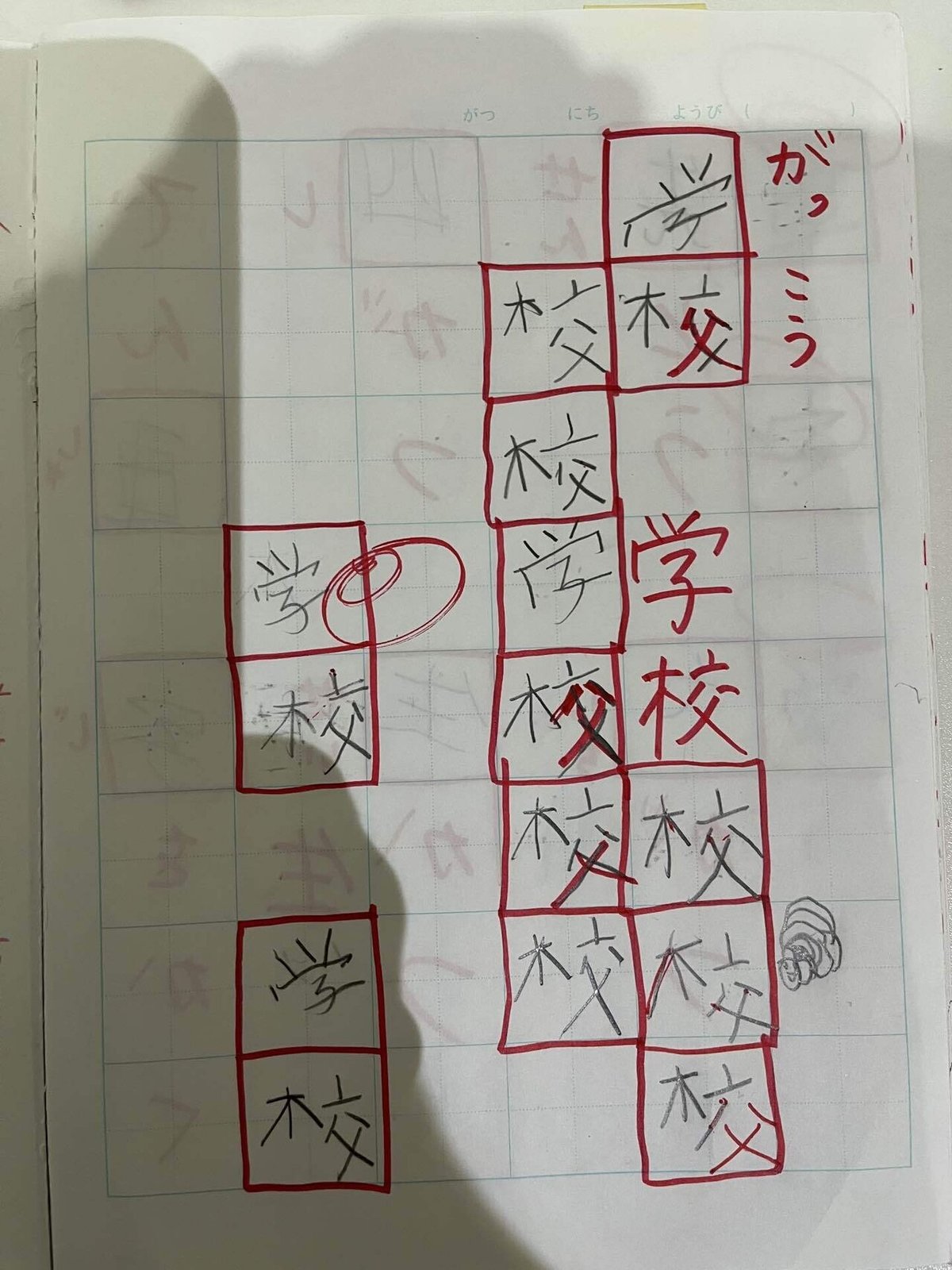

信じられないことですが、脳が萎縮し、左足を引きずり、左手を開くことができなかった彼女ですが、発達センターでの支援もあり、最初の1年間はPTを通じて少しずつ粗大運動ができるようになり、2年目はOTを通じて左手の細かい運動ができるようになりました。そして、最後の2年間はPTを通じて、細かい手の動きから始め、簡単な図形(まる、縦線、横線、斜め線)や、積み木遊びなどを通じて、物の操作が少しずつできるようになり、最終的には通常学級に通っています。通常学級でも、入学当初は自分でチャックを閉めるのが困難だったり、給食を食べる際にスプーンやフォーク、箸を使えるか不安だったり、いろんなことがありました。今でも学習にやや遅れがあり、2学期までは国語と算数のテストで0点をもらったこともありました。しかし、本当にびっくりすることに、最近は漢字を書けるようになり、10までの足し算はほとんど完璧(3+4だけできない)になりました。

リハビリにはほとんど自分が一緒に行っていたので、理学療法や作業療法、言語聴覚士の方がどのようにアプローチするのかという視点は本当に勉強になりました。構造化された部屋で本人の主体性を損なわせず、楽しい場所として認識させてもらい、楽しく練習する。少しずつ、自分のペースで。今でも本当に感謝しています。

と、とりあえず、ここまで。

読んでくれる人が多くなりそうだったら近況を書きたいと思います。

左手が全然動かなかった彼女が、今では左手でものを持つことができるようになりました。文字を認識できなかった彼女が「赤」という漢字を書けるようになりました。信じてやれば絶対に伸びる。無理せず、信じて、適切なペースで打ち手を考えて、打っていきたいと思います。

タイトル写真はMiyashita Park。今日は、渋谷の宮下公園でボルダリング。左半身が動かなかったのに。左手も使って壁を登れるようになりました。子供の可能性ってすごいです。

障害に限って言えば、保護者の理解わ専門家の助け、また保護者の周りへの働きかけは大きなインパクトがあります。リハビリは行ってよかったと思います。

#熱性けいれん #熱性痙攣 #障害 #脳機能障害 #障害者手帳

#理学療法 #作業療法 #言語聴覚士 #PICU #発達センター

#リハビリ