KPI的に見ることの大切さ: 失業率低下との株価急落についての実証的考察から学ぶ管理手法

こんにちは、Tokyo Creators' ProjectのWorkplace Scientistです。

久しぶりの記事になります。

今回は、ワークプレイスとは一見関係のないマクロ経済についての考察をしたいと思います。ワークプレイスを科学的に見ていくことをコンサルティングなどを通して様々な企業様に導入することを仕事にしております。

今回は科学的に見ていくことをワークプレイス以外の事象で紹介したいと思います。ワークプレイスを科学的に物事を見ていくためには、毎週、毎月起こった事実をKPIなどの数値で把握し、事実を整理してメカニズムを理解しようとすることが必要になります。それによってこれから先に起こる未来を理屈でもって想定していきたいという姿勢でいます。

オフィス不要論は暴論だった?

大企業の多くではリモートワークが導入されましたが、従業員やチームの管理そして会社の成果追及をする手段が大きく変わってしまい、「難しい!」という声がちらほら聞こえ始めています。

まだダウンサイジングをしていない企業においても、100%のリモートワークの導入により、なんらかの「難しさ」を感じているならば、それはなんらかの意味で、オフィスの必要性を感じているということ。業界、企業、部門、部署によって、オフィスの必要性は違ってきていると思います。Tokyo Creators' Projectは、そこの整理をお手伝いし、貴社のオフィス要不要論に最適な答えの導出をお手伝いもしてきています(全部不要にするケースもお手伝いしています)。

企業はまた変わって行きます。オフィスの必要性もそのときどきにおいても変わって行きますし、むしろ変わってよいでしょう。リモートワークにおいてもっと意図しない出会いができるツールが導入されたら?もっとオフィスはいらなくなるでしょう。私たちは、ワークプレイスをKPIで測定し続けることをお勧めしており、今回の記事では、別のテーマにおいてのKPIでの測定し続けることの意味を考えたいと思います。

今回のKPI:失業率、物価上昇率、金利、そして株価

国は、KPIによってマネジメントされているといっても過言ではありません。特に今失業率や景気を良くしていきたいという中で、政府は何をレバーにしているのでしょうか。先週の出来事を見ていきます。

事実:9月4日の米国株式市場の下落

9月4日(金)の米国株式市場は、NYダウ指数は前日比2.78%安、S&P500指数は同3.51%安、ナスダック総合指数は同4.96%安となりました。以下はNASDAQのグラフです。

事実:失業率低下の発表

米労働省が9月4日(金)朝方発表した8月の雇用統計(季節調整済み)によると、失業率は8.4%となり、前月の10.2%から大きく低下。市場予想は9.8%(ロイター通信調べ)だった。景気動向を反映する非農業部門の就業者数は137万1000人増加し、予想の140万人増とほぼ合致。新型コロナウイルス感染拡大の影響で3月以降に失われた雇用のほぼ半分が回復した格好となった。(米国雇用統計発表時期: 原則、毎月第1金曜日)

クエスチョン:「失業率改善してよかった!企業業績もよくなるから株価アップじゃないの?」

失業率改善は経済にとって幸先良い指標改善に見えます。しかし、株価は下がった。ここにどのようなメカニズムがあるのでしょうか。

失業率と物価上昇率の関係:フィリップス曲線

失業率と物価上昇に負の関係が認められています。

失業は労働市場の超過供給であるので、価格理論と同じく、失業率の上昇はやがて物価上昇率を下落させることになる。失業率とインフレ率(物価上昇率)との間にも同じように負の関係がある(Wikipediaを筆者短縮)。

物価上昇率と金利の関係

物価上昇率が金利より高い場合、金利は上がる。

例えば、車を買うために年利3%で100万円の貯金をしている人がいます。物価上昇率が1年で10%だとすると、現在の保有自動車は1年後に110万円になる。この時貯蓄は103万円にしかなっていないため車を買うことができません。他方、年利3%で100万円を借り、すぐに自動車を買った人は、1年後、103万円を返済するのですが、物価上昇率の10%を考慮して、1年後の返済額を自動車の購入時点での価値に割りなおすと、103万÷1.10=93.6万円になる。つまり1年後に買うより、今のうちにお金を借りてでも買っておいたほうがよいということになり、資金需要は上昇、逆に貯蓄などの資金の供給がへるため、金利は上がることになります。

金利と株価の関係

金利と株価には密接な関係があります。特に長期金利が下落した場合、株価は上昇することになります。長期金利とはここでは取引期間が1年を超える債権などの金利をいい、例えば、その長期金利が1%から5%に上がった場合、投資家はリスクの大きい株を買うよりも、債券や定期預金に行ったほうが安全であると考えるようになります。このために、株価が下落することになります。

実証的データと考察

9月4日発表の8月の失業率は8.4%でした。物価上昇率は、消費者物価指数(CPI、季節調整済み)で見ます。米国労働省が8月12日発表した7月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)が前年比1.2%上昇であったことから継続しているとみます。その後すぐ、米長期金利は0.7%台に上昇し、株の売りにつながったと考えられます。

含意:日本への適用

上で述べたロジックは、マクロ経済学の教科書通りのロジックとなっており、大失業時代かつ物価上昇率の高い米国においては教科書度通りの指標の変動になったということが言えると思います。もちろん、一部の機関投資家がテスラの株を大量に売ったので、テスラ株は暴落したとか、個別にみると多くの現象が起こっているのですが、ここではマクロ経済の指標の発表のタイミングで大きく株価等が変わる事実を取り上げました。

教科書通りのことが起こっているということで、日本でもこれは通用するのでしょうか?

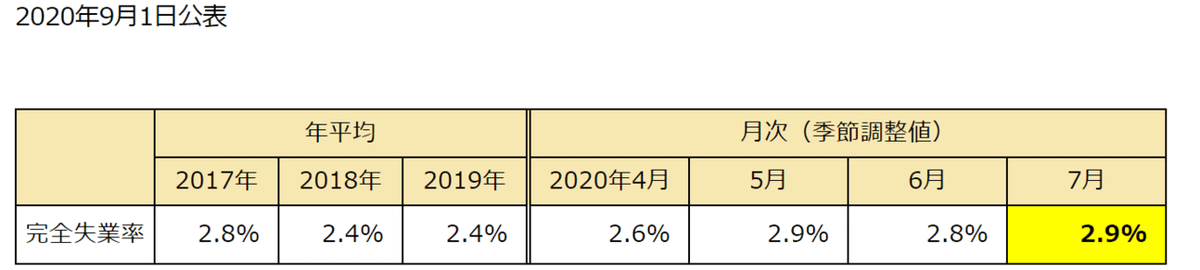

日本の失業率

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html

失業率悪化の場合のシナリオと考察

失業率が今後米国のように悪化することも考えられます。悪化したら、何が起こるのでしょうか。上記のメカニズムをひも解くと以下の2パターンが考えられます。

1.失業率があがると物価上昇率が下がる(フィリップス曲線)。

その物価上昇率が金利より高い場合、金利は上がる。

長期金利が上がると、株価は下がる。

2.失業率があがると物価上昇率が下がる(フィリップス曲線)。

その物価上昇率が金利より低い場合、金利は下がる。

長期金利が下がると、株価は上がる。日本銀行の物価上昇率は2%を狙っているそうです。とはいえ、実際の物価上昇率はこのようになっています。7月現在は0.3%。

長期金利はずっと低いままできているとみられています。8月現在は0.045%です。物価上昇率が金利より高いということも言えそうですので、株価は下がるのでしょうか?

個人的には、それぞれの値が小さすぎて、いくら教科書といえども、デフレという状況はまた別の考え方が必要になっているかもしれないということも思います。しかしながら、仮にリストラ時代がやってきて、失業率が大きく上がった場合はどうなるでしょうか?物価上昇率は急激にあがるのでしょうか。

毎月19日週の金曜日が楽しみです

消費者物価指数は、全国の前月分指数を、原則として毎月19日(※)を含む週の金曜日の午前8時30分に公表されています。失業率のデータとともに、マクロ経済のKPIを今後も追っていってみませんか!