目指すのは「期待がうまれ、ふくらみ、つどい、かなうまち」/『持続可能なまちプロジェクト』中間報告

地域創生ラボ学生研究員の村上です。

「地域創生ラボ 学生研究員」が中心となり、若者の視点を生かして新たなまちづくりについて考える『持続可能なまちプロジェクト』を始動してから、まもなく1年を迎えようとしています。

本記事では、中間報告としてプロジェクトを通しての気づき、私たちが目指すまちの姿、そして今後の展望についてお伝えします!

調査で明らかになった地域課題

日本は現在、世界最先端の人口減少国となっています。

国土交通省の予測によると、約25年後には25%の人口が減少、「人口戦略会議」によれば、全国の約4割が「消滅可能性自治体」の危機に瀕しています。

これらの状況を知り、持続可能性の議論は非常に困難な状況に直面していることを実感しました。

そして、この問題に対する国と自治体の考え方を、それぞれ調査分析した結果、「少子高齢化」「災害対応」など類似した課題認識を持っていることが判明しました。

もちろん個々のテーマに関する対処は必要です。しかし、「持続可能性」を高めていくには、それだけではなく、抜本的な考え方の見直しが必要だと私たちは考えました。

まちの持続可能性を高めるために「若者」へフォーカス

「持続可能なまち」の実現には、地域にかかわる“すべての人々”が担い手となることが前提ですが、その中でも特に“若者”に、フォーカスする必要があるのではないでしょうか。

なお、ここでいう「若者」とは、様々な決断や自立が求められる重要な転換期を迎える15歳〜29歳の人々を指しています。SNSの普及で多様な情報を得られる一方、低成長時代に生まれた背景から保守的な傾向が強いとも言われる世代です。

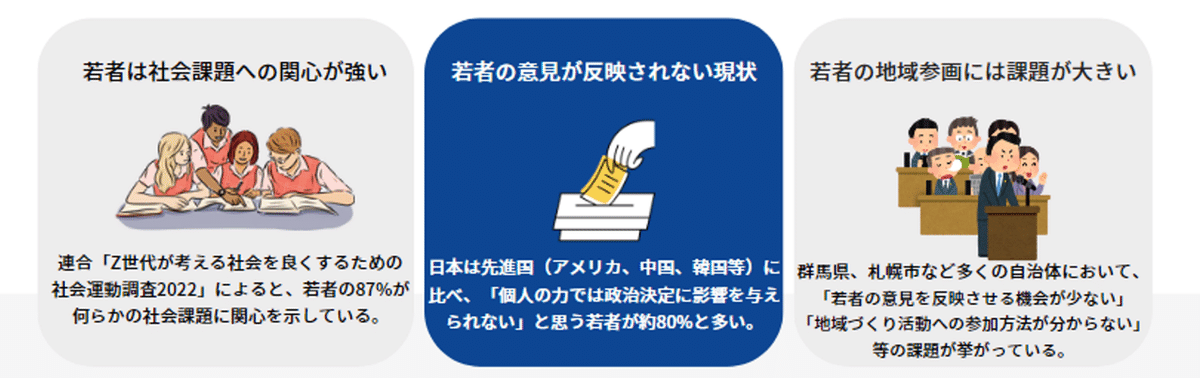

就職、納税など、物理的にもこれからの「まち」の未来を担っていく彼ら(私たちも含め)が、まちの中で豊かに、そしてポジティブな想いで過ごせるようになれば持続可能なまちに近づくのではないかと仮説を立て、議論を進めていく中で、若者と自治体の間にある大きな課題に直面しました。

それは、自治体からは「若者が政治や社会に参画する仕組みの不足」が指摘される一方、「個人の力では社会を変えられない」と諦観している若者の割合が高い、という隔たりです。

その背景には、若者たちが、現在の自治体政策における「子育て」や「福祉」といったテーマが当てはまりにくく、いわば”空白の世代”となっていることで、地域に期待感や愛着を持ちづらい状況がありました。

しかし、日本労働組合総連合会の調査「Z世代が考える社会を良くするための社会運動調査2022」によると、多くの若者は社会課題への高い関心を持っているのです。

社会課題に興味がある一方で、まちの未来に期待しづらい想いを抱えている若者に対し、「これからのまちへのかかわり方」を示すことこそが、持続可能なまちの実現に繋がると、私たちは考えました。

人口が減少しても「期待がうまれ、ふくらみ、つどい、かなうまち」を目指す

さらに議論や調査を進める中で、私たちは現在の日本において、「人口減少を大前提に考えたまちづくり」への提言が少ないことにも問題意識を感じました。

人口減少については頻繁に議論されているものの、人口増加策は「人口の奪い合い」になってしまう危険性もはらんでいます。

人口減少は避けられない・それでも「心豊かに暮らせるまち」を、「若者の意見を反映させて」創る。その視点でまちづくりの提案をしたいと考え、将来のまちのビジョンを「期待がうまれ、ふくらみ、つどい、かなうまち」としました。

このビジョンを、植物の成長過程に例えると以下のようなイメージです。

うまれる:植物の種が土に撒かれ、水と太陽に出会うことで、芽が生まれる。

→若者がさまざまな偶然やきっかけに出会い、挑戦する意欲や期待が「うまれる」。ふくらむ:芽が成長し、徐々に大きな木へと育つ。

→若者の期待も町や人々のサポートを受けて「ふくらむ」。成長するにつれて、さらなる期待が広がっていく。つどう:成長した木のもとにさまざまな生き物が集まり、自然の一部として調和する。

→期待に満ちた若者たちが集まり、町全体がそのエネルギーを共有する場所が「つどい」となる。かなう:最終的に木が実を結び、その果実が収穫される。

→若者たちの期待が実現し、「かなう」。

例えば、ランニングしている人を見て「自分も健康に気を遣おう」と思ったり、楽器を弾いている人に触発されて「音楽を始めてみよう」と感じるような、日常の中で多様な偶然に出会える=新しい挑戦へのきっかけが「うまれる」まち。

そして、その挑戦(種)が「うまれた」とき、地域や周囲の人々が応援し支えることで、若者たちの期待や可能性が育まれ、次第にその挑戦は具体的な行動や目標として「ふくらむ」、そして、その過程で新たな共感や仲間が生まれ、若者たちが「つどう」、さらに多様な形での自己実現が「かなう」……このようなサイクルが循環するまちを創ることが、私たちの目指す未来です。

今後は「若者の『幸福度向上』」について研究

「期待がうまれ、ふくらみ、つどい、かなうまち」を実現させるためのプロセスのひとつとして、私たちが取り入れたいのが「住民の幸福度の向上」です。

私たちがフォーカスしたい「空白の世代」である若者らの幸福度は、地域参加・自己実現といった様々なテーマの実現度を測るうえで、そして持続可能な地域づくりにおいて最も分かりやすい指標であると考えます。

現在、日本に住む人らの幸福度は諸外国に比べて低いという状況が、ユニセフや日本の連合の研究によって明らかになっています。特に若者(子ども)のwell-being(幸福度)や生活満足度は先進国38か国の中でもワースト2です。

また、今現在「医療」や「教育」といった分野で幸福度向上の取り組み事例が挙げられていますが、「まちづくり」の領域において幸福度の追求はまだまだ十分な分析がなされていません。

これらのことから、私たちは本プロジェクトで、「若者」と住む人の「幸福度」に着目した研究を行ってまいります。

まずは、世論調査や対面でのイベントを通じて、幸福度とまちづくりの関連性、世代関係なくまち豊かな生活を送るため、機能面以外で充実すべきこと等について探求していく予定です。

次回のレポートも、ぜひご期待ください!

<プロジェクト関連過去記事>

・持続可能なまちプロジェクトとは

・第1回座談会レポート

・進捗会議レポート