発熱外来2.0を目指して

こんにちは、東日本橋内科クリニック院長の白石達也(@dr_white1103)と申します。

コロナの第6波で急速に発熱の患者さんが増えている中、当院で行っている感染対策の工夫について、もしかしてほかの医療従事者の参考いただけるかもしれないと思い、まとめてみることにしました。

こんな人に読んでほしい

- 発熱外来に関わる医療従事者の方

- 医療へのITの活用に興味がある方

発熱外来診療の前提

なるべく感染が疑われる患者さんから感染しないように身を守りながら、診療をする必要があります。

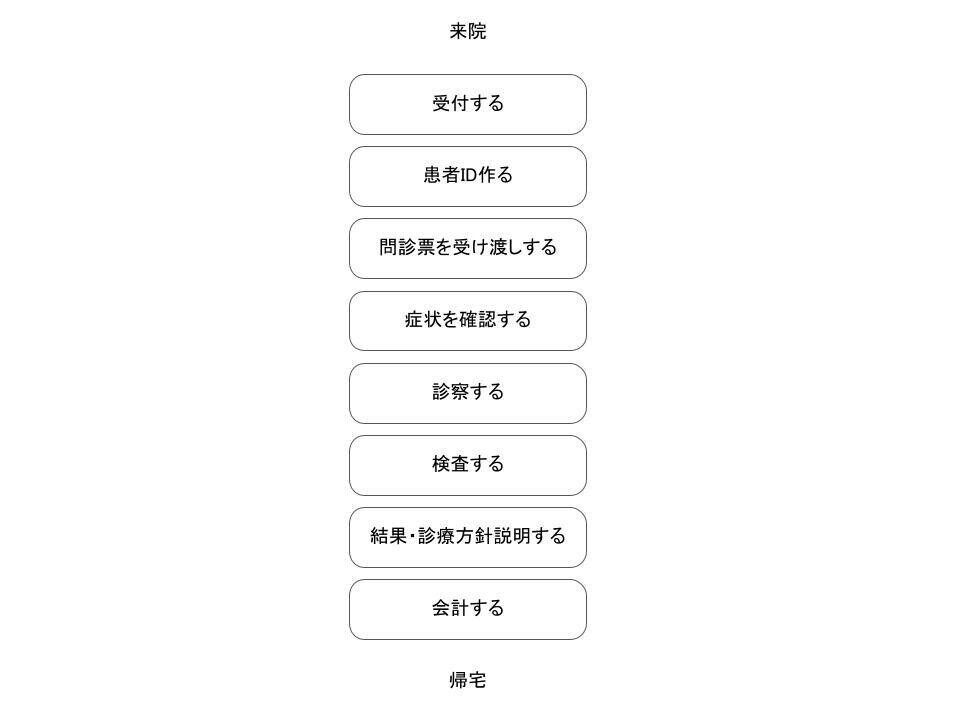

まず通常の外来フローは以下のようになっています。

そして、COVID-19や疑われる方の場合、抗原やPCRの検査をしたり、またその結果と診療方針について説明する必要があります。

発生届(HER-SYSなど)に必要な項目を問診する必要もありますので、以下のようになります。

この中で、改めて、どのように感染リスクがあるのか?を考慮すると以下のように、受付事務・看護師・医師はそれぞれに感染リスクがあります。

どのように工夫したのか

結果から先にお話しますと、

①ユビー

②Genpaku

③LINE

の三つのサービスを用いて、劇的に感染リスクを減らすオペレーションにしました。

それぞれのサービスについて、良い点と悪い点(やPitfall)を交えて説明していきたいと思います。

①ユビーについて

- リターン 大

- 取り組み難易度 小

ホームページやQRコードから問診を案内して、問診・個人情報・保険証画像を取得することができるサービスです。

これは開発者の1人の贔屓目を抜きにしてもめちゃくちゃ便利だと思いました。

動画は専用のタブレットですが、患者さん自身のスマートフォンを使った問診も可能で、保険証撮影機能や、院内QRコードポップの利用で、来院後もスマートフォンから問診がすぐ始められます。

問診内容もある程度のカルテになるので、コピペしてほとんど追記なしでカルテ作成できます。

*取り組みやすさ*

院内掲示用のQRコードPopはユビー社にいえば準備してくれます。

ネットがつながるPCがあればそこで問診結果や保険証画像について確認できるので、利用開始ができます。

↓利用開始については申し込みが必要↓

クリニックであれば今の時期は無料で使用開始できたはず。

*難しいケース*

・スマートフォンが使えない方は難しいです(スマートフォン使えるなら、QRコード読み取り→問診に答える は難しくなさそうです)

当院だと、スマートフォンが難しい場合は紙問診記入してもらい、紙問診の記入内容と保険証画像を、タブレットによる撮影をして院内共有しています。

*Pitfall*

・保険証画像の撮影の時に、白飛びして読めないことがあります。

・海外のスマートフォンだとうまくQRコードが読めないことがあります。

②Genpakuについて

- リターン 中〜大

- 取り組み難易度 小

患者さんへの疾患説明を、漏れなく・わかりやすくできるサービスになります(β版)。

この機能の一つで、「QRコードで患者さんに情報をシェアする」というものがあり、これが非常に役立ちます。

COVID-19は、どのくらい待機したらいいのか、どういった人が濃厚接触者になるのか、自宅で療養する場合どういったことに気をつけたらいいのかなど、説明しないといけないことが実はとても多いです。

院内掲示用のQRコードを読み取ってもらうことで、確実に情報を持ち帰ってもらうことができます。

*取り組みやすさ*

こちらを院内に掲示するだけで簡単に始められます。(無料)

↓他、高血圧など、生活習慣病指導に役立つコンテンツがあります↓

*難しいケース*

・QRコードが読めない場合。

紙での印刷機能もあるので、印刷したものを渡せるようにしています。

*Pitfall*

シンプルなので特になし。

③LINEについて

- リターン 大

- 取り組み難易度 中〜大

いわゆる公式LINEを使用します。

診察室に、友達登録用のQRコードを貼っておいて、読み込んでもらいます。

そのLINEを使って、PCRの結果連絡や、診療にかかったお金の請求をしています。

PCRの結果連絡は、電話だと、相手が出なかったり、そもそも電話番号登録が間違えられていたりすることがあるので、LINEになってからずいぶん楽になりました。

請求書の送付をしてお支払いいただくので、帰る時に会計をする必要がなくなります。(会計した人が、後で陽性だったとわかっても、その小銭だけ消毒したりできないですからね)

*取り組みやすさ*

公式LINEの準備が必要です。(無料)

また後述するPitfallが割と多く、請求書の送付はLINEを使っても面倒という問題は残っています。

*難しいケース*

・LINEを使えない(使いたくない)人

こちらの方には今は電話で対応しています。

*Pitfall*

・友達登録してもらうだけだと、公式LINE側には見えないのでメッセージが送れない

・LINEの登録名が氏名と違ってわからないことがある。

→「最初に氏名を送るようにしてください」と言っています。

・人数が増えてくると誰に連絡したかわからなくなる

→PCR結果説明などが今後必要な人は「要対応オン」などフラグをつけるようにしています。

終わりに

クリニックでのオペレーションなので、重症な患者さんの入院や治療に関してはまったくカバーしておりません。すいません。

うまく使うとかなり感染リスクとなる時間を減らせると思っています!

が、まだまだ不完全な部分もあります。「こうやったらもっとうまくいくよ!」などあるとぜひ教えていただけると嬉しいです。

第6波、発熱診療は大変な側面もありますが、こうしたピンチをチャンスとして、医療のバージョンアップにつなげていけたらと思ってます。

*このクリニックで働いてみたい!と思われる医師の方はこちらのサイトからどうぞ。

↓ちなみに当院の壁↓