2024/01/09 いまさら人に聞けない現在の民泊の制度をレビューしてみる その②消防法編

前回の第1回でスルーしてしまった消防法についてまとめてみました。

今回の法改正の中で、一番ここの部分がハードルになりそうな部分でもありますが、しっかりと消防協議して、対応ができれば、民泊事業者への道もそこまで遠くはないのかなとも思います。

消防法編

民泊の関連法令の確認について消防法の取り扱いについてまとめていきます。

民泊における消防法法令上の取り扱いは、消防庁のホームページで紹介されていました。

リーフレットによると

ステップ1から3に分かれて解説されています。

ステップ1 事前相談編

ステップ1は事前準備編は近くの消防署に事前相談へ行くようになっています。

一戸建て住宅で民泊を行う場合

ステップ1は戸建てかマンションかで違うようですが、私の場合は、一戸建てルートになります。

そして人を宿泊させる間、住宅に家主が不在となるかについては、Yesになるので、旅館、ホテルなどの宿泊施設と同じ扱いになるようです。

そうなると、消防法令上求められる対応が必要になりそうです。

なんだかハードルが高そうなだぁ。。。

消防法令上求められる主な対応①住宅用火災警報器の設置

まずは、住宅用火災警報器の設置が必要になります。

基本は寝室に1箇所設置が必要なようです。

宿泊施設となる場合に必要となる設備

そしてここからが宿泊施設となる場合に必要となる設備になります。

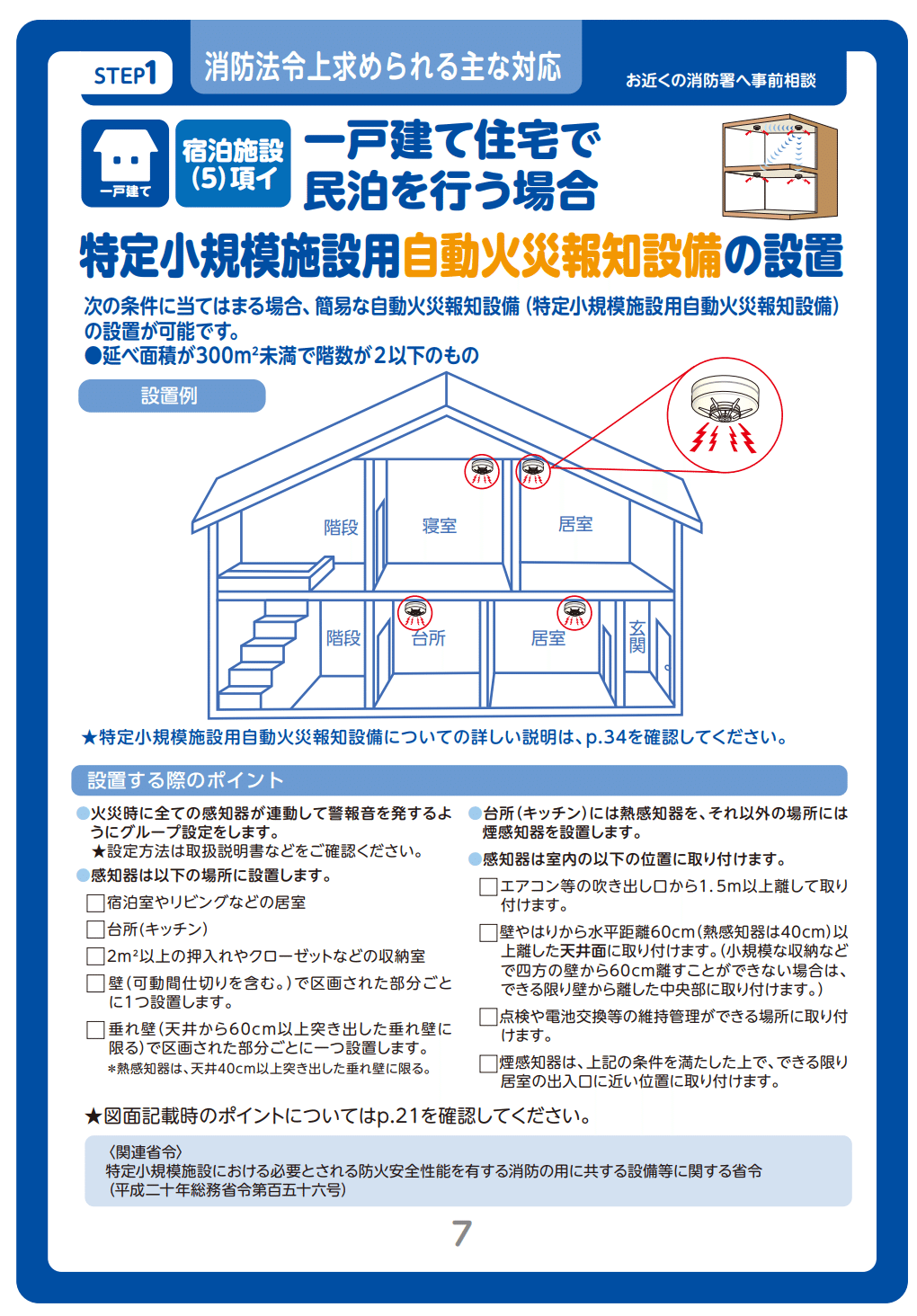

1つめは、自動火災放置設備の設置です。300㎡未満の戸建ての場合は、簡易な自動火災報知設備の設置が必要になるようです。

2つめは、誘導灯の設置

3つめは、防炎物品の使用で、カーテン、じゅうたんなどが防炎性能を有するものにする必要があります。

4つめは、消防用設備等の点検報告が必要で、点検が年2回、報告が年1回必要になります。

消化器の設置は、延べ面積が150㎡以上か、地階・無窓皆・3階以上の階で床面積が50㎡以上なので、今回は該当しません。

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置

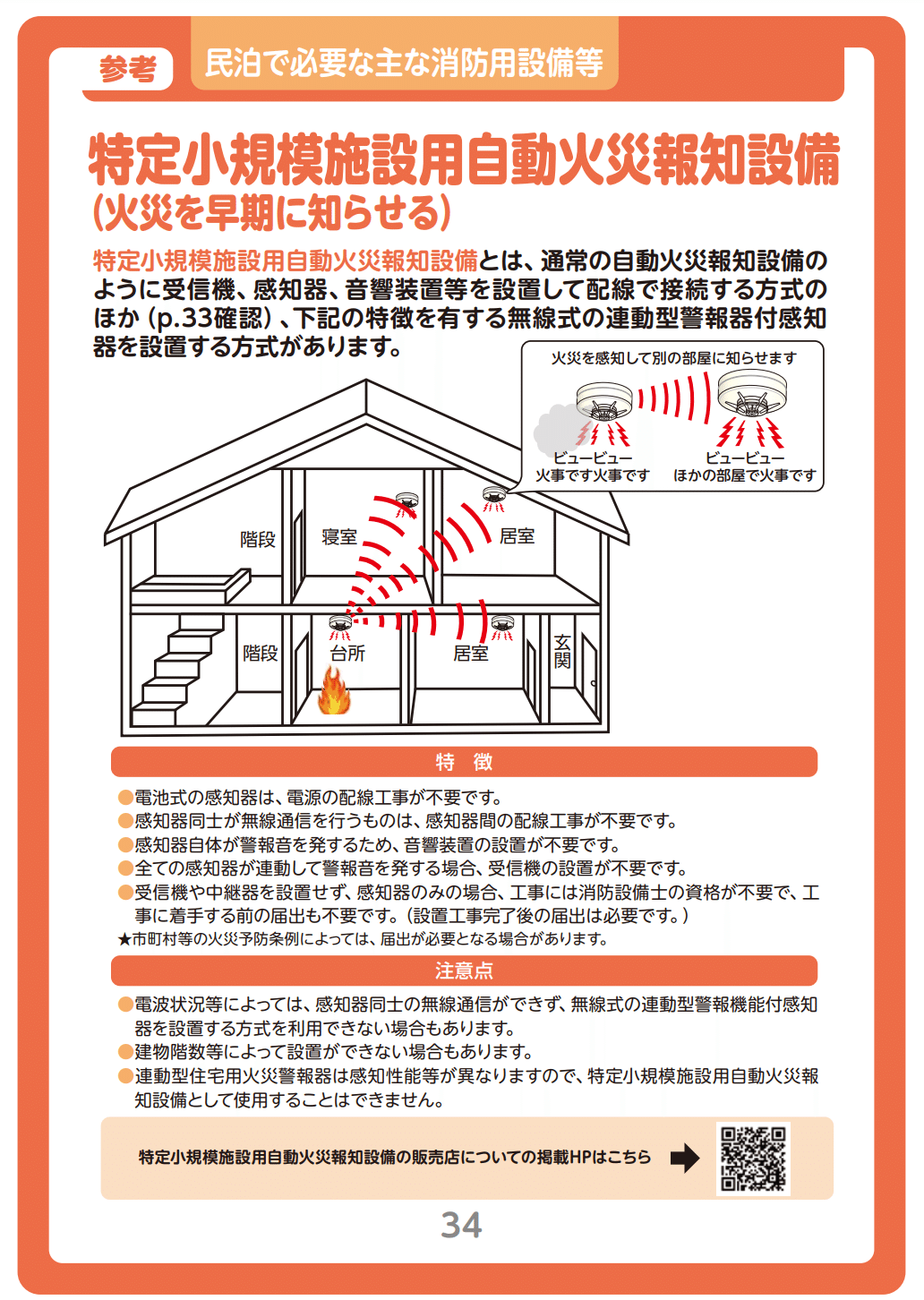

特定小規模施設用自動火災放置設備とはなんぞやという疑問が湧き上がりましたが、リーフレットで詳しく説明がされていました。

ちなみに、ネットでみると6万円くらいで品物は買えそうです。

しかも、設置に資格は不要とのこと、これはハードルが少し低くなっていますね。技術革新の賜物ですね。

誘導灯を免除できる場合

誘導灯を免除できる場合がリーフレットで解説されています。我が家の場合は、室内については、問題ないのですが、玄関から道路までの距離が3mを超えてしまいますが、「当該建物の開口部から3m以内の部分を通らずに安全な場所へ避難できること」というのをどのように解釈するのかによって考え方が変わるかなと思います。このあたりは、消防での事前相談での確認ポイントになるのではと思います。

ということでまとめると、自動火災報知設備が必要ということがわかりました。誘導灯はおそらく不要ではないかと思いますが、これは消防協議してみないとわからないですね。そして、カーテンや絨毯はすべて防炎指定のものにする必要があるため、このあたりが新たに支出が必要な項目になりそうです。

ステップ2 消防用設備等の設置・届出

キッチンに熱感知器を1台と、宿泊室に各1台、リビングの1台なので、我が家の場合では、熱感知器1台と、煙感知器を3台必要になりそうです。

消防法令適合通知書の交付

消防法令適合通知書は、住宅宿泊事業の届出時に併せて提出することとされているので、住宅宿泊事業を始める前に、消防署に事前協議に行き、申請、調査、交付という手続きをする必要があることがわかりました。

まとめ

まとめると、とにかく消防署にいって事前相談をしに行くことが必須のようです。そこで、余計な設備を設置しなくても大丈夫なようにする必要がありますが、どうしても不在の場合は、自火報の設置が逃れられないようですが、今は住宅用火災警報器のような感じもので、比較的リーズナブルに設置ができそうなので、これもちゃんと対応すればやってできないハードルではないことがわかりました。