カウンターレディはプ女子⑭:創作小説と私

金曜日。

あずきとしていた約束とは無関係に、石塚は大山から

呼び出されラウンジに顔を出すハメになっていた。

大山はすっかりすみちゃんに入れあげている。

今日などは前回来た時にすみちゃんから飲みたいと

言われていたワインまで持参してきている。

これは近々また大山の家に行くことになるか・・・。

石塚は出来ればご遠慮願いたい事態を想像せずには

いられなかった。

「わぁ、ありがとう大山さん!」

彼女たちカウンターレディは着飾った装いやトークで

お客に夢を見させるのが仕事だ。

石塚から見れば少々オーバーに見えるその喜び方も

サービスの一環、というわけである。

「それにしても、石やんにしてはドジったなぁ。」

大山は石塚の右の瞼を見ながら言った。

マシにはなったものの、まだ腫れは完全には引いて

いない。

「いやホント、あんなぶつけ方するとは思っても

みなかったわ。」

石塚が笑いながら適当なことをでっち上げる。

先週大山が帰った後に起こったことなど、そうそう

話すわけにもいかない。

「石やん、たまにそういうトコあるよね~。」

すみちゃんが話を合わせる。

「えー、そんなにないって。」

「あるある。大山さんもそう思いません?」

「あるかも。」

「お前なぁ・・・。」

「石やんってドジっ子なんですか?」

すみちゃんの隣りで話を聞いていたあすぎが話に

のってきた。

「あずちゃん、違うから。」

石塚が否定している間に、すみちゃんはグラスと

石塚のキープボトルの焼酎を用意していた。

「あ、石やんは緑茶割でしたね。」

あずきはそう言うと一度カウンターの奥へと消えた。

「石やん、いつの間にすみちゃんからあずちゃんに

乗り換えたの?」

「おい、人聞きの悪いこと言うなよ。」

「石やんったらヒドいんですよ、大山さん。」

こういうノリの時、すみちゃんの反応は速い。

「あのなぁ・・・。」

さっきからこの2人にはいい様に振り回されている。

「あれあれ、石やんどうしたんですか?」

緑茶のペットボトルを手に戻ったあずきが、苦虫を

噛み潰したような表情の石塚を見て言うと

「石やんが私を捨ててあずちゃんに・・・。」

すみちゃんが泣き真似をしながらそれを受ける。

「ヒドいなぁ石やん。」

締めたのは大山だった。

「はいはい、そういうことで結構ですよ。」

投げやりになった石塚にあずきが言う。

「じゃあ、アタシは大切にしてもらおっかな。」

石塚は一瞬真顔になってあずきを見た。

横からすみちゃんも同じように一瞬あずきを見たが、

石塚はそちらには気がつかなかった。

「あずちゃんがそれでいいならそうするよ。」

冗談めかして石塚が答えた。

あずきが笑みで応える。

今のはどこまでが冗談だったのだろう。

今の笑顔の意味はどう受け止めるべきなのか。

「んー?冗談じゃなかったりする?」

大山が石塚を現実に引き戻した。

「そんなうまい話、あるわけないって。」

石塚はあくまで冗談だと自身と大山に言い聞かせた。

「お前もあんまりすみちゃんに引っ掛かるなよ。」

「私は石やんとは違うもん。ね、大山さん?」

「そうそう、オレとすみちゃんは相思相愛だから。」

大山と一緒に奥さんに頭を下げることになるのは

どうやら規定路線のようだ。石塚は観念した。

「アタシ、夢があるんです。」

すみちゃんが別のお客さんの応対に廻ると、あずきが

石塚と大山の相手をしていた。

「どんな夢?」

聞き返す大山にあずきが続ける。

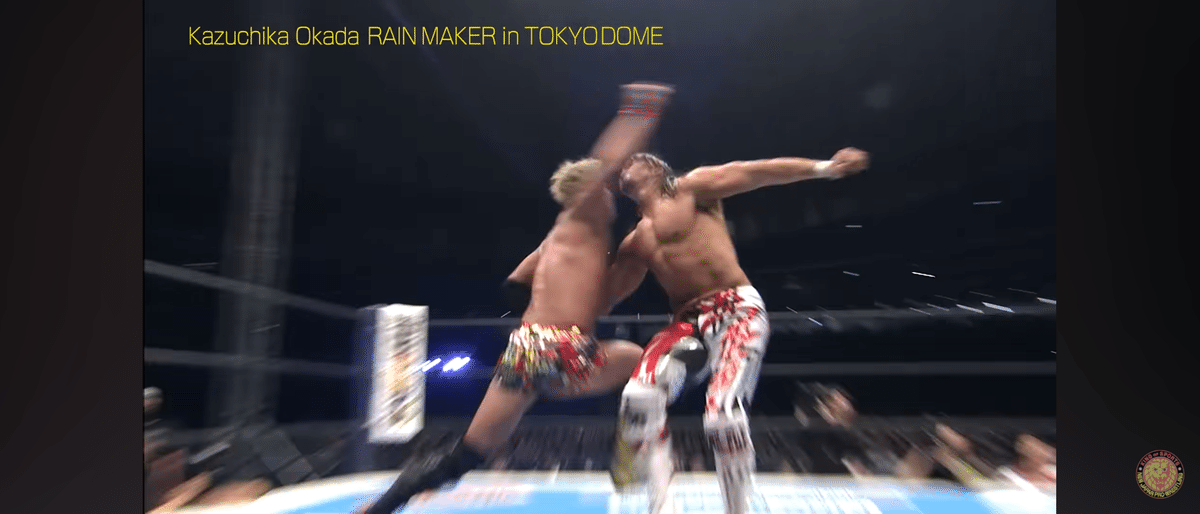

「大山さんはプロレスとか見ます?」

「有名な選手くらいは分かるよ。」

「あずちゃん、オカダ・カズチカ大好きなのよ。」

「あぁ、オカダか。それで?」

「レインメーカーを受けたいんです。」

「・・・は?」

石塚と大山が同時に言った。

「えっと・・・レインメーカーって後ろからグイッて

引っ張ってラリアットどーん、なアレ?」

大山が確認する。

「それです!後ろからこう、抱きしめられるじゃ

ないですか。」

「・・・うん。」

「で、手引っ張られて向かいあって・・・。」

「そのままドーン!ってベッドに押し倒されたいん

ですよ、オカダさんに!」

後は覆い被さる(フォールする)…だけ?

「・・・・・・。」

大山は唖然としていた。

それはそうだ。普通はそういう反応するよな。

そう思いながら石塚は

「・・・プッ!アハハハハ!」

思わず声を出して笑いだした。

「ちょっとぉ!なんで笑うんですかぁ。」

「・・・ッ、ごめんごめん。でもさ、あずちゃん。」

「・・・はい?」

憮然としながらあずきが返答すると

「普通はこうなるよ。」

石塚が大山を指して言った。

大山は口が半開きで呆然としている。

どう返していいのか分からないのだろう。

「それさ、他のお客さんに言ったことある?」

「プロレスの話出来るの、石やんくらいだし・・・。」「うん。オレだけにしとこうね。」

「オレもプロレスとかオカダとかわかるけど、その

発想はついていけないわ。」

正気を取り戻した大山がぶっちゃけた。

「うーん。夢なんですけどねぇ。」

「大丈夫、オレは分かるから。」

「でも笑ったじゃないですか。」

「いきなりベッドにドーン!は笑うって。」

「甲斐ちゃんはやってくれるのになぁ。」

「甲斐人くんに何教えてんのよ。」

「教えてるわけじゃないですよ。一緒に試合中継

観たりはしてますけど。」

「英才教育進んでるなぁ・・・。」

甲斐人くん、人懐っこい感じで可愛かったなぁ。

プロレスも観ているなら、明後日の地方興行も

楽しんでもらえるだろうか。

石塚がそんな風に考えていると

「石やん、そんなに面白かった?まだニヤついてる

けど。」

そう大山が訊ねてきた。

「いや、オレも明後日プロレス観に行くから今から

楽しみでさ。」

そう言いながらあずきに目を向ける。

あずきはニッコリと笑うと、グラスにお酒を注ぎ

足した。

「あずちゃん、少し薄めにしてくれる?」

「あ、はい。薄めで。」

大山はそんな石塚とあずきのやり取りを興味深そうに

見ていた。

大山が終電に間に合うよう少し余裕をみてお店を

出ようとすると、あずきが店先まで見送りに来た。

「石やん、大山さん、また来てくださいね。」

「あずちゃん、またね。」

あずきに手を振って駅へと向かおうとする石塚に

大山が歩きながら話し始めた。

「石やん、どうなの?」

「どうって、何が?」

「石やんとあずちゃん。」

「どうもこうも、嬢と客以外になくないか?」

「そうかなぁ、いい感じに見えるけど。」

「それがあずちゃんなり、すみちゃんなりの仕事

ってモンじゃないの?」

「すみちゃんはそう。でもあずちゃんが石やんを

見る目はちょっと違う気がするわ、オレ。」

「そんなわけないって。」

そう、そんなことがあるはずがない。

そう思っているのは自分だけなのだろうか。

「今日の石やんのグラス、初めからあずちゃんが

注いでなかったか?」

そういえばいつもは他のお客につく時以外、自分の

グラスはすみちゃんが注いでいた。

今日は緑茶を持ってきたあずちゃんがグラスをずっと

見てくれていた気がする。

すみちゃんもそこには手も口も出していない。別の

お客につくまでそのままだった。

「なぁ石やん。石やんはどう思ってる?」

そう言われて石塚は答えに窮した。

あずちゃんが自分をどう思っているのか。

それは何度か考えたことがある。

それなら自分は?

”オレはあずちゃんをどう思ってる”?

考えたこともなかった。

改札を通ろうとして、大山が石塚に言った。

「石やん、オレはいいと思うよ。」

「大山・・・。」

「もう少し正直になってみろって。じゃあ、また。」

大山はそのまま改札を抜けホームへと向かった。

あずちゃんのことは気になる存在ではある。

それは間違いない。

かといって、自分のような歳の離れた、何の取り柄も

ないような男で本当にいいのだろうか。

あずちゃんは本当はどう思っているんだろう。

いや、違う。

あずちゃんが、ではない。今は自分がどうか、だ。

自分がどうしたいか、どうなりたいか。

石塚は自分自身と真剣に向き合う覚悟を決めた。

他ならぬ、あずきのために。

《つづきはこちら》

《まとめ読み》