書くしかなかった ~正岡子規「仰臥漫録」に想う

2024.9.5

正岡子規の命日9月19日の糸瓜忌に合わせ、子規が8年半暮らした「子規庵」が1ヶ月公開されるということで初日の昨日 訪問しました。

山手線 鶯谷駅北口から台東区根岸2丁目へ。「子規庵」と掲げられた板に こじんまりとした古民家。

戦災で焼けた後、昭和25年に子規の高弟 寒川鼠骨の尽力で建てかえられてますが、玄関の格子戸や上がりかまち から十分に風情を感じる家屋です。

すべて畳張りで、8畳と6畳の部屋、展示物や物販物のある小部屋は台所だったようです。4畳半の部屋は受付や事務に使われているようでした。

正岡子規(1867年~1902年⦅明治35年⦆)と言う名を知らない人はいないですね。明治の文学者であり、とくに俳句、短歌、評論、随筆をたくさん残しました。

今年は没後120年、子規の死後もこの子規庵を守り通した寒川鼠骨没後70年という節目の年ということです。

日本新聞社に入社して帝国大学を中退。その頃、愛媛県松山から母と妹を呼び寄せ一緒に暮らしていますが、ここに移転してきたのは明治27年27歳の時。

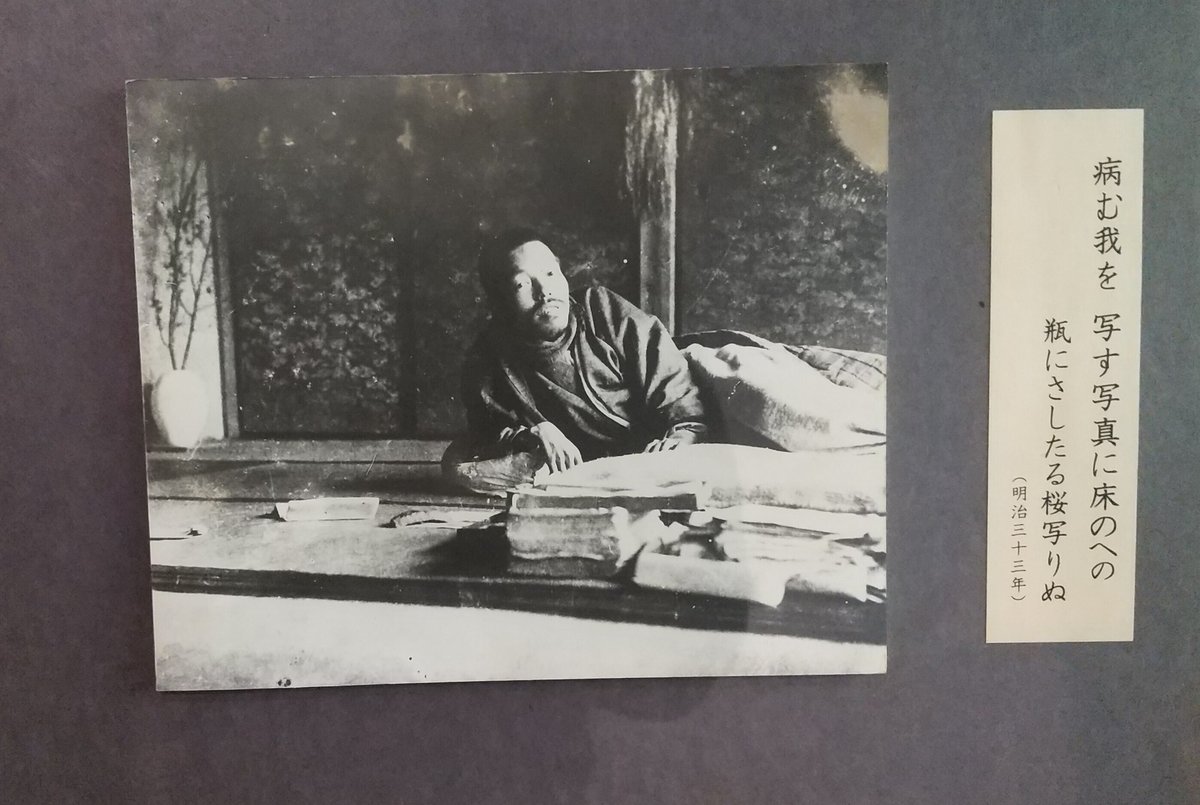

その後 日清戦争従軍記者時に2回目の喀血をし結核菌による脊椎カリエスと診断されます。

病魔と闘いながらも この6畳の間で精力的に

俳句、短歌などの発信と執筆、友人知人達と文学談義に明け暮れ、次第に臥床せざるおえなくなっても、最後まで熱意は保ち続けました。

高浜虚子、河東碧梧桐、寒川鼠骨、伊藤左千夫、長塚節、中村不折など多くが集まり、森鴎外や夏目漱石、与謝野鉄幹なども訪れています。

やはり子規の近代文学への発信が画期的なものであり、病気を抱えながらも子規の情熱に動かされてこれらの人々が集まったのだろうなと感じ入りました。

文机と糸瓜棚

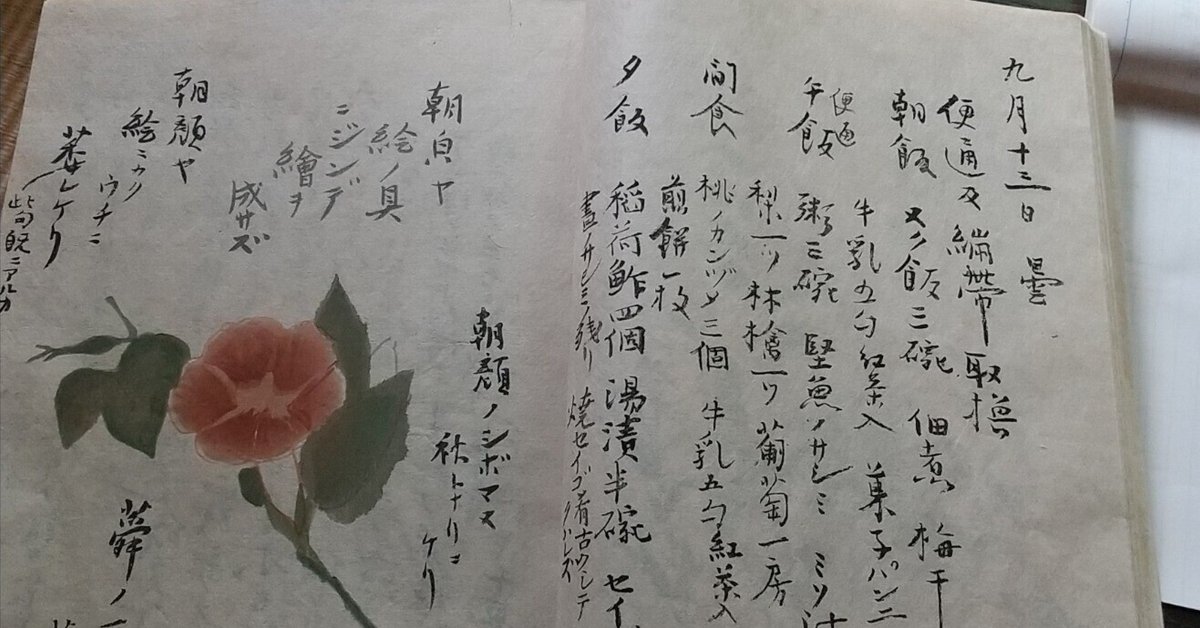

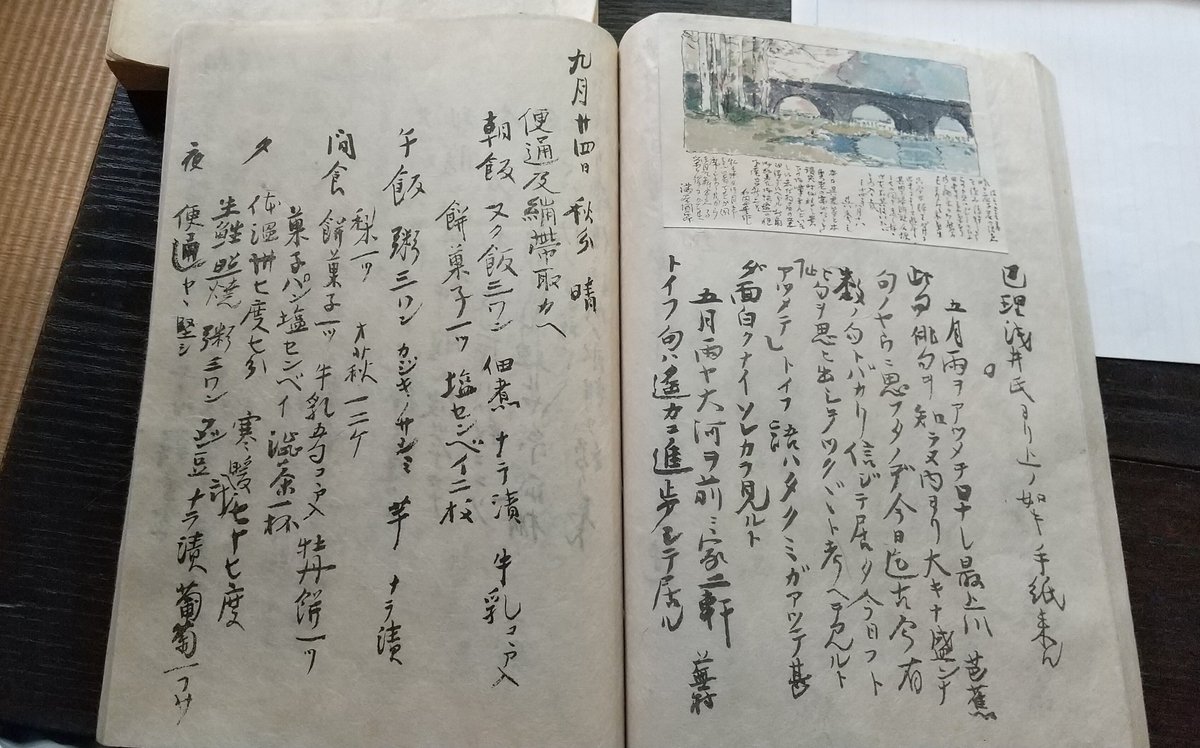

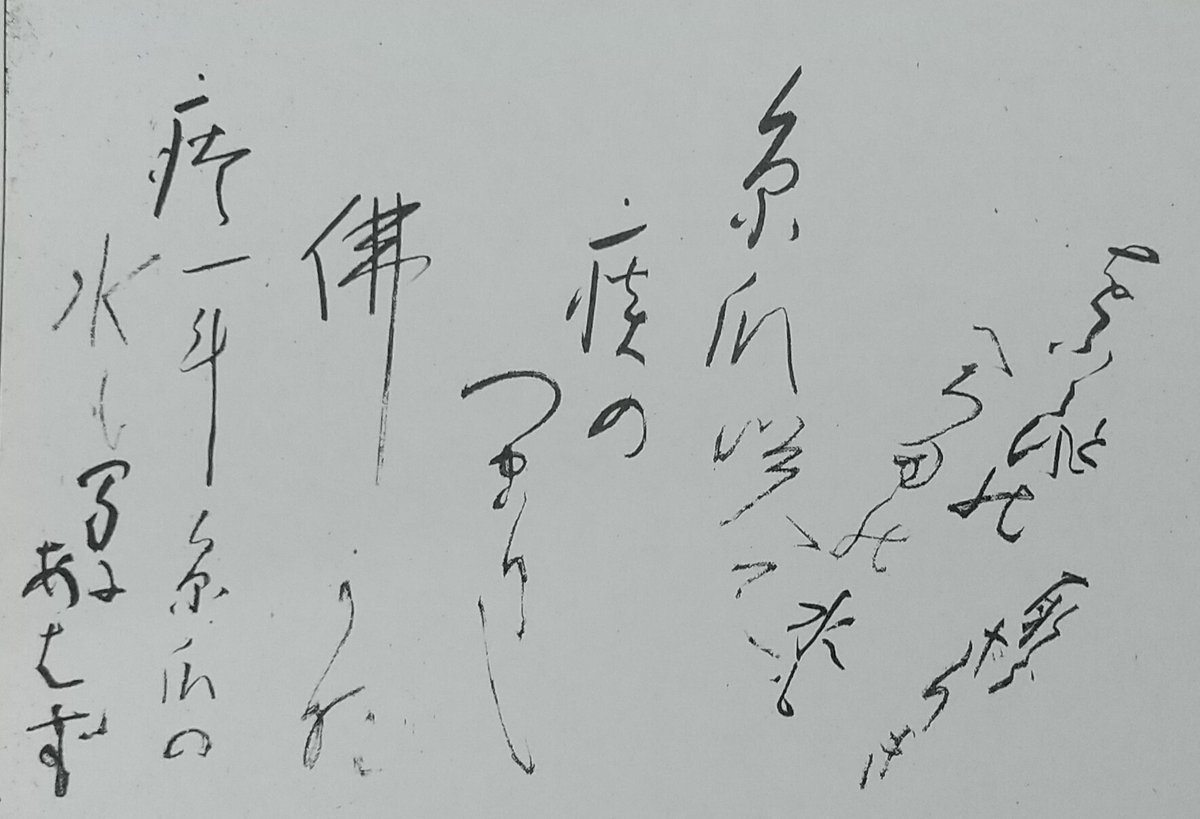

さまざまな資料を見学する中で 私が一番目についたのが 文机にあった「仰臥漫録」。

2冊にわたって和紙?に子規が書きつけた日記。水彩画や俳句を書き込み、墨の文字でぎっしりと埋め尽くされていました。

実物と間違えるほど忠実にコピー再現されていて驚きました。

トップの画像も「仰臥漫録」の画像です。

子規の三部作と言われるものは「墨汁一滴」「病狀六尺」そしてこの「仰臥漫録」です。

ちょっと感激しました。

文字が 読めたり読めなかったりしましたが、天気、包帯替え(カリエスによってお尻や背中に穴が開き膿が出ていた)、便通、来訪者などはもちろんですが、ちょっと笑えたのが 毎日の献立をきちんと書いていること。またそれが凄い!大食漢。よく食べている(^_^;)

これ きちんと読みたいと思い購入しました。

帰宅しながら大まかに読んでみました。

やはり よく食べている。そして 腹痛を越し

胃腸薬のんだりしている。病気になる前から大食いだったのでしょうか?

たとえば

明治卅四年 九月七日 忽雨 忽晴

今朝『週報』募集句の原稿を持たせ使を出し

ついでに宮本へ往きて腹の張りを散らす薬をもらい来らしむ

白い散薬をもらい来る

朝 繃帯かへ便通あること例の如し

(俳句3首 略)

夜 碧梧桐来る 蕪村句集講義読合のため

朝 粥三椀 佃煮 わろし こーこ少し(茄子と 瓜) 牛乳五勺 ココア入り 塩せんべい三枚

昼 かつをのさしみ 粥三椀 みそ汁 西瓜二切

梨一つ

間食 菓子パン十個ばかり 塩せんべい三枚

茶一杯

夕 栗飯三椀 さわら 焼 芋 煮

この夜はよく寝たる方なり

この日着物シャツ着かへ

といった具合。これを毎日綴っている。

佃煮 わろし は美味しくなかったことでしょう。不味いものは不味いと正直に書いています(^-^;

また、高浜虚子はじめ多くの来訪者が食べ物を携えて来ます。子規が喜ぶのは 食べ物と皆知ってのことでしょう。

食べることが生きるための一番価値あるものとでも言わんばかりの子規にとっての執念だったのでしょうか。

しかし、この「仰臥漫録」書き始めが

明治34年9/2。そして10/29まで。

2冊目は 明治35年3/10~3/12 6/20~7/29

と断片的です。

体調の変動があったのでしょう。

亡くなる1年前から書き始めており、何か感じ入るものがあっての日記を書く気持ちが生じたのだろうと思わずにいられません。

2冊目の後半は ほとんど俳句やちょっとした写生。思い出したことなど さまざまで

毎食の献立も次第に書かなくなってます。

日記には 子規の正直な気持ちが書かれているため、愚痴も多い。門人との口論や泣き言、妹律さんには 繃帯の取り替えや看病の仕方に不満と怒り。逆上と本人は書いてますが、時々発狂したこと、そして泣いて動悸や不眠。激痛による薬の服用、錐で刺して死にたいと思うことまで。

さまざまな情緒と体調の変化に自分でも押さえきれないものが込み上げて仕方なかったことが痛いほどくみ取れます。

母の八重さんは気丈だったのか、気丈にならざるをえなかったのでしょう。枕元で「仕方ない」などと呟いていることも書いています。

この「仰臥漫録」は誰にも見せないものとして考えていたようですが、虚子に見つかり

「ホトトギス」に掲載しようとします。子規は憤慨し虚子も反省しますが、子規が亡くなって明治38年の「ホトトギス」には掲載されます。

いくら 見せたくないといっても、市井の人でもあるまいし、世に出るでしょ!なんて私には思えます。がそれくらい 本音で書かざるを得なかった、まだやり残したことが山とある苛立ちに書くしか拠り所がなかったのだろうと子規の気持ちが次第にわかってきました。

そんな気持ちのこもった「仰臥漫録」をもう一度丁寧に読み直そうと思います。

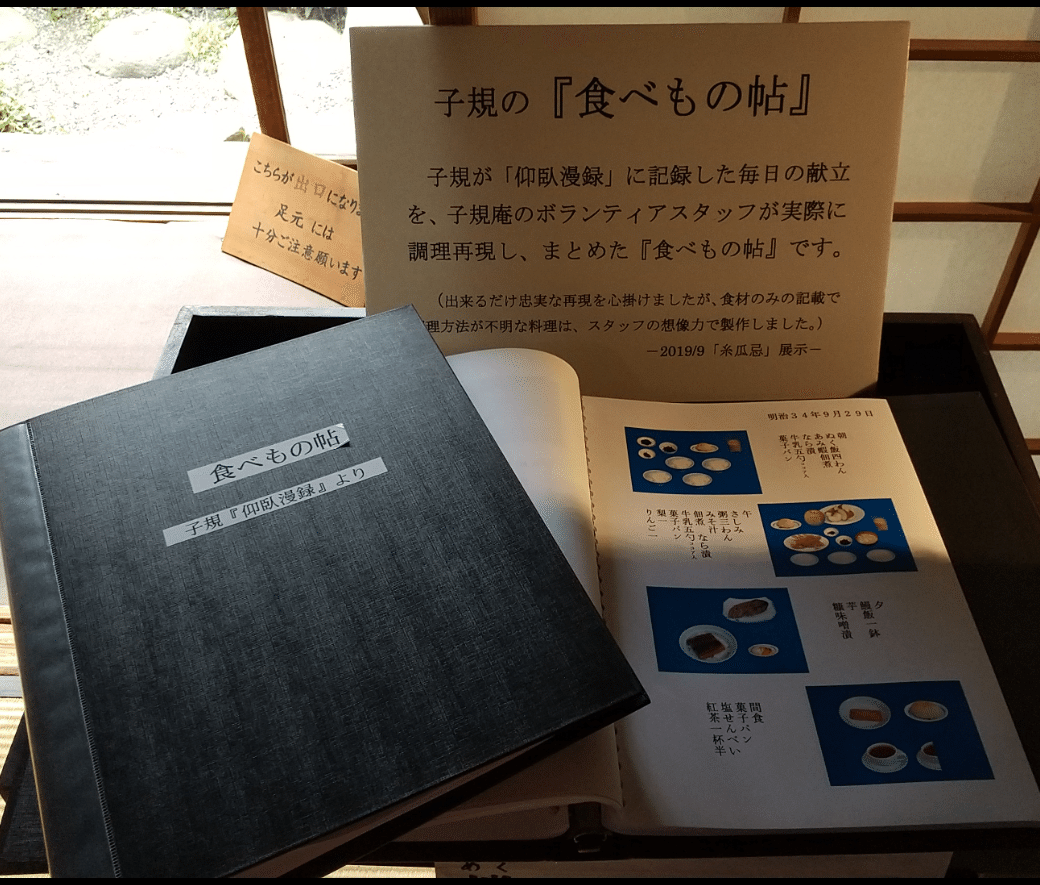

そうそう、子規が食べた朝昼夕間食など実際に調理して「食べもの帖」として作ってありました。これはボランティアの方々が作られたもの。

このミニチュアもボランティアさんがつくられたのでしょうか。すごいです。

この子規庵は とにかくボランティア活動で成り立っていました。塀の色塗りから、草刈りなどさまざま。一般財団法人 子規保存会として存在しています。

それから 子規が最後まで愛しく思った糸瓜。

ずっと前から存在していたのかと思いきや、明治34年6/12に植木屋さん二人で棚をつくってもらいさまざまな蔓ものが植えられています。「墨汁一滴より」

そのなかで糸瓜がお気に入りだったようです。

この子規庵でさまざまな人が来訪し子規と語り学び、子規も精一杯の力を傾け文学会に貢献し、精一杯生きた証を残したことに本当に感動します。

寒川鼠骨は子規の死後も子規の遺品を残すことに貢献し敷地に蔵を建てています。

そこにも子規の命の遺品が展示されていました。 ぜひ子規の命がけの破片を見に訪れてはいかがでしょうか。

裏庭に「正岡子規絶筆三句碑文」がありました。最後にこれを載せ子規を偲びたいと思います。

#正岡子規 #子規庵 #根岸 #寒川鼠骨

#糸瓜忌 #仰臥漫録 #エッセイ