プログラミングの基本をがんばった

プログラミング教育に対して知識がなく困っていました。今年度の大学院で「授業におけるICT活用」という授業を受けています。

基本的なICTスキルの学習から教えていただけるのでとても勉強になっていいます。今回は「ビスケットを使った教材を考えましょう。」ということで取り組みました。

すでに現場経験の豊富な先生方や子どもたちにとっては簡単すぎる操作なんだけど、僕にとってはいい勉強になりました。

なんか苦手意識あると触らないんですよね。これを僕は変えたいので頑張りたいと思います。

とりあえずビスケットで簡単なプログラミングを作って遊びました。

プログラミング教育とは

そもそも「プログラミング」について分かっていませんでした。

プログラム+ing

Proとは「前へ、前もって」+gramとは「書く」

つまり、「前もって何かを書くこと」というのがプログラミングのようです。

身の回りのプログラミング

身の回りにプログラミングはたくさんあるようです。例えば、「自動ドア」です。

自動ドアのプログラミング

①人がいるかいないか判断する

②ドアを開けるか閉めるか判断する

③ドアを開ける開けたまま閉める閉めたまま

という分かりにくい記述になりましたが、事前にプログラミングされているのです。

他にも、自動販売機もプログラミングなのです。そう思うと日常には結構たくさんのプログラミングあるんですね。全く意識をしていませんでした。

プログラミングを学ぶということ

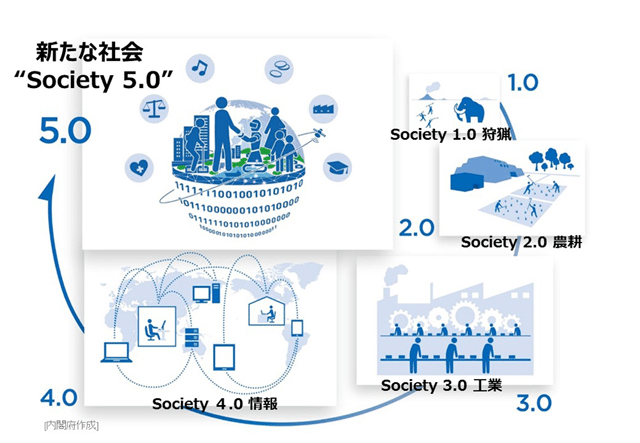

そもそも何のためにプログラミングを学ぶのでしょうか。僕自身はプログラミングなんて学ばなくても日常生活で困る気配を感じていませんでした。「Society5.0」の社会が来るって話はよく聞くのですが、それってなんなんですかね。AIにより必要な情報が必要な時に提供されるようになるようです。

未来はこれまで以上に情報技術が社会の中に入りこむことが予想されるので、人が作ったプログラム利用だけでなく自分もプログラムを作ってよりよい生活にすることが求められるようです。

あらゆるものにコンピュータが組み込まれることは予想できると思います。プログラミングを学ぶと情報技術を使って社会をよりよいものに変える力がつくということなのです。

問題解決できる意識を持ち、場面が判断でき、方法が理解できることによって情報を適切に扱い,直⾯する問題を効果的に解決 できる資質・能⼒を育成しよう!という話みたいです。

プログラミングは手段であって目的ではないのですね。年間に絶対やらないといけないからするというのは違うのです。

プログラミング的思考

コンピュータやプログラミングが将来必要なことは分かりました。では、小学生に何を教えたら良いのでしょうか。

まず、子ども達には「コンピュータはプログラミングで動いているんだよ」という認識をさせたいと思います。

プログラミング的思考とは

「⾃分が意図する⼀連の活動を実現する ために,どのような動きの組み合わせが必要であり,⼀つ⼀つの動き に対応した記号を,どのように組み合わせたらいいのか,記号の組み 合わせをどのように改善していけば,より意図した活動に近づくの か,といったことを論理的に考えていく⼒」(文科省)

低中高の発達段階において、①気付く②作成③活用が定められています。プログラミング的思考に繋げるために小学生にプログラミングを体験させ授業に取り入れたいと思います。

おわりに

僕自身がプログラミングに対してまた、プログラミング教育に対して意識を持って取り組んでいきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。