チコちゃんにも直伝! 猫舌解消トレーニング:「アールタベール法」と「歯ブラシ法」

▼トリセツ

こんにちは。こちらは猫舌解消トレーニング室です!この短いブログを読むと、猫舌でなくなる方法が簡単にわかりますよ (^^)

まず最初にお断りしておきますが、猫舌は病気ではありません。ですから無理に「治す」必要はありません。他の人にも無理強いしないでください。

また本文中に注意書きをしてありますが、生兵法はけがのもと。やけどをしないよう、ここに書かれていることを守ってくださいね。ぜひ、温度計を仕入れてください!

▼イマジネーション

食べ物はその人の好きなように食べるのが一番です!

でもひょっとしたら、みんなと一緒のタイミングで熱々のものも食べられると楽しいかも。また、冷感や温感は、味のバリエーションを楽しむための、古来からの知恵でもあります。

たとえば、レストランでは、カリッとした食感や、風味、香りなど、最高のタイミングになるように料理人さんが腕を振るってくれます。それをそのまま受け止められたら、うれしいですよね。

そして実は、猫舌は遺伝ではないのです。小さいときに熱いものを食べない習慣や環境(例えばご両親が猫舌)で育つと、そもそもトレーニングの機会がないので、方法を会得できなかったのです。

ですから、このブログで「どうして熱く感じるのか」と言う理由を知り、ここで紹介する効果的なトレーニング方法を行うと、あまり努力せずとも、いろんな温度のものを食べられるようになります。

あなたの舌のレパートリーを増やすつもりで、ご興味ある方は試してみてください!

▼とくに熱く感じるのは「舌先」

皆さん、この図は、どこの場所が熱く感じるかを色で示したものです。「舌先」が特に熱く感じると言うことがわかりますね。

グラフにしてみるとこのようです。舌先は一番、温度に敏感です。

このことから分かるように、舌の先っぽで食べ物に触れると、それほど熱くなくてもかなり熱く感じ、食べれない、と言うことが起こり得るわけです。

まずこの点について知っておくと良いと思います。

▼猫舌の人とそうでない人の舌の運動

では次に、猫舌の人とそうでない人の違いを、MRIと言う装置を用いてみてましょう。

ではまず最初に猫舌の方です。

よく見ていただくと、猫舌の方は、前のほうに舌を伸ばしていますね(舌先の前方運動)。

そうすると、熱いものに敏感な舌先が触れてしまうので「アチっ」となって、「食べることができない」と感じるわけです。

ところが、猫舌でない人は違うのです。

[猫舌でない方]

なんと、熱いものを食べるときには、舌先を後方に動かすんです。びっくりですね!

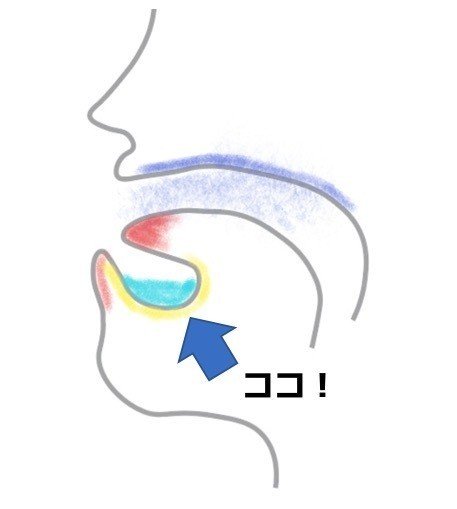

これを図で説明しましょう。

猫舌でない人は、右図のように、舌の下のスペース*に少量の熱いものを流し込むのです。

そうすると、この部分はそれほど敏感ではありませんので、少し熱いものでも飲めると言うわけなんです。また左右にすぐ液体が広がりますから、熱かったものもすぐ冷めます。

*舌の下のスペース=口腔底(こうくうてい)といいます。

________________________________________________________________________________

< 痛くない乳がん検診>

インスタ・プレゼントキャンペーン 10/25(日)まで

_________________________________________________________________________________

▼1200円の温度計を用意しよう

といっても、猫舌でない人がいきなり熱いものを食べたり飲んだりしようとすると、必ず失敗します。

どうしてかと言うと、そもそも、「このくらいの(熱さの)ものは食べることができる」と言う目安がわからないからです。

今まで経験してないのですから、わからないのも無理はありません。ですから、無謀な挑戦はいけません。

そこでオススメなのが、1200円位でインターネットですぐに買える、料理用の温度計です。

この温度計を使って、60度のお湯から試してみるとうまくいきます。

これまでの経験では、60度のお湯であれば、猫舌の人でもまず大丈夫です。もちろん、舌先で触れるのではなくて、歯の後ろ、口腔底に流すんですよ。

大丈夫・・・でしたね?

それが確認できたら、舌の先っぽをこんどは60度のお湯につけてみてください。さきほどの印象と違って、熱く感じることを経験していただきます。

そうすると、「あー、今までは熱いと思っていたけれども大丈夫なんだ。温度を覚えながら、正しい場所(口腔底=こうくうてい)に入れられるよう、だんだんと練習すればいいんだな」と言うことがわかるんです。

▼おもしろトレーニング法 ー 「アールタベール法」と「歯ブラシ法」

トレーニング法、2つあります。

ひとつは、「アールタベール」法と読んでいるのですが、「アール」の巻き舌発音をしながら食べる(飲む)のですね。そうすると、舌先が後方へ運動するので、それで先っぽで迎えに行かないようにできるんです。

もうひとつの「歯ブラシ法」は、こんどは、飲み物が入ってくることを意識していただく方法です。歯の裏側にブラシを入れてみましょう。そこが飲み物が入るべき場所です。

そうすると、自然に舌が後ろの方に移動しますね。このようにすることで、舌の運動を練習することができるんです。

猫舌でない人はこれが全く自然にできているのですが、猫舌の人は慣れていませんので、ときどき繰り返すことでだんだんとできるようになります。

▼どこが「やけど」しやすいか

もう一つ、先程の図を使って、どこがやけどしやすいかを考えてみましょう。

皆さんは、熱いものを食べたり飲んだりしたときに、上あご(硬い口蓋=こうこうがい)の粘膜が剥がれてしまった経験はありませんか。

そうなんです。そこの部分は一番熱さに鈍感なところなんですね。このため、熱いものが触れてもわかりにくく、それでやけどに至ってしまうことが多いわけです。

▼まとめ

舌の先は熱さに敏感すぎるので、舌の先をつけてしまうと(本来は飲めるであろう、食べられるでだろう)少し熱いものが食べれないと言うことになります。

逆に、上あご(硬口蓋)は熱さに鈍感過ぎるので、「大丈夫」と思っているうちに実は熱すぎていて、火傷するかもしれません。

その間の部分、たとえば先ほど出てきた舌の下(口腔底)等を使うと、ほどよくわかると言うわけなんですね。

このような知識を持って、少し試してみてください。

私の知人では、このような説明や、動画によって、「みんなと一緒のアツアツタイミング」で食べられるようになった方がいらっしゃいます。

小籠包にも挑戦したそうで、美味しかったとのこと。うんうん、わかるそれ。

もちろん無理は禁物。熱いものや辛いものばかり食べると身体が不調をきたしたりしますから、ほどほどにいきましょうね。

◆◆こんな記事もいかが◆◆

(ぜひフォローお願いします)

いいなと思ったら応援しよう!