おうちで観よう「古典×現代2020」

外出自粛が続き今日もおうちで過ごしている皆さん、そろそろ美術館行きたい欲が爆発しそうですよね?

タラ夫は爆発しました。

美術館にいきたーーーい🧎🧎🧎

— タラ夫 (@2017babel) April 15, 2020

・・・とはいえやっぱり外に出るわけにはいかないし、ましてや美術館博物館は臨時休館中。「今週末もおうちでネ○フリか・・・」

そんな展覧会に飢えた皆さんに、タラ夫が訪れたものの投稿できずにいた「古典×現代2020」展の様子をちょびっとご紹介します。

本物の作品を観ることには敵いませんが、家から出られない週末、タラ夫と一緒におうちで”美術鑑賞”してみませんか?

「古典×現代2020-時空を超える日本のアート」

六本木の国立新美術館で3月11日から開幕予定だった企画展「古典×現代2020-時空を超える日本のアート」。本展もほかの多くの展覧会同様、新型コロナウイルスの影響で開幕が延期となり、いまも開幕のめどが立っていません(4月18日現在)。

そんななか、展示室内の情報解禁が発表されたため、プレス内覧会にこっそり参加していたタラ夫の写真とともに、本展の展示の様子をご紹介したいと思います。

(※4月18日現在、国立新美術館は臨時休館中です。開幕日などの最新の情報は展覧会HPからご確認ください。)

タイトルのとおり、本展は現代美術と江戸時代以前の古典美術を組み合わせ、日本のアートの魅力を再発見するもの。全8組の作家・テーマによる「時空を超えたアートの対話」が楽しめるのだとか。

いったいどんな組み合わせで、どんな作品が待っているのでしょうか。

さっそく展示室を覗いてみましょう。

仙厓×菅木志雄

最初にお目見えするのは江戸時代の禅僧・仙厓(せんがい)と、1960年代に興った美術運動「もの派」の第一人者、菅木志雄(すが・きしお)さんの作品。

一方は紙本墨画、かたやもう一方は石(というか岩)のインスタレーション。作品のスケールはもちろん、異素材の組み合わせに早くもドキっ。

でも2つの作品には不思議と違和感はなく、調和すら感じられます。

仙厓の《円相図》とそれに応答する形で菅さんが再制作した《支空》(1985年)。画像手前の大きな四角い作品、《縁空》(2020年)は中にも入れるのだとか。

(仙厓義梵《円相図》、江戸時代・19世紀、福岡市美術館(石村コレクション))

仙厓といえば《○△□(まるさんかくしかく)》という作品も有名ですが、菅さんの作品をこうしてみると… あっ!○△□!

皆さんは気付きましたか?

ちなみに二人に共通する「空」というキーワードについて、展示室にはこんな説明がありました。

インド仏教に由来する「空」の思想は、この世のすべての存在を否定するだけでなく、否定した先に見えてくる、あらゆるものが依って立つ「縁起」の世界を肯定している。禅における円相は、悟りの境地を表すが、その円相を食べて消そうという仙厓義梵(1750~1837年)の諧謔には、絶対的存在や自らへの執着を捨てて新たな世界を志向する「空」の思想が息づいている。

菅木志雄(1944年~)もまた、「空」に共鳴してきた。虚構としてのイメージを斥け、ものそれ自体のリアリティーを探究した菅は、ものともの、ものと人との連関や相互作用を考察した。そして、石や木、アルミ、ワイヤーなど、身近な素材にできるだけ手を加えず空間に置くことで、ものと人の在り様に新たな存在の場を与え、空間を活性化してきたのだ。

花鳥画×川内倫子

続く部屋は、江戸時代に盛んに描かれた花鳥画と写真家・川内倫子(かわうち・りんこ)さんの組み合わせ。

表現媒体は日本画/写真とまったく異なりますが、身近な日常で生を謳歌する草花や動物のすがたを切り取っている点はとても似通っています。

そしてまた、いのちある不断の生を切り取り支持体に焼き付けるさまは、その行為によってかえって生のはかなさや無常さが強調されているかのよう。

(「花鳥画×川内倫子」の展示風景 撮影:上野則宏 )

伊藤若冲をはじめ、市川其融、南蘋派の絵師らによる花鳥画と、それらを取り囲むように展示された川内さんの写真たち・・・この空間に身を置くと、どの作品も生への優しい祝福に満ちあふれていることが伝わってきます。

あぁ、タラに生まれてよかった!

円空×棚田康司

続いては江戸時代の僧・円空と、彫刻家・棚田康司(たなだ・こうじ)さんのお部屋。ともに一木造り(いちぼくづくり=一本の木材から像を丸彫りする技法)で表現される二人の作品は、その原型である樹木=自然との関わりを強く感じさせます。

諸国を巡りながら約12万体の仏像を彫ったといわれる円空。その仏像はどれも表情が穏やかで、観ていると木に包まれるような不思議な空気をまとっています。

いっぽう、棚田さんが彫り出す少年少女の像は、期待と不安が入り交じった多感な時期の心情が見事に表現されていて、一木造りの存在感と相まって独特の緊張感を放っています。

円空と棚田さんの作品がまるで林の木々のように広がる展示室で、二人の作品が共鳴して一つの生命を生み出しているような、そんな力にあふれた空間です。

刀剣×鴻池朋子

続いての部屋に入ると、真っ先に目に飛び込むのは牛革を縫い合わせて作られた鴻池朋子(こうのいけ・ともこ)さんの巨大な作品《皮緞帳》(2015年)。ハの字に構成された作品を切り裂くように、真ん中には人の頭をかたどった振り子が揺れています。

そんな鴻池さんの作品の下に広がるのは平安~江戸時代の刀剣の数々。古くは道具や武器として使われた刀剣は、時代とともに権威の象徴や信仰、鑑賞の対象として神聖性を増してきました。

二つに分割された鴻池さんの《皮緞帳》は、肉を断ち皮を剝ぐ刀剣本来の姿への問いかけでしょうか。

展示ケースでぎらりと光る刀剣と、複雑で有機的な表情をみせる牛革の緞帳・・・あたかも互いにはじめから出会うことを知っていたかのような、熱く静かな時間が流れます。

仏像×田根剛

さて、展示はまだまだ続きます。続いての部屋は「仏像×田根剛」。

滋賀県の古刹・西明寺の本尊である薬師如来を脇で支える2体の仏像《日光菩薩立像》《月光菩薩立像》を用い、建築家・田根剛(たね・つよし)さんが「光」と「祈り」をテーマにインスタレーションを展開します。

(「仏像×田根剛」の展示風景 撮影:上野則宏 )

暗闇の空間に、お経とともにゆっくり照らし出される2体の菩薩像は、タラ夫の撮影も忘れ思わず息をのむほどの美しさ・・・(すみません)

これまでの展示室でもっとも簡素なしつらえながら、光による効果が最大限発揮され、もっとも没入感のある空間に仕上がっています。

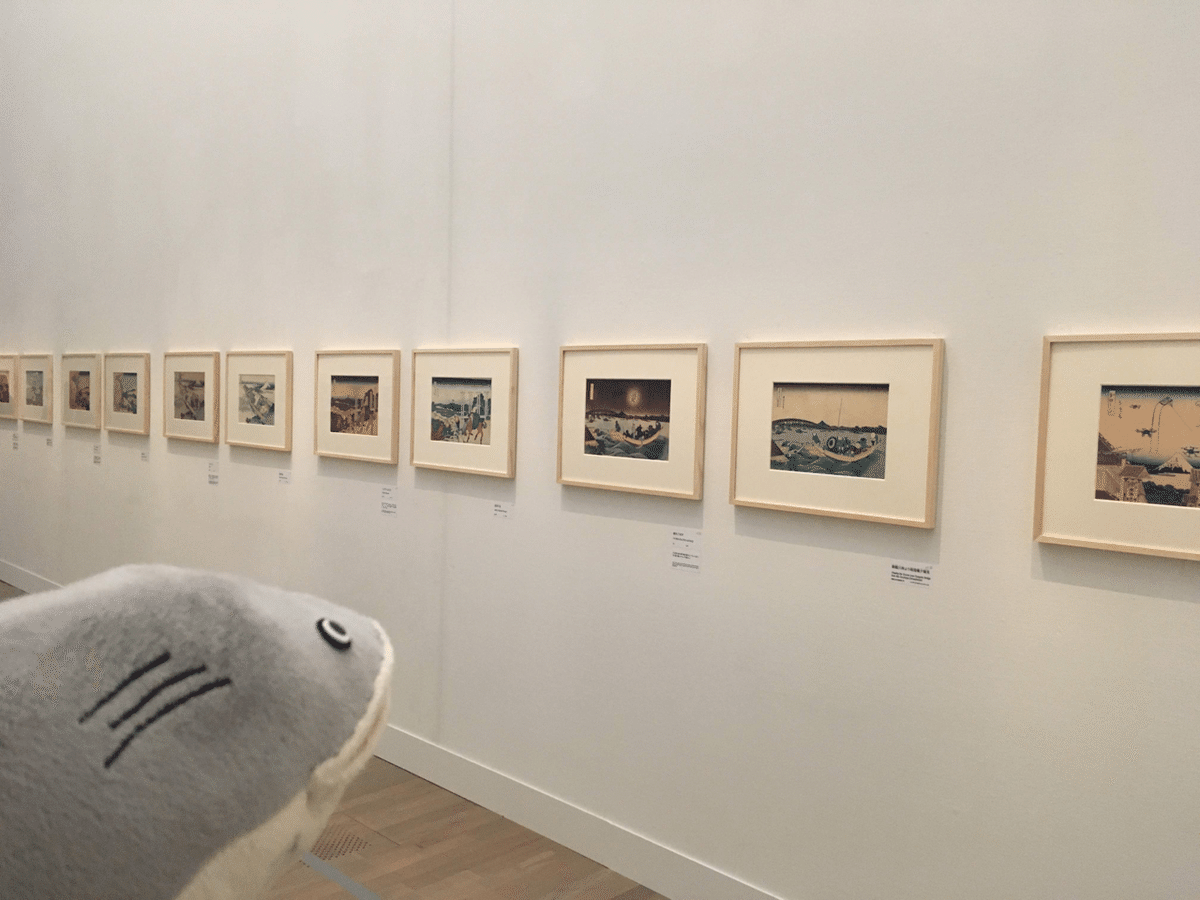

北斎×しりあがり寿

さて次の部屋を覗いてみましょう。

ここは心なしか鑑賞者の表情がほかの展示室と比べて和やかです。

そう、ここは葛飾北斎と、《真夜中の弥次さん喜多さん》《地球防衛家のヒトビト》などのギャグ漫画でおなじみの漫画家・しりあがり寿さんのお部屋。

世界的に知られる北斎の浮世絵シリーズ《富嶽三十六景》と、それを元に風刺やユーモアを織り込んだしりあがりさんの《ちょっと可笑しなほぼ三十六景》が対になって並びます。

(左:葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》 江戸時代・19世紀 大判錦絵 25.2×38.5cm 和泉市久保惣記念美術館、右:しりあがり寿《ちょっと可笑しなほぼ三十六景 太陽から見た地球》 2017年 和紙にインクジェットプリント 32.0×47.0cm 作家蔵)

「北斎漫画」でも知られるように、北斎は人のしぐさや表情を丹念に観察し、ユーモアたっぷりにデフォルメさせる天才。こうして比べてみると、しりあがりさんの作品にも、江戸時代から続く、たくましく「ちょっと可笑しな」大衆文化の系譜を感じることができるでしょう。

(しりあがり寿「―葛飾北斎―天地創造from四畳半」2020年 作家蔵 撮影:上野則宏 )

またこの展示室の最後には高さ8mの壁面いっぱいに投影されたしりあがりさんの新作アニメーションも展示されています。四畳半から生まれる北斎オマージュの物語は必見です!(開幕が待ち遠しい~!)

乾山×皆川明

さてさてお次は・・・

あ!皆川さん!

東京都現代美術館で今日から開幕の「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」に行ってきたよ🐟

— タラ夫 (@2017babel) November 16, 2019

95年にデザイナー皆川明さんによって設立された同ブランドの、四半世紀にわたる歩みを辿る展覧会。入口はミナの生地で作られたクッションたちがお出迎え。タラ夫もこの映え具合!

さっそく中をみてみましよう👀 pic.twitter.com/Ew0EQ0jaEs

東京都現代美術館でこの2月まで個展を開催されていた皆川明(みながわ・あきら)さん。ここでは江戸の琳派を彩った陶工・尾形乾山(おがた・けんざん)との組み合わせで展示されています。

京都の鳴滝に窯を開いた乾山は、花弁をそのままうつわの形にするなど、斬新なアイデアの陶器を提案し続けました。さらに実兄の絵師・尾形光琳による琳派の華やかな意匠を取り入れるなど、陶器を芸術に昇華させたことでも知られます。

(尾形乾山《銹絵百合形向付》、江戸時代・18世紀、MIHO MUSEUM 撮影:越田悟全)

いっぽう皆川さんは、「特別な日常服」をテーマに「ミナ ペルホネン」を主宰する現代を代表するデザイナー。服に限らず食器や家具、果ては宿(ホスピタリティ)にいたるまで、良質なデザインを身近な生活に取り入れるライフスタイルを提案し続けています。

(minä perhonen《ring flower》、2005-06年 秋冬コレクション)

自然のモチーフに着想を得た両者のデザインは、陶器/テキスタイルと手法は異なるものの、それぞれの表現が展示室で融合し、まったく新しい表情を生み出しています。

蕭白×横尾忠則

いよいよ8組目、さいごの部屋にやってきました。

ここでは江戸時代、京で活躍した絵師・曾我蕭白(そが・しょうはく)と、その蕭白に多大な影響を受けたと語る現代美術家・横尾忠則(よこお・ただのり)さんの作品がお目見え。

「奇想の画家」とも名高い蕭白は、山水や花鳥、故事など伝統的な題材にデフォルメを加え、細密な着色画から粗放な水墨画まで、卓越した技を駆使した奇怪な画風で人気を博した絵師。

いっぽうグラフィックデザイナーとしてキャリアをスタートさせ、常にアヴァンギャルドな表現で一世を風靡する横尾さんは、本展のために蕭白オマージュの作品《寒山拾得2020》(2019年)を描き下ろしました。

インスタレーション型の空間が多い本展で、このさいごの部屋だけは平面作品のみで構成されていますが、2人の作品がもつ圧倒的なパワーは他の展示室にひけをとらない見応えです。

(「蕭白×横尾忠則」の展示風景 撮影:上野則宏)

蕭白&横尾パワーに圧され、くらくらしながら出口へ・・・

あー、楽しかった!

おわりに

普段わたしたちの身の回りにあふれるアートやデザイン、建築、イラストといったあらゆる表現は、実は何百年も昔に先人たちが築いてきたものの延長線上にあるのかもしれません。

故きをたずね、新しきを知る。

本展のコピーでもあるこのことばの意味が、ようやく少しわかったような気がしました。

計200点にも及ぶ作品は、それぞれがすばらしい作品であることはもちろん、8組の絶妙な組み合わせによってその個性がよりいっそう引き立てられています。

8組の展示空間は一つ一つが独立した展覧会として観ることもでき、たっぷり、ゆっくり時間をかけて考え、味わうのにぴったりな展覧会でした。

気軽な外出もままならない昨今、こうして芸術作品に触れる悦びを味わえる日が、近い将来また訪れることを願ってやみません。

一刻も早い収束を願いつつ、タラ夫を通して皆さんもおうちで”美術鑑賞”した気分に少しでもなれたら、タラ夫にとってこの上ない幸せです。