設備審査者による本気の設備設計一級建築士「法適合確認」対策

この記事は仕事で確認申請等の設備審査を行っている私が、その経験を活かして設備設計一級建築士修了考査のうち「法適合確認」の対策に本気で取り組んだ内容をまとめたものです。

私が調べた限り設備設計一級建築士の対策サイトは非常に少なく、さらに有償での対策が基本となることから、このnoteで受験者の参考になる情報をできるだけ多く無償で提供したいと考えています。

【対象者】

以下のような方を対象としています。

・初めて設備設計一級建築士の講習を受ける方

・設備設計一級建築士の情報を収集したい方

・対策講座を比較検討したい方

・令和6年度の解答例を参考にしたい方

※本対策は「法適合確認」の修了考査を対象としていますので、「設計製図」の修了考査は別途対策してください。

1.資格の概要

【設備設計一級建築士とは】

設備設計一級建築士は平成18年に構造設計一級建築士とともに創設された資格で、建築設備に関する専門知識を有する者という位置付けです。

階数3以上かつ床面積の合計5,000㎡を超える建築物の設備設計については、設備設計一級建築士の関与が法で義務付けられています。

【講習概要】

◇受講資格

一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事すること。

なお、建築設備士の資格を有する者が、設備設計に関する業務を行っている場合、建築設備士の合格日以降の業務を算入可能。

◇受講区分及び受講料

(1)申込区分I (全科目受講)

66,000円

⇒新たに「法適合確認」及び「設計製図」を受講する区分

(2)申込区分Ⅱ (法適合確認のみ受講)

44,000円

⇒過去2年の受講で「設計製図」を合格して、「法適合確認」のみ受講する区分

(3)申込区分Ⅲ (設計製図のみ受講)

55,000円

⇒過去2年の受講で「法適合確認」を合格して、「設計製図」のみ受講する区分

(4)申込区分Ⅳ (建築設備士資格者)

44,000円

⇒建築設備士の資格を有することで「設計製図」の免除を受け、「法適合確認」のみ受講する区分

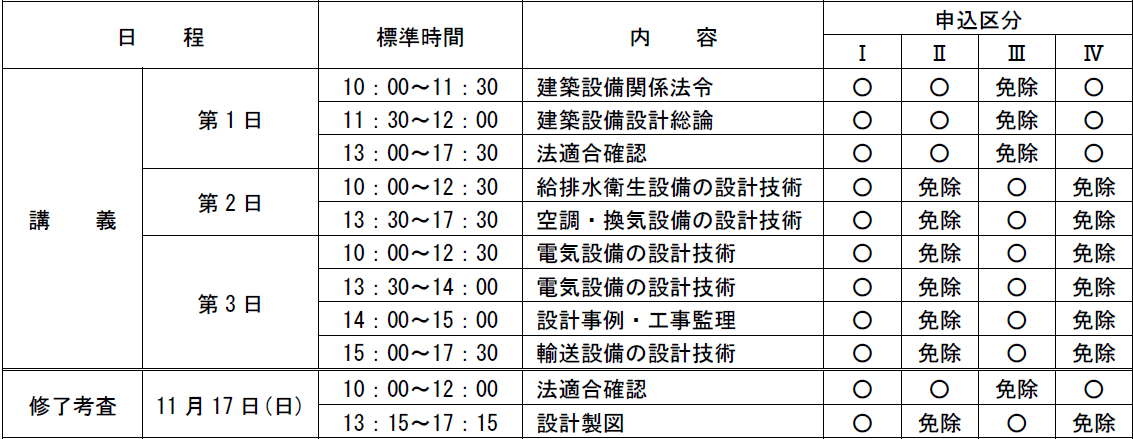

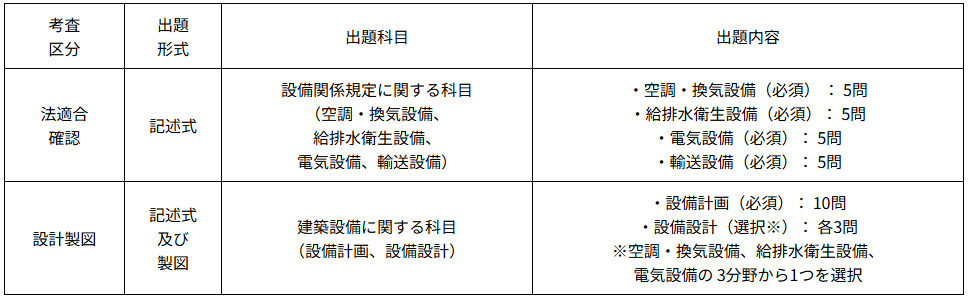

◇講習及び修了考査の内容

講習の内容は表1、講習の修了考査の出題内容は表2のとおり。

申込区分Ⅳの場合は、講義として「建築設備関係法令」、「建築設備設計総論」及び「法適合確認」の講義を受けて「法適合確認」の修了考査を受験することとなります。

◇講習の日程(令和6年度の場合)

①受講申込期間

オンライン申込:令和 6 年 6 月 10 日(月)

午前 10 時~6 月 28 日(金)午後 4 時

②講習会日時(大阪府の場合)

・会場受講:令和6年10月9日(水)~10月11日(金)

・オンライン受講:令和6年9月24日(火)~10月15日(火)

③修了考査日時(全国共通)

令和6年11月17日(日)

④修了発表日

令和7年1月31日(金)

※講習会の詳細は建築技術教育普及センターのホームページをご確認ください。

2.参考図書等

◇国土交通大臣登録設備設計一級建築士講習テキスト(建築技術教育普及センター)

⇒受講申込をするともらえる講習用テキスト

修了考査への持込みも可能なためフル活用すべきテキスト

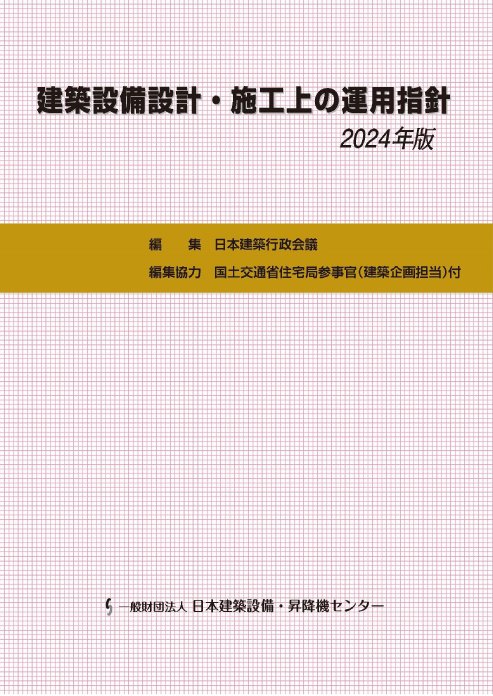

◇建築設備設計・施工上の運用指針

(日本建築設備・昇降機センター)

⇒建築設備に関する技術基準の運用指針

試験においてもこの本の内容が出題されることがあるため、目を通しておくべき参考図書

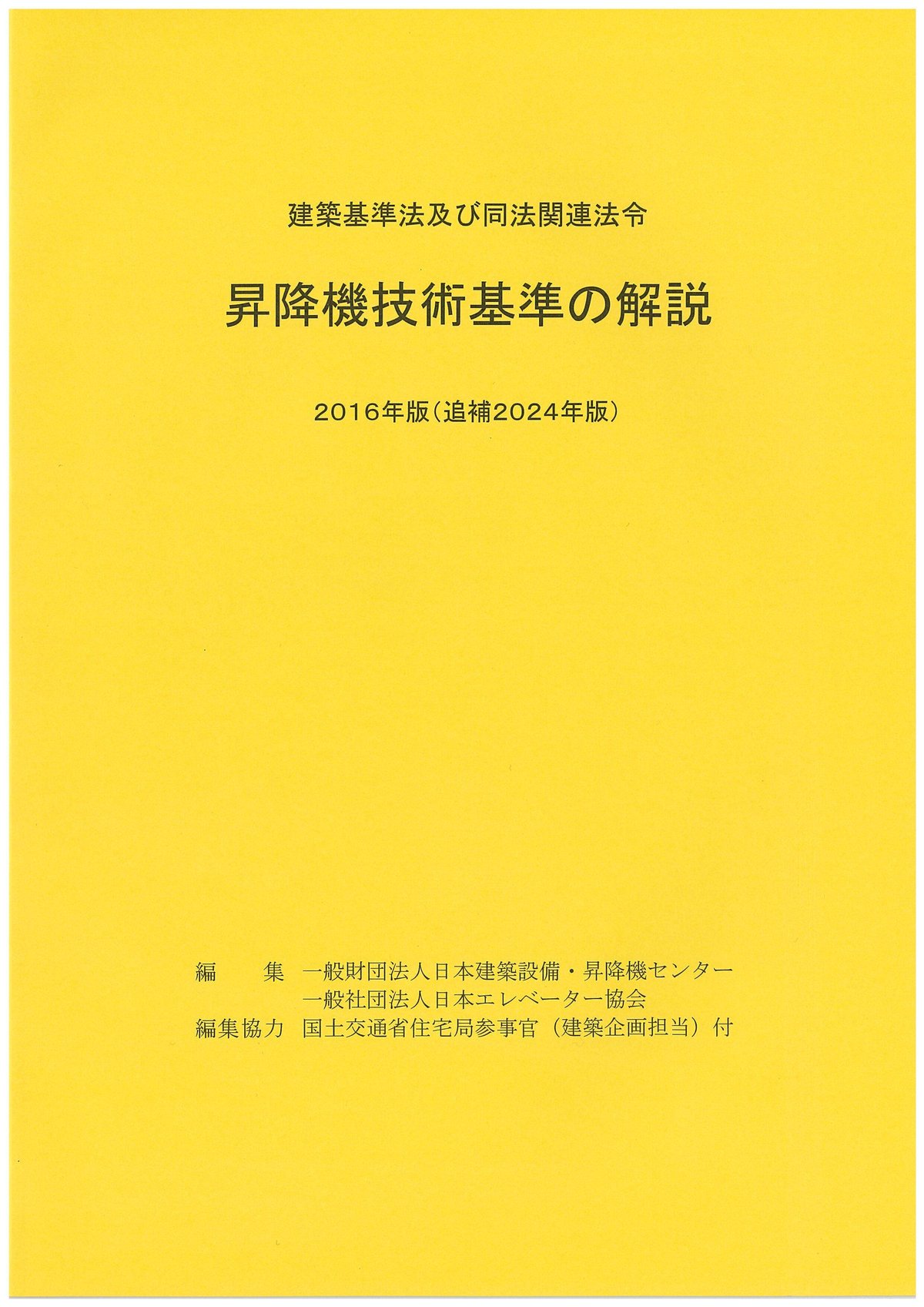

◇昇降機技術基準の解説

(日本建築設備・昇降機センター)

⇒昇降機に関する技術基準の解説書

テキストだけでは分かりにくい技術基準を読み解くためには手元にあった方が良い参考図書

3.対策講座の情報

私が受験前に調べた対策講座の情報と使用した資料の所感を別のnoteにまとめています。

良ければリンクから確認してください。

4.参考スケジュール

私の受験までのスケジュールを表3と表4にまとめました。

8月

・過去のテキストを事前に入手して読み込み

・対策講座の資料を基に過去問10年分の解答作り込み

9月

・対策講座の資料を基に過去問10年分の解答作り込み

・9月9日に受講票のダウンロード通知メール着

・9月19日に令和6年度のテキスト到着

・9月26日からオンライン講習を受講

・テキストの付箋貼りと解答例を書き込み

10月

・テキストに解答例を書き込み

・過去問、問題集及び実力確認テストで時間内に問題を解く練習

11月

・過去問、問題集及び実力確認テストで時間内に問題を解く練習

11月17日

・修了考査当日はテキストの流し読み

5.修了考査の基本の対策

私が行った主な対策は下記のとおり。

①テキストを読む

修了考査の問題は大半がテキストに記載されている内容から出題される傾向にあるため、内容の把握とテキストの早引きは非常に有効。

私はテキストの構成を一番初めに確認してから、過去問の作成やテキストへの解答例の書き写しを行いました。

なお、総合資格のテキストが手元にあると、関係する部分を見比べながら学習を進めることで内容の理解が深まるので、より効果的だと思います。

②過去問の答えを作成して覚える

「法適合確認」の修了考査は記述式のため、内容を覚えるために、対策講座等の解答例を参考に自分なりの解答例を作成しました。

解答例を作成する時に内容をテキストや参考図書を用いて確認することで、その内容をより深く理解することができます。

私は令和5年度から平成25年度までの11年分の過去問の解答例を作成しました。

また、試験後に令和6年度の再現回答を精査して解答例を作成しました。

参考で令和6年度の解答例を載せておきますので、解答内容についてもしお気づきの点があればコメントで教えてください。

内容を確認して随時更新していきます。

・令和6年度の全ての解答例はこちら

・解説付きの解答例はこちら

③過去問をできるだけ解く

試験問題の傾向として新規問題は少なく、過去問の流用やアレンジが多いため、過去問をできるだけ多く解くことも対策として有効です。

令和6年度の修了考査についても同様の傾向が続いており、表5の傾向をみると令和5年から平成26年の10年間の過去問対策を行うことで20問中13問が解答可能でした。

過去問を解く時に意識した点は次のとおり。

本試験と同じ形式の解答用紙を使う。

⇒設備ごとの解く順番に注意が必要なため

1設備あたり30分以内で解く(試験時間120分を4つの設備で割ると30分)

⇒各設備に足切り点が存在するとの情報があるため1問5分目標で解く

⇒見直し時間を20分程度確保するため問題用紙に法適合確認した所が分かるように書き込む

⇒◯で囲う、不適合理由を書く等により確認した箇所を見直し時に参考にするため

初出の問題は一通りみて解けなければ後回しにする。

⇒1つの問題で時間をかけると時間が足りなくなるため

④マーキングの仕方

解答例の内容に関係するテキストの部分をマーキングすることで試験当日に持ち込むテキストを活用して解答を探しやすくなります。

私の場合は解答例に関係する部分を蛍光ペンでマーキング、講習で説明された部分を赤のフリクションペンでマーキングすることで、傾向を確認してました。

また、蛍光ペンは基本色を黄色、ただし書きや除く規定を青色でマーキングすることで建築士試験と同じように判断できるようにしました。

⑤付箋の作り方

耐久性の高いプラスチックタイプで、色が数種類入った付箋を100円均一で購入して使いました。

また、設備種別を引くための付箋をテキスト上部に、各設備を項目ごとに分けた付箋を側面に貼ることで、上部で設備を特定してから項目ごとの検索ができるように工夫していました。

各設備の項目は過去問の出題傾向を基に、

下記グループで作成しました。

空調・換気設備

→各種換気設備(無窓、特殊建築物、火気使用、シックハウス)、排煙設備、冷却塔等給排水衛生設備

→配管一般、区画処理、給水、給湯、排水通気、ガス等電気設備

→電気一般、非常用照明、予備電源、非常用照明回路、蓄電池容量、耐熱措置、避雷設備等輸送設備

→ロープ式EV、機械室レスEV、非常用EV、エスカレーター、段差解消機ほか特殊なEV等

6.修了考査の本気の対策

①解答例を利用したテキストの作り込み

テキストの持ち込みが可能で書き込み内容に対する事前確認もない修了考査の条件を最大限に生かしたのがこの対策です。

私は解答例を関係するテキストの内容付近に書き込み、それを利用して解答することで、解答時間の短縮に繋げました。

基本は青枠のように不適合箇所+解答例の形で書いて、解答例の数値は一般化していました。

さらに複数の類題がある場合は、緑枠のようにパターンを簡単に記入しておく程度に留めて読みやすさを優先しました。

②法適合確認ポイントの活用

法適合確認ポイントの活用は対策講座の解答例を持っている時に有効な対策となります。

対策講座の解答例には法適合確認のチェックポイントが載っていたりします。例えば、上記貯水タンクの図であれば、青で囲んだ

給水管の吐水口空間

水抜き管、オーバーフロー管の排水口空間

通気管等の末端の防虫網

点検関係(マンホール、周囲のスペース)

等の具体的なポイントが載っているので、それを整理してテキストに書き写しておきます。

そうすれば同じ図の問題が出た時にこのポイントをチェックリスト代わりにして、素早く法適合を確認していくことができます。

③解答作成時には複数の解答を見比べる

過去問の解答例を作成する時は複数の対策講座等の解答例を見比べて答えを確かめた方が正答率が上がります。

私は2つ以上の解答を見比べてからテキストや参考書で根拠を確かめた上で、自分の解答例を作成していました。

私が過去11年分の過去問の解答例を確認した所、どの対策講座の解答例も多少答えが間違っている箇所があったと記憶しています。

④参考書を使ってとことん調べる

これは基本に近い内容ですが、参考書を調べるのに時間がかかるので、本気の対策にしました。③と合わせて行うと効果的な内容です。

過去問の解答例の根拠を調べると、テキストに根拠が載っていないものが散見されます。

その時にはまず「建築設備設計施工上の運用指針」と「昇降機技術基準の解説」を調べました。

これらの参考書でほぼ根拠を調べられたのですが、具体的な取り扱いや根拠が載っていないものも稀にありました。

その時はインターネットで根拠を探すか、⑤の質問票を活用することで対応しました。

⑤質問票を活用

講習会やテキストの掲載内容で疑義のある場合、テキストと一緒に送られてくる質問票を活用して事務局に確認することができます。

私の場合は避雷設備の細かな基準の適用について、インターネットで調べても出てこなかったので質問票で確認しました。

メールで送ると約2日程度で担当の方から個別に返信があり、すぐに疑問を解消することができました。

⑥講習をオンラインにする

講習概要で書きましたが、修了考査の前にある講習会は会場受講とオンライン受講を選べるようになっています。

【参考】講習会日時(大阪府の場合)

・会場受講:令和6年10月9日(水)~10月11日(金)

・オンライン受講:令和6年9月24日(火)~10月15日(火)

一般的な講習では、会場受講は講師がリアルタイムに説明をして、オンライン受講は事前に撮った映像を流すイメージだと思います。

ところが、設備設計一級建築士の場合は会場受講でもオンライン受講と全く同じ映像を流しているらしいです。

そのため、単純に時間と自由度を比較するとオンライン受講の方がメリットが大きいと考え、私はオンライン受講を選択しました。

結果として約2週間程度早く講習を受講できて、試験対策を早めに進めることができたと思います。

※ここからは対策講座等の資料に関するものなので番外編としています。

(番外編1)総合資格の問題集を活用して法不適合を発見する力を養う

これは総合資格の問題集を持っている方にはおススメの内容です。

問題集は設備ごとに問題が整理されているため、1つの設備に対して連続で法不適合部分を探すトレーニングを行うのに最適です。

私はこの問題集を使って、過去問を解く対策とは別に法不適合部分だけを探して答えに書く練習をしました。(時短のため解答は書かない)

そのおかげで修了考査では法不適合部分を探す時間をかなり短縮することができたと思います。

(番外編2)実力確認テストの問題採用率

こちらは総合資格から入手できる実力確認テストを確認して気づいた話です。

実力確認テストは修了考査の簡易版のような構成となっており、隙間時間に問題を解くことができるものです。

試験後に問題の出題傾向を調べたところ、今年の修了考査では数年前の実力確認テストからほぼ同じ内容の類題が4問出題されていました。

しかも、過去問11年分にはない問題でした。

これは偶然なのかもしれませんが…

偶然にしては4問は多い気がします。色々なものにアンテナを張るのは大事やと思いました。

7.おわりに

私は約10年前に設備設計一級建築士のことを知り、主に建築関係の資格に挑戦しながら段階を踏んで、やっと目標に辿り着きました。

そのため、試験対策では対策講座の情報収集や過去問対策等、今まで培った試験勉強のノウハウを生かして本気で対策を行いました。

設備設計一級建築士の修了考査は受験者が少ないことから極端に情報が不足していると感じます。

私のnoteが少しでも受験者の役に立つことを願っています。