Vol.8 これから。

いつも閲覧ありがとうございます✨

新生活の季節になりましたね🌸

みなさんいかがお過ごしですか??

少し前振りが長いので、読まない方は以下をすっ飛ばして目次へ飛んでくださいね♪

状況が状況なので、まだまだ戸惑いの多い生活を送っている方、前例のない環境に踏み入れざるを得ない方、色々だと思います。

そこで思いの外、辛い思いをする方もいるかもしれない、と想像したりします。

こんな小娘の言葉でよければですが…

悩みにシリアスな態度をとることと、悲劇的になることは似て非なるもの

と考えるのはどうでしょうか?

真剣に真剣に考えて、いつの間にか悲劇的な展開を想像してそのことで頭がいっぱいになったり、不安が止まらなくなったり、嫌気がさしたり、果ては自暴自棄になったり

誰もが経験あると思います😅

でも、物事は結局、どうあがいても事実の積み重ねでしかないと私は思っています。

いくら辛かろうと楽しかろうと、そこには〇〇ということが起きた(起きている)、その事実しかなく、それ以上もそれ以下もなくて、悲劇なのか希望なのか、そんなのは人間の勝手な気持ち次第。

だから明るい面を見ようとか、気持ちを上げていこうとか、ポジティブを押し付けるつもりは毛頭ありません。それは流石にムカつく。

ただ、事実は事実としてその等身大で見つめて、等身大の気持ちでちゃんと泣いてちゃんと喜ぶ。周りにぶつけてもいいし。

それが全てじゃないかなあと思ったりします。

言うのは簡単ですけどね。。。

でも、シリアスになっているのか、悲劇的になっているのか、自分がどちらにいるのか、そこの違いを見分けた時、少し楽になる瞬間があるんじゃないかな、あるといいな、そんなことを考えて書いてみました。

自分の心身を救えるのは、結局のところ、最後は自分だけですしね。

それなら、わざわざ大げさにして追い詰めたりしなくていいんじゃないかな、と考えるこの頃です。

反面、矮小化してしまうのも問題ですけどね😅

いやほんと、綺麗事なんかいくらでも言えますよね…

そんなこともあるかいな、なんて思っていただければそれで何よりです😌

さて、そんな小娘の私ですが…

term1の記事書ききらないうちに、もういつの間にかterm3も半分すぎました。今や私は先輩です…(Vanartsは半年に一回新入生が入ります!)

まだ日本にいます😅

なので学校生活はまだ紹介できそうにないです…

term2の半ばから私の怠け癖が出てしまいまして、そこそこヘビーな課題の数々に対して、ありえないスケジュール感覚で取り組んでしまい、、、

なんだか、自分を無駄に追い込む癖が中学生から染み付いてます、

はよやればいいものを、ギリギリまでやらないという…

そういう人は少なくはないとは思いますが、私の場合そのくせに誰よりもいいものを提出したい、とか、いい評価が欲しい、という欲張りが発揮されることがいつものパターン。

望むものに対してスケジュールが見合ってないので、まーいろんなことが後回しになります、なりふり構わない具合はもはや事件😀

それでも今までは結構うまくやれてたとは思います、望み通りの結果は大体手にしていたし、後回しにしていたものもどーにかなった。

文字にするとムカつきますね、何様だあんた

身を置いてきた環境がそもそも大したこと無い説あるので、そんなに目くじら立てないで大丈夫です…😹💦

そんなこんなで今回の更新も結構な感じで後回しにしたわけですが、今回ばかりはもうそんな状況に懲り懲り。。。

というのも、

もういい歳して中学生の時から変わらない自分に嫌気がさしたのが1つ。

そして、

自分がやりたくて始めて、すごく憧れている仕事に向かって、いつか自分もあんな映画やこんな映画をつくるんだ、って思っている人がやることじゃないし、もしこれが本当の仕事だったら作品に対して本当に失礼、地獄に落ちてまえ!って悲しくなったのが1つ。

そして一番大きい理由は、

ギリギリのスケジュールで何とかやりくりできなくなった、が何より大きいです。。

正直、ギリギリのスケジュールだろうが何だろうが、私の望みは、自分のパフォーマンス(学生の時ならテストとかレポートとか)に対して良い評価をもらうこと、これだけで。

決して、こんな短時間で周りよりも良い結果出してやったぜ、みたいなコスパ意識バリバリの対抗心ではないです😓

時間かけなくても望み通りの結果を手に入れている気がしていたので、多少生活のあれこれを犠牲にすることには何の躊躇もありませんでした。

犠牲にした分の対価はちゃんと貰えていたから満足、みたいな感覚ですかね。

結果出せてるし、みたいな(クソ生意気だな)

しかしそもそもの話、歳を重ね体力的に、睡眠や食事を犠牲にすることがこれまでよりも厳しくなってきました。

犠牲にした生活の分、わずかながらしっぺ返しを感じるようになったんですね、何となく体が調わないなとか頭が痛いとか眠いとか、そんなもんですが。

そんなもんですが、そのせいで色々なことへのやる気が失われてしまって、それは結構勿体無いし

それに、もっともっと歳を重ねたら、しっぺ返しももっともっと大きくなることなんか、想像に難くないわけで。

元々何でもない日も睡眠時間を大切にできていないこともあって、なんだかそういうのやだな…と思うようになりました。

10代のような無双感はもう手にすることはできない…

それから、取り組んだ課題に対して、満足できる成果が得られなくなってきました。(何をいっちょ前に)

客観的な評価としては正直なところ、ありがたいことに優秀な方をキープしているのですが(運よく誤魔化せているとしか思えない)、自分として出来栄えに全く満足しないことがここ数ヶ月続いています。

とてもじゃないけど映像作品に携われるクオリティじゃねえな、と。

もっと時間があったらここができた、あっちも直せた、違うアイデアが出てきたかもしれない

しかし、そんなことはタラレバの甘えでしかないですよね。

そうやって言い訳をしながら課題をやり続け、ついに、

じゃあ君が言うタラレバを具現化した100%クオリティっていつ実現すんの?

と気づき…自分で情けなくなりました。

口だけ大きいただのアホじゃん、と。

一番なりたくなかったタイプの人間そっくりじゃんか、と。

黙って全力でやれよ小娘ーーー

と思ったわけです。

特にVFXは時間(とお金)をかけてなんぼの世界なので、かけた時間とクオリティはちゃんと比例します。

なぜならやり直しが一番の仕事だから。

目利きの人から何度もリジェクトをくらい、何度もやり直しをすることで、完成度が上がる世界なのです。

なので、提出をゴールにするスケジューリングがそもそも間違っているんですよね。

タラレバで反省する暇があったら時間の大半をやり直しに捧げるくらいの感覚で最初からやれよ、そう考えると、ギリギリで仕上げる意味なんかもう全くもって無い訳です😅

とまあそんなこんなで、生活を犠牲にすることで得られるメリットがデメリットよりも圧倒的に少なくなってきたので、生活を改めようと思う次第であります。

noteもこまめに更新して、VFXに興奮してくれる民が少しでも増えてくれれば良いなあ、と密かに下心を抱きながら。

①昆虫作ろうプロジェクト。(Insect Project)【3D Fundamentals】

個人的にはTerm1では、この科目の課題が常にメイン的な存在でした。

やっぱり目に見えてものが出来上がっていくmodelingは面白いなと思います。

さて、その3D Fundamentalsでの最後の課題はタイトルの通り、

Insects Project!!!

昆虫作りましょう〜🐜

いやぁ〜・・・😅

って思いました?

私は思いました。笑

別に嫌いじゃないんですよ。虫の存在自体に抵抗は無い!

私は割と山に登るんですが(最近はもちろん行けてません。。また行きたいなあ)、山に行けば当然おりますので。

虫の聖地だもん。

むしろこっちがお邪魔してるぐらいなわけで、たとえまとわりつかれようとも、気にしません。

気にしたら逆にバカみたいだもん、土足なのはこっちですし😯

なのでいいんです、別に。

昆虫。

しかし・・・なんでもそうですけど、作るとなったら観察が命です。

このプロジェクトをこなすには、至近距離で昆虫を観察せねばなりません。

そりゃもう、体毛の一本一本まで舐め回すように。目玉の模様が見えるくらいに。

いや、、、流石にその近距離は、、、無理よ?笑

遠目からなら見れても、体毛まで見えると鳥肌が抑えられない…

先生がリファレンスとして色々な動画や写真を提示していた時、そういう気持ちが顔に出ていたようで、クラスメイトにめっちゃ笑われました。笑

え、なんなの皆大丈夫なんすか。引いてるの私だけなんすか。。。

まあガヤガヤ言ってもやらなきゃいけないことに変わりはないので、腹くくってやりました。

10なん年ぶりに昆虫図鑑を開きました。それも、ターゲットを決めるために1ページも漏らさず!

心を無にして頑張った。

ちなみにアリちゃんが一番簡単らしい🐜

確かに、構造丸見えだし、変な特徴もなく標準的な体型(とは。)なので、やりやすそうですよね!

そう言われちゃうと違うのを選びたくなってしまうのが悪い癖。

でもカミキリムシとかはなんか嫌。笑

カマキリとかカブトムシは割と好きなのでいいかな、と思ったけど、誰かがやるって言ってたのでやめました。でも嘘をつかれたのかどっちも結局いなかったので、やれば良かった…

そんなこんなで私は

蛍

を選びました!

属一緒ですけどね、カミキリムシと。笑

ちなみに先生はオオスズメバチをやってました🐝

そうそう、オオスズメバチって日本の在来種って知ってました?

私は、あんなとびきりジャイアントで他のハチまでも喰らって生態系壊すくらい凶暴なのは、絶対に絶対に日本以外の大陸国原産に違いない!!(めちゃ失礼)と思い込んでいたのですが、まさかの日本ルーツ笑

あちらでは外来種として猛威を振るいすぎて、通称murderhornet(殺人バチ!)として名を馳せているとのことで、今回の課題で初めて知ったのでした😮

日本にもそんな種があるとは…

日本の風土からして勝手に物静かな生物ばっかりだと思ってました。笑

さて、この課題で学ぶべきことは、以下の3つ。

①ソフト間の行き来をして、より自由なワークフローを体験すること

②DisplacementMapというデータを使うこと

③生き物のアニメーションに慣れること

というわけで、まず①ソフト間の行き来をして、より自由なワークフローを体験すること

からご紹介。

今回は初めて、”ZBrush”というソフトを使用しました。

このソフトはMayaやBlenderのようなオーソドックスな3Dソフトとはまた違ったタイプの3Dソフトで、

なんとペイントソフトのように操作ができるようになっています!

ポインターをゴシゴシすると、3Dモデルの表面が削られたりはたまた盛り上がったり。

より直感的にモデリングできるようになっています。

こういった場合はマウスを使うより、ペンタブ使った方が楽ですね。

と言うわけで、入学して初めてちゃんとペンタブを使いました!

ペンタブのペン先って、こんなに消耗されるんだ…ってことも、初めて知りました。

入学準備で買った時は、替え芯って意味あるのか?って思ってたんですけど、1日使ってみて、普通に鉛筆減るくらい消費されていることに驚き😲

これでお仕事する人は芯への投資がバカにならなそうです…

ZBrushはペンの触れた先からモデルが出来上がって、本当にお絵描きしているような操作性なので、使っていてとても楽しかったです!

とはいえ0からZBrushを使うと大変なので、Mayaで最初に概形を作っておき、そのモデルをZBrushに持ってきて、細かい凹凸やちょっとした節などのディティールを作っていく、というワークフローでした。

目玉の凹凸まで作りました、ちゃんと…

このワークフローは今後の課題にも同様に適用していきます。

使う人にもよりけりだとは思いますが、我々の先生はこういう使い方をすることが多いようです。

ちなみに、FlippedNormalsというCGクリエイターがいるのですが、彼らはZBrushの様々なトリックを自分たちが作ったモデルの説明とともにSNSで紹介しておりまして、それがなんとも鮮やか。

他のCGソフトや、シェーディングソフトのhow-toもたくさん紹介していて、初心者の私なんかは見るたびに圧倒されっぱなしです。笑

情報量多すぎて何もできない。笑

こんな風にモデリングしていくんだ、シワをつけるんだ、色をつけるんだ…!

そんなことに興味がある方は、ぜひ検索してみてくださいね!

Youtubeチャンネルはこちら

さて、ZBrushによってディティールを作ったあとはまたMayaに持ち込んで最終作業をしていきます。

しかし、ディティール込みの3Dモデルはデータ量がとんでもないので、Mayaにそのまま持ち込むと重くなってしまいます。

というわけで最小限の情報量だけ残したモデルをMayaに再度持ち込みます。

え、じゃあせっかく作ったディティールどうすんの?というところですが、これはまたとても便利なデータ処理方法があるんです!

もう、全てが至れり尽くせりのシステムが出来上がっていて、ここに至るまで、どれだけの人が尽力してきたのだろうか…と思うと頭が上がりません。。。。

もちろん今も日々新しい技術が生まれていて、ほんの数年で当たり前が変わっていくのがVFXの世界ですが、

数十年前は今ある技術はほぼ0に近かったわけで、そんな歴史を思うと、やっぱり、ころっと今ある技術に甘んじている自分がなんとちっぽけなものか…とひたすらに思ってしまいます…

まあそれでも必死なんですけどね😓

で、肝心のデータ処理ですが、このディティールは、DisplacementMapというデータに変換することができます。

②のお話ですね!

日本語の意味は置いておいて、このなんちゃらマップというのは、ざっくりいうと、凹凸のデータを白黒写真にしたもの。

(こんな感じ。これは蛍の胴体部分のDispMap)

そもそもの話としては、VFXの世界ではこのDispMapをはじめとして、白黒基準で処理されるパラメーターをAlphaと呼び、

DispMapならば黒なら凹、白なら凸、その間の色はその間、という感じでコンピューターが処理してくれます。

他にも、作った3Dモデルが持つはずの光に対する反射度合いや、レンダリング時の景色の透明度、などを測るときにも、このAlphaというパラメーターが大いに関係してきます。

ほう…という感じだとは思いますが、なんというか、一口に3Dモデルと言っても、手の込んだ作りになっていくほどに、色々なデータを分散して処理してくことが多いよ、という認識だけあれば十分だと思います。

一息に処理すると負担が大きい、というのはなんでも同じなんですね。

さて、このDispMapですが、そのMapという名の通り、どこにどの情報があるのか正確に配置されています。

じゃあその配置基準はどこにあるのかというと…

Vol.6でご紹介したあの、”UV”というデータ!

(↑こちらが件の記事)

ざっくりいって「ラッピング」ってやつです。

ZBrushに関してはUVを整えなくても諸々の処理はできる(はず)のですが、それよりも大事なのは、

Mayaで扱っている3Dモデルと、ZBrushでDispMapに変換した3DモデルのUVが、完全に一致していること

そりゃそうです、UVありきでデータを配置しているので、違うUVにデータを適用したらカオス。

言うなれば、日本の地形図をカナダの地図にプロジェクションしようとしている感じ。

無理ですよね!笑

というわけで、”UV"はとってもとっても大事なデータだということが、ここでも分かりますね😉

そして、このDispMapをMayaで処理したら、モデリングはほとんど完了。

あとは色付けとアニメーションを残すのみ。

③の話ですね!

これまでの課題から少し発展して、今回は有機的な物のモデリングなので、動き方に少し柔らかさが求められます。

そもそもの話として、3Dモデルを動かすに当たって必要な骨組みを作る作業はRiggingと言いますが、これは擬似的な関節と骨を組み立てていくような作業になります。

さて、無機的なモデルが動くとき、基本的に表面に動きは生じません。

どういうことかというと、人間のように皮膚が伸びたり縮んだりせず、骨組みと一緒に表面も移動していき、表面それ自体は3次元的に動かないということです。

しかし、生物のように有機的なものになると、動くときは骨の動きを基本としながら、皮膚や組織の伸び縮みが同時に生じます。

関節を起点とした近いところから遠くまで、動きの強度がグラデーションのように表面に生じるのが、生物の動きの基本。

というわけで、骨組みの動きがどれだけ3Dモデルに反映されるか、その具合をグラデーションに設定することで、より生き物っぽいアニメーションを作ることができる、というお話でした。

3Dモデルが動くってだけでも私的には感動だったので、それをより生き物っぽい動きにする作業は、さらに感動しました。

たとえそれが虫であろうとも。

長くなりましたが、ひたすらに自分のアウトプットにしかなっていないので、飲み込めなくてもお気になさらず…

もしVFXに興味があってもっと知りたいよ!って方は、気兼ねなくメッセージくださいね🎶

というわけでこちらが完成動画。二匹おります。ぜひ見てください^^

個人的には体毛も生やしてないし(流石にめんどくさかった。笑)テクスチャもまだまだでやっぱり全然リアルじゃないな、嘘くさいな、と思いますが、なんだかクラスメイトには、「超リアル!!」って好評でした。

うん…?

ちなみにゲンジボタルの生態として、光の点灯の間隔ははっきりと決まっていて、

フォッサマグナを起点として東は4秒、西は2秒、フォッサマグナ周辺は3秒

だそう😮

私は関東人なので、4秒で設定しました。

蛍好きでもなければ、ちらっと見ても誰も気にも止めないでしょう…😏

でも、そんな細かいところにこだわる意識は絶対に無駄ではないと思うし、現実を拡張するのがVFXの役目だと思っている私は、見る人が見て、「間違っていない」と思えるものを提供するべきだと思っているので、自己満足してます。笑

背景にちらつく光を付け加えたのもそんなことにこだわった結果ですが、これは先生にも気づいてもらえて、いい意識だね、って言ってもらえたので、嬉しかったです^^

蛍の作り自体は、羽がちょっと黒すぎると言われました😅

生物って動きもそうだけど、色1つとっても単調じゃないから、再現が難しい…

黒と言っても、多分何かが混ざった黒であるべきで、真っ黒ではダメで。

一応これでも真っ黒では作っていないんですが、多分まだ黒が強かった。

最終的な映像は遠目からなのでよくわからないと思いますが、口元や目元も細かく作っています。一応中羽もある。

(こちらは途中経過を少し記録している動画。個人的にヘドバンが楽しかったです。)

蛍って肉食だからか、口元がやたらグロテスクで、顔面作ってる時本当に気持ちが削られていきました。まじか…って笑

出来上がると嬉しいんですけどね。

触覚のアニメーションを初めて再生した時は、思わず「うぇっっ😧」って一人で騒いだり。

こんな感じでモデリングって本当に、ほぼ0から生み出す作業なので、やたらと観察対象に関して詳しくなります。

中途半端にいろんな分野に詳しい、専門家以下の存在っていうある意味虚しい立ち位置になりがちだろうなと思うけど…

クリエイターというのはそういうものなんでしょう!

しかし、まさか自分が虫に詳しくなる日が来るとはね。

②UFO Hoax【VFX Production】

さて、こちらはVFX Productionという授業の最終課題。

いつかの記事でご紹介したUFOの動画を少し発展させて、今度は背景を動画にしてUFOを動かします。

ちなみに”Hoax”は「でっち上げ」という意味。

この科目は、

静止動画+UFO➡︎動画+ロボット➡︎動画+UFO(←今回)

というように課題がステップアップしています。

前回の課題では背景動画をトラッキングしそこにロボットを挿入することを学んだので(その時の記事は、”UV"をご紹介した時の記事と同じものになります^^)、

今回は再びトラッキングしまして、さらにロボットより動きの大きいUFOを挿入することに。

概要としては前回の課題とほぼ変わらないので、ここでは割愛させていただきます。

というより、この課題があることを先生以外把握しておらず、皆急ピッチで仕上げたので、誰もなんのこっちゃか理解しないまま終わってしまいました笑

まあ、そんな時もあります、本気で挑んでいたとしても😭

というわけで、その時の完成動画はこちら↓

いやちょっとクオリティの低さに今更ながらびっくりですわ。笑

急ピッチで提出ということで、トラッキングが簡単な動画を選びました、ほぼ動きが無い

それでも、何か新しく学んだことは付け加えねば、と気持ちが疼き、煙を付け加えましたが、、、

カラーバランスおかしいし、特に良い点は無いですね、ほんとにこれは笑

ちなみに、こういった煙や火、水などのエフェクトに関してはシミュレーションに強い”Houdini”というソフトの得意分野で、これはTerm2から学習がスタートします。

Mayaでも十分できます(この課題も全てMayaで片付けました)が、やっぱりソフトごとの得意分野って結構あるので、”Houdini”で処理するともっと綺麗なエフェクトがつけられるだろうなあ、と、学んだ今なら思います。

情報の重さも全然違いますし。

とはいえ、あくまでもTerm1での課題ですから、これはこれでよしということで。

③Story Board 【Art Foundation】

さて、ArtFoundationの最後の課題は、StoryBoard

絵コンテ、と俗に言うやつですね。

カメラワークとシーンの構成を絵にしたつです。

絵コンテ、で調べるとすぐ分かります!ああこれね!って

これは、一般的に撮影前に用意されるもので、

どこからシーンを撮影するのか、カメラワークはどうするのか、したがって役者や小道具はどこに配置するのか、ライトは、実物とCGの割合は・・・・・・

などなど、撮影の構成を決める上で非常に大事な作業段階にあるものです。

VFXは基本的にポストプロダクションという作業段階にあたり、全ての撮影が終わってから公開までを担当する分野なので、基本的にあまり縁のない作業のように思われますが、

いくら実際に作業しないといっても、自分の担当だけ把握した上で仕事するのと、全体を把握した上で仕事することでは、天と地ほどの差があるでしょう。

これは別にVFXじゃなくたって、全ての仕事に通じる精神だと思います。

特に映像作品に関わるならば、構図を理解していた方が、魅力的な作品を作りやすいと思います。

というわけで、自分の好きな映像作品の12カット分をStoryBoardにして提出、というのが最後の課題でした。

実際にやってみると、色々な気づきがありました。

カットが繋がるところと繋がらないところ、立ち位置、照明の当て方、役者さんの表情の見せ方、色味、、、

全てが計算されているのが映像であり、たとえその意味がわからなくても、1つの要素も欠けてしまっては成り立たないのが、映像の中の世界なんだな、と。

これらを壊さないように、そしてより良いものにできるように、我々VFXの人間は仕事をしなければならない、ということもよく分かります。

もちろんそんなのは分かりきったことではありますが、実際にStoryBoardを擬似的に描くことで、その絶妙なバランスにより触れることができるな、と感じました。

そこまで考えた上でこの課題があるのかは分かりませんが…笑

先生がゆるっとしているので、どこまでが真意なのか分からない。

見せるものでもないので、完成形はカット。

④CG【Compositing】

Compositingの最後の課題は、CG

あっさり書きましたが、これが結構一筋縄ではいかないタイプの課題でした。

何をするかというと、CGモデルを実際の背景に溶け込ませるように処理をするんです。

そんなの、他の科目の課題でも散々やってるじゃん、という話になりそうですが…

このCompositingという科目でこの課題をやった意味はどこにあるのかというと、

よりプラクティカルなCompositingという作業に触れる、ということ。

以前の記事で、CGは色々なレイヤー(passes)を重ねて出来上がっているんだよー、という話をしましたが、(↓これかな?)

CompositingはまさにこのLayerPassesとの勝負。

いや、決してそれだけではないんですけど、他の課題でなんとなく完成させていたいわゆる合成作業は、本来Compositerがメインにやる作業なので、本格的に合成する、という意味で、このCompositingの授業で作業する意味が大いにある訳です。

で、件のLayerPasesですが、よりプラクティカルにということで、この課題では10いくかいかないかくらいの数のLayerを相手に合成しました😮

10もなにがあんのよ、と言いたくなりますが、このPassesというのは好きなだけ増やせますし、増やせばそれだけ細部まで画像を調整できるので、数はそこそこあった方が便利。

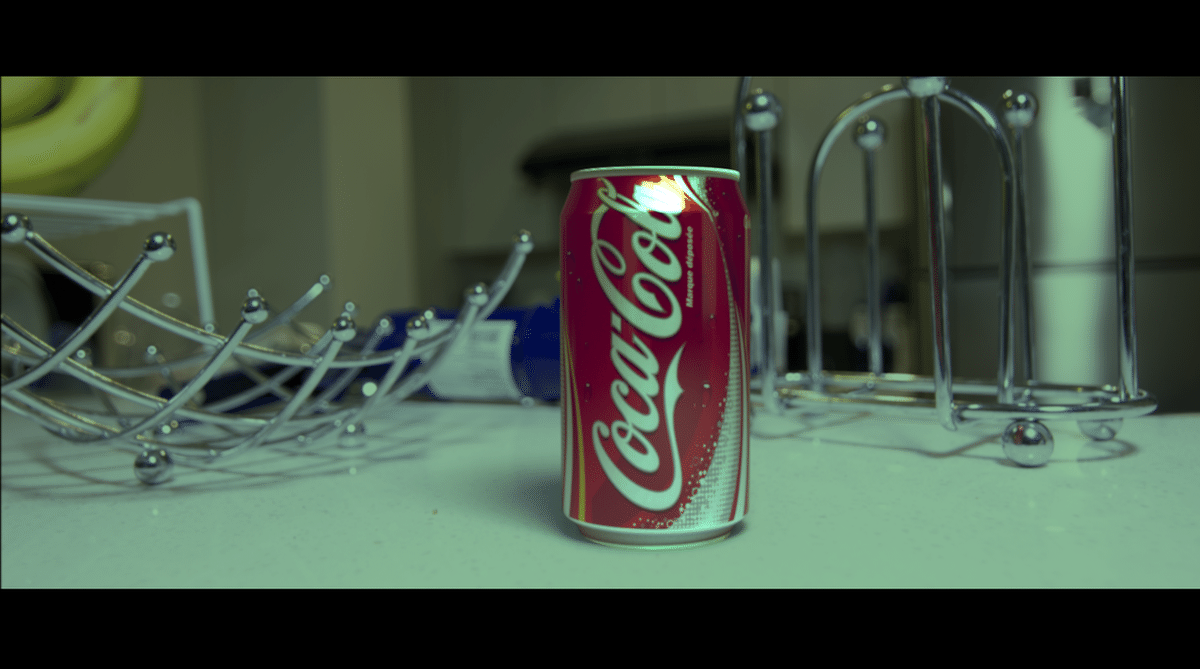

今回扱ったのはこのCoke缶。

Passes10の内訳は、Reflection上中下、Shadow2種、Diffuse(メインの色)上中下、とかそんな感じでした。(もう記憶があやふや)

実はこの缶、プロのCompositerが処理したCG画像なんです!

違和感なく溶け込んでますよね…すごい😳

課題としては、配布された素材、Passesを操作してどうにかしてこのCG画像に近いものを再現しろ、というものでした。

シンプルに聞こえますが、いやはやなかなか厄介な課題でした😅

Passesをそのまま重ねても、この背景にマッチするCGは完成しません。

一緒に配布された参考資料をもとに、光源や缶の特性諸々を考慮した上で10個それぞれ、カラーコレクションしたり、強弱を調整したり、とにかくとにかく繊細!

クラスメイトの苦戦具合を見ても、私はかなりうまくできた方だと思います(いやほんとに。できることならクラスメイトの出来栄えを見て難しさを感じて欲しい。。。)

というわけで出来上がったのがこちら↓

上から順に、修正前と修正後ですが…

最初のも含め、それぞれ若干違うの分かりますか?

データ処理からするとこの媒体だと伝わらないかもですね…Nukeだと3つとも全然違います、どこで苦戦してるのかも一目瞭然です😂

映像なら伝わるかしら…?

興味ある方は見てみてくださいね✨

それからそれから

そして、課題以外にも学んだことはありますよ〜、の紹介です!

映像や写真などに親しみのある方には大して驚きでもないと思いますが、

「構図」的なものを学びました!

そこまで本格的に講義を食らったわけではありませんが、基本的な、3×3の見せ方を繰り返し刻み込まれました。

私は映像や写真が好きですし、ちょっとしたカメラで自分で写真を撮ることも結構ありますが、こういった実際的な知識というのは触れてこなかったので、「そうなんだーーーー!」と軽く衝撃というか、非常に感銘を受けました😄

いや逆に知らなかったの?と思われそうですが、

なんだか、素人として、変に知識をつけて頭でっかちな写真を撮りたくなかったんですよね。。

このご時世、知ろうと思えば大体のことは知ることができるけど、所詮素人だった私が知識を増やしても、それは知ったかぶりにしかならないだろうな、なんて感じていたんですよね。

映画とかも、そういう目で観たくなくて、とにかく情報を遮断して自分が観て触れて素直に感じたことが全てで、その中にどっぷり骨の髄まで身体で作品に浸りたい、という、、、なかなか変態チックで偏屈な楽しみ方をすることに全てを懸けてました。😅

もちろんアマチュアと言われるような立場の人だって、知識を増やすことは大事だし、それを自分の中でうまく反映させることができる人は絶対います。

というより、そういう人は多いと思います。

VFXだって、独学でやりくりしている人はわんさかいます。

あくまでも、私が自分で頭でっかちになることを怖がっていただけの話。

すきあらば知ったかぶりしかねない人間なので、そうなるくらいだったら自分の感性をとことん自分の中で楽しもう、と思っていたわけです☺️

というわけで、今更感もありつつ、3×3の「構図」を知って感動するのでした!

結果的に写真を撮るのがまた楽しくなりました🤗

追記:これから。

これにてterm1に関する投稿は終了!(やっと終わった〜)

冒頭でもお伝えした通り、前回の投稿からも、はや2ヶ月以上経ちましたΣ(・□・;)

その間に、一年しかない学生期間も半分以上過ぎてterm3が始まり、JuniorからSeniorとなった私。

そんなに時間が経ったわけではないのに、順調にいけばもうあと半年もないうちに就職、ということもあり、全てに愚直に取り組んでいたこれまでの自分とは一転、「仕事をするために何をするべきか、どうするのか」ということへの意識を否が応でも強くせざるを得ない状況に入っていることを、日々実感。。

特にハリウッドのVFX業界は分業制が色濃いので、VFXの中でもどの分野でスペシャリストになるのか、ということをはっきり決めておかないと迷走しかねない😵

まあ、ここに特に結論はないんですが。。。

なんだか自分のこれまでの投稿を見てたら、ああ、全部楽しんでんだな、初々しいな、なんて思っちゃったもんで、そんなに時間経ってないのに、やっぱり自分の意識が少なからず変わってるんだなあ、としみじみしました、というだけです笑

この記事も大半はだいぶ前に書いたものなので、なんか一生懸命だな〜、なんて思いながら書き足してました笑

まだまだ知らないことだらけだし、こんなこと言っておきながら、就職のシステムとかまだよく分かってないし、なんならまだ日本にいるし。

本当に就職するのか疑われるレベルで能天気さは相変わらずですが、少しずつ、お仕事をする、自分の夢を叶える、ということに向かって前進しつつあります^^

何者でもなく一介の大学生だった私が、なんだかよくわからないけど、自分がやりたいと思って(盲信して)いることに向かって色々やっている

そんな小娘の姿を、このnoteというコミュニティを通して、これからも生暖かい目で見守っていただければ嬉しいな、と思っております✨

さてそんなわけで、term1の投稿は終わったものの、引き続きterm2の概要紹介をすべきか否か迷っていて、次回以降何を書こうか決めかねてます😑

概要を紹介するにしても、もう少しさらっとした投稿を心掛けたい、ウブすぎて手加減もわからずマニアックな話をしすぎた気がするので…

なんにせよ、投稿の継続は頑張りたいと思っているので、いいね、フォローなどなど、応援していただければ嬉しいです✨

就職も頑張れそう^^笑

下心バリバリの欲まみれの私ですが、これからもよろしくお願いします♪