タヌキの親子見聞録 ~萩往還編④~ 明木市~唐樋札場跡

第1章 兄ダヌキ苛立つ

2022年のお盆は、新型コロナ感染症が拡大し、患者数も特に多くなった。タヌキ一家は、普段なら同県内の母ダヌキの実家に泊まりに行くのだが、それさえも控えておいたほうがよいだろうと判断されるぐらい、周りの人々が新型コロナに感染していた。そのため、今年のお盆はやることがない。萩往還第4弾となる、明木市から萩往還の起点である唐樋札場跡のルートを歩くのに絶好の機会であった。しかも、コロナ禍のお盆ということもあって、観光地といえども人がほとんどいないだろうから、萩城のあたりまで歩けたら観光もできると考えた。前回と同様に、母ダヌキと子ダヌキたちが歩き、父ダヌキは今回のゴールとする萩城跡まで車で行って待っている予定である。香山公園前観光案内所でもらったパンフレット「歴史の道 萩往還 ルートマップ」の5・6ページを見ると、約3時間のコースであり、これまでと違って街中を歩くことが多いようである。萩の街中で観光がてら買い物をしている姿を想像し、「今回は楽かも」とほくそ笑んでいる母ダヌキの傍らには、目を三角にして怒っている兄ダヌキが居る。「え~っ!また歩くのぉ~。お盆なのにぃ~。」いつもなら、母ダヌキの実家で焼き肉を食べているのを思うと、天国と地獄の差がある。朝9時過ぎ頃に明木市の明木橋のたもとにある、前回ジュースを買った自動販売機前に降り立つと、父ダヌキを挟んで子ダヌキたちは記念写真を撮った。真ん中にいる父の笑顔が憎らしいほど朗らかで、その隣で恨めしそうににらむ兄ダヌキがいた。明木橋を渡る3人は、「気を付けて歩けよ~」と呑気な父の声を背中で聞いてその先の林へと消えていった。

第2章 明木川沿いは意外に危険な場所だった

明木橋を渡り、県道32号線をくぐると、萩城方面に向かって右手に明木川、左手に県道32号線と田園という風景が広がる。蝉の声が、川のせせらぎの音と競争するように、元気よく鳴り響いている。川では、午前10時前とはいえ、暑さの厳しい中、釣り人が2・3人川の中で釣り糸を垂らしていた。川は澄んでいて、土手の上からもきれいな色の鯉があちこちで泳いでいるのがわかった。

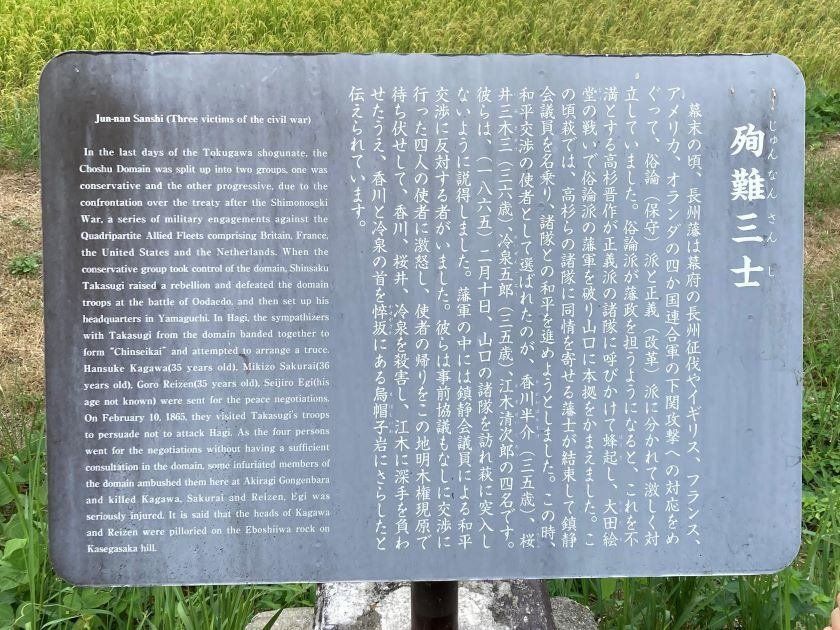

この川沿いに「殉難三士」の碑というのがある。幕末に、長州藩内で保守派と改革派に分かれて激しく対立し、この川沿いの地(明木権現原)で藩内の武士同士で刃傷沙汰があり、3人が死亡し1人が重傷を負ったという。その死亡した3人のうち2人の首を、この先にある悴坂(かせがさか)にある烏帽子岩にさらしたと伝えられているらしい。こんなにのどかな場所で、そんな恐ろしいことが起こったなんて信じられないくらい歩いていて気持ちのいい場所だった。

そこから10分位して川が見えなくなった。そして、萩の町への入口とは思えないような暗い山道が見えてきた。最初に想像していたような観光がてら街歩きをするような道ではなかった。「ワンピース着てこなくてよかった」と母ダヌキは思いながら、さっきの川沿いの歩きやすい道と正反対の、石ころの転がる坂道を上って行った。山道の途中に「萩往還」と書かれた石柱があり、石でできた橋もあった。「石橋を叩いて渡る・・・」と母ダヌキが石橋を渡るときに言うと、お決まりのように子ダヌキたちが石橋の上でドンドンと飛び跳ねた。「やめろ‼」とこれまたお決まりのように母ダヌキに怒られて、奇声をあげながら結構急な坂道を上って行った。もう少しで萩に着くというのに、こんな山道を歩くとは思ってなかった。石畳のきれいに整備されていない道だが、この道こそが、まさしく昔の人々が国境を越え、長門や周防に向かった道だったのではないのだろうか。

山道を5~6分歩くと、先ほど「殉難三士」の碑に書いてあった「烏帽子岩」に到達した。ここに生首が晒されていたのかと思うと、真夏だけど少し涼しい感じがした。「写真撮ったら何か写っているかも」と思いながら何枚か母ダヌキは撮った。その「烏帽子岩」の前あたりから道に敷いてある石が少し大きくなり、「萩往還っぽい」と言いながら、さらに急な坂道を上って行った。「ずっと上るね」「どこまで上るかね」「お父さんはこの道のこと絶対知らないね」と言いながら、蝉の大合唱の中、坂の終わりを目指した。

第3章 トンネルはもっと怖かった

坂道を頑張って上ると、舗装した道路にぶつかった。その道を少し行くと休憩所があり、そこに「鹿背隧道(かせすいどう)」の説明板があった。その説明板は、土を薄く被っていて何かが這ったような跡があり、あまりよく字が見えなかった。そこから少し先にトンネルが見えた。レンガか何かで作ってあるような古いトンネルだった。手前には萩往還を案内する青い看板があり、「萩市 鹿背坂トンネル」と石の階段で上るようになっている「歴史の道 萩往還 悴坂(かせがさか)駕籠建場・茶屋跡」の二股に分かれていた。散々上って疲れたのもあってか、母ダヌキは「このトンネルのほうがいいのかな」と迷った。兄ダヌキは不気味なトンネルを通りたくなかったのか、「違うよ、上るほうだよ。萩往還って書いてあるじゃないか」とすかさず母ダヌキに注意した。その時、トンネルのほうから「パキン」と枝が踏まれて折れるような音がして、2人はビクッした。お互いに顔を見合わせると、すぐに「歴史の道 萩往還 悴坂駕籠建場・茶屋跡」のほうに上り始めた。なんだか、トンネルの暗い穴を見てはならないような気がして、写真も撮らず、その場から急いで離れた。弟ダヌキは疲れすぎてそれどころではなかったようで、何事が起ったのかもわからず、2人の後を追いかけるように、石の階段を上った。

石の階段から丸太の階段に代わり、さらに何も段の無い坂を上ること約5分、「悴坂(かせがさか)駕籠建場・茶屋跡」に到着した。「悴坂(かせがさか)駕籠建場」とは、藩主一行が領内通行のとき、途中で駕籠を降ろして休憩した場所である。おそらく、このコースで一番標高が高い場所である。2人の子ダヌキたちは、猛暑の中を急激に高いところに上ったので、ぐったりして真っ赤な顔になっていた。

スポーツドリンクを飲んで一息ついて歩き出すと、そこからは緩やかな下り坂になっていて、どんどん進めた。道は相変わらず山道で、両脇には木が生えている。下り坂が少し急になると、ジグザクの山道になり、その先は木で補強された間隔の広い階段になっていた。脇だけでなく、背中にも大きく汗染みの出たタヌキたちには、蜂か何か翅のついた虫が水分を求めて寄ってきて、追い払うのが大変だった。

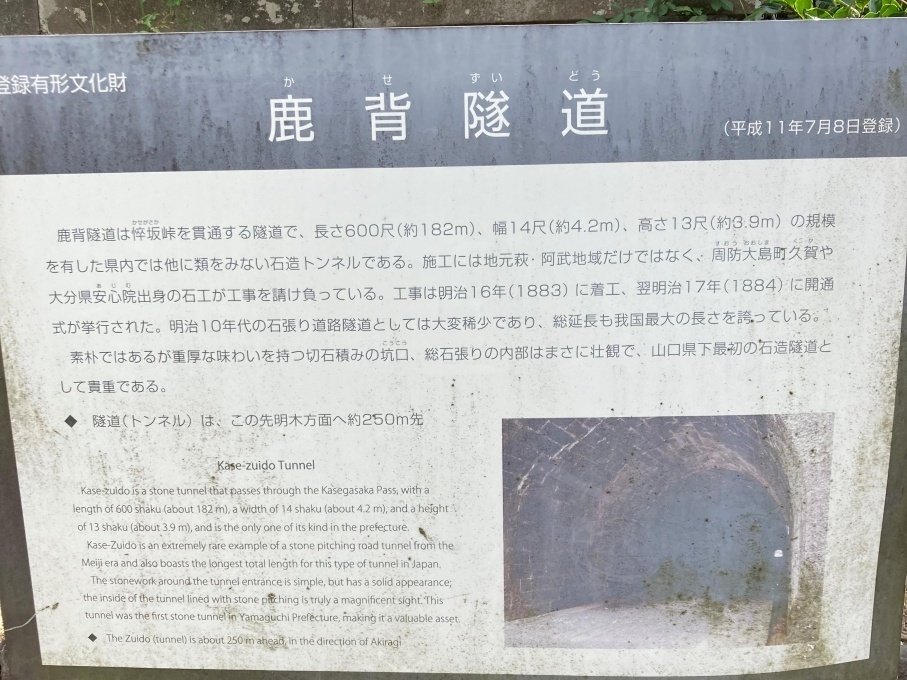

坂を下りきると、「萩往還」と刻まれた石柱があり、青い看板には「史跡 歴史の道 萩往還 大屋刑場跡」とあった。青い看板に沿って歩くと「道の駅 萩往還」の駐車場に出た。そこに先ほどあった「鹿背(かせ)隧道(すいどう)」のきれいな説明板があった。「鹿背(かせ)隧道(すいどう)」は悴(かせが)坂峠を貫通する隧道で、長さ182m、幅4.2m、高さ3.9mの石造トンネルで、工事は明治16年(1883)に着工し翌年に開通したという。明治10年代の石張り道路隧道としては大変稀少であり、我国最大の総延長を誇っていると書かれていた。多分、とてもすごい文化財なのだろうが、見学をするために通るには大変勇気が必要に思われた。

第4章 道の駅の裏側に広がる「歴史の道 萩往還」

道の駅萩往還に着くと、駐車場傍に吉田松陰や高杉晋作、久坂玄瑞などの銅像が建ててあり、コロナ禍ということもあってか、そういった銅像等を観光している客は少ないように思われた。

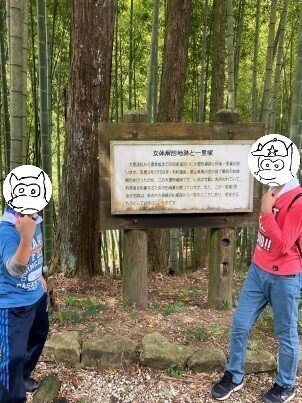

タヌキの親子の目的は道の駅ではないので、先を急いで青い看板を探した。道の駅の近くに地下道があり、そこをくぐると道の駅の前にある松陰記念館へ出た。その前を通り過ぎ、青看板に従って山沿いの道を歩くと、また森の中へと続く道あり、森の中を少し行くと「女体解剖地跡と一里塚」という案内板と竹藪が現れた。毛利藩医 栗山考庵が我が国で初めて女体解剖を行ったのが、この「大屋刑場跡」で、現在は竹藪に覆われていて、死者を供養するための石地蔵が建てられている。なんだか、さっきのトンネルといい、この女体解剖跡地といい、道の駅周辺には萩往還の中でも恐ろしいものが集まっている。真夏の昼間の10時半という時間帯なのに、またちょっぴり恐怖で涼しい気分を味わえたタヌキ一行であった。

そこから見事な竹藪を左手に見ながら、下り坂を降りて行くと「悴坂(かせがさか)一里塚」がある。萩往還の起点であり、今回のルートの目標地である「唐樋札場跡」からちょうど一里(約4キロ)の地点にある塚である。道の駅からこの一里塚までの竹藪沿いの坂道は、木で階段状にしてあり、下るのにアスレチックのような感覚でテンポよく降りることができたので、これまで歩いた萩往還の道の中で一番楽しく歩けた道であった。それにしても、道の駅の周りにこのように「萩往還」が存在していたなんて、いつも道の駅前の道路を車で通っていたが、全く気が付かなかった。

ここから再び道路下をくぐるトンネルを抜けて、アスファルトの道に出た。ここからは城下町が見える場所のようで、ゆっくりと萩市街方面へ下っていくようになっている。子ダヌキたちは、タヌキ林ならぬ梅林の「萩往還梅林園」横を通り抜け、暑さがさらに増してきたアスファルトの道をふらふらとものも言わず(というか言えず)下って行った。

第5章 終わらない旅

「萩往還梅林園」からすぐ近くに「涙松遺跡」がある。江戸時代、萩城下が見える最後の場所が、この「涙松遺跡」で、幕末、吉田松陰が安政の大獄で江戸へ送られるとき「かえらじと思いさだめし旅なれば 一人ぬるる涙松かな」と詠んで一躍有名になった。「涙松遺跡」から萩市街方面を眺めると、少し海が見えた。あのあたりに萩城が見えたのかなと思いに浸っている母ダヌキを、「喉乾いた」「早くジュース飲みたい」と子ダヌキたちが急かし、ジュースを手に入れるために先へと急いだ。

「萩往還」を歩く人は、多分このあたりで喉が渇くのであろうか。パンフレット「歴史の道 萩往還 ルートマップ」の6ページにも、史跡ではない「自動販売機」がルート上に記載してある。実に役に立つパンフレットである。タヌキ一行は、水分補給のため自動販売機で、それぞれが好みのジュースを購入し、一息ついてから再び歩き出した。時計は午前11時をまわり、空には怪しい灰色の雲が海のほうから垂れこめてきた。「急ごう。雨が降らないうちにゴールするよ。」と母ダヌキは子ダヌキたちに声をかけ、アスファルトの道を急いだ。

萩駅舎まで来ると、あとは「唐樋札場跡」まで一直線である。「もう少しだ」と母ダヌキは子ダヌキたちを励ました。しかし、まっすぐな道はなかなかゴールが見えない。兄ダヌキは「おなかすいた」とイライラし始め、昔の人が城下へ歩いた道を味わう暇はなかった。

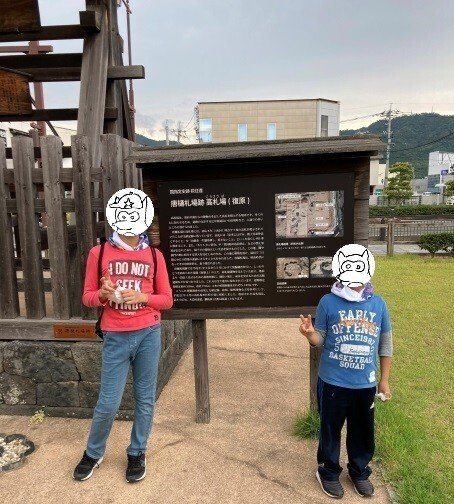

暑さと空腹と疲れの中、藍場川を通り過ぎ、萩バスセンターの裏の道を通って、ようやく「唐樋札場跡」に到着した時には正午近くになっていた。「唐樋札場跡」は「高札場(こうさつば)」といって、幕府や藩からの御触れを記した高札を掲示する場所であった。多くの人に知らせるために、道路の交差する辻や街道沿いの宿場町など、人通りの多いところに設けられた。唐樋札場の高札場には、承応3年(1654)時点で7枚の高札が掲示されていたことが文献記録に残っている。高札には「忠孝にはげみ、親子兄弟仲良くすること」や「田畑を一生懸命耕し、荒らさないこと」といった暮らしや仕事に関すること、また、「キリシタン禁令」や「異国船の抜荷禁止」などの禁止事項が記されており、城下での規律正しい生活を促すものであった。この他、磔(はりつけ)や獄門の刑に相当する罪人を見せしめのため、この地に晒場(さらしば)を設け、最長で三日間にわたり群衆の面前にさらすことも行われた。唐樋札場は、明治時代になってその役割を終え、取り壊された。「唐樋札場跡」は平成21年2月から5月にかけて発掘調査を行い、平成22年4月に高札場を往時の姿に復元したものである。ようやくついたという達成感で、母ダヌキと弟ダヌキは少しくつろいだ気分であったが、兄ダヌキは「唐樋札場跡」に父ダヌキの車がないことに、「なんでおらんのんか!?」と怒り出した。母ダヌキが「萩城跡で待ってもらうように言ってあるから、また麦茶を買って、飲みながら萩城を目指そう」というと、さらに怒り出した。しかし、兄ダヌキに対応する力は、母ダヌキにも弟ダヌキにも残っておらず、兄の怒りを垂れ流しながら、萩たまち商店街で飲み物を買って、商店街を抜けて、萩博物館経由で萩城を目指した。

萩博物館を過ぎたところで父ダヌキがふらりと現れた。12時半を過ぎてもゴールしないタヌキたちを心配して、萩城跡から歩いて迎えに来ていたのだ。兄ダヌキは開口一番「なんで萩城なんか!?」と父ダヌキに詰め寄った。しかし車は萩城跡に止めてあり、歩くしかない。最後は、父ダヌキに購入した飲み物などの買い物袋を持たせ、萩城跡を目指した。城跡に着いた時には、飲むゼリーのキャップを自力で開けることができないくらい、兄ダヌキは疲弊していた。萩城は、別名指月城と呼ばれる平山城(ひらやまじろ)である。日本海をのぞむ指月山(しづきやま)(標高143m)の山頂に詰の丸、麓の本丸に5層5階の天守や藩主の居館があった。1604年(慶長9)から1608年(慶長13)にかけて毛利輝元が築城した。幕末にいたって、萩城は日本海にのぞんでいるため海防上不利と考え、1863年(文久3)に政庁を萩から山口に移した。このため毛利氏14代の居城であった萩城はその役割を終え、1874年(明治7)に解体された。現在、城跡は指月公園として整備されている。最後の力を振り絞って、タヌキ一家全員で萩城跡を少し見学し、毛利輝元公にご挨拶をして、約12.5km3時間半の萩往還第4弾の旅を終えた。

夏休みの宿題である自学ノートに、子ダヌキたちは「萩往還を歩いてとても疲れました。昔の人は草履で、僕たちが歩いた何倍もの距離を歩いたんだなと思うと、吉田松陰や坂本龍馬は、日本を変えなければいけないという強い思いがあって、苦しくても死ぬ気で歩き続けたんだと思います。」という感想を書いていた。多分、子ダヌキたちも、猛暑の中「死ぬ気」で歩いたんだなと、母ダヌキは自学ノートをそっと閉じた。しかし、「萩往還」はこれがすべてではないことを、子ダヌキたちは知らない。