あらゆる旗章と紋章とその他についてのメモ

始めに

どうも!初めましての方は初めまして。たんたどです。早速ですが、自己紹介と分離元記事(固定された記事、親記事)は以下です。特に読んでいただきたいのは前者です。

それと、下記の記事でも述べているのですが、分離元記事(親記事)を書きに書いた結果、noteが重くなり執筆にストレスを覚えたため、完全分離、要はダイエット、もっと分かりやすく言えば文字数を削ることに致しました。

より皆様に口調は口語的とは言え、分かりやすく、親しみやすく、かつ詳らかに述べるとどうしても文字数は膨らみますので、ここでも分離致します。

自己紹介に加えての、留意点

・一人称は「俺」です。口語的です。今から1人で全部直すのは無理です。したくないです。やるとすれば、チームを組む必要があります。

・この記事も重くなってきた場合、メモ2を作ります。

・Wikipediaのリンクは、日本語ということよりも、記章や紋章の画質の良さを重視しております。画質が良いものが日本語のページになければ、外国語版のWikipediaに飛べるリンクを貼付しております。日本語のページにそれが載っていれば、無論それを選んでおります。

これくらいでしょうか。他に気づいたことがあれば増やしていきます。

本題のメモ

ディスコの検索機能はブラウザと比べあまり優秀でないどころか、時々機能不全を起こすばかりでなく、なにか追記や修正をしたりするとヒットする文章が膨大になるパターンがあるので、ここに何か気づいたり、あるいは覚えたりしたいことが調べ物、読書などで出来れば、メモしておきます。

最大の利点は、Ctrl+Fすれば出てくる可能性が高いということです。出題範囲ではない分野も、疑問点に思う点も多く含まれます。

・インエスカッシャンで十字架があるのは、セルビアのみ?

・太陽と月と星が同時に出ているやつは流石にない(保証もない)。

・パナマ、星の色が違う唯一の国旗。

・ブータン、国中が禁煙。の、はずだったがコロナ禍で一時的に解禁?

・太陽がオレンジ色、アルゼンチンとウルグアイ?

・ブルネイ、国名の由来は周辺の地域を人々がブルニと呼んでいたことに由来。ブルニの語源及びスペルが不明。

・ブルンジのカリェンダ(Karyenda)という伝統的な太鼓祭り、世界文化遺産に登録。

・ベリーズ、左の人物は斧、右は櫂を所持。これらはマホガニーで造船していたことを表している。これのみならず、経済をマホガニーで支えたことを表している。

・ベルギー、比率が最も正方形に近い。13:15で、割り算すれば約1:1.153。

・モーリシャス、横4色旗はこの国だけ。

・レバノン、中東ながら唯一砂漠がない。

・タジキスタン、唯一、王冠と五芒星。

・コンゴ共和国、斜めの唯一の三色旗。

・西武バスと酷似のアゼルバイジャン、部族の数を表す八芒星はこれだけ。

・アルジェリア、赤と緑が光学上の波長を数値で規定している唯一のもの。

・星と動物を含むもの、クロアチアとパラグアイとボリビアと他は?

・太陽と星を含むもの、コスタリカとフィリピンとボリビアと他は?

・月と星と動物、クロアチアと他は?

・アフリカ大陸で国旗に盾を採用しているの、エジプトとエスワティニとケニアと赤道ギニアのみ?

・黒人国家でもイスラム国家でもないのに黒色採用は、ドイツ、ベルギー、エストニアのみ。

・アフリカで国標を用いているのは赤道ギニアのみ、エジプトは文字が書かれているが国名を記しているだけで国標ではない。

・国旗に国章、図柄、図形を表記させるために白抜きのスペースを設けているのは、ウガンダ、コスタリカ、チュニジア、ハイチ、ベリーズのみ?チュニジア、ハイチはスペースに入る?

・ヘラルドリー(heraldry、紋章学)の語源は、紋章官を表すヘラルド。もっと言えば、おそらく古ドイツ語のbeerwald、すなわち軍事行動の告知役に由来。vexillology(旗章学)の語源は多分ウェクシルム(vexillum)。

・方形旗、バナーとルビが振ってあるが、スマホのバナー広告や、バナー通知となにか関係がある?

・ピトケアン諸島等の装飾は、マントという。盾を背負っていた時代、日光で熱くなってしまうので遮熱シートとして活用していた。戦闘の際は敵からの攻撃によって結構ボロボロになったので、マントの原型をとどめていないような形になっている。

・現代まで遺る中世の盾は、大抵は複数の木板を接着した合板のようなもので、ブナやライムなどの目の粗い木板に溝を付け、マルッフルと呼ばれる強力な接着剤の1種で繋げた。マルッフルのスペルと語源が知りたい。このリンクでは、「a mixture made out of glue that was made from milk and quicklime」で、つまり牛乳と生石灰を混ぜたものとある。だが、肝心のスペルがない上、これが本当にマルッフルのレシピかどうかも怪しい。紋章学事典54ページ。

・同じく54ページ。盾は油で煮られた馬、ロバ、鹿、羊皮紙(パーチメント、parchment)、亜麻布などで覆われていた。油で煮られたことでなめし革となるが、防御力がアップした。外側には、ゲッソ(gesso)と呼ばれる上質な石膏が塗られた。

・盾を使用しない時、ギッジと呼ばれる革製のストラップを使って背負っていた。スペル及び語源が知りたい。紋章学事典55ページ。

・アルファロメオのロゴの歴史は、中世ミラノの支配者であったヴィスコンティ家の紋章盾に由来する。昔この地方を襲っていた巨大な毒蛇がいて、人々はなだめるために最初は1日2匹の羊を生贄に、それが尽きたら今度は定期的に新生児を捧げていたが、ヴィスコンティ家のオットーネ氏が懲らしめることになる。オットーネは第一回十字軍の際、ヴォリューチェというムスリムの君主をエルサレムの城壁の下で破った人物で、ヴォリューチェの兜飾(🐍)を自分のそれとした。このような紋章は他にはなく、毒蛇に特別な地位が与えられて、何世紀にもわたり、できる限り完璧に描かれた。そしてアルファロメオのロゴとなり、現代に至る。

・国章に豹と名のつく動物が描かれているのは、ガイアナ、ガボン(黒豹)、コンゴ民主共和国、ソマリア、ベナン、マラウイ。他には南アに1977~94年に存在したボプタツワナの国旗及び国章。もっと言えば南オセチアの雪豹。

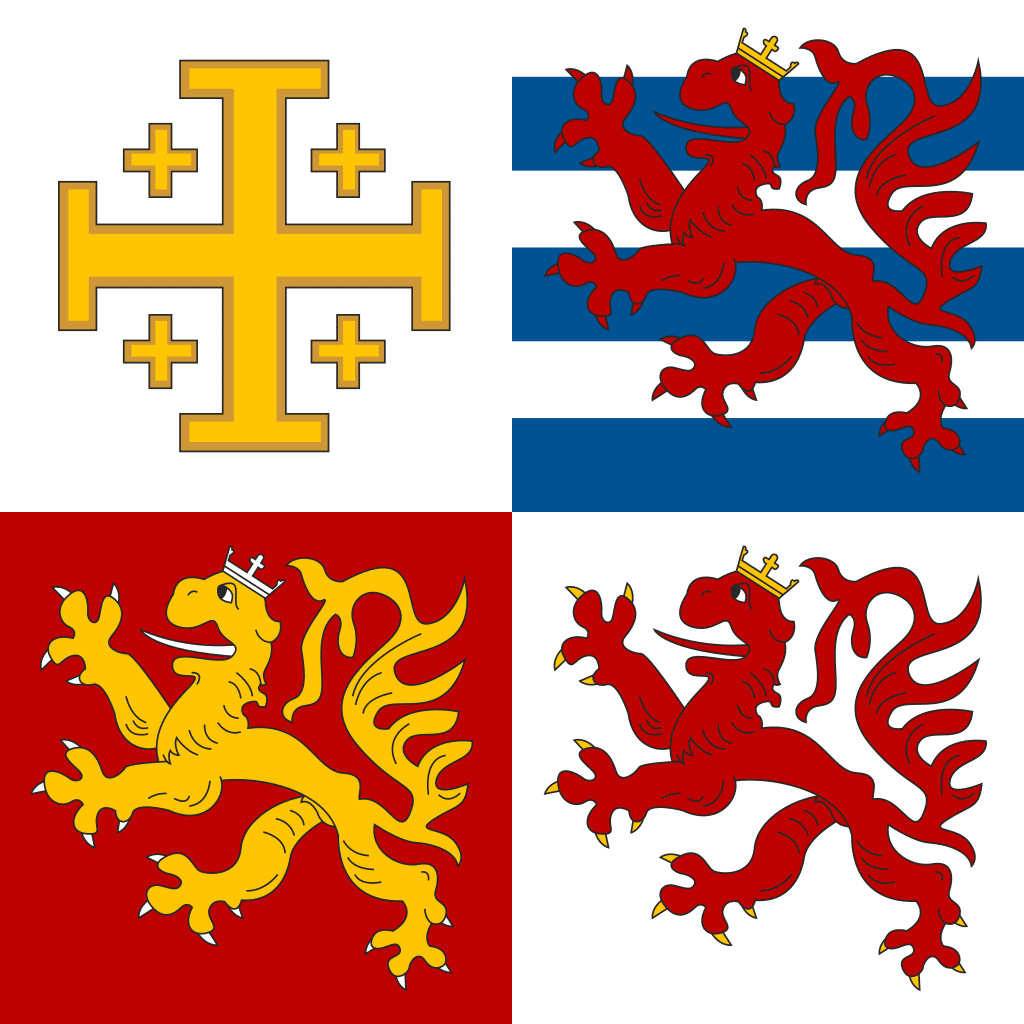

・図75(1)のワロン地域、フランスとの文化的な関係を想起させるガリアの雄鶏を元にしている。ガリアは、原子番号31のガリウムの名の由来でもある。

・エスワティニの3ヶ所の飾りとして用いられる羽の元の天人鳥、アフリカのサバンナ地方にだけ棲む特有の鳥。

・ベトナムの国章の歯車、立体的。

・ハンガリーの国章の頂点の十字架は、1850年頃まで真っ直ぐだった。

・エクアドルの船のヘルメスの杖について。蛇?吹浦忠正氏はメキシコが蛇を描いている唯一の国旗としている。以下の子記事も作った。

・戦時中のミャンマー(旧ビルマ)の旗には、孔雀が描かれていた。

・アンデレ十字(ジャマイカ等のX十字)は紋章学の幾何学図形(オーディナリー)のソールタイア(ソールタイヤ、saltire)で、その語源は「跳躍する」を意味するが、語源元の言語が不明。

少し長くなるので、番号で表記する。なお完全にキリスト教。

1.聖アンデレ(アンドリュー、Andrew)は十二使徒の一人で、伝道者ペテロ(古典ラテン語:Petrus)の弟。

2.アンデレはギリシャのパトラス(ギリシャ語:Πάτρα)でX十字にかけられて殉教したと言われている。

3.後にパトラスの司教レグルスが、アンデレの遺骨を世界の北西の果に埋葬せよとの天使の託宣(たくせん)に従い、350年頃、現在ゴルファーのメッカと言われているセントアンドリュース(St Andrews)にたどり着き、その地に埋葬して教会を建てたという伝承が産まれた。どこの天使か、名前は不明。

4.アンデレがスコットランドの守護聖人に祀られるようになるのは、このような背景があったという。

・斜め帯は紋章学でいうオーディナリーのベンドに当たる。フィールドに向かって左上部から右下部に斜めに走る帯図形で、反対に右上部から左下部へかけてのものはベンド・シニスターという。ベンドは、古フランス語の「くくるもの、帯」から来ている。英語のバンドと由来が一緒。

・セーシェルも変形ベンドの1つ。他はザクセン州や、ラウテン・クランツ(Rautenkranz、ドイツの地名)。斜め帯状に走るデザインは花冠(かかん)を表しているが、これも変形ベンドの1つ。もっと言えばこの植物はミカン科の多年草でヘンルーダ(オランダ語: wijnruit)と呼ばれ、ハーブとして親しまれている。

・三角旗の発生は新しい。記録に最初に表れるのはキューバ。この旗の起源は、ベネズエラ人ナルシソ・ロペス将軍がスペインからのキューバ独立を支援する目的で、1850年5月、遠征隊を率いてニューオリンズからカルデナスに侵攻した際に掲げた軍旗と言われる。

・円形旗(北朝鮮、日本、バングラデシュ等)は、旗章学ではディスクと呼ばれる。紋章学でもオーディナリーとして円形を利用することがあり、それを総称してラウンドゥル(Roundel)と言って、金の円をビザントゥ(bezant, besant)、銀をプレート(plate)、赤をトートゥ(torteau)などと色によって名前が決まっている。読みは、図説国旗の世界史を元にした。

西洋紋章学ではそれぞれの色彩に固有の名称があるのですが、円形になるとその名称が変化します。そして金色の円の名称は「ビザント(複数形ではビザンツ)」。これは第4回十字軍でビザンツ帝国から奪取した金貨に由来するとされており、このことからも中世西欧には金貨がなかったという説は頷けます。 https://t.co/SE9gooqGiq pic.twitter.com/qVcpnZXyHK

— ゆづき@西洋紋章学研究家 (@6meikan_herald) February 7, 2023

・第二次大戦後の独立ラッシュに伴い、円形意匠を採用する国が相次いだ。韓国、北朝鮮、インド、バングラデシュ、ラオス、キルギス、カザフスタンはいずれもアジアだが、何故円形を選んだか?下記を参照のこと。

・そもそも円には、そのシンボル性として永遠、宇宙、完全無欠、神秘、本質といった意味を持ち、不思議な図形はインドや中国で思想や理論を産んだ。このことから東洋では早くから円が受け入れられやすい環境が整っていたと考えられる。

・3.2で4ヶ国しかなかった額縁型の旗は、旗章学ではボーダー、オーディナリーでは同義のボーデュアと呼ぶ。最初に紋章として表れたのは13世紀中頃と言われ、紋章図形の中では最古の部類に入る。

・山型は紋章学で言えばシェブロンまたはパイル。旗章学でも同じ。古フランス語で垂木を意味するシェブロンは家屋の棟の部分の梁の形に由来。旗章学の訳語では山型と呼ぶ。

・軍隊の下士官や警官が肩や袖につけている階級章は、シェブロン紋(フランス語:Chevron)を応用したもの。

・一方のパイルはラテン語の投槍が語源とされているが、紋章に取り入れられたのは建物の地ならしの際に打ち込む楔形の杭からという。一般には逆三角形。

・山型紋は紋章としては古いが、記章の歴史は思いの外新しく、最古のものはナタール共和国(アフリカーンス語: Natalia Republiek)のもの。なお文献では最古というだけで、詳細な年月は不明だが、ナタール共和国の建国日はWikipediaでは1839/10/21。

他にはエリトリア、ガイアナ等。

・4分割旗には、グレナダ、中央アフリカ、パナマ、モーリシャスも入る。

・ジグザグ分割旗には、2カ国だけ、カタールとバーレーン。1855年に全く同じ意色と意匠からスタートしている。ジグザグ模様に特に意味はなく、純粋に装飾性のためだけで考えられた。

・変化が起きたのは、1949年に海老茶色に日焼けしたときのこと。初めて両者間に変化が生じ、2002年にはバーレーンのジグザグ数が5つになり、意匠面でも違いが産まれた。

・国章に細部まで描写があるものは、融通を利かせて若干の違いは考慮するのが暗黙の了解となっている。つまり、細かな模様が入っているものは重要な儀礼を除き、省くというケースが多い。例として、エクアドル、エルサルバドル、コスタリカ、スペイン、ドミニカ共和国、フィンランド、ベネズエラ、ペルー、ボリビアなど19ヶ国にのぼる。残りの10ヶ国を知りたい。エルサルバドルは省略されるのにニカラグアは省略されないのは、何故?見分けがつかなくなるから?

・フランス領ポリネシア、海洋民族ポリネシア人の象徴で、彼らの生活に欠かせないピラグアと呼ばれる双胴型カヌーを描く。同スペルで、プエルトリコのかき氷の名前でもある。

・ブラジルの国旗の青い円は空。この国が帝政から共和制に変わった日の朝か夜、1889年11月15日の午後(朝)8時30分(20:30?)のリオの上空に展開していたもの。27個の星は1992年以来のもの。極夜が起こる南緯66.6°(90°‐地軸の傾き(23.4°)=66.6°)とはおよそ4800キロ離れている。リンク元が言うには、「もし地球のまわっている軸がかたむいていなければ、世界中で季節がなくなります。日本では一年中、春や秋みたいな気温になってしまうのです。」いや、むしろ夏が異常なので、それを望んでいるようだが。現段階でも夏と冬の二極化、もしくは場合により逆転(南半球でも然り)しつつある。ちなみに、太字にした部分を借りた文献で夜と書いているのは辻󠄀(辻)原康夫氏。朝と書いているのは苅安望氏、吹浦忠正氏、そしてWikipediaで見つけたこのページと、そこから切り取った下記画像の青い該当部分。

また、日の出日の入りは下記サイト。1900年の元旦までしか遡れないが、そこでも午前4時台に夜が明けているので、そこから2時間半経って星が見えたかと言われると、微妙である。画像及び子記事(考察記事)は以下。

・初めて星条旗を作ったのは、ベッツィー・ロス氏。最初はクック諸島のような円形に並んだ13個の星。

・州が増えるごとに星の数が増えるのは、アメリカとブラジルのみ。

・トルコの国旗の起源については、以下の5つの説がある。

1.紀元前340年、ビザンチウム(現イスタンブール)をアレクサンドロス大王の父でマケドニア王フィリポス(フィリッポス)2世が包囲攻撃した際、ビザンチウムは堅い城壁で守られていたので地下トンネルを掘って突破しようとしたところ、突破できないうちに月が出て発覚し、追い払われたという説。

2.1295年、オスマン=トルコのオスマン=ベイの夢物語に由来。夢の中で、彼の胸から新月と星が大きく湧き出し、やがてそれは東ローマ帝国の都コンスタンティノープル(コンスタンチノープル、現イスタンブール)の征服を暗示したと伝えている。

3.セルジュク・トルコのアラジンが用いた旗に星を加えた。

4.1389年のコソボポリエ(現セルビア)の会戦にまつわる話。Wikipediaだと下記がヒット。

陣中訪問したオスマン帝国のムラト一世が、血の海に映し出された新月と星の凄惨な光景をイメージとして結晶させ、新月に星の図柄で旗を考案したとする説。

5.古代、ビザンチウムは狩猟の神であり月の女神としても知られるローマ神話のディアナ(アルテミス)を守護神としていたことから、新月が町のシンボルにされていたと言われる。下って330年、ローマ皇帝コンスタンティヌス(コンスタンチヌス)一世がビザンチウムを新たにコンスタンチノープルと改称した際、新都を聖母マリアに捧げ、イエス生誕の告知を象徴した「ベツレヘムの星」をディアナの月と結合させたことから、新月と星を組み合わせた新しい意匠が考案された説。1453年、コンスタンチノープルがオスマン=トルコによって陥落された際も、町の紋章として引き継がれ、のちオスマン帝国の旗印に格上げされたというもの。

以上。

・ミャンマーの最大の少数民族であるシャン族の旗も、満月。

・満月には平穏、静寂と言った意味付けがなされ、太陽の情熱、活力という象徴とは異なり、国土の安寧を優先する仏教的な世界観が底流に見える。

・X(旧Twitter)のスパムの報告が完了した通知の盾、何式?知りたい。

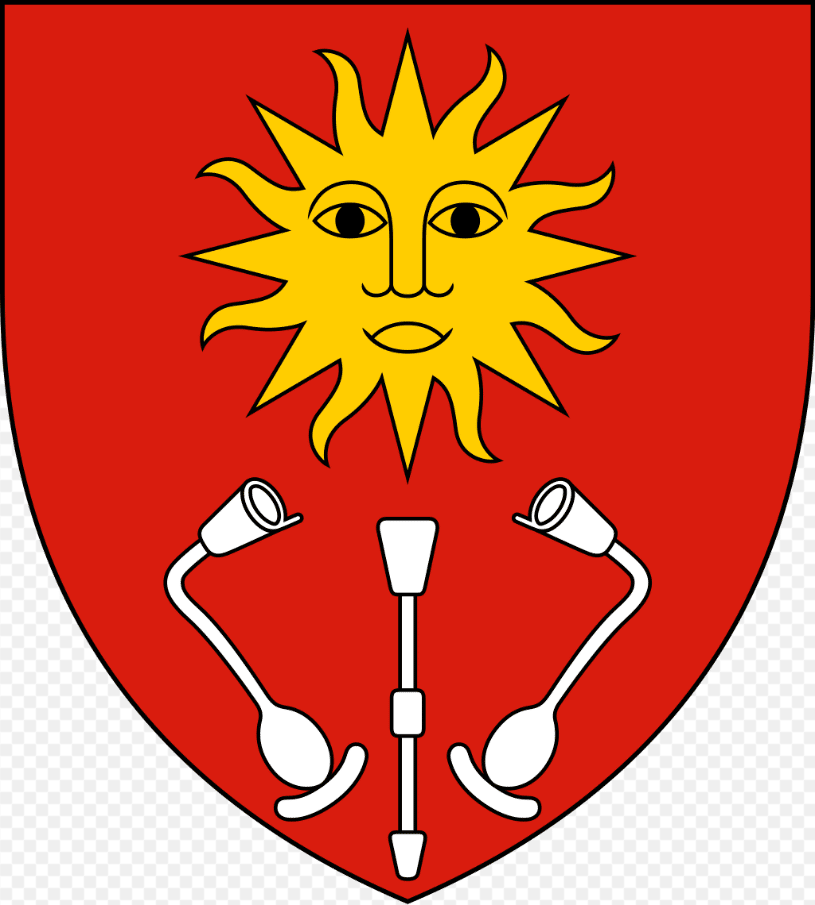

・太陽に顔が描かれるのは、太陽の人格化を物語っているため。典型例はウルグアイ。

・太陽の初期の頃の図形では、盾中央に置かれた太陽は正午のものを、向かって左上部は日の出、右下部は日没を意味した。

・日章旗の議論の余地は残されており、記録によれば701年に朝廷の儀式に日幡(にちばた)と呼ばれる旗印(はたじるし)を用いたと言われるが、これが日の丸の起源かは不明。

・すごいルビが振ってあるものとして、3つの山頂部(ドライベルク(dreiberg)、例としてスロバキア)、山頂部の尖峰(シュピッツベルク(spitzberg)、例としてスロベニア)、6つの山頂部(ゼックスベルク(sechsberg))が書かれている。6つは不明。全部ドイツ語。ちなみに7つだったら、キルギスの国章および図153(1)。4つならカナダのアルバータ州の州旗。

ドイツって、「ベルク」や「ブルク」と名のつく町が多いなと思いませんか?

— とっておきドイツ観光案内🇩🇪 (@doitsu_kanko) April 7, 2019

「ベルク(Berg)」は「山」、「ブルク(Burg)」は「城」の意味で、ハイデルベルクの周囲には山々が。ローテンブルクやメーアスブルク、クヴェトリンブルクなど「ブルク」のつく町は、城塞都市または城のある町です。 pic.twitter.com/N4xYdKbn4A

・未詳だったもの:パキスタン北東端に位置するフンザという地域。本では黄金の弓矢の由来は未詳とあるが、「フンザ」自体が弓矢、または弓矢を持つ人という意味がある。

・紋章学の分野ではワシ以外の鳥類はとても種類があるので、50音順でまとめる。全て国章から。下線が引かれていないものは3.5で紹介済み。何も書かれていないものは出自不明。これをひっくるめて、動物全体にして、子記事を制作中。なお完成の目処はゼロ、全くなし。むしろ終わらせてはいけないが、ワシとライオンだけグラフにしたら飛び出ると思う。

・アヒル(オランダのディーメンの旗)

・ウミツバメ(海燕、クック諸島。ただし英版で、シロアジサシと紹介。ウミツバメは文献から。シロアジサシとの違いはここをチェック)

・オウギワシ(パナマ)

・オウム(サントメ・プリンシペ)

・カラス(マン島の紋章)

・ガルダ(インドネシア、タイ、ヒンドゥー教の神話に登場する神鳥、後者は半人半鳥)

・孔雀(ミャンマー)、このときは国旗に紫が使われていたことになる?

・グンカンドリ(キリバス、ナウル)

・コウノトリ(ドイツのグロースボットヴァール市の紋章)

・黒鳥(西オーストラリア州、州鳥、リヒテンシュタイン(右下の人面鳥、ちなみにルーツはこれ))

・サイチョウ(rhinoceros hornbill、マレーシア、サラワク州旗)

・鷺(ブラジルのロライマ州)

・サンショクウミワシ(ザンビア、ナミビア、マラウイ、南スーダン)

・ショウジョウトキ(TTO)

・シラオネッタイチョウ(白尾熱帯鳥、セーシェル)

・セントルシアオウム(セントルシア、国鳥)

・鷹(UAE、クウェート、シリア)

・ツメバケイ(爪羽鶏、ガイアナ、国鳥)

・白鳥(ベラルーシのミオリー地区)

・ハチドリ(TTO)

・鳩(ギニア、キプロス、グレナダ(グレナダバト)、トンガ、リベリア、フィジー)

・ハヤブサ(サントメ・プリンシペ)

・ニワトリ(ケニア、ベルギーのワロン地域とブラバン・ワロン州)

・フクロウ(メキシコのトゥランシンゴ デ ブラーボ市、ちなみに疑義。本当にフクロウかわからない。確実なのは紋章学事典90ページ、直臣アランデル(Baron Arundell of Wardour)家の紋章)

・フラミンゴ(バハマ、国鳥)

・ペリカン(SKN、国鳥、バルバドス、ルイジアナ州、州鳥)

・ワキアカヒメシャクケイ(TTO、国鳥、コクリコとも)

分かっているものは以上。Wikipediaに頼ったところもあるが、「図説 国旗と世界史」に載っていたものは全制覇。

・ガルダの設計図は下記。

・イルカ、フランス南東部のかつての州の州旗にも登場。

・フロリダ州の1861年までの旗、比率が謎。Cent Browserのスクリーンショットでは691:1081で1:1.564、ダウンロードでは1382:2161で1:1.564、Firefoxのスクリーンショットでは869:1354で1:1.558。どれも約分不可。Cent BrowserのSVGの拡大比率を色々いじってみたがどれもピクセルが約分不可。

829:1297≒1:1.564、518:811≒1:1.566、1031:1613≒1.1.564、約分不可。

多数決で1:1.564ってことでOK?文献では2:3。

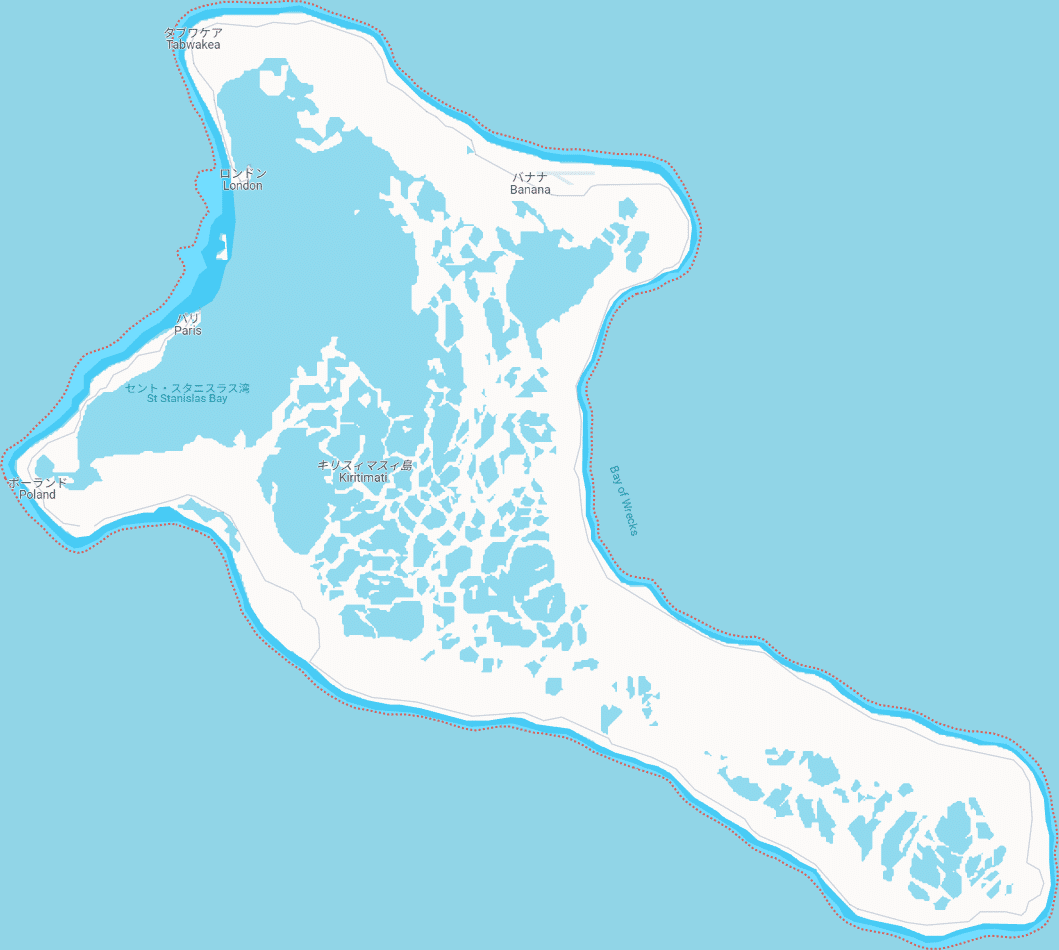

・キリバスのキリスィマスィ島、UTC+14を採用。世界で最も速く日の出が見られる。場所はここだが、地名が面白すぎる。バナナ(banana、🍌)、パリ、ポーランド、ロンドンがある。

さらに言えば、日付変更線との位置関係はこの様になっている。

この島に24時間滞在すると日付、どうなる?キリバスは西側に標準時の地点がある。

・アイダホの旗、トナカイと馬。

・ユリの紋章は、古代オリエントやクレタ文明の時代から用いられてきた伝統ある記章で、ライオン、ワシとともに三大具象的図形(チャージ)の1つ。だが今ではスペインやセルビア、ケベック州、BHの独立当初の旗などにしかみられない。

・すべての国に国鳥はいるのか?

・香港の花はバウヒニア(セイヨウハナズオウ(西洋花蘇芳)ともいい、香港原産)、マカオは蓮。同じ蓮繋がりなら、ロシア南西部にあるカルムイク共和国の国旗(カルムイキアとも言う)も同じ。こちらは仏教の象徴である蓮。

・1836年~1839年のテキサス共和国の旗、星の角が1つだけ尖っていない。画像は正方形。厳密に言えば1つの五角形と4つの三角形と1つの台形からなる。図形として分かりやすいように同色の青で線を引いた。これ以外でこんな形の星は見たことがない。

そして、こう僅かでも面積が違ってくると放っておけないので、台形と三角形の面積の差のパーセンテージを出そうとしたが、欠けているはずの所の面積が何故か通常の三角形より大きくなってしまい、困惑していたが、GIMP2で謎が判明。3時の方向の三角形を台形に重ねたら、台形のほうが大きい上に、そもそも正五角形ですらなかった。

・オハイオ州旗だけ、アメリカ50州の中で唯一、四角形ではない。比率は8:13。ペナントの形をしているのは南北戦争時代の騎兵隊旗に由来するため。

・ベルギーの首都ブリュッセルの地域旗にはシンボルである黄色のアヤメ(アイリス)が描かれており、アヤメの湿原に侵入した敵軍が沼地に足をとられて敗走したという伝説に基づく。

・ギニアビサウのような横T字旗をトライバーという。スペルが知りたい。

・イスラム教はシーア派の聖人崇拝の容認くらいで、偶像崇拝を周知の通り厳しく禁じているため、イスラム教の国が生き物の像を国旗に書き込むことは原則として無し。エジプトは例外。それでこそ、アラビア文字を装飾として使っている。

・オクラホマ州、旗の比率が不定。不定とは?

・アラスカ州、比率が125:177。もっと数字が大きいのは、オレゴン州、文献だと500:833。後者は、パラグアイの国旗のように表裏で図柄の違うアメリカで唯一の州旗。裏にはビーバーが描かれている。

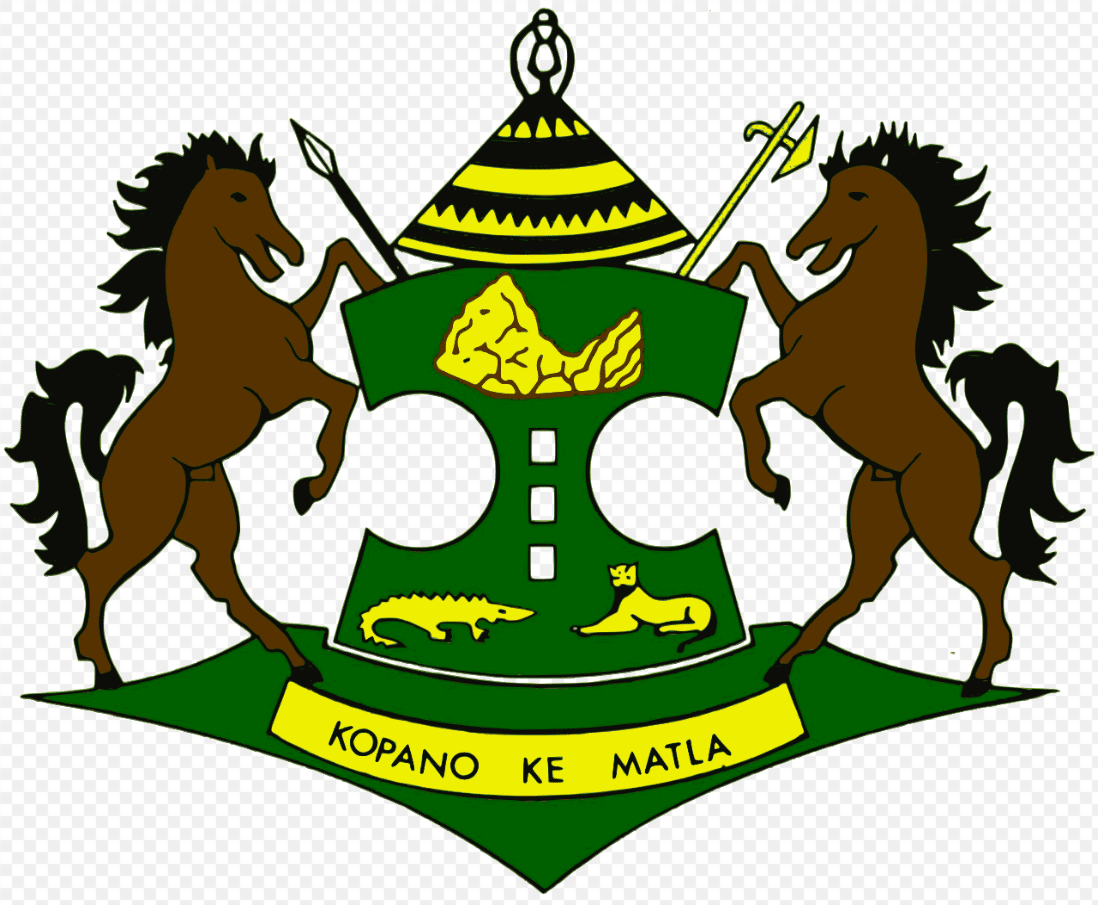

・クワクワ、国旗、国章下部の動物を全部知りたい。何ならその他も。国旗の比率は2:3。

ボプタツワナ国章と同じ形の盾が使われている。クレストにバソト帽?

・バンクーバー島の旗、わかりやすいヘルメスの杖(蛇杖)とトライデント(三叉槍、三叉戟、トライズーブ、トロイズーブ)。

・アパルトヘイト期のバントゥースタン、国旗と国章を分かっているだけ全部貼る。

1.トランスカイ(Transkei)

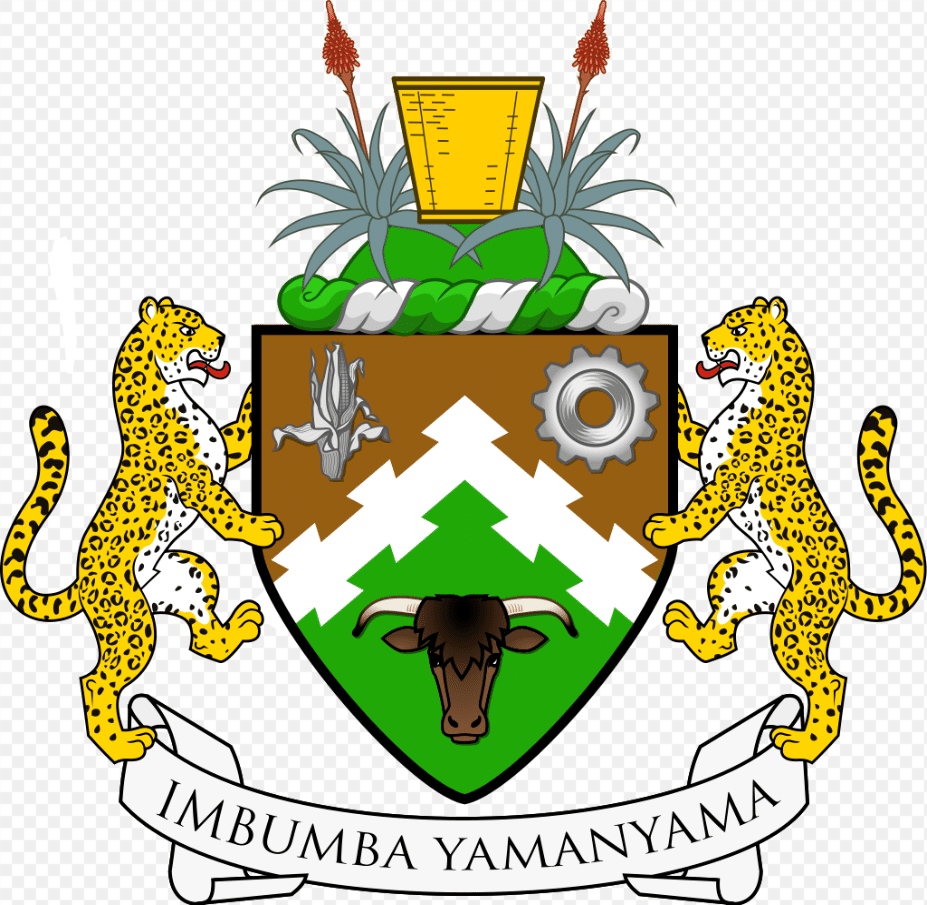

サポーター、ヒョウ?チャージに牛とトウモロコシと歯車。クレストはカゴのようなものと、緑と白の綱となにかの植物。国標はIMBUMBA YAMANYAMAだが、このサイトにかけたら荒廃した世界というとてもふさわしくない訳が出たので、グーグルさんに頼んだらコサ語で肉体と出た。どっちもどっち。英版Wikipediaで「私達が一生懸命働けば雨が降るでしょう」と出ていたので、これが最適解かも。

2.ヴェンダ(Venda)

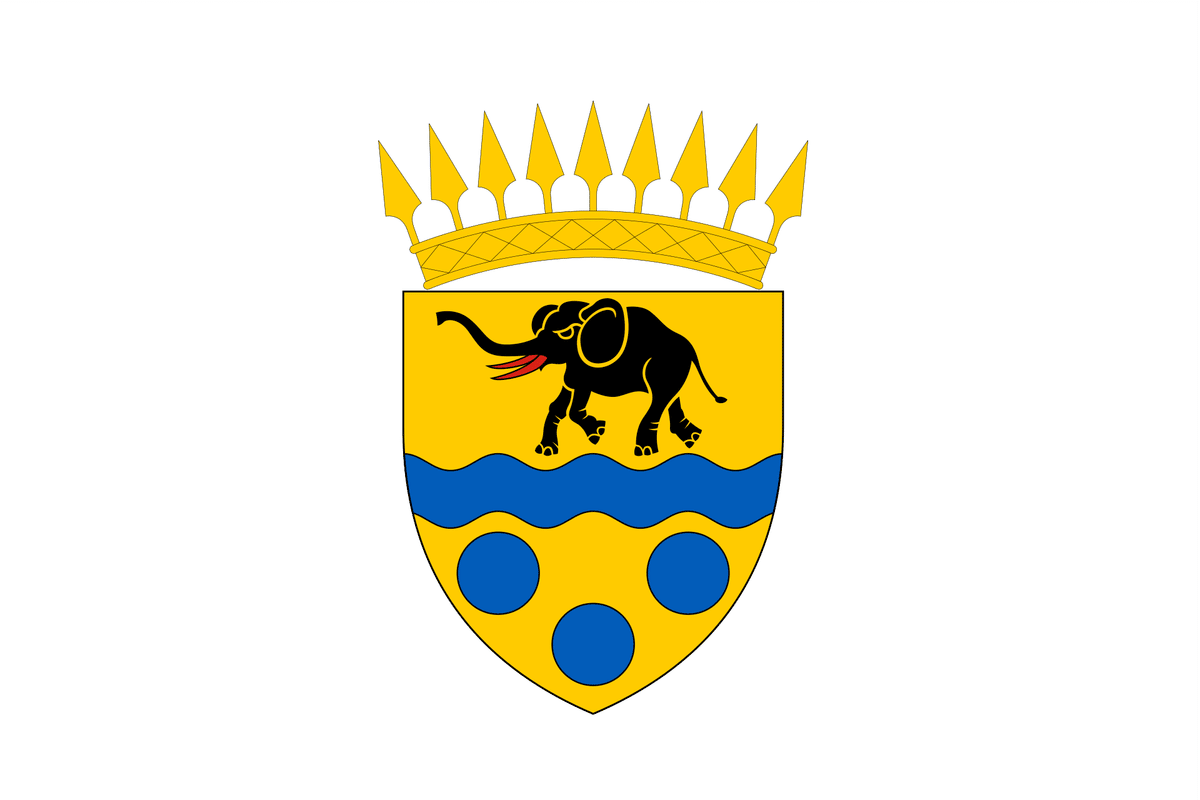

国標の、翻訳はサイトは当てにならなかった。「SHUMELA VENDA」と書いてあって、ヴェンダ語で和訳は「常にヴェンダを思う。」サポーターに2頭の象、チャージにも象。クレストにヴェンダの伝統の太鼓。

3.シスカイ(Ciskei)

中心にハゴロモヅル。ハシビロコウではない。

サポーターにヒョウ?チャージに牛、謎の植物、クレストにハゴロモヅル?あとこの鳥が乗っているものと咥えている植物が不明。国標の「Siyakunqandwa Ziinkwenkwezi」はコサ語で「星に止められるだろう」または「空は限界だ」と、ちょっとわからないものになっている。

4.レボワ(日版Wikipediaはなし、英版からのスペルはLebowa、北部ソト語)

サポーターにヒョウ?チャージに牛とその他のなにか。国標がところどころ判読不能となっていて、英版Wikipediaでも述べられていない。

5.ガザンクル(Gazankulu、アフリカーンス語か不明)

サポーター左は牛として、右は?チャージには歯車、火、国旗と同じ鎖で繋がれたスプーンのようなもの。国標は「Mintirho ya Vulavula」で、言論の功績という意味。位置はここ。

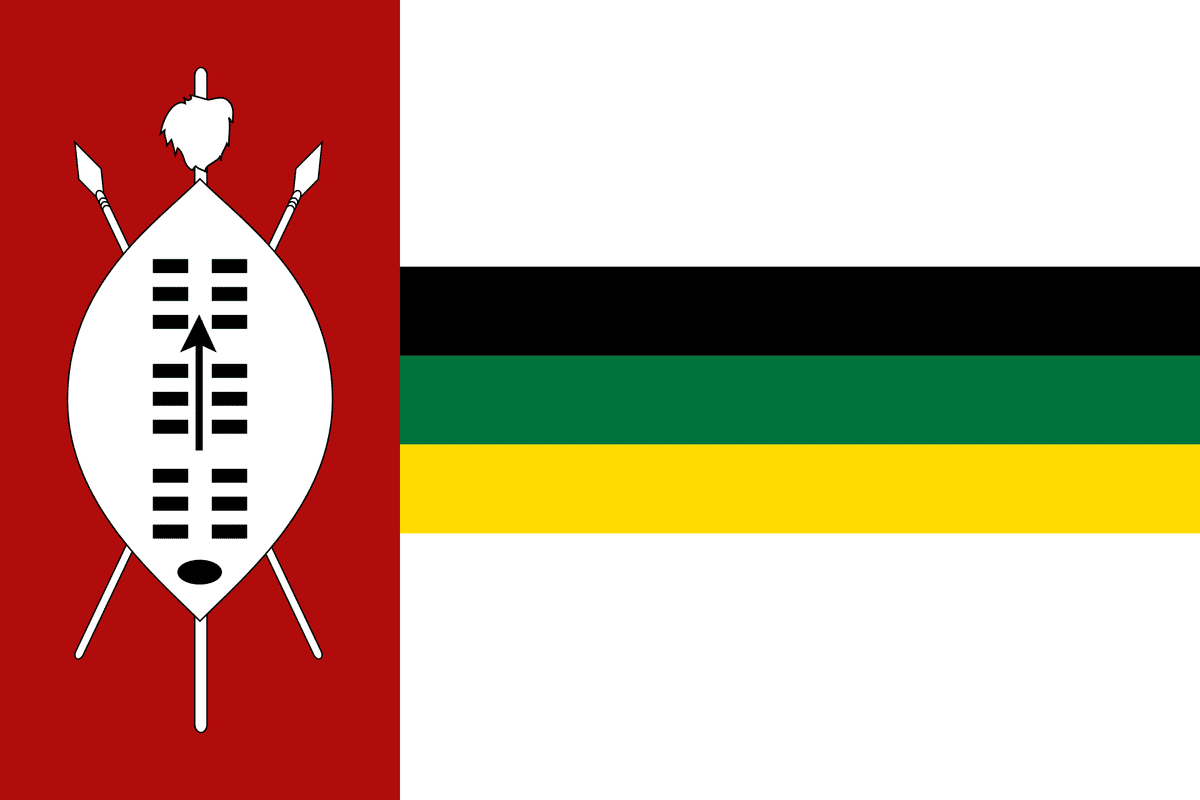

6.クワズール(KwaZulu、クワズール語?)

サポーター右はライオン、左はヒョウ?クレストに頭が透過した象。国標は「Sonqoba Simunye」、ズールー語で「力を合わせて乗り越えよう」というこれまでで一番グッと来るやつ。位置はここ。

7.クワンデベレ(KwaNdebele、ベレ語はたしかにあるがこれとの関係が不明)

中心にあるの、何?あと配色がガボンをひっくり返したもの。

左はクーズー?似ている動物が多すぎる。右は牛。標語は「KUVASWA EZIVUSAKO」だが、訳が不明。位置はここ。

8.KaNgwane(スワジ語、読み不明)

サポーターに2頭の象とチャージに牛とクレストにライオン。その他、わからない。標語はコサ語?と判定され、わたしたちは素晴らしいと訳された。位置はここ。

・サウジアラビアは文字のみの旗(刃物カテゴリーに最初は分類したが)。イラク、イランはクーフィー体と呼ばれる飾り文字を使っている。

・中南米でも国旗に文字を書き込んでいる。そもそもの始まりは1824年の中央アメリカ連邦発足時の国旗が嚆矢(こうし)と言われ、現在のニカラグアの国旗へと継承されている。

・韓国、太極旗の4隅は記号だが、ソヨンボは冠頭記号と書かれている。

・地図を描いた国旗は少ないが、セントビンセントおよびグレナディーンの中央のV字は3群の島々からなる地図上の形態を様式化した他、国名由来である聖ビンセンチオ(文献では他にこれ、ただしWikipedediaだとサラゴサのヴィセンテ)の頭文字、自然景観に恵まれてアンティルの宝石と呼ばれることが由来となっている。

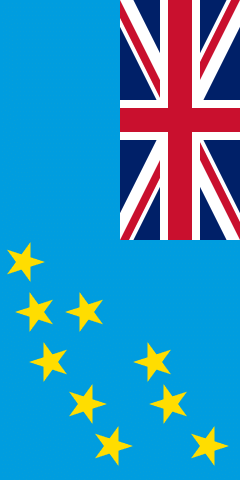

・他にはツバル。これは縦に掲揚したときに正しく星が島の位置に並ぶようになっている。

あとはブラジルのサンパウロ州など。子記事を作った。

・紋章学では天使(マーシャル諸島)から人魚、骸骨💀(下記)までを含む老若男女の容姿や肖像が様々に描写され、全身(アイスランド等)、上半身(ハンガリー)、頭部(セントクリストファー・ネイビス)、正面(スウェーデン)、側面(コルシカ島)、掌(アブハジア等)、腕(アルゼンチン等)、足(マン島)に至るまであらゆるタイプが使用された。自分で少なくとも198カ国分の国旗、国章はまとめている。骸骨は海賊旗(これは「海賊旗」の一例)に使われるのが一般的だが、最初に知った海賊旗ではない骸骨が出てくる旗は、シーシェパード。非フリなので、以下をクリック。

「Sea Shepherd Conservation Society, Fair use,https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=27717285」

ちなみに、旗とロゴでは印象が大違い。

・モントセラトの女性はアイルランドの豊穣の女神エリンという。

・アメリカの州旗に人物像を描いているのは、文献では州の数にして20/50と文献にあるのだが、一覧を何周かけたかわからないほどじっくり見ても19州しか見つからず。文献が2003年のものなので、20年以上の間になにか変わった?19州を五十音順でメモしておく。

1.アイダホ

2.ウィスコンシン

3.ウェストヴァージニア

4.ヴァージニア

5.カンザス

6.ケンタッキー

7.サウスダコタ

8.ジョージア

9.デラウェア

10.ニュージャージー

11.ニューヨーク

12.ネブラスカ

13.フロリダ

14.マサチューセッツ

15.ミシガン

16.ミネソタ

17.メイン

18.ワイオミング

19.ワシントン

以上?

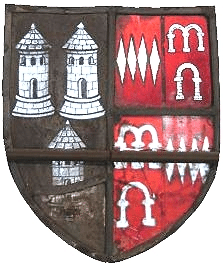

・ジブラルタル、ロックと呼ばれる岩山の小半島占め、難攻不落の天然要塞を、3つの堅固な城塞にことよせて象徴的に描いたもの。

・記章、紋章で描かれる建造物は平面描写が基本。遠近法で描かれることはまずない。また、建造物自体の描写(国章含む)が省略される場合も多い。例外はアフガニスタンや、シント・マールテン(裁判所(courthouse in the centre)が旗にも紋章にも描かれている)。

・古代の遺跡建造物を対象とした世界遺産は多いが、国旗にその威容を反映させているのはカンボジアのみ。

・「図説国旗の世界史」だとモザンビークのAK-47がAK49銃とある(119p)。確かにAK49はAK-47の派生型としてあるが、複数文献でAK-47と表記されているので、どちら?ちなみにモザンビークの国旗制定年月日は1983年5月1日なので、本が出版されるよりずっと前。

・現在では、国章には天秤(ウルグアイ、カメルーン、チュニジア、承認されていないがソマリランド)、竪琴(ハープ類、アイルランドやイギリス、鍵(キューバ、モーリシャス)などが描かれるが、旗の中ではポルトガルの天球儀、バチカンのペテロの鍵以外、具体的な生産用具は見当たらない。

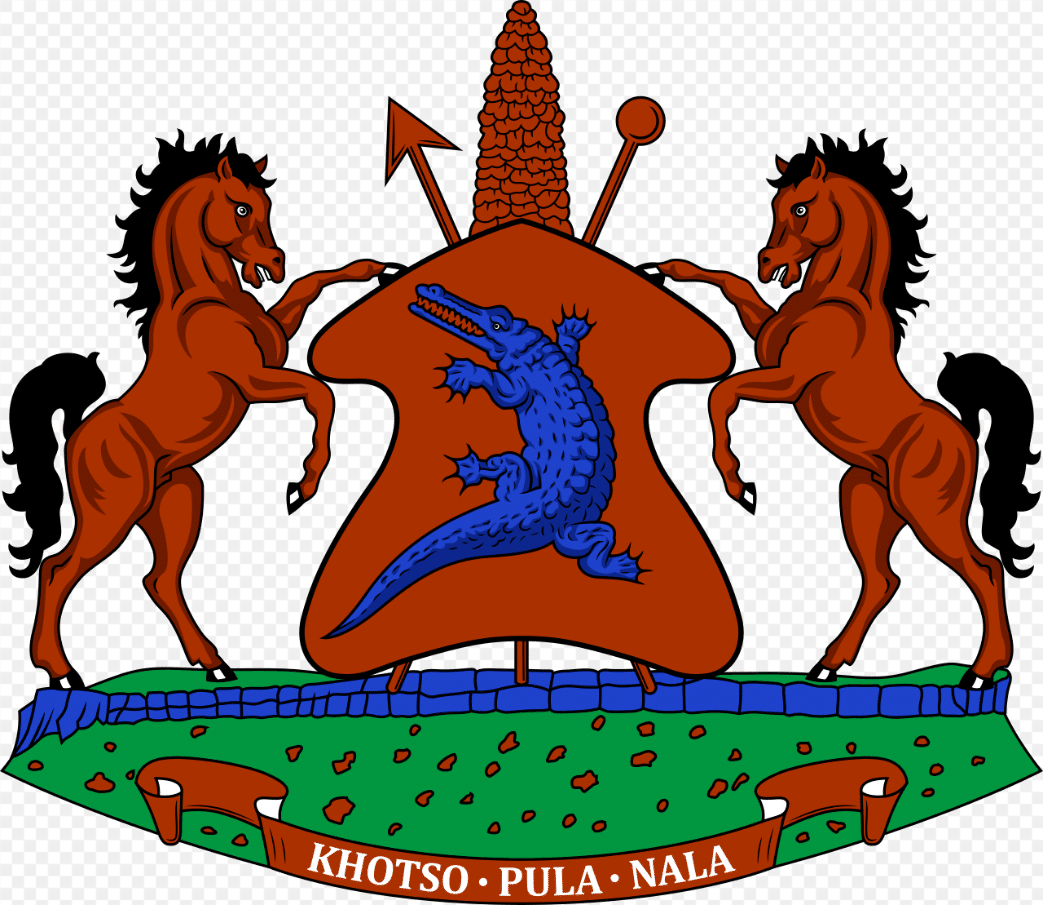

・レソトの旧国旗および現国章、投槍はアセガイ、投げ棒はノッブケリー(どちらも何語か、あとスペルが知りたい)、形が独特な盾が描かれている。盾、何式?あと、中心の棒状のものは、ダチョウの羽飾り。国章にはより詳細に描かれている。ちなみにサポーターはポニー。

・北マリアナ諸島、先住民族チャモロ人のシンボルと言われる巨石による古代の石柱タガストーンと民族の融合を象徴する花輪マワァからなる。タガストーンは、首長などの巨大な家屋を支える礎石(そいし)であったと考えられている。一つ星は、自治政府を象徴。ちなみに、比率に疑義が残る。約分できないか、1:2に収まってしまうかのどちらか。文献では20:39。

・似たような比率は、グアムの22:41。

・トルクメニスタンの絨毯模様は、グルという。

・スカニアの紋章に、グリフィン(グリフォン)が登場。俺が見つけたものは2種類。

文献のは盾がスペイン式。スカニアって、ニルスに出てきたスコーネと関係がある模様?

・1950年~1953年のハーム島域章は、ホイストよりに、上部に植物の緑のエニシダの小枝をつけ、前足を上げた3頭の黄色いイングランドライオンを配した赤い盾型紋章と、下部に白で島名を記した青旗。

・アイスランドの国章に、玄武岩が登場。

・カザフスタンの左側の模様は、伝統的なカザフ文様。

・レバノンの白を意味するレバンは国名の語源。

・イラクとサウジアラビアの国旗、文字を正しく読めるよう2枚の布を貼り合わせている。

・中国の国旗、五星紅旗(ごせいこうき)とも呼ばれる。ベトナムの国旗は金星紅旗(きんせいこうき)。

・モナコからインドネシアに国旗を変えてほしいという要望があったが、長い歴史に基づいたものであるため断った。

・ナポレオン一世皇家の紋章にハチ、ワシ、謎の鳥、天秤、斧、謎の道具など16種類以上登場する。分からない物だらけ。

・シルクロードの途中、砂漠の水や木々のあるところはオアシスとなり、都市ができ、敦煌(とんこう)や中国のトルファン、ウズベキスタンのサマルカンド、イラクのバグダッドなどがある。

・アルジェリアのサハラの砂からソーラーパネルを作り、発電を行うという太陽光発電計画が進行中。東大などが参加。

・モロッコとスペイン間は14km。

・チェチェン共和国(Chechnya)の1991/11/23制定の古い旗、オオカミが描かれている。新しい旗は2004/08/18制定。

・矢が刺さったシカ?

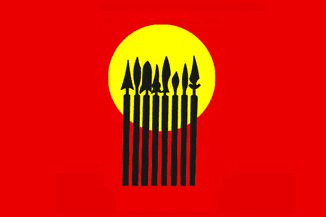

・コルディジェラ(Cordillera)民族旗、武器庫か?って言えるくらいには槍がある。8本も。しかも1つとして同じデザイン、同じ長さのものがない。使用開始年は1986年頃。

・東トルキスタン亡命政府紋章、本に載っているものはすごく月とその他の図形が立体的。使用開始年は2004年。

・東モンゴル人民自治政府旗、馬の鞭が描かれていた。

・UAEは、アジュマン(Ajman)、アブダビ(Abu Dhabi)、ウムアルカイワイン(Umm al Qaiwain)、シャルジャ(Sharjah)、ドバイ(Dubai)、ラスアルハイマ(Ras al Khaimah)で構成されている。シャルジャとラスアルハイマは同じ旗。

・南極の領有権主張の図が分からない。ノルウェーの波型は永久流氷の限界?

文献を参考に、できるだけ分かりやすくしてみた。なお勘違いしている可能性も否定できない。あと、俺は絵師及びデザイナーではない(n回目)。

1.チリの領土

2.アルゼンチン、チリの領土

3.アルゼンチン、イギリス、チリの領土

4.アルゼンチン、イギリスの領土

5.イギリスの領土

6.ノルウェーの領土

7.オーストラリアの領土

8.オーストラリア、フランスの領土

9.オーストラリアの領土

10.ニュージーランドの領土

矢印が描かれていないところは無主地(むしゅち)。

・無主地繋がりで、下記サイトが役に立った、きっかけにもなった。

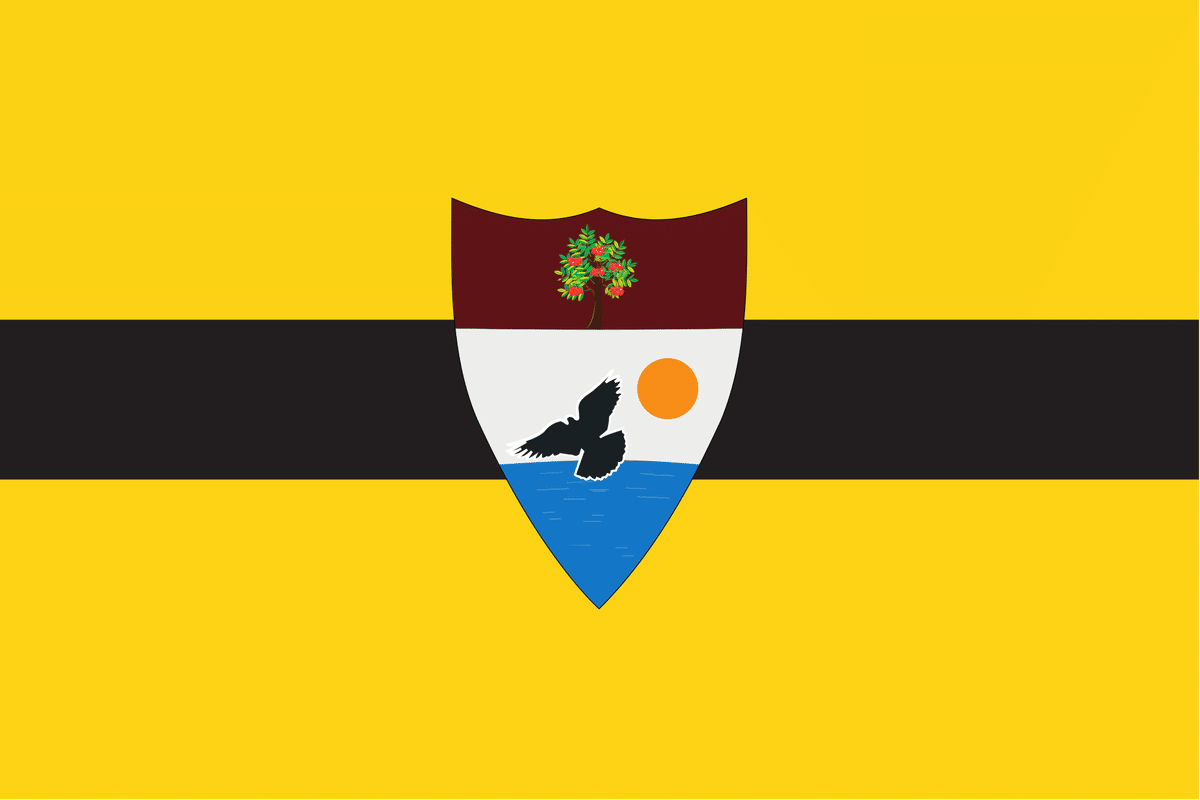

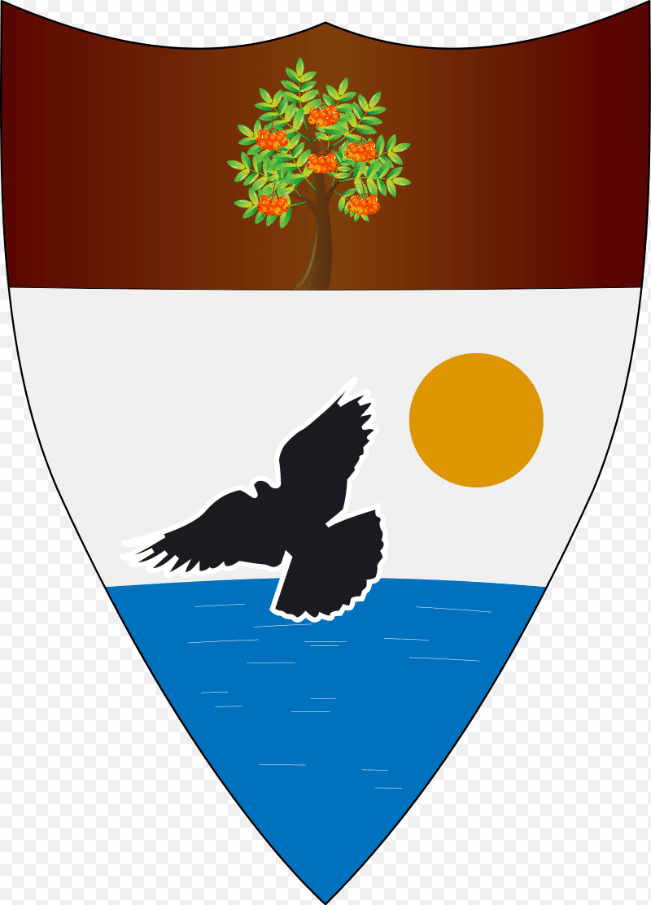

上記の通り南極と、リベルランド自由共和国(ゴルニャ・シガ)とビル・タウィール。画像は下記で、位置はそれぞれこことここ。

左の画像はSigaと書かれているのが多分リベルランド自由共和国。あとポケット1,2,3とあるがこれも同類みたいなもの?よくわからない。右の画像は赤い矢印がビル・タウィール、青い矢印がハライブ(ハラーイブ)・トライアングル。紫の矢印はわからない。地図で示したらヌビアと出てきた。昔あった国。

鳥もそうだが、木が気になる。このーきなんのき?実がなっているのってなかなかない?以下は国旗及び国章からの木。全く関係ないが日立の樹はモンキーポッド。

さらに分かりやすくするために、GIFも用意した。

配色が明るいのと、細かいところに差異が見られる。

他にもあった。チェコ、ヤブロネツ・ナド・ニソウ市。

・(TдT)などの顔文字で有名な「д」、極東共和国の国旗と国章には書かれていた。使用期間は1920~22年、比率9:13。Wikipediaのものは表示上は2:3。

・俺が好きな車のGurkha、地名としてはインドの西ベンガル州にあるグルカ族が住む土地。使用開始年は1981年、比率2:3。ちなみに文献にはクルクリとあるが、形がそっくりなククリナイフとの違いは?

・サウジアラビアの南西部で、紅海沿岸のリヤドを含むオアシス地帯のヘジャズ(Hejaz)、汎アラブ色がややこしい。

・中国の雲貴高原、ベトナム、ラオス、タイの山岳地帯にすむ民族集団、モン族(Hmong)の旗、文献よりWikipediaのほうが手描き感がすごい。

・カレニ(Karenni)民族旗、ドミニカ国の国章にも描いてあるカエルが描いてある。さらには魚。

・クメール・クロム(Khmer Krom)民族旗、上から青黄赤と世界の国旗にはありそうでない順序の色をしている。一番近いのはベネズエラ。クメール・クロム→偽ベネズエラより逆のほうがラク。

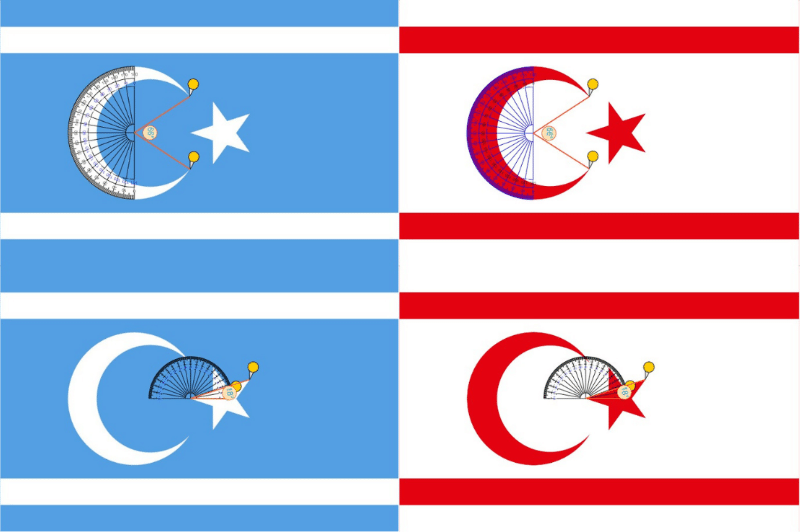

・イラク・トルコマン民族旗(Iraqi Turkmen、使用開始年1995年、比率2:3)は北キプロス(使用開始年1984年、同比率)とそっくり。どのくらいそっくりか?それはGIFを見れば色以外の構成は明らか。

上記GIFは、旗の幅に対して北キプロスの星が約1.4%、左にあるに過ぎない。一応、月の開いている角度と星の傾きも計測した。4枚も貼付するのは不適切と考えたので、1つの画像にまとめた。オンライン分度器では表示される角度は拡大できないので、少しボケてしまうが、月は66°、星は18°と、まるで誂えたように角度が一緒。

・モザンビークには鍬が描かれているが、ジャンム・カシミールの旗には鋤が描かれている。

・カチン民族旗、あまり剣らしくない。鋒(きっさき)が尖っていないから?

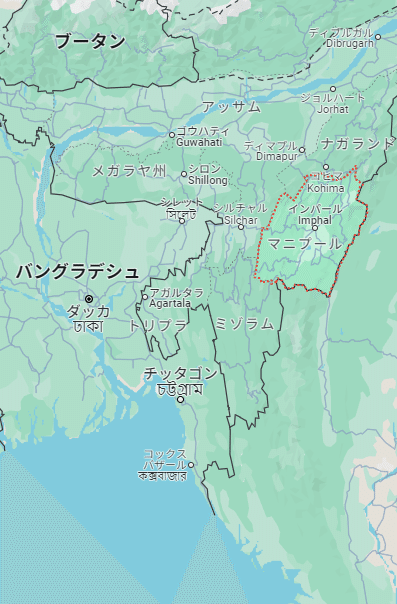

・インドの東部にある州の1つのマニプル、モーリシャスの赤と黄色を入れ替え、4色をそれぞれ調整したら理論上は簡単に偽の旗が作れる…と思ったが、少々時間がかかった。何より、高画質なマニプルの国旗がネット上のどこにもない。だが、作りたかったので作った。幸いなことに中間色という厄介な存在はなかったので、唯一の画像の比率を調べ、確実に2:3でモーリシャスと同じということを確認したあと、上からペイント3Dで色の高さを測り、ペイントの、太さ1ピクセルの線で調整していったが、ペイントのみだと問題が発生するため、ペイント3Dも併用した。下記は一連の作業の結果。

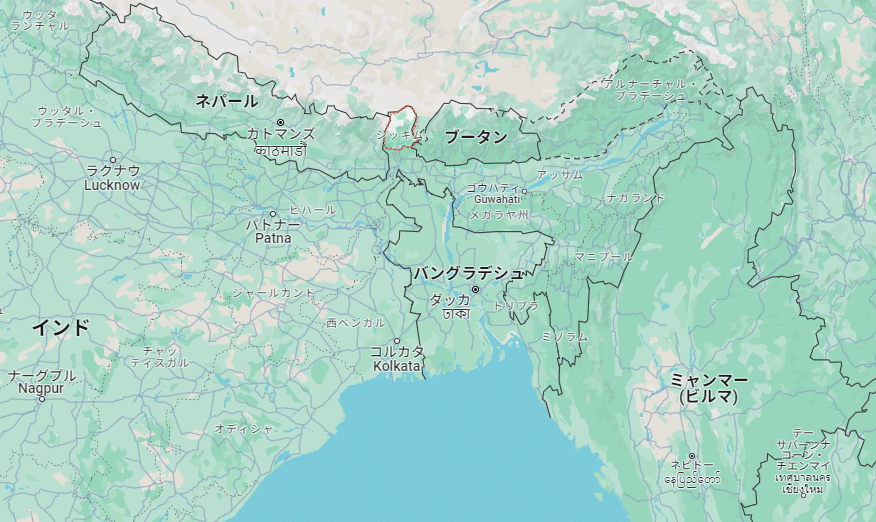

ちなみにマニプルの場所はここ。インパール作戦で有名なインパールが見える。マニプルの州都はインパール。

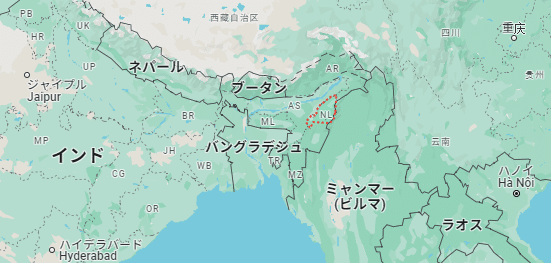

・ミゾ(Mizoram、インド北東部7州の1つで最も南東に位置、バングラデシュ、ミャンマー間)の民族旗、Wikipediaだと1422×2560と持っている機材では表示しきれないほど大きいが、文献にある通り2:3に加工した上で、円の直径を1.36%長くし、円の上の余白を2.22%、下の余白を0.61%増やし、白い上半分のHEXをfff7f7にし、中間色は無視という条件下ならば下を高さにして49.26%、0000f7の青に、中心の赤い円(文献にこのように表記)をea0021にすれば偽造ミゾ民族旗の完成。ミゾラム州の位置と、比較のGIFは以下。

・インドの辛うじて繋がっているように見える部分、距離を測ったら22.55kmしかなかった。

・ベテ(Bété、CIVの部族)の民族旗、円の直径を2.25%長くし、余白は上下左右それぞれ3.53%、3.55%、1.53%、2.06%増やし、日の丸の色を中間色は無視で1d1d1bにすれば偽造ベテ民族旗の完成。比較のGIFは以下。ちなみに文献に記述はなし。比率は287:512。

・ミャンマーのモンス(Mons)の民族旗について調べていたらベルギーの同名の地名にたどり着いたのでこれも調査したら、国章なしのペルーと旗が見分けがつかない(完全に同色ではないが肉眼だと全く同じに見える)のでそれぞれの旗とGIFを貼る。

あまりにも見分けがつかないので、もしかして自分が違うファイルを貼付しているのではないかと疑うレベル。一応、色を見分けられる能力の男女差はある。

HEXはペルーがd91023、モンスがda121a、一応違う色ではある。

ちなみに紋章には犬らしき動物が描かれているが、説明はもちろん文献に記述もないので犬種は不明。

・クック諸島の国章の右サポーターのウミツバメ(海燕)はカカイアとよばれキリスト教を表す十字架を持っている。左はクック諸島の伝統と豊かさを表すモモレタリンガバルという櫂を持ったトビウオが描かれている。盾の上には、首長が被る赤い羽毛でできたパレクラと呼ばれる被り物、底部にヤシの葉、地域名の入った黄色の帯。いずれもスペルを知りたい。

・フィリピン南部のミンダナオ島西部や、周辺のスールー諸島に居住するイスラム教スンニ派の民族、モロ(Moro)。使用開始年が1970年頃の5:9の文献に完全一致する旗は見つけられていないが、似たようなものは発見。

モロ民族解放戦線は英語でMoro National Liberation Front、略称はMNLFで、イスラム教徒の政治組織である。

この曲がった(文献ではまっすぐの刀)はクリス(Kris)と呼ばれるもので、2005年にインドネシアのクリスが工芸の無形文化遺産に登録された。

文献直撮りでGoogle lensに頼むという戦法を初めて使った。

・スイスのティチーノ州、州旗が正方形な上、公式印章までもが偽造し作りやすそうなものになっている。これだけでなく、スイスにはいくつか正方形の州旗がある。場所はここ。

・カラフイ・ハワイ(Kalahui Hawaii)、独特な形の十芒星。文献では十五芒星。場所はここ。

・カントンという言葉は州と、旗の一部の両方を指すのか?→もう答えが出ていた。はい、そうです。正確にはその他複数の意味も持ちます。

・ナガランド(Nagaland)。インド東南部のナガ州や、ミャンマー西部に居住するナガ民族の居住地の旗と紋章。

青はナガランドの空、虹は将来の約束、六芒星は6つの主要部族と自由、独立を表しているものの、何故六芒星の下端が延びているかは不明。長ーいナガランド、と覚えるのにはうってつけではあるが。

・ナヒチェバン(ナヒチェヴァン、Nakhichevan)

アゼルバイジャンの飛び地。ここ。

・キプロスの国章の盾、何式?

よく似ているのが北キプロスの国章。

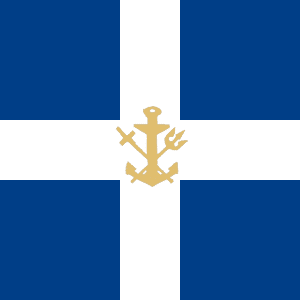

この国章平和を表すオリーブを咥えた白い鳩を配した黄色の盾形紋章で、オリーブのリース、上部に三日月と五芒星、成立年を表す数字が入っている。

・パレスチナ。イラクとエジプトとパレスチナとパレスチナ自治政府の紋章をGIFにした。

サラディンのワシ、ひっぱりだこ(ワシだけど)。

ヨルダン川西岸地区とガザ地区から構成される地域で1993年、パレスチナ解放機構(Palestine Liberation Organization、PLO)、イスラエルの間で暫定自治協定が結ばれ、1996年外交と国防を除く立法権と行政権を持つパレスチナ自治政府が誕生した。

ニュースが相次いでいるので少々深掘りする。発足当初はPLOの主流派、アラファト率いる対イスラエル穏健派ファタハが立法評議会選挙で圧倒的支持を集めて政権を運営したが、汚職、縁故採用が相次いで支持を徐々に失い、2006年の選挙では強硬派のハマスが第一党となった。アラファトの死後大統領に就任したファタハ議長のマフムード・アッバースとハマスの内閣は度々対立し、2006年にガザ地区で両組織の武装組織が衝突、ハマスはガザを武力制圧した。アッバースはハニヤを首相から解任したが本人は拒否し、ガザとファタハ率いるヨルダン川西岸地区が分裂状態となっている。

・パッタニ(Patani)

タイの最南端の5県に居住するマレー系イスラム教徒で、14世紀から1785年までマレー半島中部東岸に存在したパッタニ王国の末裔。

ハンガリーと似ていて、国旗が作れそうではある。旗竿側(ホイスト、hoist)にパッタニ王国の古いシンボルを描いた黒い縦パネルと、ハンガリーの配色。比率は2:3、ハンガリーは1:2。赤と緑はイタリア に近い。

パッタニは反政府組織のページに掲載されている。

アル・カーイダとも関係がある。文献と同じ事件は見つからなかったものの、タイ深南部三県の空港爆破、列車暴力事件はほぼこの団体によるものとされる。3つほどパッタニに関係するリンクを貼付する。

・ラバ(Rabhas)

インドのアッサム州北東部、及び西ベンガル州やメガラヤ州に居住する民族。WW2中は多くのインド部族が日本側に立って戦ったのに対し、この民族は反英闘争に加わらず日本軍と戦った。比率は2:3、とても作りやすい形をしている。実際に作ってみた。比率は2:3、色の情報は赤がff0000、黄色がffff00、白がffffff。

・リアウ(Riau)

インドネシアのスマトラ島東海岸のマラッカ海峡に接するリアウ州を中心に居住する民族。人種はスマトラ・マレー人でメライユス人と呼ばれる。スペルが分からないが、下記と関係がある?

この地域はオランダ領のときは自治州として扱われていた。しかし国自体が独立するとスカルノ大統領によって中央集権化が進められ、ジャワ人が優先されるようになった。1958年にこの民族は反乱を起こしたが、翌年に鎮圧された。その後もジャワ化は進み、アチェで独立運動が起こるとこの地域も呼応し、軍事組織も設営され、中央政府との戦闘が始まった。

三つ巴は琉球尚王家の家紋で、琉球人の教養の最高峰である三徳、内心清らかで美しく、また外形しとやかで優美な美徳、人情に厚い仁徳、柔和で守礼な柔徳(読み不詳)を表す。

ついでに、日本語版Wikipediaでの琉球王国国旗も貼付するが、形が歪。

「琉球王国は、1429年~1879にかけて沖縄本島に存在した王国。当時の正式名称は琉球國。最盛期には奄美と先島諸島までを統治。この範囲の島々の総称は琉球列島とも言う。面積3.454平方キロメートル、人口17万未満の小国ではあったが、東シナ海の地の利を生かした中継貿易で大きく貢献した。」番外編世界記章図鑑60pより。

生物の昆虫でも、一般的にリュウキュウと名のつくものは、昆虫図鑑でみても本土にいるものより少し大型。典型例を貼付。

交易範囲は東南アジアまで広がり、清の冊封(さくほう、さっぽう、中国では諸侯や太子などを任命すること)を受けていたが、1609年に本土の薩摩藩の侵攻を受けて以後は、そこからの実効支配を受けた。ただし対外的には独立した王国として、また中日の双方、交易での南方の文化の影響も受けた独自の文化を作った。1871年の廃藩置県で明治政府によって鹿児島の管轄とされたが、翌年には琉球藩を設置、琉球国王尚泰を琉球藩王に封じた。1879年に琉球処分によって沖縄県が設置され、沖縄県例として鍋島直彬が赴任、王統の支配は終わった。

・全ビルマ学生民主戦線

ミャンマーの民主化を求めて、強い権力を行使している軍事政権に対する武力闘争を目的としている学生たちの武装組織。タイ国境の山岳地帯が根城である。旗の引用元では戦うクジャクと翻訳された。ミャンマーは過去の国旗でクジャクを描いたこともあったので、それ繋がりかも知れない。

旗の制定年は判明していないが、この組織の発足年月日は1988/11/01。

・シャン(Shan)

このメモで既に1回名前は出しているが、改めて持ってくるとミャンマーのタイとラオスに接するシャン州の民族。具体的に何処かは下記。

面積155,801平方キロメートル、人口290万。

1886年に英国領土となった際も、間接統治の方針により、ここでは伝統的な階層制度が維持されていた。WW2時には、独立を約束してくれそうな日本、タイのそれぞれの軍に加担し英と戦った。独立後、中央政府はシャン州の独立を反故にし、そればかりか支配下に置いたため反乱が起こった。終戦間近に日本が劣勢となったとき、英国は自治をこの少数民族に認めたが、ビルマの再独立によって再支配がなされ、内部では反政府武装闘争が開始された。約20年後、他の部族とも協力して独立運動をしている。

・シッキム(Sikkim)

国章は文献と完全一致するものは見つけられなかった。

他にこれ。

直撮りはやってはいけないので、閲覧されたい方は番外編世界記章図鑑62pを参照されたし。

シッキム州が具体的に何処かは下記。

人口がとても少ない、54万で最少。面積もインドの中で下から2位。

・ウクライナをレゴブロックにしたような感じ。ベラルーシのフルィボーカエという町。ここ。

・誤ってカドゥケウスを医学のシンボルとする。これってどういうこと?

・ハルキウ州の州旗、蛇杖とコルヌコピアと、原子のマーク。原子のマークの由来は、社会の中心の原子を示しているとのこと。

・ボーンホルム(ボルンホルム)島、旗がクリスマスプレゼントの包み紙そっくり。緑は、島内の牧草を表現している。ボーンホルムの由来は、古代ノルマン語で「塩泉坑のある島」の意味。

・サラワク州、旗に黄色い九芒星。これはサラワク9地方を表現している。由来は、イバン族の言葉で「森の空き地」を意味する。

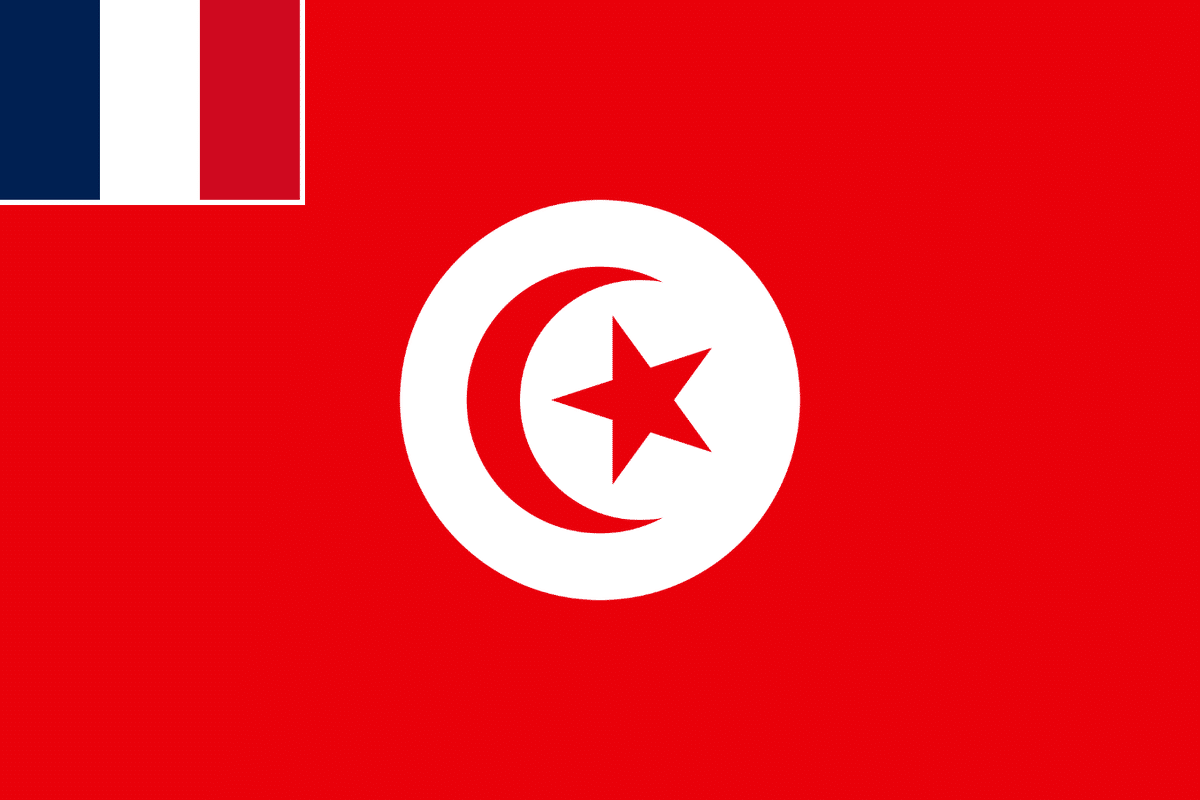

・チュニジア国旗の設計図の年、2011年と俺が書き換えたが合っている?前は1999年。ちなみにチュニジア、古い旗は四角形でないものだらけ。Wikipediaにあるだけ貼付する。

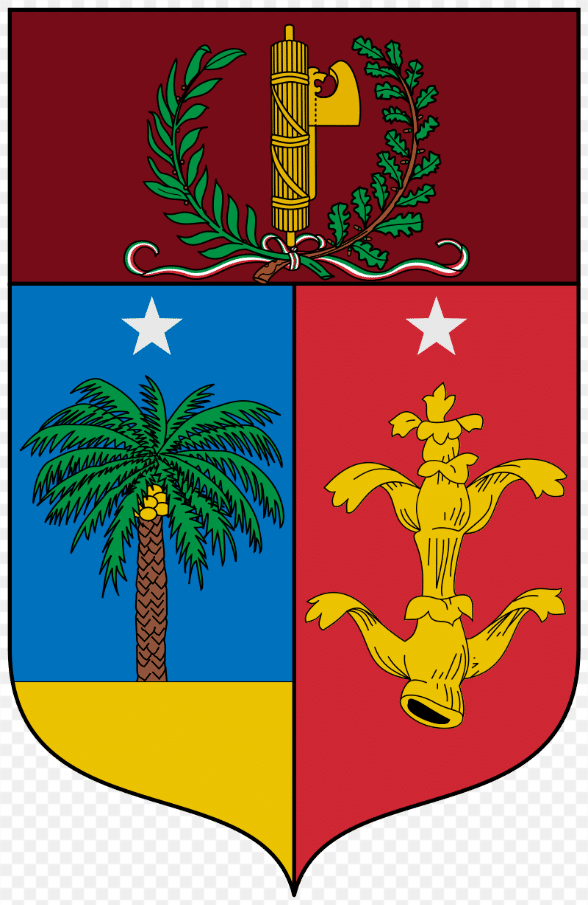

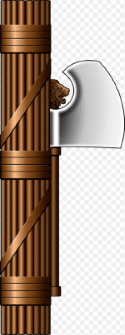

・1940~1943のイタリア領リビアの紋章。親記事で最初に示したようなファスケス。斧にライオンが隠れている?あと、右下の黄色い物体、何?実がなっているヤシもあまり見ない気がする。ファスケスの右は樫っぽい。左は…月桂樹か、ヤシ?

・ウィファラ、カラフル。

いくつかバリエーション?がある。

同じものがキプロス王国にも。

トライデントが見られる。

キプロスの輪郭だけ。

・テンプル騎士団の旗。2種類発見。

・マムルーク朝、矩形でない。矩形でないやつ、現在はネパールしかないが、歴史的に見ればたくさんある。

・ムワッヒド朝、国旗と国章では描写の難易度が雲泥の差。

ハンガリーの国章以上のもはや紙幣とも言えるほどの緻密さなので、拡大したい人はここを見ること。

・モレアス専制公領、国章が今まで見た中で一番灰色。あとセルビア十字。

・アンティオキア公国、国章の葉の描写が緻密。今までに見たことないくらいには。ところで何の葉?

・ルーム・セルジューク朝、弓矢とワシ。

・東ローマ帝国(ビザンツ帝国)、90°回転しているセルビア十字。

下記のものはルーム・セルジューク朝のWikipediaで発見。

・クック諸島のプカプカ島、Wikipediaで浮島ではないと書かれているのがとても良い。場所はここ。

・ハンガリー王国の国旗、尖っているものは、ふるい旗を探せば無数にある。

もっと尖っているのはページはなくて画像だけだが、ハンガリー公国の国旗。

・マラッカ王国の国旗。燕尾旗。

・モンゴルの旗の歴史。英版にはもっと詳しく書かれているので、再編集する。

これから、以下になり、

これから、以下になり、

これから、以下になり、

これから、以下になり、

これから、以下になり、

これから、現在のこれになった。

縦横比2:3はこれ。

ページはないが何か載っていた。出自不明。俺の中での通称は梅雨前線。

載っていたページ。

・砂時計。

・砂地。エジプトのブハイラ県。手描きという概念からかけ離れている。トルクメニスタンが可愛く思えるレベル。

県旗及び紋章が確認できるのは以下のリンク。場所は以下。

・ベル🔔と、ネックレス📿。

・あとで纏める必要がある。

・人魚。

左上の鳥はカッコウ。

・昆虫のアリ🐜。

・地形付き。ケニア。

・鳥。デフォルメの極み。分類に困っていた。キツツキらしい。

・地形付き。イラク。

・ベネズエラ、地形付きの記章をまとめる。

アマソナス州、しかしスペルがAmazonasなのでアマゾナス?

アンソアテギ州

・分類不明な魚。

・旗自体を表示させると表示されるがページには昆虫が登場しない。エルバ島と同じ、ハチ🐝?

・アンゴラ、地形付き。

・ニューファンドランド島、非公式ながら旗がピンク。

・シンプルながらいい感じ。ATG。

・イエメン、地形付き。

・地形付き。アラビア半島まるごと。

・象だらけ。

・イエメン。AK-47。国章で描かれているのは東ティモール。

・イラク。地形だらけ。ヤバい。

・分かりやすくて良い。バラの花。

・世界の記章、紋章にファスケス数あれど、図形で示してくるやつはなかなかない気がする。イタリア統治下のアルバニア(1939年~1943年)の国旗。

これも同じ。王冠付き。イタリア統治時代のアルバニア王国(1939年~1943年)の王室旗。

・ビーバーっぽい何か。エストニア。

・アラブ連邦の国旗(1958年)。トランスヨルダンとともに載っていた。

・ヨルダン。当然ながら、ヨルダンのページから。

・パレスチナ。

・ヨルダンの2番目の旗。1928~1939。

・1926年から1932年のヒジャズの旗。

・スーダン。

・シリア・アラブ王国の国旗(1920年)

・トランスヨルダン首長国旗(1921~1928)

・トランスヨルダン首長国旗(1928–1939)

・ハシミテ・アラブ連邦の国旗(1958)

これらをまとめたGIFが以下。どこからか、全部同じじゃないですか!?が聞こえてきそうな…。

・一つ星まとめ。

サパティスタ民族解放軍

コモロ連合のモヘリ島の旗

ベトナム

ソマリア

1877~1908年のコンゴ自由国の旗

ベトコン(FNL)

チリのアタカマ州旗

パラオのガラルド州旗

1836~1839のテキサス共和国

ボニーブルーフラッグ(Bonnie Blue Flag)

1810年の西フロリダ共和国

1836年のCalifornian Lone Starの旗

ジェーン・ロング旗

Royal Ozの旗

Monteriaの旗

1972年の北マリアナ諸島の旗

1911~1925年のオクラホマ州旗

アリゾナ州旗

1882年のステラランドの旗

アンゴラ民族解放人民運動(政党)の旗

Musikongoの旗

共産ユーゴスラビア時代のイタリア人系人の旗

1948年~1989年の共産ユーゴスラビア時代のクロアチア社会主義共和国の国旗

以上をまとめたものが以下。

地球付き。

・毛糸玉?工業を表している?

・釘?

・リベリア、バルポル群(Gbarpolu)。分かりやすいダイヤモンド。

・ハチ、蜂、🐝。

・タバスコの旗にタバスコの瓶とかは描かれず。辛いものなら、メキシコのハラパになら唐辛子っぽいものが描かれている。

・子供が描かれているもの。

・緯度と経度の表して良い限界は?小数点以下何桁までなら許される?

・電車か、列車。チェチェンの古いやつ。Flag of Gudermessky district, Chechnya, Russia 古い型の自動車は見たことあるが最早何でもアリ?

・同じくチェチェンの古いやつ。

これ、白い部分が赤い部分より飛び出ているので、透過がないと確実に誤解を生む。下記画像は誤解を生むやつ。

・緯度が描かれているもの。

北緯45°0分0秒にピンを置いたが、ズレているのは旗と紋章の方。

試しに紋章通りに灰色のピンを置いた。

結果はこう。やや大雑把。

・珍しくはないと思えるようになってしまった。赤一色。

・またまた地球儀。

・綿花?

・熊?

・このIKEAっぽさ。

・聖ゲオルギウスを3つも描いているのは初めて。

・2人の裸の男の子。非フリ。The logo is from the following website: www.araldicacivica.it, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=27036765

・イタリア。これ、龍?ドラゴン?分からん。

・白黒十字。ダークテーマとホワイトテーマ、どっちにも優しくない。

紋章に関しても同様に、全く優しくない。

・歯車の歯の数が多い。なにかの数を表している?

・骸骨。

・インドネシアと比較する必要がある。

・インインエスカッシャン?盾の中の盾の中の盾?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Chor%C4%85giew_kr%C3%B3lewska_kr%C3%B3la_Zygmunta_III_Wazy.svg

・意外にも、知名度が高いところの紋章が人魚だった。

・聖ゲオルギウス?

・サンマリノと比較。

城の窓、鍵穴みたい。

・うさぎ、兎、🐇、🐰。

・🐝、蜂、ハチ。

・かぼちゃ、🎃、南瓜。譜面。鷺じゃなくて鶴?

・サイコロ。蛇杖。

イラプアト (Irapuato) は、メキシコ・グアナフアト州の中央部にあるアランダスの丘の麓にあるメキシコの都市(及び基礎自治体)である。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Escudo_de_Irapuato%2C_Guanajuato%2C_M%C3%A9xico.svg

・地形。

・🐔、ニワトリ、鶏。

掌の中心の、赤い点、何?

・蛇杖。機関車。

・着ぐるみ?

・極小の魚がクレストに。

・メキシコ、ナヤリット州(スペイン語:Estado de Nayarit)。謎の鳥と足跡。

・メキシコ、ヌエボ・レオン州(スペイン語:Estado de Nuevo León)。多分虫。種類分からず。

・足跡と龍っぽい何か。

・メキシコ、トラスカラ州(スペイン語:Estado de Tlaxcala)。骸骨。シーシェパード、水兵・建設労働者ソビエト共和国に続き3個目。

「盾のオーディナリー(幾何学模様)として、両隣に緑のヤシの枝があります。クレストにはI、K、F、つまり私たちの名前の最初の3つの文字と、それぞれ文字の間には2つの金の王冠があり、その下には死者の頭蓋骨が2つあり、間には黄色の2本の骨が十字のように交差していました。」スペイン語翻訳を元にした。特に骸骨の意味は言及されず。

・$、ドル、㌦、$、弗マーク。

メキシコの通貨はペソだが、なぜ?この当時はまだドル?

・メキシコのハラパ(XarapaまたはJatrapa)。蛇杖。

唐辛子の1つ、ハラペーニョの語源だから唐辛子が描かれてる説?

・何でしょうねこれ。

・地形付き。

・足跡。

・メキシコ、チェトゥマル(Chetumal)。日本の市章にありそうな感じ。

・地形付き並びに、フォントが好き。

・集中線?ハチ、はち、蜂、🐝。

・メキシコ、ドゥランゴ州(スペイン語:Durango)。狼が羊を咥えている。画像元。

・ここまで目が大きいワシも珍しい。種別不明の魚。チョウザメに似ている。地形。インエスカッシャン。

・インインエスカッシャン?あとザクロ、ざくろ、柘榴、石榴。

・原子と綿花?あとワシ。

・メキシコ、バハ・カリフォルニア州(スペイン語:Estado de Baja California)。蛇杖は持ち運び自由。

・くちびる、唇、👄、💋。あとハチ、蜂。

・色々変わったものが多い。

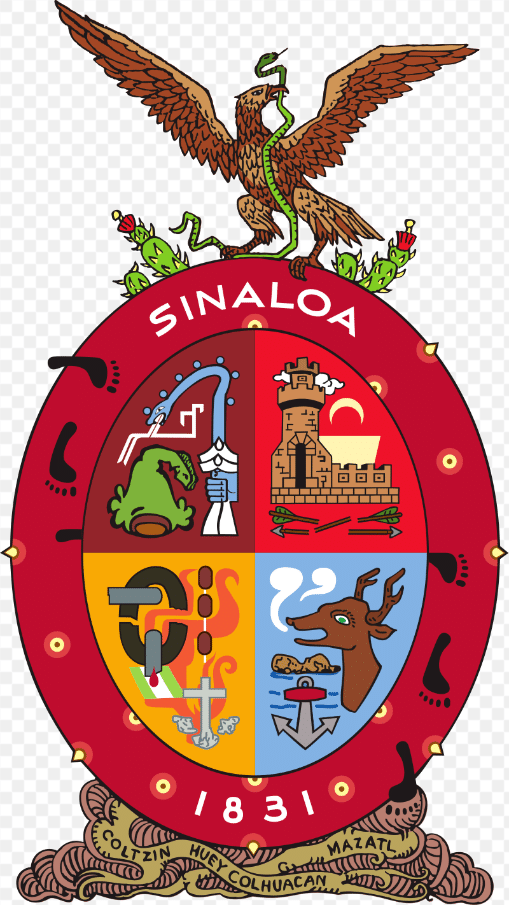

あくまでもメモなので、スペイン語翻訳を元に述べる。

これは、ユカテカ(Yucateco)の画家で紋章学者のロランド・アルホナ・アマビリスが1958年に作ったもの。表しているものをわかりやすく箇条書きで書くと、こうなる。

・楕円はドラゴンフルーツ、盾の境界線はこの果物の色を表している。

・上にフィールドがあり、境界線には星空の点がある。足跡は、州の領土を通過した部族集団の巡礼を表している。

・数字はメキシコの連邦政府が設立された1831年。

・盾は4つの部位に分かれており、シナロア州の最もシンボル的な4つの町を表している。左上は州都クリアカン(Culiacán)を表している。茶色の背景の左下隅に、メソアメリカ(Mesoamerica)の図像に従って、その先端が曲がっている山が表現されている。これはクリアカンのナワ文字(Nahua)である(その言語で曲がりくねった丘を意味する)。

・この山の右側では、青い手に七つの星で飾られた同じ色の蛇が握られている。アステカの守護神であるウィツィロポチトリを表している。7つの星を持つ蛇はXiuhcóatl、または火の蛇(稲妻)であり、シニスター ハチドリの戦争の武器である。巡礼路によれば、メキシコ人はコルワカン(クリアカンの語源)と呼ばれる場所の近くに住んでおり、いくつかの解釈では、神話のコルワカンはクリアカン市と同一視されている。

・右上 4 分の 1 はエル・フエルテの人口を表す。赤い背景に塔と壁が表現されている。塔の頂上の後ろに白い雲が見え、壁の胸壁の後ろには黄色い棒があり、その上に半月がその先端を下に向けて浮かんでいる。塔の下には折れた矢が3本あるが、これらは複数の意味を持っている。その1つに、エル・フエルテ市の創設者であるモンテスクラロス侯爵への敬意がある。

・赤い背景に黄色のバーと三日月は、このキャラクターの紋章の一部で、破線の矢印は、この地域のインディアンの勇気である。

・左下の四分の一は、ロサリオの創設に関連する伝説である。金色の背景にオレンジ色の炎が描かれている。兵舎の右側には数珠が掛けられ、その上には錨を兼ねた銀の十字架が飾られている。金色の背景、ロザリオ、炎はロザリオ創設の伝説である。

・右下四分の一はナワトル語で「鹿の場所」を意味するマサトランを表しており、その意味から、先住民族の絵からインスピレーションを得た鹿の横顔が現れ、その口から出る2つの波はその咆哮を象徴している。2 つの小島はこの場所にあるもの。この錨は港を指しており、 16世紀にこの港を発見して「サン・フアン・バウティスタ・デ・マサトラン」と名付けた船員たちへの敬意を表している。登場するワシは、1821年~1831年にかけてシナロア州とソノラ州が「西部州」を形成したときに使用された盾を彷彿とさせる。

ちなみに、犯罪組織、シナロア・カルテルが思い出される。

・メキシコ、メヒコ州(México)。火を噴いている大砲とハチ、はち、蜂、🐝っぽいもの。

メヒコ州の紋章から切り取った、この昆虫はハチ、はち、蜂、🐝か?

・番犬感並びに猛犬感。犬、いぬ、イヌ、🐕🦺、🐕、🐩、🐾、🦮。

・稲妻は手で持てる。もしくはドン引きするほどの静電気か、感電。⚡。

・メキシコ、エカテペック デ モレロス(Ecatepec de Morelos)という自治体。蛇、へび、ヘビ、🐍。ツチノコかと思った。多分ガラガラヘビ。地形。足跡。ビーカーとフラスコ。鉄骨。

・メキシコ、レオン(スペイン語:León)市。ハチ、はち、蜂、🐝。そして、巣。帯が透過されているのはミス?

・円形、久々。

・左手に持っているのがなにか気になる。

・もうn個目の骸骨。

・ランタン。元素じゃない方。

・地形。

・左右の緑色のドリルみたいなのが気になる。

・骸骨。

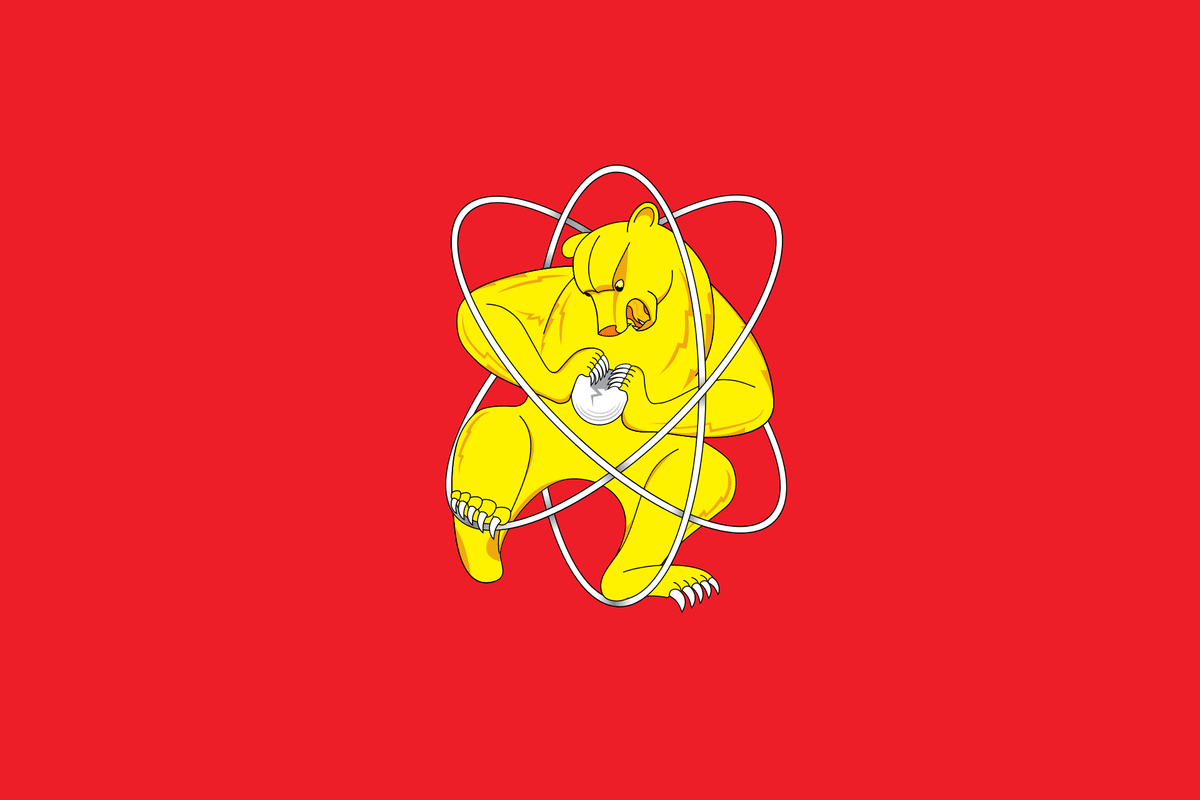

・ロシア、ジェレズノゴルスク。クマが手に持っているのは?原子核?黄色い熊ということであれば、例のキャラクターと同じ。

・サソリ、蠍、🦂。

・ちいさいおうちに、少し似てる。

・貝、🐚、🦪。今までに示したものよりは美味しそう。

バルコンチャンは、スペインのアラゴン州サラゴサ県にある自治体。

・オマーンのハンジャル、イエメンやサウジアラビアではジャンビーヤと呼ぶ。研がれることは少ない模様。

・タジキスタン、公式参考書では国章に綿花を描いているのはここだけ…のはずだったが調べたら他にアンゴラ、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、キルギス、ジンバブエ、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、タンザニア、トルクメニスタン、パキスタンがある?世界輸出量は中国やインドが主で、決して多くはないと考えられる。下記リンクは世界輸出量ランキングなど。

https://www.cottoninc.com/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-MEL-JPN.pdf

一部は〇〇スタンだが、アフガニスタンは小麦で、親記事と逆引きで記述。

下記は一応Wikipediaの、「ワタ」、「綿」、「木綿」、「綿花」、「cotton」のいずれかが「執筆時(2024/03/18)では」、出てきたページ。

他に紋章学事典218ページでは、おそらく綿花と思わしきものがソ連時代のアゼルバイジャンの国章にもある。細かなデザインは変わったが、1937~1991にかけて綿花が描かれ、画像は3枚見つかった。リンクの下に画像と、リンクを示す。ちなみに現在のアゼルバイジャンの国章は小麦とオーク。この2つは、主要な農産物。

インドネシア、ガルダの羽毛の枚数に意味がある。左右の羽の枚数は片翼17枚、尾羽根先端は8枚の羽から出来ているが、これは独立記念日の8月17日を表す(世界の国旗 国章・州旗・国際機関旗212p)。さらにWikipediaの情報を組み合わせれば、首の羽毛が反り返っているものをノーカウントとして45枚、尾の付け根、盾の下にある羽毛が19枚あり、これらの数字を前述したものと組み合わせれば1945/08/17となり、いずれも独立記念日。

上記の3枚の画像は、日本語版が一番良く取り扱っていると思われる。

トルクメニスタンの郵便切手。

・鷺、さぎ。

・文献から探し当てたフクロウ、梟、🦉。直臣(ちょくしん)アランデル(arundell)家の紋章。

サポーター右の戴冠している鳥がそれ。

・デンマーク王国国章。造語だがインインエスカッシャンが多い。

・ハンガリー、テーチョのバーリント家の紋章なるものを探し求めていたら、副産物。文献からのコウノトリが欲しかった。紋章学事典90ページ。

・国際知識検定公式テキスト69ページ目は縦掲揚に関する問題。だが、ツバル は地図で見たところ時計回りに90°回転させるとちょうど星の位置がそれぞれの島の位置に相当するようになっている。だが、縦掲揚するときにはユニオンジャックが左上、つまり一度裏にひっくり返してから左に90°回転させなければならない。これだと島の位置、ユニオンジャックが鏡写しになるが?同じことはオーストラリアなどにも言える。

ひっくり返してから反時計回り。ペイント3Dで対応可能。

上記のサイトでは、小さいながらもユニオンジャックが鏡写しではない。

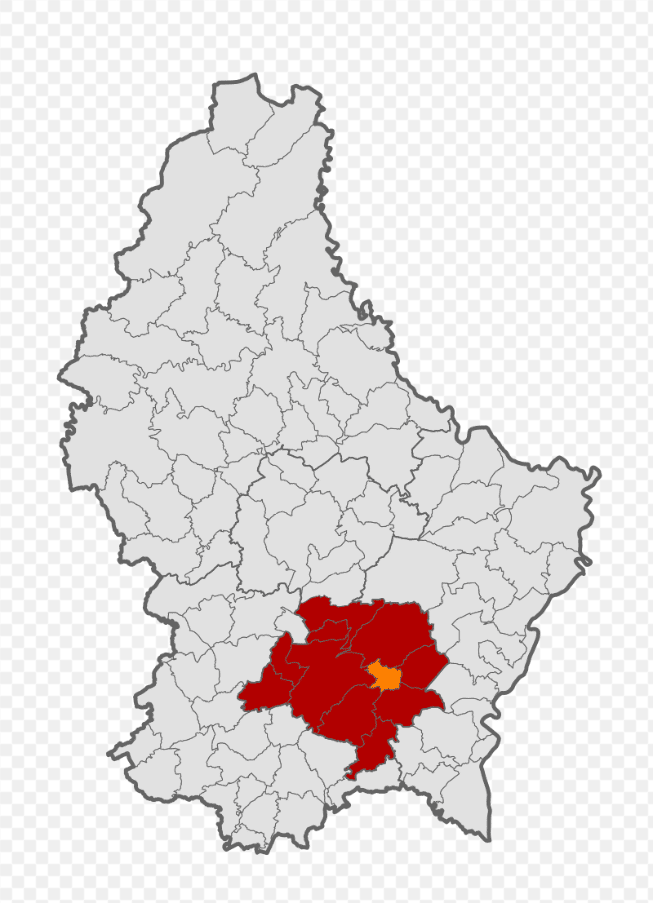

・紋章学事典からゲット。ルクセンブルクの自治体、サンドワイラー(文献の表記ではサンドワイウレ)のジェット機が描かれている紋章。紋章学事典95ページ。サンドワイラー(サンドワイウレ)はここ。

文献とは微妙に違って、車輪が出ていない。

・同じく95ページ、チェコのコプジブニツェ(Kopřivnice)の紋章。自動車。場所はここ。townとの表記なので、市ではなく、町?人口21669人、人口密度790人/km²(2000人/平方マイル)

さらにたどり着いたのは、親記事の3.13.5でも触れた、タトラ山脈を由来とした自動車メーカー、タトラ。

紋章を見て気になったのは、自動車のここ。霊柩車によく似たものがついている。霊柩車についている飾りは、ランドウバー(Landau bars)というらしい。ランドウバーを下記サイトで知った。

加えて、自動車ということなら、トラクター。アゼルバイジャンの1931~1937までの国章。

・「初めて」、文献から得た骸骨。紋章学事典94ページ、お墨付き。北アイルランドのロンドンデリーの紋章。場所はここ。いくぶん退屈した様子という表記があるが、本当に退屈しているかは不明。なお文献では十字架のハープと、「VITA VERITAS VICTORIA」と書かれた帯がない。

・上記と同じく紋章学事典94ページ、フランスの都市、サン=ジェルマン=アン=レー(フランス語:Saint-Germain-en-Laye)の紋章。ルイ14世の誕生(1638/09/05)が記念されたもの。気になるのは1638年の7月のような表記だが、ローマ暦で7breが9月のため、間違ってはいない。ただ文献はSeptenbreと表記されており、ゆりかごの色も白を基調としている。ローマ暦の記事は下記。

・同じく紋章学事典94ページ。イングランドのサプコート家(Sapcote)、鳩🕊を閉じ込めた鳩舎(きゅうしゃ)。データを追い求めたが、現時点では以下しか見つからず。

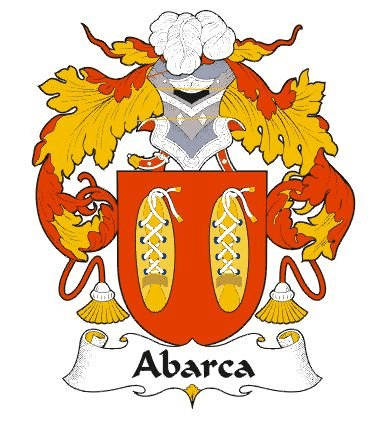

・94ページの、サンダル一足。スペインのアバルカ家(abarca)の紋章。画像によってサンダルが片方だけというのもある。

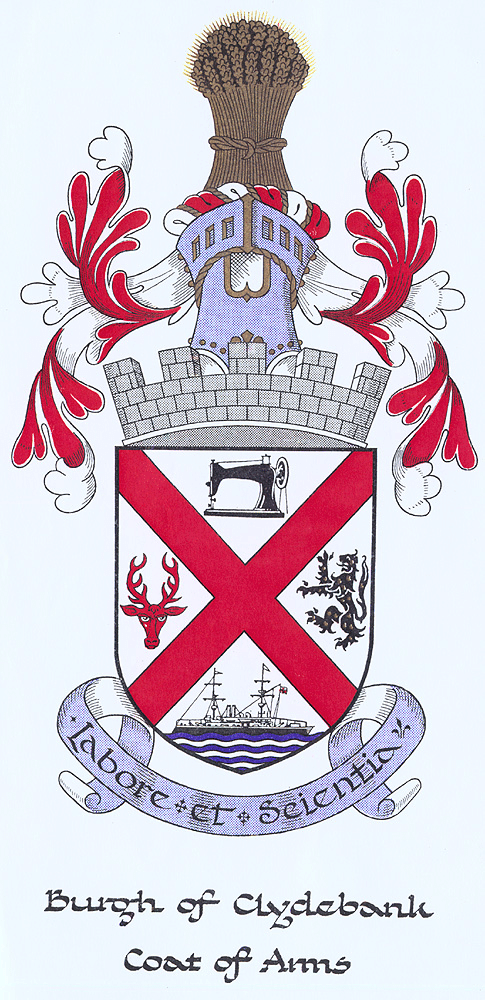

・94ページ、ミシン。シンガーミシンの発祥地、イングランド、クライドバンク(Clydebank)の紋章。より画質が良いものを引用した。クライドバンクはここ。

クレストにあるのは、麦束か?麦と言っても世界には小麦(アフガニスタン等)のほか、ライ麦もあり、それが描かれているのはベラルーシ。

・94ページ、ハロゲート(Harrogate)のサムソン・フォックス(Samson Fox)の紋章。詳細がよくわからない。そして、画像がほぼない。見つかったのは下記だけ。

紋章の構造としては、文献と一致している。

94ページの「挿絵」に関しては、以上。

・94ページの文章、リトアニア沿岸、パランガ(Palanga)の市章、琥珀(こはく)の首飾り。リゾート地として有名で、場所はここ。

・95ページ、ドイツのカールスルーエ群(Karlsruhe)、ワーグホイゼル(Waghäusel)の紋章。円錐形の砂糖が描かれている。挿絵はここにある砂糖工場の商標らしいが、見つかったものを挙げる。挿絵ではグリフォンらしき動物がこの盾を持っている。ワーグホイゼルはここだが、カールスルーエの場所から少しズレている。詳細は不明。卓上調味料は、一味唐辛子ならおそらく近いのはメキシコのハラパ(XarapaまたはJarapa、ハラペーニョの語源)の紋章、食塩(岩塩)なら、それそのものが出ているわけでは無いが、チャド国章の赤い上向きの矢印。

ハラペーニョの語源は下記リンク。

・95ページ、リトアニア、カイシェドリース(リトアニア語:Kaišiadorys)の「鉄の馬」。機関車。場所はここ。

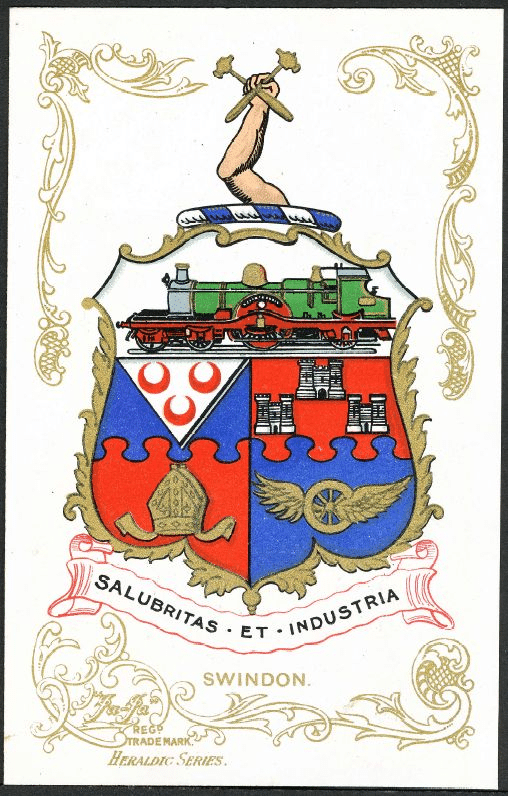

・同じく95ページ、イングランドのスウィンドン(Swindon)。場所はここ。

司教冠はアンドラの国章に、翼の生えた車輪はパナマの国章に、それぞれ出てくる。意味が同じかどうかは不明だが、パナマに出てくるものは進歩を表す。ちなみにスウィンドンの市議会は機関車の描写を正確なものとするために、ロンドンの紋章院(herald)と何度もやり取りしたらしい。

・ドイツ領トーゴランドの提案旗(Progosed Flag)、蛇🐍が描かれている。

世界中を巻き込んだ第一次世界大戦(WW1)が勃発した年だが、当時の各国の領土も含めた旗にどれくらい蛇が描かれていたかは不明。代表的な蛇が描かれているメキシコは1968/09/16制定。蛇杖も可としても、エクアドルは2009/08/22制定。こちらはWikipediaと不一致。

・東ティモールの国旗の設計図のページに書いてあった法律のページみたいなもの。

・ケニア現職大統領ウィリアム・ルトの大統領旗。猫車。ケニアの国旗は縦掲揚不可なので、これもおそらく不可?比率は、実質不明。

・ウルグアイ、マルドナド(スペイン語:Maldonado)県。クジラ、鯨、🐳、🐋。あと⚓、錨、イカリ。

・ガボン、オートオゴウェ州(Haut-Ogooué)。完全にドトールコーヒー。比率は不明。書いてあるのはファイルのサイズ。あとツルハシ⛏。

そして、喫茶店。DOUTOR。

・ガボンの首都、リーブルヴィル(Libreville)の旗。ライオン魚。比率不明。

・ガボンの「州」と州庁所在地の旗は以下。県ではない。

・ガボンのニャンガ州(Nyanga)の州旗と紋章。比率不明。種別不明の魚とライオン。

・ガボンのモワイエン・オゴウェ州(Moyen-Ogooué)の州旗と紋章。比率不明。怒れる象🐘。

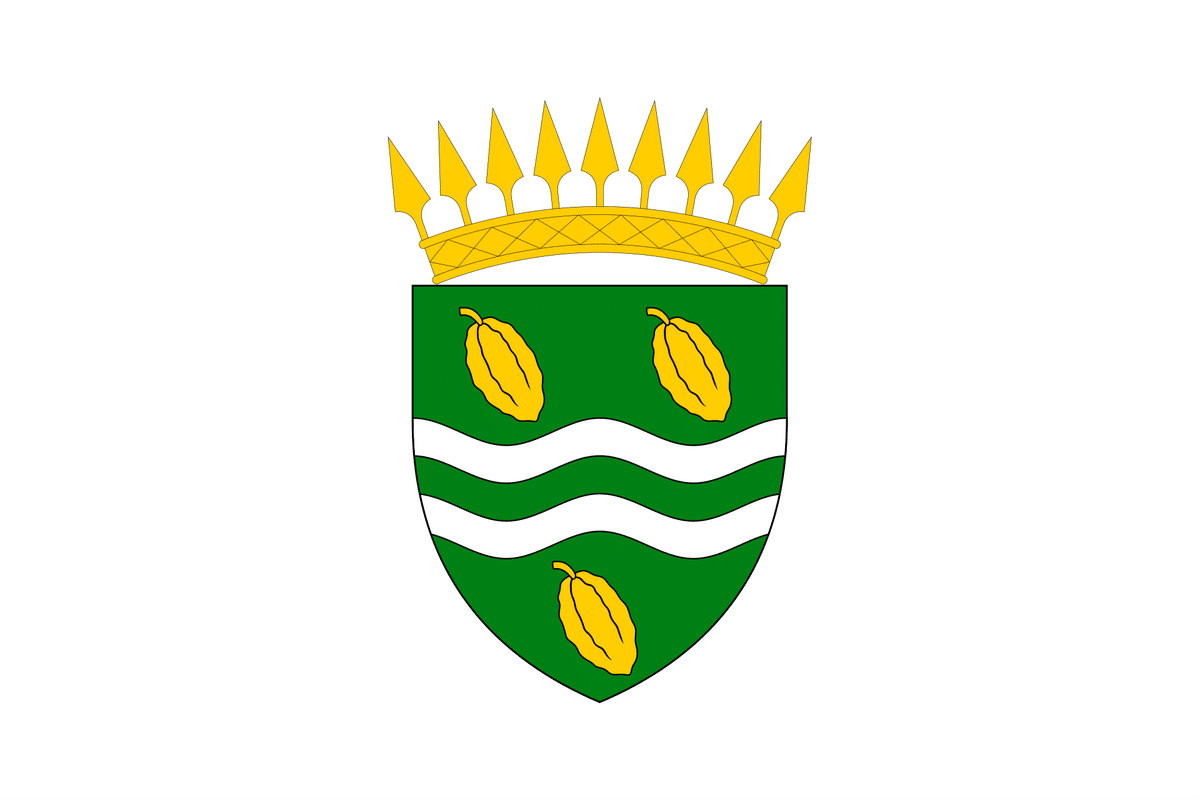

・ガボンのウォレウ・ンテム州(Woleu-Ntem)の州旗と紋章。カカオ豆。比率不明。

・ガボンのオゴウェ・イヴィンド州の州旗と紋章。比率不明。ハチ、蜂、🐝。

・ガボンのエスチュエール州(フランス語: Estuaire)の州旗と紋章。比率不明。

・ガボンのングニエ州(フランス語:Ngounié)の州旗と紋章。比率不明。

・ガボンのオゴウェ・ロロ州(Ogooué-Lolo)の州旗と紋章。ワシ。切れた鎖。比率不明。

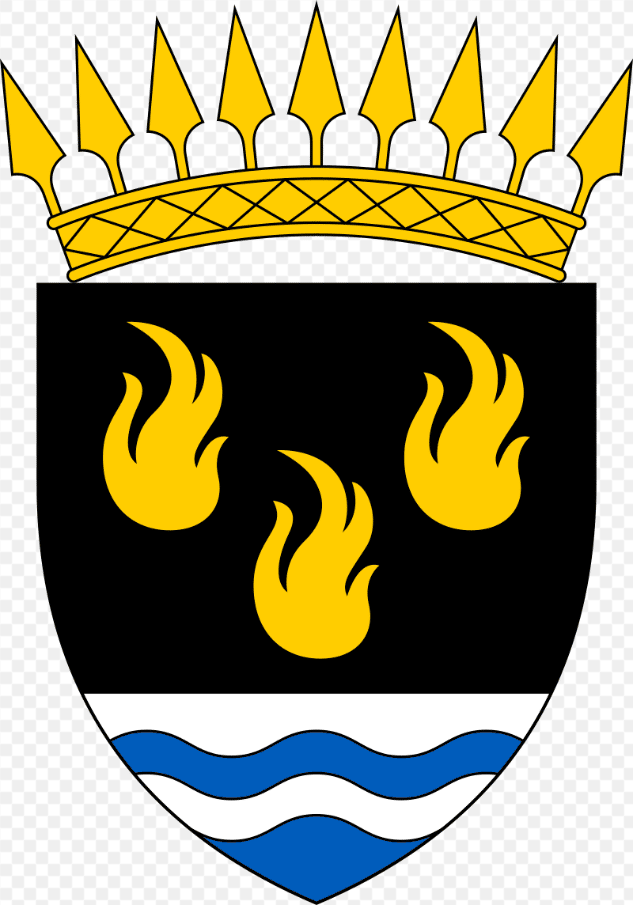

・ガボンのオゴウェ・マリティム州(フランス語:Ogooué-Maritime)の州旗と紋章。火🔥。比率不明。

・ガボンの「県」は以下。

・ガボンの都市、フランスヴィル(Franceville)の紋章。トリコロール。

・ガボンの都市、ポールジャンティ(Port-Gentil)の紋章。

・ガボンの都市、ムイラ(フランス語:Mouila)の紋章。鍵山が矢印。人魚?

・ガボンの都市、ランバレネ(フランス語:Lambaréné)の紋章。マイクのような道具が多い。

・ガボンの都市、チバンガ(フランス語: Tchibanga)の紋章。オス♂に見えるものは由来が分からないが、自分の中での推測では錬金術記号の鉄を表すもの。Wikipedia頼みだが、同じものはフィンランドのラウトヤルヴィ(Rautjärven)の紋章にもある。

・ガボンの都市、マコクー(Makokou)の紋章。カカオ豆と、♂。

・ガボンの都市、クラムトゥ(Koulamoutou)の紋章。

・紋章学事典89ページ、ポルトガルのケイシャーダ家なる紋章は特定には未だ至っていないが、副産物。文献の中で「ケイシャーダ」は「下顎骨」との意味で、実際に白い下顎骨が紋章の青地に描かれているが、少し調べたところこの骨はポルトガル語でmandibulaといい、クワガタのマンディブラリスフタマタクワガタ(学名:Hexarthrius mandibularis)も多分同じ。

スペル不明なので現段階ではどうにもならない。ケイシャーダ=Queixada?これだと、カポエイラの蹴り技になる。

・紋章学事典227ページ、挿絵の特定を行った結果。写真と思わしきものと挿絵が合計6枚ある。全部特定済み。

1.ラップランドのシモ(フィンランド語:Simo)自治区の紋章。場所はここ。4つのサケの尾が十字架を成し、ウプサラ司教区を表現している。

2.フィンランドのピエラヴェシ(フィンランド語:Pieravesi)自治区の紋章。場所はここ。樺の樹皮の角笛。

3.リトアニアのザラサイ市(Zarasai)の市旗と紋章。場所はここ。紋章上の混成種の例。森と湖を象徴的に表している。曲がった刀といえばインドネシアのクリス(Kris)が思い出される。

4.フィンランドのイナリ市(フィンランド語:Inari)の紋章。場所はここ。地元の農場と漁場で生産されている2つの動物の結びつきが見られる。ちなみにページはバスク語。

5.スウェーデンのハパランダ(スウェーデン語:Haparanda kommun)。コミューンとは基礎自治体のこと。文献によると、多くのスカンディナヴィアの町村の紋章は、人口を明確に印づけているとあるが、これがどのくらいの人口を表しているかは知識がないとわからないと考えられる。ここの人口は9177人。

6.フィンランドのスミアイネン市(フィンランド語:Sumiainen)。場所はここ。フィンランド語でスムはsumuで、「霧がかった」を意味する。

227ページの挿絵5枚と写真1枚に関しては以上。

・紋章学事典226ページ。リミンカ(フィンランド語:Liminka)。場所はここ。シロイタチっぽい。

・フィンランドの自治体、クイヴァニエミ(フィンランド語:Kuivaniemi)。場所はここ。アザラシ。「かつての」とあるが、これはおそらく編入を意味している。現在はイーイ市の紋章になっている。

上記画像は道路で見かけたら止まってしまうこと間違いなし。

・226ページの2つ並んだ盾。ノルウェーのモルセルヴとバルデュ。

画質の良いものを追い求めていたら、ドイツでの副産物。

以上で226ページの2枚の挿絵と1枚の写真は特定完了。

・鮭、サケ。いずれもフィンランド。これは錠前を咥えている。

・フィンランドのケミ県。シルバーサーモン。

・フィンランドのケミ県。赤と青のサケ。

県旗。正方形。

・フィンランドのキュメンラークソ県(Kymenlaakso)。金色を帯びたサケ。

・フィンランドの北ポフヤンマー県(フィンランド語: Pohjois-Pohjanmaa)。多分シロイタチ。6匹。

・イタリア、ジェノヴァ(Genova)のファシスト政権時代の紋章。ファスケス。

・公式テキストの12-13ページ、Q7で出されているくり抜かれた3枚の旗。ハンガリー、東ドイツ、ルーマニア。写真、画像はいずれもテキストと一致。ドイツを除き、非フリ(2024/03/17時点)。

CC 表示-継承 3.0,

CC BY-SA 2.5 pl,

・カンボジアのUNTAC(国際連合カンボジア暫定統治機構、United Nations Transitional Authority in Cambodia)統治下の国旗。少しの間、何が書かれているか不明だったが、国章・州旗・国際機関旗の古い書籍で古い国章を発見し、判明。クメール語で、「កម្ពុជា」=カンボジア王国と書かれている。青地に地形付きで、公式テキスト前編、68pにも記載。多分非フリ。

コンピュータが読み取れる情報は提供されていませんが、Lexiconだと推定されます(著作権の主張に基づく) - コンピュータが読み取れる情報は提供されていませんが、投稿者自身による著作物だと推定されます(著作権の主張に基づく), CC 表示-継承 3.0,

クメール語でのカンボジアのWikipediaのページ。

・フィジーの提案された旗。公式テキスト62p。

・アーカンソー州の州章、蜂(はち🐝)の巣のみ。他にも蒸気船とか鋤とか小麦の束とか描かれているらしい。

・イラン革命防衛隊の紋章。モザンビークや東ティモールの国章とは違う銃が描かれている気がする。下部にはイラン暦?

少し似てる。

・ユタ州の新しい旗。

・ナイジェリアのプラトー州の新しい紋章。

情報、不足の極み。

・これはイタリア。

ハンガリー。

ブルガリア。

ナイジェリアのナサラワ(nasarawa)州。

ボリビアのサンタクルス県、ヘルマン・ブッシュ(Germán Busch Province)州。

ナイジェリアのKontagora。

コロンビアのパイリタス(Pailitas)。

小リトアニア。

・ロシア、チェチェン、Flag of Argun。

ガイアナのアッパー・タクトゥ=アッパー・エセキボ(Upper Takutu-Upper Esequibo)州。

パタニ連合解放組織。

全部同じじゃないですか!?

・これはリトアニア。

これはコロンビアのピハオ(Pijao)。

セブンイレブンにどちらが近いか?

・ガイアナと同じような金鏃旗。ナイジェリア、アクワ・イボム(Akwa Ibom)州。

・これはフランス。

オランダ。

ロシア。

ルクセンブルク。

スロバキア。

スロベニア。

ナイジェリアのイモ(Imo)州。

・アルバニアのコルチャ(アルバニア語:Korçë)。羽根ペンとインク瓶。

・太平洋戦争時にマッカーサー元帥が軍人やフィリピン人に配ったタバコ。フィリピンが戦争になったときの国旗が描かれている。

パッケージに書かれているのは48個の星を持つ星条旗。

・動物の骨。広義には人間も動物だが。

・トナカイ?ビーバー、ヘビ、カモなど。

・写実的ビーバー。1868年のカナダ国旗。

・マレーシア、南クチン市章。ねこ。

・少なくとも「半旗」が禁じられているのはアフガニスタン、イラク、サウジアラビア、ソマリランド。いずれもシャハーダが書かれている。2枚貼り合わせはイラクとサウジアラビアとパラグアイ?とブラジル。

・アフリカの国連加盟国は以下の53カ国。そして国旗に黒が使われている国は全部で20カ国で、✔がついている。

1.アルジェリア

2.アンゴラ✔

3.ウガンダ✔

4.エジプト✔

5.エスワティニ✔

6.エチオピア✔

7.エリトリア

8.ガーナ✔

9.カーボベルデ

10.ガボン

11.カメルーン

12.ガンビア

13.ギニア

14.ギニアビサウ✔

15.ケニア✔

16.コートジボワール

17.コモロ連合

18.コンゴ共和国

19.コンゴ民主共和国

20.サントメ・プリンシペ

21.ザンビア

22.シエラレオネ

23.ジブチ

24.ジンバブエ✔

25.スーダン✔

26.セーシェル

27.赤道ギニア✔

28.セネガル

29.ソマリア

30.タンザニア✔

31.チャド

32.中央アフリカ

33.チュニジア

34.トーゴ

35.ナイジェリア

36.ナミビア

37.ニジェール

38.ブルキナファソ

39.ブルンジ

40.ベナン

41.ボツワナ✔

42.マダガスカル

43.マラウイ✔

44.マリ

45.南アフリカ✔

46.南スーダン✔

47.モーリシャス

48.モーリタニア

49.モザンビーク✔

50.リビア✔

51.リベリア

52.ルワンダ

53.レソト✔

ツールと参考文献、ウェブサイト、SPECIAL THANKS

ここでのそれぞれの項目は、必ずしもメモを構成している、つまり使ったものではありません。

🔧ツール🔧

Cent Browser(調べ物、スクリーンショットなどに多用)

Windows標準搭載のペイントとペイント3D

Google Chrome(Cent Browserでは問題が残っていた画像のコピー用)

Firefox(スクリーンショット用)

ディスコ自鯖(スクリーンショットの一時アップ用)

📚参考文献、ウェブサイト💻

1. いらすとや

2. Wikipedia(画像及び無数のリンク)

3. コトバンク

4. カラパイア

5. 世界データ様

6. 吹浦忠正先生のウェブサイト

7. 国土地理院

8. 【図説】紋章学事典 スティーヴン・スレイター著 朝治啓三監訳

9. 世界の国旗と国章 大図鑑 五訂版 苅安望著 平凡社

10. 世界一おもしろい国旗の本 絵と文=ロバート・G・フレッソン 訳=小林玲子 河出書房新社

11. 国際知識検定 国旗 前編・後編 吹浦忠正著 稻學館

12. 国旗・国章の基礎知識〈図解事典〉 苅安望著 えにし書房

13. 世界の国旗全図鑑 国旗から海外領土・国際機構・先住民族の旗まで 辻󠄀原康夫 小学館

14. 世界の国旗大図鑑 全4冊 アフリカ、アジア、南北アメリカ・オセアニア 監修:松田博康(元玉川大学客員教授)

15. 世界がわかる国旗事典 国旗から、国のすがたが見えてくる! 深見公子他 成美堂

16. 最新版 国旗と国章図鑑 苅安望 世界文化社

17. 旗の大図鑑 国旗から信号旗・レース旗・海賊旗まで エリザベト・デュモン・ル・コルネク 訳者:岡崎秀 日経ナショナルジオグラフィック社

18. 辞書びき絵本 国旗 陰山英男 ひかりのくに

19. もっと知りたい!世界の国旗 国際知識検定 国旗 公式参考書 吹浦忠正

20. だから面白い世界の国旗 吹浦忠正

21. 学研まんが 新ひみつシリーズ 国旗のひみつ 監修:吹浦忠正 まんが:池田圭吾

22. 世界の国旗 国章・州旗・国際機関旗 編著:フラッグ・インスティチュート 翻訳:矢野真弓(p.5-82)、三浦真司(p.83-159)、崎浜祐子(p.160-237) 編集:澤田佳里、澤近十九一 発行:株式会社新樹社

23. バヌアツ共和国における 沿岸資源利用と管理の現状と課題 瀬木志央

p35 写真3(3.1.11.1にてリンクを貼付)

24. くわしく学ぶ世界遺産300 世界遺産検定2級公式テキスト 世界遺産検定事務局

25. 図説 国旗の世界史 辻󠄀原康夫 河出書房新社

26. 番外編 世界記章図鑑 苅安望著

27. 医学医療のシンボルマークとしての蛇杖 千野静香(カドゥケウス、ケーリュケイオン、ヘルメスの杖)

28. 色覚に関する男女差と思いやり|性差医療情報ネットワーク(NAHW)

29. 蛇を踏む聖母マリア|よはん

30. ショール1枚60万円!? カシミヤより10倍高価な幻の繊維があった!|世界ふしぎ発見!|TBSテレビ

31. 近代のくすり創り|からだとくすりのはなし|中外製薬

32. 国際知識検定

33. 過去問

34. WEB MPPDPSGG (Noticia)(3.1.1.5.(1)のベネズエラの月桂冠)

35. 5分でわかる人口爆発と貧困 | ネットワーク『地球村』

36. Embajada del Ecuador | Wasington, DC(3.5.14.2でのエクアドルの国章)

37. Letter 6(国名、国旗、首都について述べなかったこと、今までに分類しなかった国旗のまとめ。での9番目のアルバニアの国名の由来)

38. No113「船頭多くして船山に上る」 | 長野清泉女学院中学・高等学校

39. オオカサモチ | 礼文島植物図鑑

40. ヨーロッパの紋章(西洋紋章 Coat of Arms / Heraldry)について|宮里文崇 | feoh design

41. どの国にも属していない無主地は地球上に3ヶ所存在する :: デイリーポータルZ

42. 拡張機能Perfect Pixelを使ったピクセルパーフェクトのやり方【どこまでやるのか&できないこと】|しょーごログ

43. 領有権争う2国が互いに土地を押しつけあう因果な事情とは? | おもしろ雑学 世界地図のすごい読み方 | ダイヤモンド・オンライン

44. How were Medieval Shields Made? (A complete guide) – neutralhistory.com

45. 通貨換算レート - 国際送金 | Xe

46. 2022-07-MEL-JPN.pdf(綿花世界輸出量など)

47. | British Armorial Bindings(紋章学事典のフクロウ)

48. How were Medieval Shields Made? (A complete guide) – neutralhistory.com(マルッフルなる盾の接着剤)

49. AK-49 | Just Cause Fan Fiction Wiki | Fandom(文献のAK49)

50. 洋型霊柩車の側面についてるS字型の金具はなに?|alticのブログ|alticのページ - みんカラ(ランドウバー(Landau bars))

51. Samson Fox | Heraldry Online Blog(ハロゲートのサムソン・フォックス)

52. ハラペーニョとは?辛さやハバネロとの違いについてもご紹介 | DELISH KITCHEN

53. National Symbols « Government of Timor-Leste(東ティモールの法律)

54. 英辞郎 on the WEB

55. 環境省_南極キッズ − 極夜と白夜

56. 関東で最も遅い夏日を観測 明日からは全国で真冬の寒さに - ウェザーニュース

57. 冬なのにまさかの夏日も! 東京では最高気温23.7℃で梅が早くも見ごろに

58. 真冬のアルゼンチンで30度超え…117年間で最も暑い8月に | TBS NEWS DIG

59. Layout 1(ロランド・アルホナ・アマビリス(rolando arjona amábilis)氏)

60. 大阪・本町、枚方、堺でカポエイラ:Capoeira Raizes Nordestina(カポエイラ ハイゼス ノーデスティナ)|ブラジルの伝統格闘技【カポエイラ】

61.AK-49 | Just Cause Fan Fiction Wiki | Fandom

62.Astronomia da Bandeira Brasileira(ブラジルの国旗の星が朝に見えたのか、夜に見えたのか)

63.US WWII Era ( 1941-1948) :: Misc. :: I Shall Return Propaganda Philippines Cigarette Packet

🤝SPECIAL THANKS🤝

駐日エルサルバドル大使館様

駐日オマーン大使館様

駐日コスタリカ大使館様

駐日サンマリノ大使館様

駐日ドミニカ共和国大使館様

駐日ニカラグア大使館様

駐日ベネズエラ大使館様

駐日メキシコ大使館様

駐日モルドバ大使館様

複数人の友人

とある同士