ピア・サポートを活用した班活動

学校でおすすめのピア・サポートプログラムの具体的な実践とは??

前回のnote(https://note.com/tanoshii_gakko/n/nfd43afc01dfe)で,ピア・サポートプログラムのねらっていること,実践上のポイントをお伝えしました.

今回は,ピア・サポートプログラムのおすすめの具体的な実践をお伝えしますね.

ピア・サポートプログラムを実践することで,子ども達に仲間を思いやり互いに支え合うことの大切さを感じてもらい,人とつながって人生を豊かにする生き方ができるようになってほしい!これがピア・サポートのねらいです.

そして願わくば,今目の前にいる同級生とつながり支え合える集団に育ってほしいというのが先生達の願いではないでしょうか?

そこで,おすすめなのが「ピア・サポートを活用した班活動」の実践です.

ピア・サポートを活用した班活動

班活動とは,学級の中に5〜6人の班を編成し,日々の清掃や日直,給食当番などの活動を行うものです.

その活動はとても地味で,ただなんとなくさせてしまっていたり,サボる子どももいたりしてめんどくさいだけのものと感じることもあるかもしれません.

私も,若い頃はサボる中学生を追いかけ回して引っ張ってきて,「ちゃんとやれや!」と叱っては反抗されたりしてうんざりしていた記憶があります.

正直,海外みたいに清掃は業者にやってもらって,昼食はランチルームかなんかがあって勝手に食べてくれたら楽やのに…と思ったこともありました.

この一見無用にも思える班活動にピア・サポートプログラムの理論的エッセンスを加えることで,子ども達の集団づくりに役立て,思いやりの風土を創り出すという夢のようなことが可能になるのです.

ピア・サポートプログラムのキモは,図にあるように,「練習」→「計画」→「活動」→「振り返り」をサイクルとして回していくところにあります.

このサイクルの一つ一つに,班活動の諸活動を当てはめたものが以下の図になります.具体的には…

計画:班長会議(班のメンバー,座席を話し合って決定)

活動:日々の班活動(清掃・日直・給食当番などの活動)

振り返り:班会議(一定期間の班活動を振り返る話し合い)

練習:次の活動を見通したピア・サポートトレーニング

というように位置づけていきます.

【計画】班長立候補&班長会議

まず班活動を始めるにあたって,これからの班活動を班のメンバーのために中心になって引っ張ってくれる班長の立候補を募ります.

”班長なんてめんどくさいことにわざわざ立候補なんてしないんじゃないか?”と思われる人もいるかもしれませんね.でも,私が中学校の担任としてこの「ピア・サポートプログラムを活用した班活動」の3年間の実践の中で,立候補で班長(36人学級,6班編成だったので班長は6人)がそろわなかったことは1回もありませんでした.

これがこの実践の素晴らしいところだと思います!しっかりと計画・活動・振り返り・練習のサイクルを回し続けることで…

居場所感や所属意識

自己有用感や自己効力感

主体性

班への愛着

などが育っていき,”自分もみんなのために班長をやってみたい!”と思う子どもがどんどん増えてくるんです.これは本当にすごいことで,3年生ぐらいになると,教員が指導する場面はほとんどなくなってきます(前述のように追いかけ回して捕まえてなんてことは皆無!)

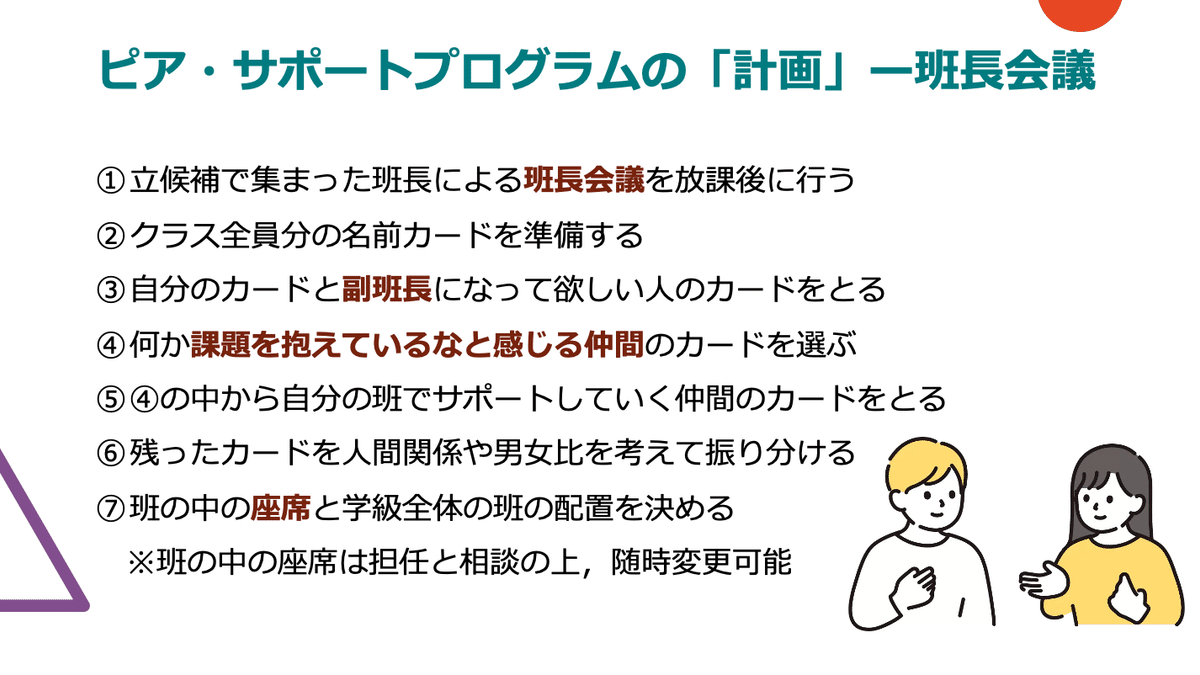

班長が決まったら,放課後に班長会議を行います.内容は以下の図に示す通りです.

”ここまで子ども達に任せてしまって大丈夫なのか?”という心配もあるかもしれませんが,私から言わせれば,”信じて期待して任せないから子ども達が成長できずいつまでも世話になろうとするんやないの?”という感じです.

実際,子ども達は仲間のことをよく見てよく知っているし,「支えよう」「よくなるようにサポートしよう」と本当によく働きかけるものです.そして,そういう班長の働きかけに班員の子ども達も,「協力しよう」「班長ってかっこいいな」なんて思うようになります.

このことが,前述の居場所感,班への愛着につながっているんだと思います.

【活動】日々の班活動,各種行事

かくして班が決まり座席が決まると日々の活動が始まります.

日常は特別なこともなく至って普通で,ただただ淡々と日直や清掃,給食当番などの仕事が進んでいくだけです.

ただここでポイントになるのが,取りこぼしなく入念に仕組まれた役割が一人一人に用意されていること(図)と,班のメンバーがその役割を果たし班としての仕事を全うすることへの責任は班長が背負うということです.

中学1年生で班活動がスタートした当初は,班長が「先生!〇〇くんが掃除をしません!」なんて言いにくることもありました.でも,「それをちゃんとやらせるのが班長の役目でしょ!」と返します.正直,班長にはまぁまぁ厳しいです.

でもこれって大事なことで,大人になった時に”言いつけ”にいく相手なんていません!(実際には何でも人のせいにして”言いつけ”ようとする大人のなんと多いこと…もっと子どものうちに学んでいればって思います)

活動は,日常の当番仕事だけではありません.校外学習,球技大会,文化祭,修学旅行など各種行事もこの班がベースになって活動していきます.

例えば,文化祭で「モザイク壁画」を制作したときのことです.

モザイク壁画は,写真を8色に減色したものを,自分たちでマス目に色を塗っていくことで再現するもので,一人が1枚の方眼紙(3500マス)に色を塗り学級全体では12万6千マス(方眼紙36枚)を塗り上げます.途方もない労力と時間を要するなかなかハードな制作活動です.

これを担任としてリードするとめちゃくちゃ大変で,サボってやらない生徒がいたりしてイライラすることも山ほどあります.

ただ「ピア・サポートプログラムを活用した班活動」では,班で6枚を仕上げるのが班の責任,やり方や指示を出して仲間をリードするのは班長という設定で行います.

班長は責任重大ですが,班のため学級のために懸命にがんばります.色ぬりが苦手な子がいれば手伝ったり,めんどくさくてサボる子がいれば励ましたりしながらなんとか仕上げます.

ここに書いた「活動」はどこの学校でもよくある光景です.ただ違うのは,「子ども達の中に支え合いの風土を育てる」という目的が明確にあり,それを達成するための理論が確かにあるということなんです!!

ピア・サポートプログラムは,こんなふうに,”達成したい目的を明確に”もって,”どこの学校にでもあるものに理論的エッセンスを注入”すればいいのです.

【振り返り】ふりかえり班会議

6つの班が6週間かけて6種類の仕事をひと回りしたらいったん班は解散となります.

6週間の活動(日常の当番仕事,何かしらの行事)がどうだったのか?どういうところが良くて何が課題なのか?誰のどんな行動がよかったのか?改善すべきなのはどんなところか?などを話し合う「班会議」を行います.

班で話し合ったものを,班長が学級全体に発表し,学級全体としての成果や課題を確認します.

この振り返りの段階で大切なのは,”教師が子ども達の話し合いをしっかり方向づけるスーパーバイザーの役割を果たすこと”です.

私は最近よく,”これからの教師に求められるのは,子ども達の学びをファシリテートする力やな”と思います.

「令和型日本の教育」ということが文科省から示され,子ども達が自分の学びを自分自身で主体的に進めていく「個別最適な学び」と,必要に応じて他者と協働しながら課題を解決していく「協働的な学び」の一体的な充実が求められています.

つまり,これからの教育においては,もはや”教える”のではなく,いかに子ども達に主体性をもたせ,子ども達の学びの良き伴走者になれるかがカギとなります.

ピア・サポートプログラムの「振り返り」における教員によるスーパーバイズにも同じようなことが求められているのです.

【練習】ピア・サポートトレーニングやSEL(Social & Emotional Learning)

「ピア・サポートプログラムを活用した班活動」における練習は,子ども達全員を対象に行うこともありますが,班長だけを対象にその後に計画されている活動を見越してトレーニングを行うこともあります.

例えば,校外学習として「市内フィールドワーク」を行った際は,行き先や経路,想定されるリスクなどを班のメンバーと話し合うために,事前に班長を集めて「話し合いの進め方」を練習し振り返りまた練習するということをしました.

ピア・サポーター(ここでは班長)に求められる力には以下のようなものがありますが,それらは全ての子どもにも必要なものです.

社会において他者とつながり支え合って生きていくために必要となる「社会性」や「感情」に関わるスキルや能力を身に付けさせる教育プログラムにSEL(Social & Emotional Learning)というものがあります(詳しくは今後別の記事で)

このSELも,ピア・サポートトレーニングとして有効に活用することができます.

まとめ

今回は大変長い記事なってしまいました.最後まで読んでいただいた方には感謝します.ありがとうございます!

かなり具体的な実践方法の話になりましたが,「こういうことならすでにやっている」とか「こんなふうにすればいいんだ,マネしてやってみよう」では十分ではないということです.

途中でも書きましたが,大切なのは…

ねらい(子ども達に身に付けさせたい力)が明確にあること

実践上のポイント(理論的エッセンス)がたしかにあること

最後に固いことを書きましたが,本当におすすめの実践なので,ぜひ取り組んでみてくださいね!