業務につながる、対話型AI活用アイデア[ChatGPT/Claude等]

昨今、生成AI、特に対話型AIの業務活用への関心が急速に高まっています。先進的な企業ではChatGPTやClaudeといった対話型AIの採用が進み、さらにAI活用コンテストの開催など、その勢いは一層加速しているようです。これは大変喜ばしい動きですね。

しかし、多くの企業にとって、AIの具体的な活用法はまだ手探り状態ではないでしょうか。本記事では、可能な限り業種を問わず、適用可能な具体的なAI活用アイデアをご紹介します。目次から気になる項目へ飛んでいただければと思います。

それよりも先ず、AIの活用において、OpenAIやAnthropicが公開しているベストプラクティスは重要な指針となります。

ただし、これらの指針も絶対的なものではありません。状況に応じた柔軟な対応が求められます。そうでなければ、今日までプロンプト集が次々と公開されることもなかったでしょう。

個人的な見解を先に述べさせていただくと、以下の点が重要だと考えています:

・人間との対話と同じように、AIとの対話を設計する

・1回目で完璧な回答を期待しない

・無理にAIを活用しようとしない

対話を重ねることで、お互いの認識のズレが明確になり、より良い結果につながります。粘り強く対話を続けることが大切です。また、AIにも得意不得意があることを認識し、特にハルシネーション(幻覚)には注意が必要です。(とはいえ、一般的な人間よりも少ない印象もありますが。)

※本記事内で公開しているプロンプト、素材、プログラム等は良識の範囲でご自由に使用していただいて構いません。学習目的であればクレジット(著作権表記)等は不要です。それ自体を有償販売しないのであれば、自由に使ってください。

対話型AIとは

ここで言う対話型AIについて、以下に簡単に解説します。

対話型AI(Conversational AI)は、自然言語処理と機械学習の進歩により実現した、人間との自然な対話を通じて新しい内容を生成できるAIシステムです。これらのシステムは、膨大なデータで学習し、文脈を理解して適切な応答を生成する能力を持っています。

主な特徴

自然な対話: 人間のような自然な会話を行い、文脈を理解して適切に応答します。

広範な知識: 様々な分野の情報を基に、多岐にわたる質問に答えることができます。

タスク遂行能力: 単なる会話だけでなく、文章作成、コーディング、分析など、複雑なタスクを実行できます。

学習と適応: 会話の流れに応じて情報を記憶し、適切な文脈で利用します。

マルチモーダル対応: テキストだけでなく、画像や音声など複数の形式の入力を処理できるものもあります。

対話型生成AIの一般的な注意や制限

データの鮮度: 学習データの更新頻度により、最新情報の反映に遅れが生じる場合がある。

バイアスと誤情報: 学習データに含まれるバイアスや誤情報が出力に反映される可能性がある。ハルシネーションに御用心。

理解の深さ: 文脈理解や推論能力に限界があり、非常に複雑または曖昧な質問に対しては適切に応答できない場合がある。使用するモデルにもよります。

創造性の限界: 人間のような真の創造性や独創性には欠ける。どうやってそれ、思いついたの!?的な回答は望めません。逆に、論理的な道筋での思考は得意かもしれません。

個人情報とプライバシー: ユーザーの個人情報やセンシティブな情報の取り扱いには注意が必要です。情報セキュリティ上のインシデントになる可能性があります。(一応、企業向けのプロダクトであれば、OpenAIやAnthropicは機械学習に使用しないと明言しています。それをどう信じるか次第です。)

0.オーソドックスなアイデア

AIの活用方法は、大きく以下の5つに分けられるでしょう。

0-1. カスタマーサポートの強化

モデルのファインチューニング: ChatGPT-4等のAIモデルに専門的な製品知識を学習させることで、カスタマーサポートの品質向上が期待できます。

ファインチューニングなしの活用: • 顧客の問い合わせ内容を穏やかな表現に変換 • サポート担当者の回答を適切な日本語に校正

これらの方法で、カスタマーサポートの効率と品質を高めることができます。

0-2. 業務の効率化

社内知識の統合と活用: 散在する社内の知識をAIに学習させることで、業務効率の大幅な向上が見込めます。(ファインチューニング等を使用。)

GPTsを活用した知識共有: • PDFなどの文書をGPTsにアップロードし、限定公開 • 社内専用の情報検索・質問応答システムとして活用 (ファインチューニングよりも低コストで実現可能)

個人での活用例: 自分は電化製品のマニュアルをPDF化し、それをGPTsにアップロードして、個人用のサポートBOTとして活用しています。

例:ラベルプリンターのマニュアル活用

マニュアルをPDF化(あるいはサイトからダウンロード)

ChatGPTのGPTsで新規BOTを作成

PDFをアップロード

GPTビルダーの指示に従い、対話のトーンなどを設定

完成したBOTを使用開始

この方法により、製品固有の情報に簡単にアクセスでき、効率的なトラブルシューティングが可能になります。

しかし、PDFとして、こうしてアップロードしてあげることで、その知識を活用して回答できます。

業務知識も同様に連携してあげることで、かなり捗るのでは無いでしょうか。

0-3. 創造的業務のサポート

対話型AIは、単に「面白いアイデアを出して」と言われても、必ずしも革新的な提案をするわけではありません。しかし、アイデアの壁打ち相手として非常に有効です。

AIとの対話を通じて、自身のアイデアを整理・発展させる

異なる視点や関連情報の提供を受け、創造的思考を刺激する

この活用法の真価は、実際に使ってみることで初めて実感できるでしょう。

0-4. プログラミング・開発の生産性向上

最近の対話型生成AIの精度向上により、様々なツール開発が容易になっています。

(最近マイブームでいろいろ作成、公開しているので、よろしければ過去記事をご確認ください。)

コーディング作業の一部をAIに任せることで、開発スピードが向上

アイデアから実装までの時間を大幅に短縮可能

ただし、注意点もあります:

AIが生成したコードは、必ずしも完璧ではありません

実用的なソフトウェアとして品質を担保するには、人間のエンジニアによるレビューが不可欠

エンジニアにとってのAI活用のメリット:

IDEの拡張機能のように活用可能(そう捉えて差し支えないでしょう)

AIとの対話を通じた新しい学習方法 • コードと共に提供される解説を活用 • 最新技術やベストプラクティスの習得

これらは、現代のエンジニアにとって新たなスキルアップの手段となります。特に、詳細に技術仕様を解説してくれますし、普通の勉強にも活用できます。

0-5. データ分析と意思決定支援

ChatGPT-4等の高度なAIモデルは、Pythonコードを直接実行できる機能を持っています。これにより、データ分析の効率が大幅に向上します。

メリット:

対話形式でデータ分析を実行可能

複雑な統計処理やデータ可視化を簡単に実施

分析結果に基づく迅速な意思決定サポート

例えば、販売データの傾向分析や顧客セグメンテーションなど、ビジネス上の重要な分析タスクをAIとの対話で効率的に進めることができます。

1. 具体例:顧客を想定してロールプレイを行う

ロールプレイは、業務に限らず様々な場面で有効な手法です。AIに特定のキャラクターを演じてもらうことで、新たな洞察や気づきを得られる可能性があります。

ロールプレイの利点:

多様な視点からの問題分析

予期せぬ反応や意見の発見

実際の対応に向けた練習機会

以下は、AIとのロールプレイを行う際のサンプルプロンプトです:

※保険商品の開発を想定しています。(見たニュース記事がそれ系だったので。)

あなたは以下の特徴を持つ顧客として振る舞ってください:

1. 基本情報:

- 名前: 山田 優子(やまだ ゆうこ)

- 年齢: 35歳

- 性別: 女性

- 職業: IT企業の中間管理職

2. 性格特性:

- 慎重で計画的

- 家族思い

- 将来に不安を感じやすい

- 新しい情報に敏感

3. 興味・関心:

- 健康管理と予防医療

- 子どもの教育

- 資産運用

- テクノロジーの進歩

4. 購買行動:

- 購買の意思決定要因: コストパフォーマンス、長期的な利益、信頼性

- 好みのブランドや製品: 大手保険会社の商品、テクノロジーを活用したサービス

5. 悩みや課題:

- 仕事と育児の両立によるストレス

- 将来の経済的不安(老後の資金、子どもの教育費)

- 家族の健康管理

6. 製品に対する期待:

- カスタマイズ可能な保障内容

- デジタル技術を活用した便利なサービス

- 分かりやすい説明と透明性の高い情報提供

- 予防医療やヘルスケアサービスとの連携

- 柔軟な保険料支払いオプション

この設定に基づいて、製品開発に関する質問や意見を述べてください。自然な会話を心がけ、設定した性格や興味に基づいた反応を示してください。

最近、家族の健康管理や将来の資産形成について不安を感じることが多いんです。テクノロジーを活用したサービスで、予防医療と連携して健康をサポートしてくれる保険商品があれば、もっと安心できると思います。また、子どもの教育費や老後の資金計画について、長期的な視点でアドバイスを提供してくれる信頼性の高いサービスも求めています。保障内容を自分のライフスタイルに合わせてカスタマイズできて、保険料の支払いも柔軟に対応できると助かります。こういったニーズに応える製品開発は進んでいるのでしょうか?

これに続けてやりとりをしていくと、新しい何かが見つかるかも!

このようなプロンプトを使用することで、AIは指定されたキャラクターとして応答し、リアルな対話シミュレーションを行うことができます。

活用のポイント:

キャラクター設定を詳細に行う

具体的なシナリオや状況を設定する

対話を通じて新しい視点や解決策を探る

ロールプレイを通じて得られた知見は、実際の顧客対応や製品開発、マーケティング戦略の立案など、様々な業務改善に活用できます。また、社内トレーニングの一環としても有効です。

注意:AIの応答はあくまでシミュレーションであり、実際の人間の反応とは異なる場合があります。得られた洞察は、実際の顧客データや市場調査と組み合わせて検証することをお勧めします。

2. 具体例:社内コミュニケーション用のツールを開発

新入社員でも提案・開発可能な、AIを活用した社内コミュニケーションツールの例を紹介します。このようなツールは、業務知識の共有や従業員間の交流促進に役立ちます。

ツールの例:

社内知識クイズゲーム

部署間コミュニケーション促進ボット

新入社員向け業務ガイド

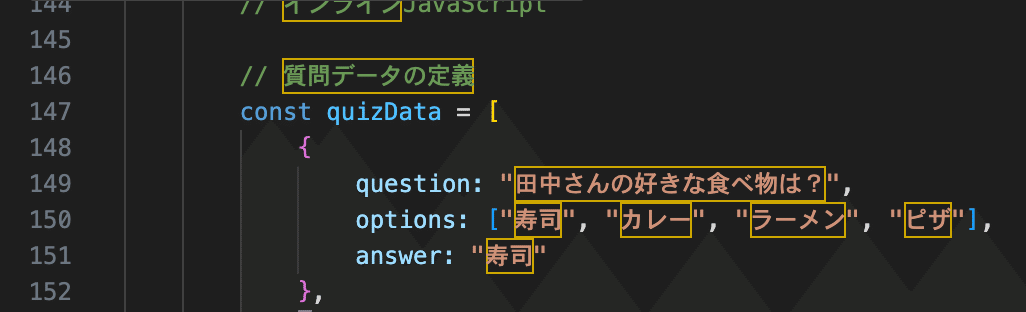

これらのツールは、たとえ開発者本人が深い業務知識を持っていなくても、AIの力を借りることで作成可能です。以下がサンプルです。

以下の要件に基づいて、HTMLベースの社内コミュニケーション促進用WEBアプリケーションを作成してください:

アプリケーションの概要:

目的: 社員間のコミュニケーション促進

形式: クイズ形式(社員に関する質問と選択肢)

技術要件:

HTML5、CSS3、JavaScript (ES6+) を使用

外部ライブラリやフレームワークは不要

レスポンシブデザイン

機能要件:

スタート画面

質問画面(複数の質問をループ)

結果画面

各質問に3〜4つの選択肢

正解・不正解の即時フィードバック

スコアの追跡と表示

データ構造:

質問、選択肢、正解をJavaScriptオブジェクトの配列として定義

少なくとも10問のダミーデータを含める

UIデザイン:

シンプルで見やすいデザイン

会社のブランドカラーを想定した配色(例: 青と白)

アニメーションやトランジション効果の適度な使用

その他の要件:

コードにコメントを含める

セマンティックHTMLの使用

アクセシビリティへの配慮

拡張性:

将来的にバックエンド連携や機能追加が容易な構造

このアプリケーションのHTMLファイル(インラインCSSとJavaScriptを含む)を1つのファイルとして生成してください。

正直、ここまで書かなくても大丈夫です。上位モデルであれば、察して良い感じに作ってくれます。

このようなツールを開発することで、以下のようなメリットが期待できます:

従業員の会社知識向上

部署間の情報共有促進

新入社員の教育支援

社内コミュニケーションの活性化

注意:

クイズの内容は定期的に更新し、最新の情報を反映させることが重要です。

個人情報や機密情報を含まないよう、クイズの内容には十分注意してください。(含む場合は取り扱い注意!)

このようなツールは、AIとの対話を通じて開発アイデアを膨らませたり、コーディングのサポートを受けたりすることで、プログラミング経験が少ない社員でも挑戦できる可能性があります。

questionは問題、optionsは選択肢、answerは答えです。

""で囲われた中身のみを編集してください。

よくわからない場合は、全部コピーして対話型AIに聞いてください。

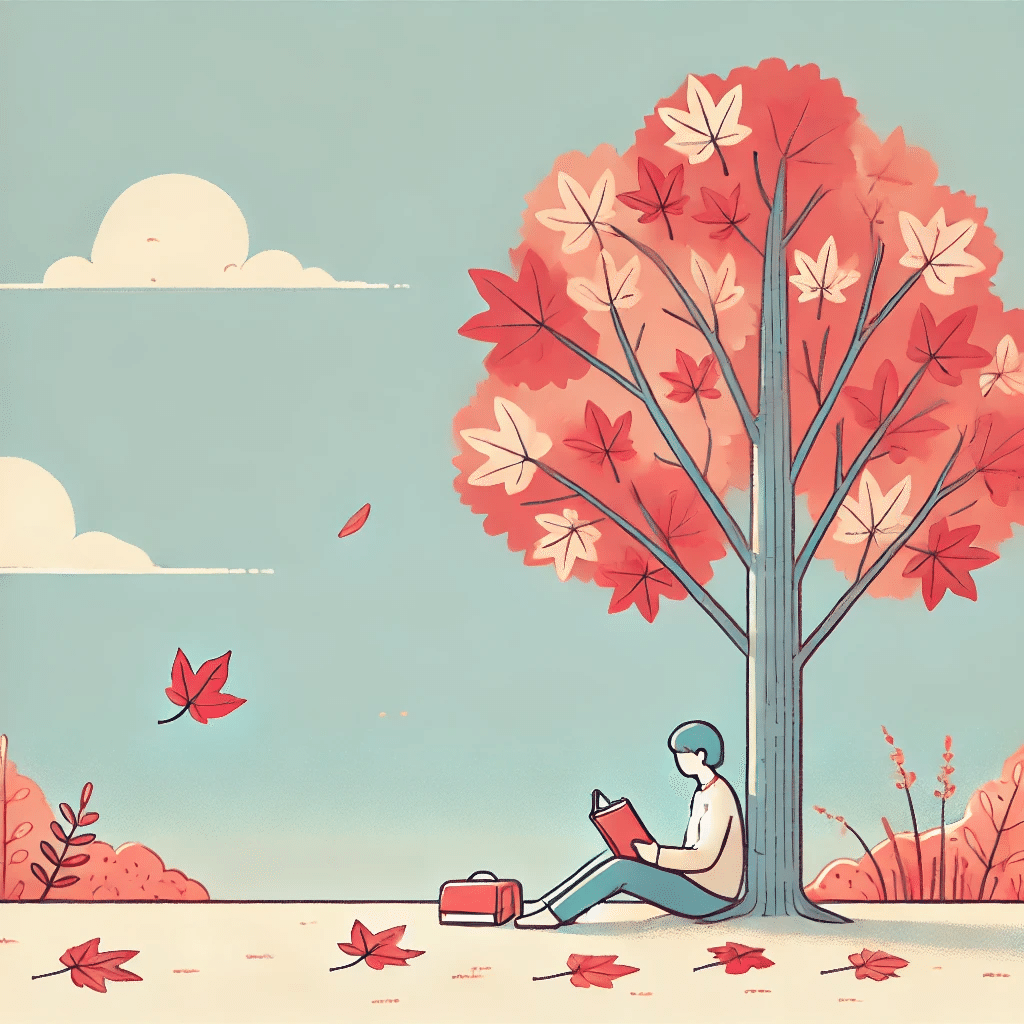

3. 具体例:画像を生成-社内報や学校だよりに

昨今、フリー素材の誤用による著作権トラブルが増加しています。例えば:

このような問題に対し、対話型生成AIを利用することで、安全かつ独自の画像を作成できます。

AIによる画像生成のメリット:

著作権トラブルのリスク軽減

ニーズに合わせたカスタム画像の作成

コスト削減(高額な素材購入や賠償金の回避)

例えば、OpenAIのDALL-E 3で作成した画像の著作権はユーザーに帰属すると明記されており、無断使用による訴訟リスクを排除できます。

注意:

使用に際しては、各AIサービスのコンテンツポリシーに準拠する必要があります。

主な内容は「他者への嫌がらせ禁止」などですが、詳細な確認を推奨します。

関連ポリシー(OpenAIの例):

画像生成の具体例: 以下のようなプロンプトをChatGPTに入力することで、独自の画像を生成できます。

秋をテーマにしたシンプルなイラスト、パステルカラー使用。紅葉した木、落ち葉などの秋の景色を含む。背景は薄い青空。全体的に柔らかく温かみのある雰囲気。線は細く、塗りつぶしは均一。社内報や学校だよりに適したスタイル

このようなプロンプトを使用することで、著作権の心配なく、目的に合った独自の画像を生成できます。社内報や広報資料、プレゼンテーション資料など、様々な用途に活用可能です。

AIを活用した画像生成は、法的リスクの軽減と創造性の向上を両立させる有効な手段といえるでしょう。ただし、生成された画像の品質や適切性については、人間による最終確認が重要です。

補足で、GPTsを活用する方法もご紹介します。以下は自分が過去作成したものです。細かなプロンプトを連携せず、何を作りたいと言えばシンプルなイラストが作られます。

まとめ

対話型AIの活用は、業務効率の向上、創造性の促進、リスク管理など、多岐にわたる利点をもたらします。各組織の特性に合わせてカスタマイズし、段階的に導入していくことで、より効果的な活用が可能となるでしょう。