【新規事業担当者がすぐ使える】気になるスタートアップ企業の「キモ」解説:Arent(アレント‐建設DX・コンサルティング・新規事業創出)

こんにちは!NEWhで新規事業の伴走支援をしている谷口です。

新規事業に取り組む方なら毎日といっていいほど目にする「スタートアップ」の話題。強い原体験や偶然の出会い、はたまた独創的な技術など、ビジネスの着想やスケールのきっかけは様々です。

そんな気になるスタートアップ企業について、新規事業担当者が参考になったり、ヒントを得るために、ビジネスの肝(キモ)は何か、新規事業に必要な要素を整理するためのフレームワーク「バリューデザイン・シンタックス」*を使いながら、解きほぐしてみたいと思います。今回は建設DXのArent(アレント)です。スタートアップと言っておきながら23年3月に東証グロース上場を果たされていますが、成功例としてお許しください。

Arentはどんな会社?

Arentは建設、プラント業界に特化したDXコンサルティング、システム開発、プロダクト開発を行われています。建設DXといえば施工管理アプリのANDPADや、ドローンによる情報収集を活用したCLUEなど、いくつか思い浮かぶ方も多いと思います。

職人による高度な暗黙知に大きく依存することが多かった建設業に押し寄せる人手不足と、政府方針によるデジタル化の波を捉えた、一連の建設テック会社としては、比較的後発に当たるのではないでしょうか。売上高は21年7.22億→23年予測では18.68億と2.5倍、営業利益も1.65憶→5.23億3.1倍を超えて、右肩上がりで成長中です。

ビジネスモデルは?

一言で表すと、建設業の職人技をクライアント企業とともにBIM*/SaaS化し、そのシステム開発と販売を行う、というもの。掲げているミッションは「暗黙知を民主化する」です。

BIMとは、Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称です。コンピューター上に現実と同じ建物の立体モデル(BIMモデル)を再現して、よりよい建物づくりに活用していく仕組みです。

代表的な事例としてはプラント業界王手、千代田化工建設との共創プロダクト『Plantstream』で、従来1000本あたり2年を要していた複雑なプラント配管設計をたった1分で完了できるというもの。2年を1分にする、インパクトたるや相当なものですよね。

事業セグメントは?

大きく3つで、現状では「プロダクト共創開発」が96.4%(出処:2023年6月期第3四半期決算ハイライト)が売上の大半を占めています。

・プロダクト共創開発

DX化に向けた個別企業のコンサルティング~アジャイルベースのプロダクト開発を行う。

・共創プロダクト販売

アジャイル開発したプロダクトをクライアント企業とともに外販する。

・自社プロダクト

単独で開発したプロダクトを販売する。

バリューデザイン・シンタックス(VDS)でみてみると

今回のケースをフレームワークに落とし込んでみると、こうなりました。

コンセプトと戦略、収益と、それぞれ分けてみていきたいと思います。

コンセプト

ターゲットは職人に良くも悪くも左右されてしまう、ゼネコンやプラントメーカーです。技術を何とか標準化したい、不確実な要素を極力排除して工期を効率化して短縮化したいという悩みは、想像できますよね。

戦略

プロダクトがもたらす圧倒的なタイパ・コスパの源泉はArentが持つ3D技術にあります。これを言うと少し徒労感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、もう一つ参考にできる点はパートナーを巻き込んだ共創にあります。自力だけで開発をするのではなく、パートナーと一緒に創意工夫してよいプロダクトをつくる、そのためのインセンティブも提供しているところは真似ができるかもしれません。

競合の建設Techプロダクト/SaaSと何が違うのか?というと、クライアントでもありパートナーでもある発注元とアジャイル開発をずっとし続けている、ということが違いになっています。

・建築Tech/SaaS→複数の顧客の声を取り入れつつ、自分たちで、自費でプロダクトの改善をし続ける。

・Arent→相対するクライアントそれぞれと、お互いに、クライアントから開発費をもらいながら改善をし続ける。そして将来的にはそれをプロダクトとして他社へも提供する。

収益

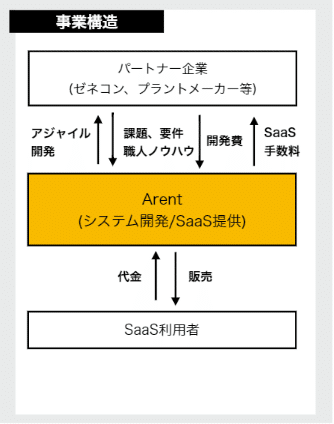

収益構造はとてもシンプルです。パートナーの現場課題を改善し続けるための開発を継続しながら、インパクトの大きい価値を提供し、それに見合う対価を得ていますよね。

事業成功/グロースの着眼点を考えてみる

一見後発に見える同社が、どういった機会領域や顧客課題に着目し、どのように差別化をしているのか。また一般的なITベンダーの9.1%に対して、35.1%(いずれも出処:2023年6月期第3四半期決算ハイライト)もの高い営業利益率を生み出しているのか、そのビジネスモデルにも注目して、3つのポイントを挙げてみたいと思います。

1)ニッチ領域に特化

建設業全体の投資規模は60兆円(出処:国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室「2021年度建設投資見通し」)と巨大で、まだまだBIM/SaaS化されていない職人の暗黙知に頼る、非効率な部分が残っている、この領域を機会と捉えられていることがあります。

2)クライアント企業との共創開発/販売

クライアント企業から受託開発を受ける形ではなく、初めからクライアント企業とJVを組成して、他社への販売を念頭に置いてBIM/SaaS開発を進めているところはユニークな点ではないでしょうか。

3)アジャイル開発によるドアノック~長期間の継続開発移行

個別企業の特定要件を解消するためのウォーターフォール型の開発ではなく、他社利用を見据えたプロダクトづくりをクライアント企業(大手企業が多い)と共創、かつアジャイルで進めるスタイルで、入口としてはスモールですが、開発は長期に渡って続き、機能の拡張に伴って開発規模も拡大し続けるところがキモ。案件継続や規模の拡大、その後の製品化、保守契約の意味でも安定感がありますよね。

さいごに‐きっかけやゲームチェンジはある日突然に…

日本が誇る職人技はDXの宝庫ともいえる領域ですが、これを実現するためには高いコミットメントと優れた技術力が必要になります。Arentでいえば高度は3D技術と、業界大手企業と共創型のアジャイル開発を行う共通目的を持ち、現場のリアルな課題や業界知識が蓄積されることも強みになっていると感じました。

ビジネスのきっかけは、もともとはゲームやVR/ARの開発をやっていたところに、たまたま千代田化工から「プラント設計の自動化」の相談があり、CAD技術を持つ大学の同級生のシステム会社も巻き込んで3者で取り組むなかで見出した機会とのこと。

たまたま訪れたきっかけが、関係者のコミュニケーション(アジャイル)や方向感や観点(個別ソリューションではなく汎用BIM/SaaS)次第で大きなチャンスとなる好事例ではないでしょうか。