【LINEコラム】日本一健康寿命が長い長野県に学ぶ!健康体を長く保つための『骨メンテナンス』のコツ-後編-

こんにちは。

働く人と企業の『在りたい姿』の実現をサポートして健康寿命を延ばすライフデザインファシリテーターの丹後友里です(@tanchan0630)。

早くも5月も残り10日となりましたね。来週からはいよいよ6月です。

週の初めは仕事のスケジュールやタスク確認に追われることが多いと思いますが、『仕事の進め方』は時間やタスク管理だけではありません。

今日の体調は、いかがでしょうか?

1つ1つの仕事をこなす作業効率やパフォーマンス、生産性は心身の健康状態に大きく比例します。

改めて週の初めは、体調に見合ったペース配分を心掛けると共に、同僚・部下・上司の体調も一緒に観察することでお互いが気持ちよく仕事をするための配慮を心掛けていきましょう!

今週のコラムも先週に引き続き

【 健康体を手にするための食事と運動のコツ:後編 】

を紹介していきます。

(先週配信したコラムはLINEのメニュー画面右下にある『配信済みコラム一覧リスト』からご覧ください)

先週は仕事もプライベートも『すべての資本は健康な身体と健全な精神から』という謳い文句と共に『健康寿命』の重要性をお伝えしました。

そこで、日本で最も『健康寿命が長い』地域が長野県であり、男女ともに日本一を誇る長野県の取り組みを解説していました。長野県では3つの対策を強化しており、それによって寝たきりを防ぐことで介護負担を最低限に抑えています。

しかもその内容は、コロナ禍になってすべての世代の人にも関係あり、あながち高齢者対策に留まらない話で、私自身の事例と一緒に紹介させていただきました。今回のコラムでも前回の続きである『食事でと摂る栄養素』と『運動のコツ』についてお届けしていきます。

■ 強化対策②:『骨の栄養』になるものを食べる《続》

前回はこちらの3つの内、『カルシウム』と『ビタミンD』の2つを紹介しました。今回は残りの『ビタミンK』について紹介していきます。

『ビタミンK』と聞いてまずどんな食材が思い浮かびますか?

「そもそもビタミンなのに骨?」とも思う方がいると思います。

前回のカルシウムが『骨そのものの材料』になり、ビタミンDが『その材料(Ca)を届きやすくする』導入剤であることは説明しました。

では、ビタミンKの『しなやかにする』とは一体どういうことなのか?それは、

『骨にカルシウムを留めておく』

(血中にカルシウムが溶けださないようにする)

という作用になります。

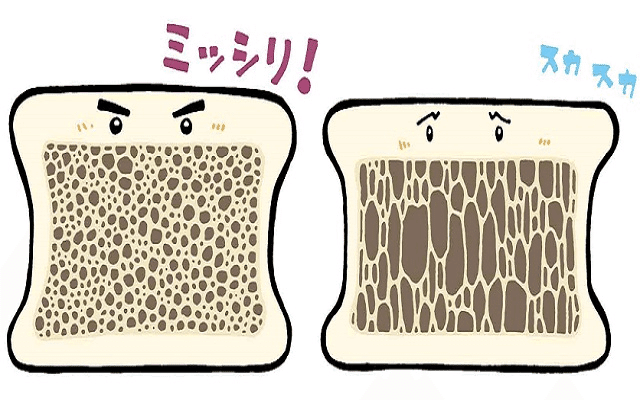

骨って触ると硬く感じるので『中身が詰まっている』ように思えますが、実際の骨の断面図はこんな感じ。

骨粗鬆症のひどさを伝えやすいんですが

人によってはグロテスクに感じるかなと思って

イラストにしました。

これを見てどんな印象を持ちましたか?

そう、結構穴が開いてるんですよね。この穴が開いているところが『海綿骨』と言って、ここの穴を『詰めて広げないようにする』のがビタミンKの役割です。

では実際に骨粗鬆症になった骨がどんな感じかと言うと、

こんな風に海綿骨(穴が開いている部分)の密度が段違いになります。

そんなビタミンKを豊富に含んでいるのが、【 納豆 】です。

納豆は食べますか?

納豆はビタミンK以外にも大豆であることからイソフラボンや植物性たんぱく質、ナットウキナーゼという酵母菌もあることから、いろんな栄養素が詰まっていますよね。

骨粗鬆症を予防するために必要なビタミンKは1日250~300μm。そして普通の豆粒上でも十分足りているんですが、信州大学医学部運動機能学教室(整形外科)特任教授で、飯田病院 整形外科部長・人工関節センター長の中村幸男先生がおすすめするのが

【 ひきわり納豆 】

だそうです。これには私も意外で驚きました(私は豆粒納豆派:しかも北海道大豆限定)。

理由は単純で、納豆の表面積が大きいからだとか。

豆粒上だと噛まないと中の断面が見えてきませんが、ひきわりなら最初から砕かれているのでビタミンKの摂取効率が良いんだとか。

また、高齢者は噛む力が弱くなりますし、若い人は時間に追われて早食い(噛まないで食べる:噛む回数が少ない食べ方)になりがちなので、そういう意味でも年代問わずひきわり納豆がおすすめなんだそうです。

朝食や食事の摂り方にはいろんな手法や考え方がありますが、私個人としては『3食きっちり食べる』ことを推奨しています。

ですので

◎ コロナ禍でリモートワークで引き篭りがちだった方

◎ 年齢を感じ始めた40代以降の方

で「朝食は食べない」という方でも、50代・60代のキャリアに向けてぜひ『朝ご飯は納豆ご飯1杯』だけでもいいので食べることを推奨したいと思います(私も納豆をひきわり納豆に変えました)。

■ 強化対策③:『骨を強くする』運動をする

さて、前回のコラムと今回のコラム前半までは『骨の材料を摂取する』ことを届けてきましたが、ここからは『骨の密度を維持&向上する』ための運動について紹介していきます。

[1] かかと落とし

少し前傾姿勢で、膝を軽く曲げて固定し、

両足を肩幅より少し広めに開けて立つ。

バランスを崩しやすいときは

イスの背やテーブルなどに手を置いて行う。

① 股関節に刺激が届くよう意識しながら、

「かかとを上げる→床にドスン!と落とす」の動作を繰り返す

※衝撃が骨に響くように落とす

② 30回1セットとし、1日3セット行う

この運動で一番大事なのは『股関節』を意識すること。

骨がもろくなった人が寝たきりの要因になってしまうのが『太ももの付け根の骨折(大腿骨近位部骨折)』です。

2022年3月中旬から下旬にかけて配信したコラムでも

股関節の機能の重要性をお伝えしています。

ぜひ『配信済み一覧リスト』よりご確認ください!

特に大腿骨の密度を高めるのは普通の運動ではなかなかできないため、このかかと落としが有効だそうです。その理由は、古い骨を壊し新しい骨を作るサイクル『骨代謝』が影響しています。

骨から『スクレロスチン』という物質が分泌されていて、骨代謝の際『新しくつくる骨の働きを邪魔する』性質があるんです。

このスクレロスチンは刺激を感知すると分泌が止まります。

そうつまり、

刺激がない

(運動量が少ない)

↓

骨が使われる頻度が減った

↓

古くなった骨から壊していこう

↓

骨密度スッカスカに

という流れになるんです。だからこそ、このかかと落としが有効なんですよね。また、2022年1月下旬に紹介したウォーキング方法でもこのかかと落としと同様の効果があります。

ぜひ『配信済み一覧リスト』よりご確認ください!

[2] ゆるスクワット

かかと落としに続く運動はこちら。

① イスなどに手を添え、足を肩幅に開いて立つ

② ゆっくり腰を落としていく(4秒かけて、息を吐きながら)

③ ゆっくり元の体勢に戻す(4秒かけて、息を吸いながら)

④ 1日10回からスタートし、徐々に増やす

今度は下半身強化の筋トレです。

これまでコラムで何度も紹介していますが、スクワットの運動効果は絶大です。脚を肩幅に開くスクワットもいいですが、個人的にはそれ以上に開いて腰を落とす『ワイドスクワット』がおすすめです。

ワイドスクワットの最大の利点は『内転筋(内ももの筋肉)』を鍛えられるところです。

人間の身体で一番最初に筋肉が落ちていくのが『内転筋』と言われています。なぜなら内転筋は、日常生活において単独で動くことがないからです。それなのに、膝関節の運動機能の保持には重要な役目がある。このワイドスクワットでは、お尻やもも裏・前もももですが、この内転筋をしっかり使うことになるため、総じて下半身全体の筋力アップにつながります。

ぜひ活用してみてくださいね。

最後までお読みくださりありがとうございました!

今日のコラムが少しでもお役に立てできましたら幸いです。

次回のコラム配信は【 6/12 (月) 】となります。

今週も体調管理に気をつけて良い1週間をお過ごしください!

【 参考記事はこちら 】

■ おまけ情報

🌟配信済みコラムや登録者限定イベントはLINEで公開中!

🌟各種提供サービスはこちらで紹介しています!

🌟SNSでの交流も大歓迎です!