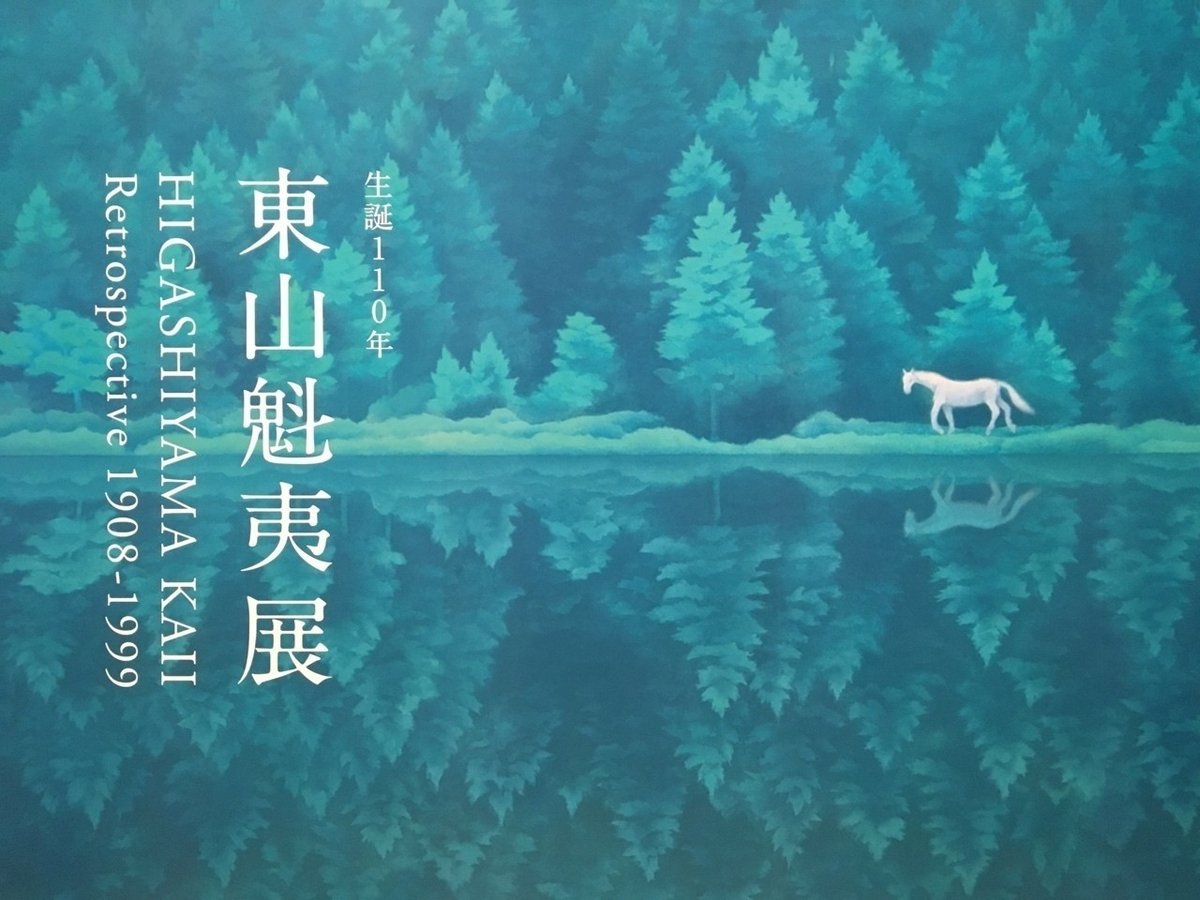

自分の外で考える(あるいは東山魁夷展)

"カントにはいささか申し訳ないが、ぼくらは自分自身の思考の外で思考しなければならない"

-スティーブン・シャヴィロ『モノたちの宇宙 思弁的実在論とは』より

社会のためになることをする。

Social Goodな考えがデフォルトになるにつれ、表面化してきた問題の1つとして、「何をGoodと考えるか」には人それぞれ大きな違いがあり、その違いがそれぞれ良いことをなそうとする者同士の間でGoodとは程遠い衝突、諍いの火種となるということが挙げられる。良いことをなそうとする者同士の間で、良いことの基準が異なるとき、互いが相手のほうの良さも認める寛容性を欠けば、良いことをするつもりがそれを始める前に、良くない争いのほうを始めてしまうことになる。この違いが可視化されやすく、しかも、違う考えをもつ者同士が容易に出会いやすいのも現代の社会の特徴なのだろう。

ここに、国や地域を越えた文化や宗教の違いが加わると、良いことをなそうとする思いが、異なる良いことの思想をもつ人たちのことを嫌悪し批判するのを何のためらいもなく行なってしまうといった行為が加速される。もともとある歴史的な敵対関係がそれを助長したりもする。

しかも、これは人同士の問題ではない。ここにAIなどが介在してくれば、問題はさらにややこしくなる。中国で浸透しつつある信用経済のシステムは、非人間的なGoodの領域を持つだろう。自動運転などでも同様な選択はあるはずだ。

そうした自分(たち)とは異なるGoodとの対峙、せめぎ合いのなかで、人は生きていくことが今後は余儀なくされる。そのとき、自分の外とどう向き合うか?はすべての人に問われる問題であるはずで、そうした社会的な変化のなかで現れてきたのが、思弁的実在論という思想だろうと感じている。

物自体に接することの不可能性を論じたカント以降のすべての哲学が陥っている相関主義を超えて、人間の世界へのアクセスの道を切り開いたスペキュラティヴ・リアリズム=思弁的実在論。その創始者のひとりに数え上げられる、カンタン・メイヤスーの『有限性の後で』の後に、続けて読み進めてるのが、 スティーブン・シャヴィロの『モノたちの宇宙』。この本、副題にずばり「思弁的実在論とは何か」とついている(原題は"The Universe of Things On Speculative Realism")。

メイヤスーの論とはずいぶん趣きが違って、思弁的実在論にもいろんな方向性があるのだなと思いつつも、共通するのは、非人間的なモノの世界を実在するものとして、世界を非人間中心主義の見方で捉え直そうとしてる点だ。

シャヴィロ自身、思弁的実在論の創始者とされる4人の哲学者の間で、「実際、かなり立場を違えている」と書いている。それでも、

カンタン・メイヤスー、レイ・ブラシエ、グラハム・ハーマン、イアン・ハミルトン・グラントという4人の思弁的実在論の創始者たちは全員、メイヤスー呼ぶところの相関主義を受け入れない。

という点での一致は見られ、その相関主義の拒否自体が思弁的実在論の特徴といえるのだろう。

そこでは自分の側が一方的に見たり評価したりという立場に置くのではなく、自分も外から(自分とは異なる見方、評価軸で)見たり評価されたりしていることを前提として、人はどうあるべきか?が問われている。 そして、この「自分の外」には、人類の外という意味合いも強く含まれる。再三書いてきているように「非人間中心主義」的な姿勢が今後は重要になる。

先に書いたような、非人間的なAIが増え、グローバルに文化の異なる人びとが日常的な交流をする機会が増す、今後の世界においては、非人間中心主義的な姿勢を押しだす思弁的実在論は必要な考え方だと思う。

モノたちは互いに美的に遭遇しあうのであって、ただ単に認知的ないし実践的に出会うのではない。ぼくはいつでもあるモノについて現に知る以上に感じるのだし、モノを知るのでないとすれば、感じるのである。ぼくがある対象をまさに知るという点で、ぼくはその対象を使用に供し、その諸性質を数え上げ、また構成要素に分解し、それを規定している諸原因をたどることができる。しかし、ある対象を感受することにはかならずある何かが関わっている。あるモノがぼくを触発し、ぼくを変えようとするさいに、ぼくはそれを感受する。ここでぼくを触発するのは、ただ単にモノのもつこれこれの性質ではなく、そのモノの全体的にして、還元しえない存在である。

自分の視点とはまったく異なる、存在性を自分を見返してくるモノたち、別の文化の人びとは持っている。それが前提になる世界の生き方が問われているのが、現在だろう。

そんな思弁的実在論的なものの見方とは具体的にどのようなものとなりえるか? そのヒントに今日たまたま出会えた気がする。開催最終日の1日前、滑りこむように観た東山魁夷展で。

誰もいない風景のなか、静謐な音が聞こえ、湿気を帯びた暑さ、冷たさが伝わってるくる絵。それが東山魁夷の絵の特徴であるように思う。風景が視覚的に描かれているだけでなく、聴覚的なもの、気温や風の流れなどの触覚的なものなど、五感すべてを含んだ形で描かれているような印象を与えてくる。

それは慣れ親しんだ日本の風景からではなく、僕自身、この春訪れたドイツの風景を描いた絵でも、日本の湿った空気感とは異なる、乾いた空気が絵から伝わってくるのだ。

例えば、木々が茂る丘の上に立つローテンブルクの街はまさに数ヶ月前に訪れた街の空気や音そのままを伝えてくるようである。

すごいと思うのは、訪れたことのない北欧の風景さえ、その画面を音や温度になりきらない気配を伝えてくるからだ。実際に感じたことがないから音や温度になりきらないものの、そこにそれらがある気配だけはしっかりと伝えてくる。絵をみてこんな感じをはっきり受けたのははじめてだ。

その極限ともいえる作品が奈良、唐招提寺に描かれた障壁画だ。現在工事中の唐招提寺から持ち込まれ、再現された展示は、東山魁夷の五感を呼び起こす作品の集大成といえる。 その空間は、ヘタなVR空間よりもよっぽどリアルな存在感で迫ってくる。いや、それはVRの表現するリアリティとは異なる、リアルそのものを描かれているからかもしれない。

しかし、最も圧巻なのはは、唐招提寺後、画家が「祈るように描く」という晩年の作品群だ。

それはまるで人工知能が描いたような異様さをもつのだ。スケッチで日本のみならず海外も含め、さまざまな場所を訪れた画家が、スケッチの旅に出かけられなくなったとき、どこにもない風景を描くことになるのだが、その結果、生まれたのが人間が描いた感じのしない人工知能を感じさせる作品群だ。

けれど、それは自然の感じをうまく統合して再現できなかった失敗作なのではない。おそらく画家が描きたかったのは、それらの絵そのものだったのだろうと思う。人が見た自然を超えた、自然そのものが本来もつ隠れた属性が、非人間的な描写により視覚化されたような感覚。そう。それは、シャヴィロのいう、こうした「習慣を打ち破」った先にある、モノたちの宇宙そのものを描いた絵なのだろう。

「人類」は万物の尺度ではない。ぼくらは普通、この世界をぼくら自身にあらかじめ課された概念によって把握する。この世界におけるモノたちの奇妙さ=異方性にいたるためには、つまり、ぼくらに「措定され」たり、「与えられ」たり「提示され」たりすることなくモノたちが存在する仕方に行き着くためには、この習慣を打ち破る必要がある。

そう。東山魁夷の晩年の作品には、この「モノたちの奇妙さ=異方性」が描かれている。それは人間に与えられ提示された自然とは異なる自然を描いた絵だ。そのスペキュラティヴなリアリズムに僕は圧倒されたのだと思う。唐招提寺の障壁画が再現された薄暗い部屋を抜けて、明るい照明に照らしだされた、その晩年の作品群を並べた部屋は、所謂人間的な美しさを超えた美がある空間だったように思う。文句なしに今年みたなかで一番の展覧会だった。

そして……。

そう、この東山魁夷のように、カントにはいささか申し訳ないが、今後は、ぼくらは自分自身の思考の外で思考しなければならないのだと思う。

自分自身のGoodのみを信じて過ごす時間はもう終わっている。わからないからこそ、わからない外部を考えなくてはならない。

いいなと思ったら応援しよう!