嘘か落語か

どうせこの世には嘘しかないのです。だったら誰かに害を与えない限り、相手といっしょになって、この嘘の世界に大きな嘘を積み上げるほうが楽しいし、さらにそれが誰かの希望になるのだとすれば、お互いに幸せな気分になれそうです。

立川談笑師匠の一門会に行ってきた。

談笑師匠は伝説の故・立川談志師匠の門弟であり、「落語立川流」の中でも人気の落語家のお一人。

古典落語の改作バージョンを手掛けられることで知られていて、私の地元・岡山県を舞台にした「ジーンズ屋ようこたん」なる噺まである。

早稲田大学の大先輩でもあり、昔何かの雑誌で読んだ早稲田時代のめちゃくちゃなエピソードが「いい時代だなあ」と染み入ったのを覚えている。

なのに具体的にどんな内容だったかは忘れた。

ずっと遠い世界の方だったが、昨年、接点ができた。

ぷらんたんのクラウドファンディングで、応援してくれたのだった。

昔読んだ雑誌のなかのインタビュー記事のなかで、「授業に出ずに喫茶店でたむろしていた」と書かれていたような気がして、嘘か事実か分からない記憶を頼りにオファーをしてみたら、引き受けてくださったのだった。

「ぷらんたんには苦い思い出がありますが…それはまた追々」と意味深な回答もその時いただいた。

談笑師匠はじめ、たくさんの方のご協力の甲斐あって750万円の支援金が集まった。ぷらんたんは今日も生きている。

いつかお会いして御礼をしたいと思っていたら、1年以上も月日が経ってしまった。無精者で恥ずかしい。

師匠のツイートで流れてきた「立川談笑一門会」のお知らせを確認したら、偶然空いてる日時だったので足を運ぶことにした。

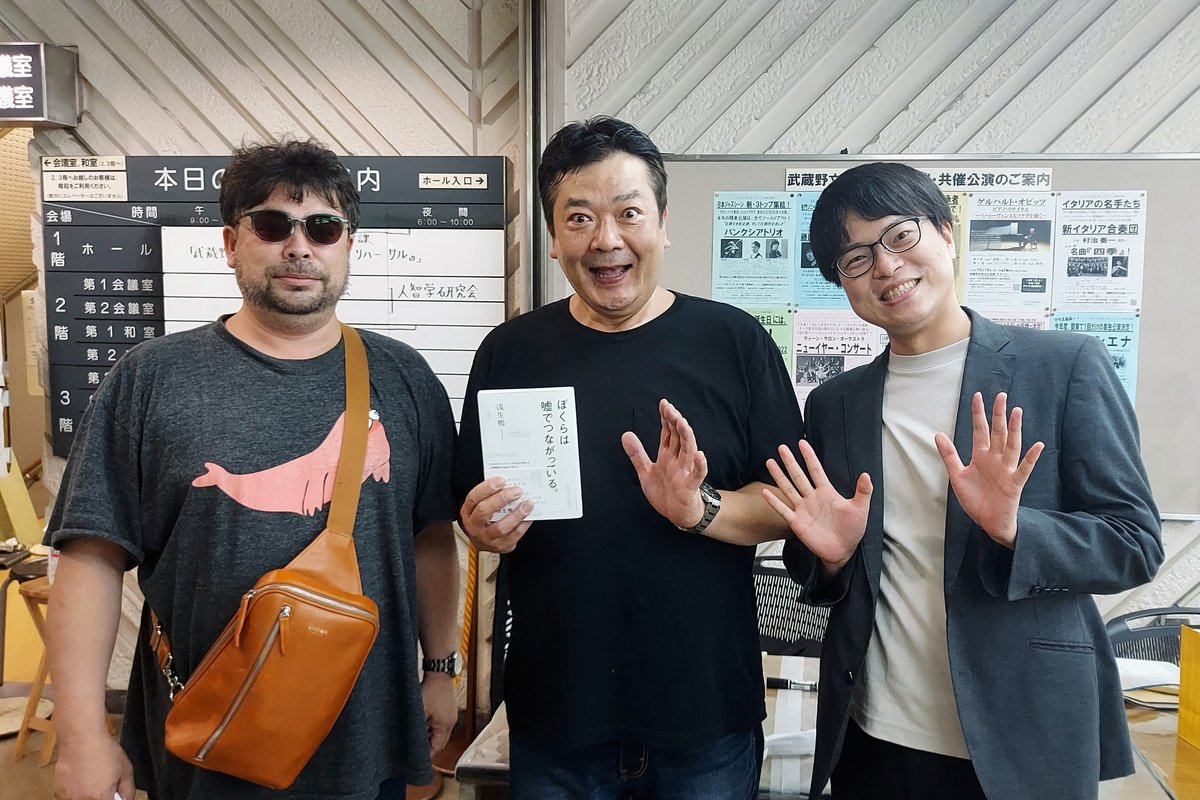

開演前、受付をされているお弟子さんらしき方々に事情を説明したら、なんと談笑師匠ご本人が会いに来てくださった。

メールやSNSではやり取りしていたけど、お会いするのは初めてだった。今更ながらクラファンの御礼を申し上げて、手土産のブレンドコーヒー(ぷらんたんオリジナル)をお渡しした。

「14号館を掃除するバイトをしてましたよ!最近の早稲田は綺麗になっちゃよね~~」

と、かつてのカオス感漂う早稲田の昔話を伺う。その当時、まだ私は生まれていない。

開演時間が近づき、席についた。

会の始まりを告げる太鼓が鳴り響くなか、客席をふと見渡すと、どこかで見たことがあるような、大柄な、Tシャツを着た男性を見つけた。

作家の浅生鴨さんだった。

おそらくこういう時が来るであろうと見越していて、著書『ぼくらは嘘でつながっている』をカバンにしのばせておいた甲斐があった。

休憩時間に話しかけたら、気さくに応じていていただき、サインまで頂戴した。ありがとうございます。

どうやら談笑師匠と交流がおありで、よく一門会に足を運ばれているとのことだった。

「最近の早稲田は綺麗になっちゃよね~むかしは南門通りに酔っぱらって寝てる学生が死体みたいに転がっていたのに」

談笑師匠と同じく、鴨さんも早稲田のOBらしい。除籍か中退か忘れたが、卒業はされていないと伺った。

どうやら50代以上の早稲田のOBは、汚い早稲田こそが本当の早稲田であり、今の早稲田は早稲田とみなしていないらしい。

この日の談笑師匠の演目は古典落語の『佃祭』。

まだ佃島に橋がなく、船で行き来していた頃。

佃祭を訪れた職人の男が最終便の船に乗ろうと急いでいたら、ある娘さんに袖を引っ張られて引き留められる。過去に命拾いをしてもらった御礼をしたいということだったが…

というあらまし。

実は談笑師匠が口演する『佃祭』は師匠の改作バージョンで、ここから先は従来のものとかなり内容が異なる。

「命拾いをしてもらった人に、時を経て命拾いされる」という、「情けは人の為ならず」なテーマは変わらないが、よりそれを強く感じさせる、不思議なストーリーになっていた。

ぜひ続きは師匠の落語を実際に聴いてみてほしい。

運営メンバーとして参加した、ぷらんたんのクラウドファンディングで、たくさんの人が支援してくれた時の感情と重なり、終演後も余韻が収まらなかった。

この日、久しぶりにプロの落語家さんの会に足を運んだ。2年ぶりくらいな気がする。たぶん最後に落語を見たのは鈴本か浅草だったかと。

落語の世界は嘘の世界である。

お世辞を言って一杯おごってもらうと奮闘したり、松やにが口にくっついてぷるぷるしながらしゃべるようなことが自然と受け止められていたり、夢の世界と現実を行き来したり。

だけど、誰も傷つかない優しい嘘で満ちていて、だから私は落語が好きだ。

落語は聞き手を信頼しているから成り立つ芸だと思う。演者は座布団の上に正座し、左右に首を振りわけて噺を進める。小道具は扇子と手ぬぐいだけ。

聞き手の想像力にゆだねられているからこそ、客観的に観察するのではなく、夢みるように自分の体験として世界に浸ることができるのだ。

嘘とは「事実ではないこと」だった。そして、夢はもちろん事実ではない。(中略)でも夢の中で見聞きしたことは、あのときの感覚や感情は間違いなく本物だ。それは僕たちの体験となって記憶の中に残っている。

そういえば、落語はお寺で始まり、戦国大名の側近として面白い噺をしゃべって楽しませる集団が後の職業落語家につながったと聞いたことがある。

侍が幅を利かせていた江戸では、落語が権力風刺のような側面も担っていて、侍や役人を小馬鹿にする噺は今もある。

私たちは生きてくうえで嘘を必要としているのは、物語の世界だけでなく、日常レベルからそうであって、もはやこの世そのものが「落語:嘘」なのかもしれない。

そんなことを思いながら、久々の落語体験と、予想外の浅生鴨さんとの邂逅の余韻に浸っている。

それさえ嘘か現実か分からなくなってきた。

いいなと思ったら応援しよう!