バブルの時代、僕たちは、これは1920年代パリの”ベル・エポック”だと信じ、享楽的に浪費していた。「モダーンズ」(The Moderns)/アラン・ルドルフ監督(1988)

「モダーンズ」(The Moderns)/アラン・ルドルフ監督(1988)

日本がバブルに向かい企業が”メセナ“という名目で、”文化“お金を使うことで、多くの美術展が開催され、街中に”アート“があふれ、人々がそのゴージャスな世界を享受していた頃に、日本でも公開された作品。

映画の舞台は1926年のパリ、第一次世界大戦が終わり、戦勝国は好景気に沸き、その中でも”新興国“として、台頭してきたアメリカのアーティストたちが、パリを訪れ、パリの社交界、芸術界と交流した時のことが描かれており、ヘミングウエイも登場します。ガーシュインの「パリのアメリカ人」の世界ですね。

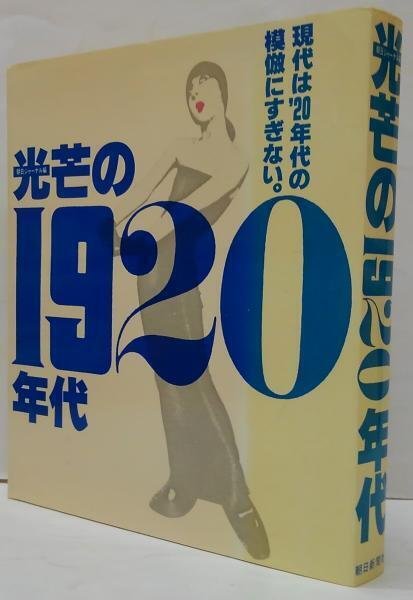

当時の日本では、そんなバブルの“この世を謳歌”していた時代を1920年と重ねて論じられることが多く、「光芒のパリ20年代~現代は'20年代の模倣にすぎない」という500ページにも及ぶ書籍が朝日ジャーナルから出版されたり、以前は美術専門誌しか名前が見られなかった世紀末芸術などで知られる美術評論家海野弘さんの評論が、女性ファッション誌や資生堂の「花椿」にも掲載され、この映画のパンフレットでも執筆されています。

この映画では、ジャズ、アールデコのポスター、シュールレアリズム、男装の麗人、そしてフェイクが本物にすり替わる権威や社会的評価の逆転が、アンバー(くすんだ赤身と黄色)の映像で描かれます。

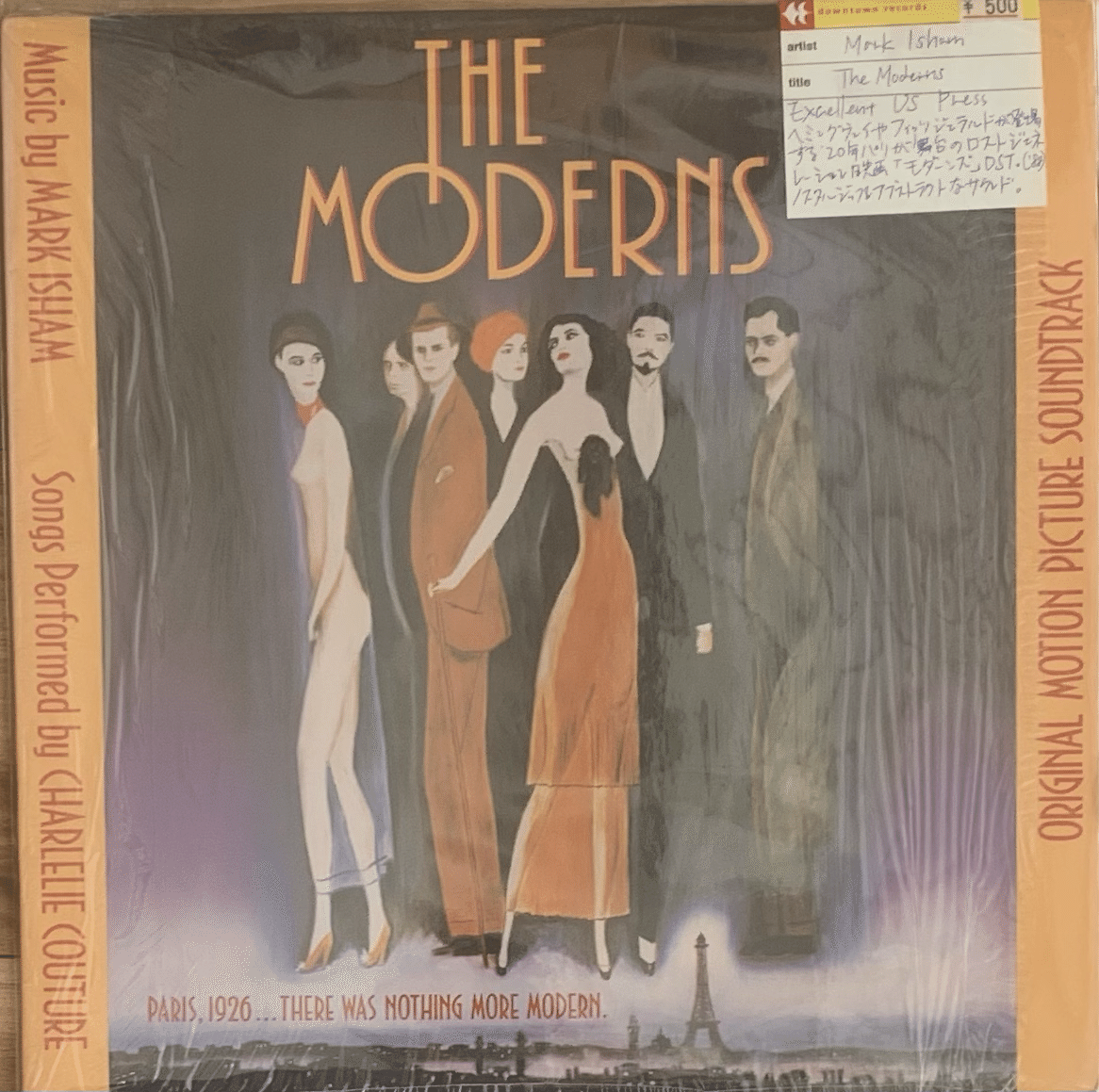

そして、最後には、まだアメリカでは理解されていなかったモダンアートを展示するニューヨークの現代美術館のオープニングで、主人公が書いたモディリアーニの贋物が飾られにも関わらず、美術評論家に絶賛されるという時代へのシニカルな視点が描かれるともに、美術館の外では、雨が降りそうな気配で、良き20年代を終わらせる1929年の世界大恐慌を予感させて終わります。1900年前後から、1920年代をパリでは「ベル・エポック(美しき時代、古き良き時代)」と呼ばれるわけですが、そんな時代へのノスタルジアと時代の変わり目を描いたこの作品。そのムードを醸し出してくれるこの映画のサウンドトラックの素晴らしさにも触れなければなりません。

作者マーク・アイシャム。ECM、ウインダム・ヒルからそして当時は、ヴァージンの新レーベルVentureから作品を出していたトランペット奏者でこの映画のノスタルジックでアンニュイなムードをより濃厚に充満させ、エンディングでは、メインテーマから曲が移行していき、シャンソンの名曲「聞かせてよ愛の言葉を」がもちろんフランス語で歌われます。