カーディオグラム

「…──私の波。」

静謐に満ちた空気を破ったのは彼女の声だ。

室内に響く機械の音よりも小さい声で、聴き逃したって不思議ではなかった、と思う。

ただ、僕の耳はその声をちゃんと拾っていた。彼女の呼吸音も心音も、とりこぼしたことのないの僕の耳だから、あたりまえだ。

「……何が?」

一拍、二拍。三拍は長すぎるから、このあたりで口を開く。機械の鳴らす音の間に挟むようにして、声を発した。僕の声に彼女の表情は、……ああ、やはり無意識にこぼれた言葉だったのか。彼女は、驚いた猫のように目を見開いていた。戸惑うように睫毛を震わせて、次には柔らかく笑う。彼女の微笑む顔は白いベッドによく映えた。

「これ。」

繋がる管を引き連れた彼女の腕を謎るように視線を向ける。指の先に示されたソイツを見つめて、

「心電図?」

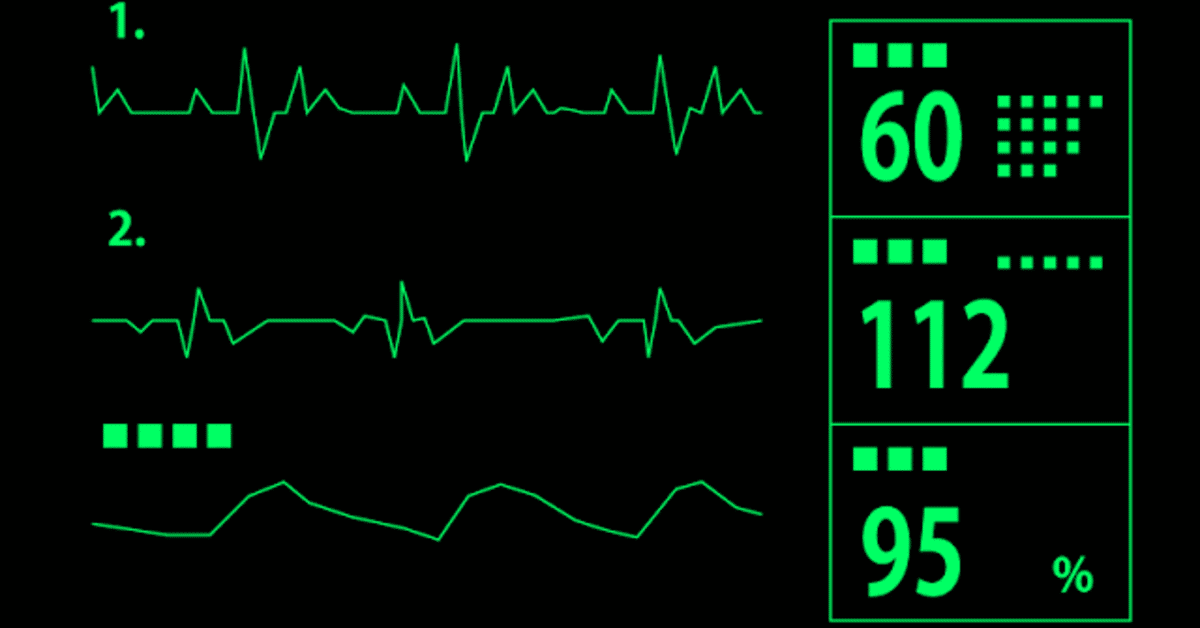

名前を呼んだ。ソイツは、さっきから室内に一定のリズムを響かせていた機械音の正体だ。僕はソイツの音ばかりに夢中になっていたが、どうやら彼女は、ソイツに映るモノに興味を抱いているらしかった。

「そう、心電図。私の心臓、こんな波作るんだなって、思ったの。」

ピッピッピッ……

相変わらず音は鳴っている。画面上の緑の線が、音に合わせて跳ねている。規則的に大小の波が流れていく。僕は二三と瞬きを繰り返しながら、ソイツと向き合っていた。

違う。これは装置だから幾つかに限られた形しか作らないよ。

こんなの、君の波じゃない。

そんな言葉は喉まで出かかって、口に出る前に飲み込んだ。

「…………、」

ピッピッピッ……

返事もしなければ、相槌もしない。僕は反応に困ってしまったんだろう。そう気づいたのは彼女のほうだった。僕が困ったとき、彼女は決まって両腕を広げて甘える風をとる。それでようやく、僕自身も僕が困っていたということに気づく。気づいて、どうしようもなくなる。丁度、今みたいに。

「……抱きしめてほしいの?」

「そう。」

どうしようもないから、彼女の甘えに"甘えてしまう"。僕が甘やかしてやっているのだといった茶番で誤魔化すのは、後ろめたさから。彼女の腕に繋がる管を引き抜いてしまわないように、優しく抱きしめた。抱擁と共に香る彼女の匂いは、もう、彼女の匂いとは呼べない。独特で何処か冷たい病室の匂いだ。それでも、変わらず彼女の柔らかさは感じられる。

彼女の、心の音を感じる。

「あー、ふふっ……貴方の波は私より大きいね。生きてるって、音がする。」

「君もまだ生きてるよ。」

彼女からの返事はなかった。三拍を過ぎた、これは沈黙だ。沈黙を誤魔化すように彼女は顔を埋めてきた。僕はされるがまま、沈黙に従った。少し篭った呼吸の音が聴こえてくる。

「……うん。こうして抱きしめ合って、二人の波が絡みついちゃって、そのまま一つの生き物になれたらいいのにな。」

暫くして彼女はそんな言葉を口にした。

ピッピッピッ……

次の沈黙を作ったのは僕のほうだった。音と共に波を描く心電図を、彼女の背中越しに見ていたのだ。彼女の心の音はあんなにも淡白な波しか作らないのかと、そう思ったとき、妙な虚しさが胸を締め付け始めた。

「…………僕は、そんなロマンチストじゃないよ。」

そう、ロマンチストではない。その言葉で巡らせていた思考を止める。僕はロマンチストになれない。空想家になれないから、彼女の傍に寄り添っていられるんだ。そう言い聞かせるようにして、腕を解いた。

*

彼女は、元々身体が弱かった。二十歳まで生きられない。定められた命、若くして散る花。それが彼女の変えることのできない運命だ。

全てを知ったうえで、僕は彼女と恋仲になった。僕は空想家ではない。だから、彼女の病気が奇跡やら幸運やらで治るなんてことは思ったことはない。淡々と、すり減る命に比例するようにして増していく美しさを、目に焼き付けて過ごした。

僕は、死に行く彼女の姿に恋をしていたから。

彼女は僕の変わった恋愛感情を知っている。

ある日、彼女が自らの病を明かしたとき、僕はそのことを告げた。君の短命を知っていて近づいたのだと、懺悔のような罪悪感の吐露は、彼女のくちづけによって洗われた。白いベンチの上で嬉しそうに微笑んでいた彼女。今よりまだ健康的な頬を紅く色付けていたのを覚えている。彼女は、病気の告白と共に僕の元を離れるつもりでいたらしい。そこに告られた僕のおかしな告白だ。一人で寂しく散るよりも、最期まで愛し合った誰かといたい……それが彼女の本音であり、僕はうってつけの存在となった。

互いの真実の告白を、『まるで誓いの言葉だね』と彼女は言った。僕はそのときも多分、そんなロマンチストにはなれないと苦笑いを浮かべた気がする。抱きしめ合って、そのとき改めて僕の耳は、彼女の生きる音全てを拾い集めるようになった。この呼吸の音が、心の音が、僕だけになってしまうときまで、彼女の傍にいる。

後悔はないのだ。寧ろ、今でも幸せに感じている。死に行く人間の美しさが好きだなんて、人からしてみれば気味の悪い願望が叶ってしまったのだから。彼女だってそうだ。本来ならば死ぬ前に一人になるつもりだった。誰も悲しませないために。それが都合の良い僕のおかしな感性によって、救われた。お互いがお互いの願いを叶えた、両思いなのだ。

それでも時折、彼女の何気ない無邪気な言葉が、僕を空想家にしたがった。

もちろん、何度も言ったとおり僕は空想家ではないはずだ。生きてほしいとか、生きるかもしれないとか、思ったことはない。そんなこと思ってはないけれど、もしかしたらそんなことよりも突飛なことが頭に浮かんでいるのかもしれない。

僕と君、一つになってしまえたら……なんて。

*

真白な病室が橙に染められている。随分長く居座ってしまった気もするし、そうでもない気もする。気づけば、いつも僕が病室から出ていく時間だった。彼女は夕焼け空を瞳に映しながら、窓の外を見つめている。もう心電図の波を見るのも飽きたのかもしれない。或いは、僕を困らせないために、見ないでいるだけかもしれない。どちらかはわからない。彼女は気まぐれだから。僕一人だけが、心電図の波を見つめて時間を流した。何かはわからないけれど、何かがずっと引っかかっていた。

ピッピッピッ……

「──ねぇ、そろそろ帰る時間でしょ?」

「え……ああ、うん。そうだね。」

彼女の呼びかけで我に返る。現実にかえれば、分かりかけていた何かの正体が靄のなかに沈んでいった。

「……じゃあ、うん、もう帰るよ。またくるから。」

わからないまま、彼女に別れの言葉を告げる。手を振って、見送る彼女の笑顔に背を向けた。このやりとりの終始でさえ、頭の中では未だ何かを探している。思いつかないくらいだから、このままでいいはずなのに、今諦めてしまえば、永遠にわからなくなってしまうような気がしたから。

扉を開けたとき、室内に響いていた心電図の音は窮屈から解放されたように、遠のいていった。そのときにようやく聴こえてきた。それは、僕の身体からずっと聴こえていたものだった。

トクトクトク

あ、そう。そうだ。

この音……この音なんだ。

ピッピッピッ……

そう、彼女の心臓はそんな無機質な音では鳴らない。彼女の波は、音は、僕と同じだ。波の大小は関係なくて、同じ音を鳴らしている。同じ波で靡いている。

……──、

「……思った、んだけどさ。やっぱり僕らの波は、絡み合ったり一つの生き物になったりできないよ。」

佇んだままだった僕は振りかえって、そんな言葉を口にしていた。目に映る彼女は、首を傾けている。それはそうだ。僕が変なことを口走り始めたのだから、当然の反応だ。直ぐに彼女は、苦笑交じりの笑みを浮かべた。

「その話は終わったんじゃなかった?」

「うん、だけどね、違うんだ。否定したいわけじゃないんだ。確かに、僕らは一つにはなれない。だって、僕らの心臓はバラバラに鳴っているから。けど、それは今だけの話だ。何れは波形も一つの線になる。そのときになったら、なれると思うんだ。ひとつに……さ…」

早口に声を震わせて、なんだか馬鹿みたいだ。いざ口走っておいて、遅れてやってきた羞恥心に口内は乾いてしまった。ハクハクとなる心臓を沈めようと息を吸う。そんな僕の様子に、彼女は笑った。馬鹿にした、というよりも、嬉しそうな笑い方。それで僕は恥ずかしいという気持ちをすっかり忘れてしまった。

「ロマンチストじゃないなんて嘘。」

「……ロマンチストじゃないよ。」

口篭るような反論。やっぱりこの発言はロマンチストらしかったかもしれない。でも、これだけは確かだと思ったから、彼女にも伝えておきたかった。一つなれたらと思う気持ちは同じなのだと、伝えておきたかった。

「それだけ。それだけ言いたかった。……じゃあ、また来るよ。」

「うん、またね。」

僕の取り繕うようなぎこちない笑みに、彼女は最後まで笑って手を振っていた。胸を締め付ける虚しさは喉を下るようにして消えていた。だから、これでよかったのだと思う。少しロマンチックに言葉を告げたって悪くはないだろう。病室の並ぶ廊下を抜ける僕の足音がいつもより弾んで聴こえた。

トクトクトク……

二人の波形はやがて一つの線になる。君が先でも。僕が大きくても。いずれは真っ直ぐになって、重なり合う。水平線で交わる海のように。