短篇「逢引」

『今日もまた相談にあったんだ……?』

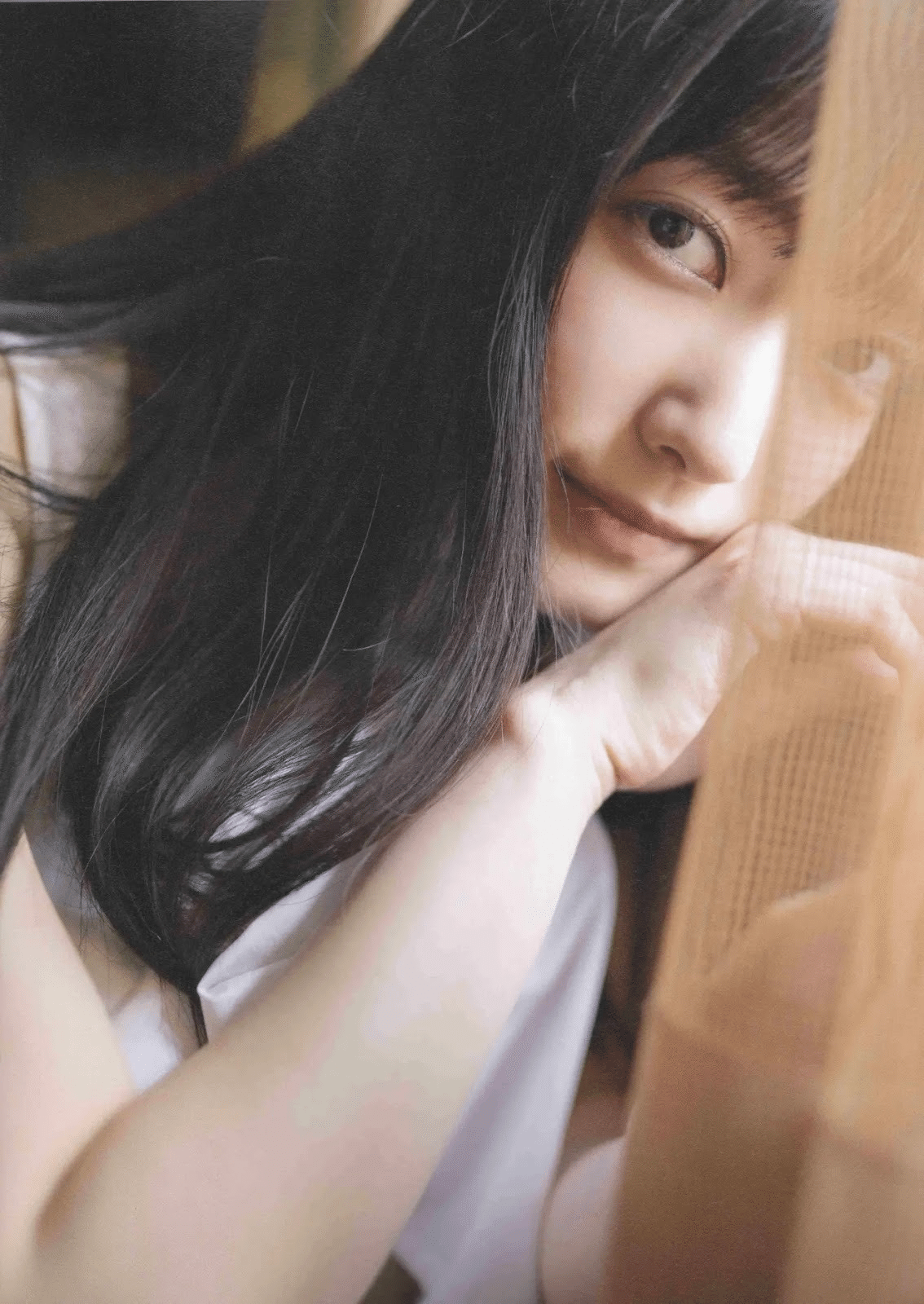

まだ尻が青く、時代を謳歌し切れてなかった時期。矢鱈に世界を覗きたくなる学生の青さが虚に空を映す。

僕は最初から最後まで何もかも中途半端だった。

本来推奨される野心が生活の困窮さの中で際立って、僕は何をするにも全て途中で諦めていた。

部活に勉強に、試せるだけの可能性を捏ねくり回してとりあえず一年は消費した。

体験入部を沢山繰り返しても、いつもの結論をすぐ見つける癖がこの場に及んで浸りすぎて、結局全てに見切りをつけてしまい、勤勉になろうとしても学年順位は真ん中を上へ下へと遊び尽くすだけ。

やっぱり学生で味わえる限界を試すには最も青春らしい時間を掛けるしかなく、僕は不完全のまま一年を削ってしまった。

僕の青春の発端は結局燃焼し切れず、分かりやすく事の本末を白いチョークで描かれる。だからといって落胆も絶望もしなかったのが、所謂”僕らしい”となってしまうところだろう。

学生特有の青さなんて結局黒板みたいなもので、書くところが無くなれば誰かが消す。

不粋に描かれた僕の世界には白いチョーク以外要らぬ用意だったかもしれない。

そんなある日、普遍性の混じった雨が降った。

何回も途中で止む気配だけ見せる曖昧な雨で、五月雨と呼ぶにはお粗末過ぎる雨粒の大きさだった。教室の窓に付く少しの水滴は、辺り一面に邪魔がなく、一滴だけで根気良く占領出来ていた。

その健気で取り留めのない窓から見える景色に、右左と交互に入れ替えながら肘を突き頬を支える。

こうやって固定して視線を合わせれば、隙間のない空でも澄み渡る清々しい青さが見えると思った。

こういう日はあの時の出会いを思い出す。

生まれた時から持ち合わせていた吊り目のせいで、”何考えているか分からない”や”全てに対して退屈に感じてそう”など根も葉もない先入観が僕には付いていた。

一回だけ体育館裏で僕の事を不審がる女子たちが駄弁っている瞬間に見かけた事があるが、よくある罵詈雑言が聞こえてくるのかなと少しだけ楽しみにしていたが、聞こえたのは僕という存在の不気味さを真面目に議論している内容だけだった。

僕はそこまで長く無い前髪を目一杯伸ばして、気付かぬうちに視線が隠れていないか確認する。

陰湿な人間の典型例が”前髪が長い”という先入観を僕もこんな風に持っていた事実に少しだけ反省もした。そして僕の紛れもない”陰”の性質が他人の視野を邪魔している事にも驚いた。

その性質を悪利用された日、去年の冬。

ほんの数ヶ月前の事だが、未だ学生の青さに上手く適応出来ず、口呼吸で荒く生存しながらも不細工に一年が過ぎようとしていた頃、とある女子が僕の事を呼び止めた。

これまで距離感の問題というわけではなく、他が単に小中と苗字呼びが当然のように多かった。

ある程度心許せるとまでは言わないが、クラスメイトの枠は超えれそうな人たちが馴れ馴れしく下の名前で呼ぶ瞬間はあったが、基本僕の鼓膜に慣れ付いている僕自身の名前はやっぱり”苗字”だった。

今何となくぼんやりと、呼び止めた女子は男子たちが体育の時にコソコソと噂していた女性だと瞬時に理解出来た。表層の理解をしたわけであって、深く名前や生年月日までも浸透したわけではない。

ただ純情さが漂う目の前の立ち姿を見て、何となく煙の立ち方が分かる気がした。

体育着を着た猿たちの言う浅はかな噂は意外と信憑性があり、有難いことに僕は瞬間的に構築できる程度の先入観で彼女と対面した。

その疎らな噂を鵜呑みにしようとも思っていなかった僕は、心の中で猿に対して少し申し訳なさを感じる。まあ、だからといって信頼の文字を掲げる程の関係でもないので、結局振り出しが至高のままだ。

僕は「何か用?」といつも通りに胡座をかくような言い方で彼女の話を聞こうとする。すると帰ってきたのは意外や、意外。

「好きです、付き合って下さい」

僕の何処に惹かれて、何処を魅力と思ったのかと、間違った感性を補正したいぐらいの違和感が満載だった。

そんな格好付かない想いを抱く不粋で滑稽な僕でさえ、はっきりと彼女の輪郭は視覚から脳へと伝わる。

下に文章でも書いてあるかのように廊下の地面を見て、頬を赤らめる。叙情的な空気感が張り詰めた言葉の球で分かる。

しかし”恋愛”の文字を今初めて目撃した僕にとって、その経験が出来る絶好の十秒間ではあったが、意味もなくそのまま受け入れることは、生意気にも当時の僕はしなかった。

一丁前に「ごめん、今はそういうの興味ないんだ。付き合うとかもよく分かんないし」と断った。この時の僕は恐ろしく冷静だったと、今でも思う。

実際問題、興味があったら告白を了承するのかと言われれば、明確な自分のanswerも出てこない。

しかしこのまま無下にするには明らかに相手方に失礼極まりない。だからこそ、今この場に適切かつ一番僕の心境を表現出来る「興味」という言葉を使ったが、結局言い方の問題だったかな。

彼女は愕然の意を目で表した。

意外と僕は落ち着いていて、目の前の彼女の表情を見て、この先に起こりうる最悪を想定するぐらいの冷静さはあった。

学生環境下で村八分的になるか、壮絶で弱音を吐きたくなるぐらいの悪戯がやってくるか。

いずれにしたって、この想定には希望がない。なんなら絶望を鼻から体内に入れるような受け入れ方だったし、当の本人である僕が、どうせこうだろうと決め打っているわけである。

拒絶された彼女が周りに言いふらして僕の悪評が代表作となる未来が来るだろうなと、どうせ前者と後者のいい所取りだろうと、欠伸をしながら思っていると、領袖の女性がやってきた。

『…………へ〜』

“大園玲”

『君って意外にそういうタイプだったんだね』

彼女によって遮られた。

同じクラスだったので辛うじて名前だけはぼんやりと出てきた。お淑やかな文學性を醸し出す彼女を同級生という認識よりも何回か席替えで近くになった程度の顔見知りの認識でいた。

ただ実際彼女も他の男子達が噂しているのを聞いた事もあったが、”凛々しくて手が出せない”と億劫になってすぐ会話が切れた事だけはしっかりと記憶してある。

そんな彼女が僕に何の用だと捲し立てようとも思ったが、無難な態度を取るのも癪だったのでこの時はこの柔い空気を流すだけにした。

後から聞いた話では、大園は僕に告白した女子の恋路を応援していた人で、今の今までの一連のやり取りを刮目していたらしい。

ただこの無言も生じているやり取りをそちら側も黙って見守っていたと思うと、なんだか苛立ってきた。

かくいう僕はまたいきなり、全く別の女性に妙な決め付けをされた。次々起こる檸檬のような出来事が現に思えて、慇懃な僕の姿勢も崩れていく。

『やっぱり君みたいな人間は珍しいね。これは丁度いいの見つけた』

と悪魔が囁くような言葉を残して、この日は曖昧な瑕疵となった僕の心を閉じていった。

「ねぇねぇ、私3組の山田の事好きなんだけど、まだそんなに深く接した事ないから、これからどうすればいいかわかんないんだけど、なんか方法ないかな?」

その日から僕は全く関わりのなかったクラスの女性達から放課後に恋の相談をされるようになってきた。

これを違和感と言わずになんと言うべきか。何故皆僕に意見を聞くのかと、最初の方は戸惑いの嵐と化していた。

“群がる蠅”なんて表現するには失礼過ぎるが、初期対応は正にそんな印象を醸し出したものだった。

「……君がどういう出会い方をしたいかにもよるけど、好きな人に直接会って本音で喋って、初歩的に友達から始めた方が相手も気楽に接せれると思うけどね」

何回か経験する内に礼儀みたいなあやふやなものを覚えて、建前でもいいから興味ある雰囲気を全面に出していた。

ただそれが運悪く好評だったしく。結局広がり続けて、まるでフロントガラスに滴る水滴のように僕の便利な存在は噂が噂に辿り着く感じで広まっていった。

ただ経験のない僕の意見に自己肯定感など皆無に等しく、これでいいのかと段々申し訳なくなっていった。

「有難う、なんか気持ちが軽くなった」

「……本当にこんなんでいいの?特に大それた事言ってないよ。なんならもっと経験している男子とかに聞いた方がすんなりいくと思生んだけどな」

「ううん、貴方のストレートな助言が1番有難いのよ。また相談するね、お疲れ様」

こんなやり取りを数十回繰り返した。定型文のように言うのではなく、脊髄反射で恋の形そのものが僕の型に埋まるような感覚だった。

僕とのやり取りを終えた女性たちは満開な笑顔を見せて帰る事が多く、僕もその笑顔が見たくて、そして相談内容の粗を見つけようと話している相手を凝視したこともあった。

ただ”恋愛マスター”なんて陰で呼ばれるようになったのは嬉しい事なのか、僕はまだ混乱した脳内を整理出来ないまま、この絶妙な世界を生きていた。

数ヶ月程度経っても相談内容も多種多様な彩になり、可能性が含む他種類の相談でまるで恋を疑似体験したような感覚にまで陥った。

漫画のような軽い恋もあれば、昼ドラのように綺麗に梱包された恋も僕は相談という形で経験した。

何も見えない凍てつく深海に似た話を聞いて僕の不勉強さに打ちひしがれた次の日に、連続で眩くて光輝いている男女の世界を聞いた後は、流石の無頓着の僕でも肩に岩が乗ったようだった。

そして今日の今日まで、のうのうと生きた。

その類稀なる疲労は困憊された身体にしっかりと違和感として落ちていく。僕は大きい溜息をついて項垂れながら今日の雨を横目で見て、なんとなく、これまでの相談の言動を深く考えてみた。

それまで考えたこともなかった僕は、普段連結されていない回路をどうにか繋げようと落ちていく雨に邪魔されながら頭の中を掻き乱す。

ただ僕の未経験ゆえの”無難さ”が目に余るようになって来た。恋愛的プロセスなど一切考慮せず、「それ違くない?」「なんか自分勝手だよ」など、多分相談としては相応しくない言葉を垂れ流すだけだった。

反省の香りだけは見えてくるのに、明確な反省点だけは今の僕には感じてこない。目を細くして、事実を逸らそうとしても、頭の中にこびりついて、またやるせ無くなる。

こんなにも自身の感情の淡さが足りないとは思わなかった。

ここ数ヶ月のやり取りで僕は”恋”する事の大変さをより近くで感じたわけだが、未収穫の人間模様が分かり易く不摂生のように出て来て、不用意に踏み込んでしまった事に余計困っていく。

こういう一抹の不安も雨に流れてくれればいいのに。あの日の廊下の風景を思い出して、あのの声を突然聞く。

『今日もまた相談にあったんだ……?』

幸運にも視線は窓を凝視していた為、誰が話しかけて来たかは瞬時に分かるはずもなかった。ただその無論な空気感で第一声から段々と、質問の主は”大園玲”と理解出来た。

大園は机に項垂れている僕に向かい合うように前の席に座って来た。前の席を足を開いて座る彼女の身体が机に伏している僕にはしっかりと見える。

窓側の真ん中ら辺。隅の方で小さく纏まる僕らは雨の音が一番聞こえる場所に佇んでいる。

『毎日恋愛相談ばかりで楽しそうだね』

「…………本心で言っているのか?僕の身にもなってみろって、次々に煮え切らない問題を持って来られる身を経験してみろって」

『へぇー、君ならそういうの無問題かと思ってたけど、意外と下らない人間味があるんだね。少しガッカリしたかも』

「お前はどういうイメージで僕を見てたんだよ。僕も大概だが案外大園も先見の明はなかったみたいだな」

『そうね、君をみんなの相談の窓口にさせてしまうぐらいの愚弄さが私の唯一間違いだったかもしれないけど、君のその下らない人間味のお陰で後悔せずに済んだ女子たちが沢山いるから、強ち間違ってないのかも」

「お前とんでもない毒を普通の会話に織り交ぜて言うんだな。鋭利過ぎて、お前の事を噂している男子達が可哀想とまで思ってしまったよ」

『生憎、噂しか出来ない人達なんかに興味の文字すら浮かんでこないから安心して』

大園は笑っている。僕の様子を見てなのか、僕の話に釣られてなのか。言葉尻は確実に笑みが含まれており、時折『フフッ』と鼻で口遊む瞬間もあった。

雨の中でも聞こえるような大園のか細い声に何か違和感と理解が同時にやって来る感覚があり、僕はその場で答えを問おうとした。

「……お前あれだろ。お前が恋愛相談の窓口を僕にしたんだろ」

『なんでそう思うの?』

「確証はないけど、今の一連の会話を見てなんとなく。てかお前しかいないだろ」

大園は僕に視線を合わせた。

『……そういうなんの見当もない感じ、本当に君らしくていいと思うよ。そうね、確かに私は最初みんなの恋愛に君への相談を促していたけど、ここ最近は何もしてないよ』

僕は伏せた体を少しだけ起こして、また頬をつく。若干大園が目に入るぐらいの角度で、霞を食べるような間抜けな顔をする。

『寧ろここ最近はみんな自ら君のところに行ってるけどね、それの何が問題なの?』

「問題ありまくりだろ。僕は自慢するわけじゃないが、恋愛なんて思春期に白髪を見つける程度の数少ない経験でしかないんだぞ。そんな奴が的を射た、良い助言なんか出来るわけないし、誰もが納得のいく結末なんか望めないよ」

『でもみんな相談終わった後清々しい雰囲気で帰っているの知ってるでしょ?なのにそういう戯言を今更言うの?』

「そりゃ”無難”な事しか言ってないから、ある程度の満足は気軽に手に入るだろうよ。そんな事じゃなくて、最初は答えとして見えるかもしれないが、熟考でもすれば突然”無難過ぎる答え”として飽きられるだろうよ」

『………でもその”無難さ”がいいんじゃない?』

雨が止む気配のない飴色の空。雲はより分厚く濃くなり、気持ちまでも一緒に心中するような色になっていた。

もう既に空が落ちているような隙間風に、自分が持っている小さい傘の心配も無用な心配事として終わりそうだった。

窓に当たる雨粒は教室に響くギリギリの音量で、僕らの声に乗る。

現在の夕陽の居場所が分かりづらい。三分だけ遅れている時計が教室の時計を僕は見て、身体の向きを直して改めて”大園玲”を体現する。

その僥倖を纏った彼女と初めて対面して、何かの違和感を感じ取った。色白くお淑やかな雰囲気に似合わない毒が何処から出て来たのか疑問になるぐらい透き通っていた。

僕の中で“毒”とは紫色の固定概念があったが、意外と無色透明の無難な色かもしれない。そう感じると髑髏マークもひっかけ問題に思えて、彼女の戯言も意地悪な囁きに聞こえた。

「どういう事だよ……」

初めて見るその大きい瞳から居合いの呼吸が発せさせる。立ち止まる事が間違いと、存在しない感性を沸き立たせる何かがまだ伝わる。

目の奥を固定したまま窓を数秒だけ眺めて、また僕を見る。

『今日の雨は止みそうにないね。ねぇ、知ってる?今日みたいな五月の静かな雨を”発火雨”って言うんだって。”五月雨”という今では王道な言葉が存在しても、今は誰も使っていない”発火雨”という言葉もしっかりと存在している』

『そしてその意味もしっかりと生きている』

「さっきから何の話だよ……」

彼女は立ち上がった。

『私は君の無難さが1ミリでも誰かにしっかりと伝われば、それは”有難さ”に変わると思っているよ。確かに君の現在の恋愛経験は、学生にしてはお粗末な具合だけど、それでも他の人たちにはない”無難”な角度を持っている』

『私は君しか持ってない”無難さ”は盲目な恋の迷い人には必要だと思っている。客観的に物事を見る事なんて、余程の聖人じゃない限り難しいし』

彼女はまた座った。僕に視線を合わせて、鋭角な飴色の空を隠すように。

『だから君の、その無鉄砲な”無難さ”をしっかりと伝えていれば、君の大層な役目は果たせてると思うよ。こんな雨みたいに、確かに意味はあるんじゃないかな』

「本当に意味なんてあるのかよ……」

背凭れに強く寄りかかり、無数の穴の空いた教室の天井を仰ぐ。穴の数が後悔の数に見えてきて、すぐに視線を戻した。

『でもすぐに意味なんて探したらダメだよ。君は”無知な人間”の方が似合うし』

「その似合うはどうせ、再度見たときに嘲笑える程の滑稽な姿が似合うって意味だろう。今までのやり取りでなんとなく大園が分かったよ」

学生鞄を持ち、今度は僕が立ち上がる。数秒間だけ上に立てた気がして嬉しかった。

「今日は馬鹿馬鹿しく、一人で帰るか」

大園を否定出来て嬉しかった。

そしたら彼女も立ち上がり、また視線を合わせて僕にこう言う。

『じゃあ二人で馬鹿馬鹿しく、雨の中一緒に帰ろ?今日傘忘れて来たから、困っているの」

どんな傘だったか、忘れたフリをして首を縦に振った。

後で僕が笑ってやろう、結局僕は彼女に動かされていたのかもしれない。それでもただ無意味に悩むよりは、まだ意味はあるかなと思う。

『で今日はどんな話をしたの?』

この日もまた、静かな雨はまだ降っている。

お互い片方の腕だけ濡れた。そこに込み入った想いなんて無ければ、起点になる運命を辿ったわけでも無かった。

そしたら小さい傘で相合傘なんてしたせいで、また霧がかかった噂が流れた。次の日に相談して来た女子から「いつから付き合っていたの」と執拗に問われたのを覚えている。

「別に何もないよ。ただのクラスメイト」

それ以外の答えを言うこと無かった。正直言う必要なかっただけで、僕は何も深く考慮も吐露もしなかった。

『あれ、今日もまた相談?』

僕が独り静かに、教室にいる。

そして小さい傘を隠して、この日に出逢った出来事を大園に話す。

それが毎日続く。意味が生きているみたいに僕らは静かに繋がっていく。

心地良い、”無難”な日々だった。