中学英文法「意味順」ドリル

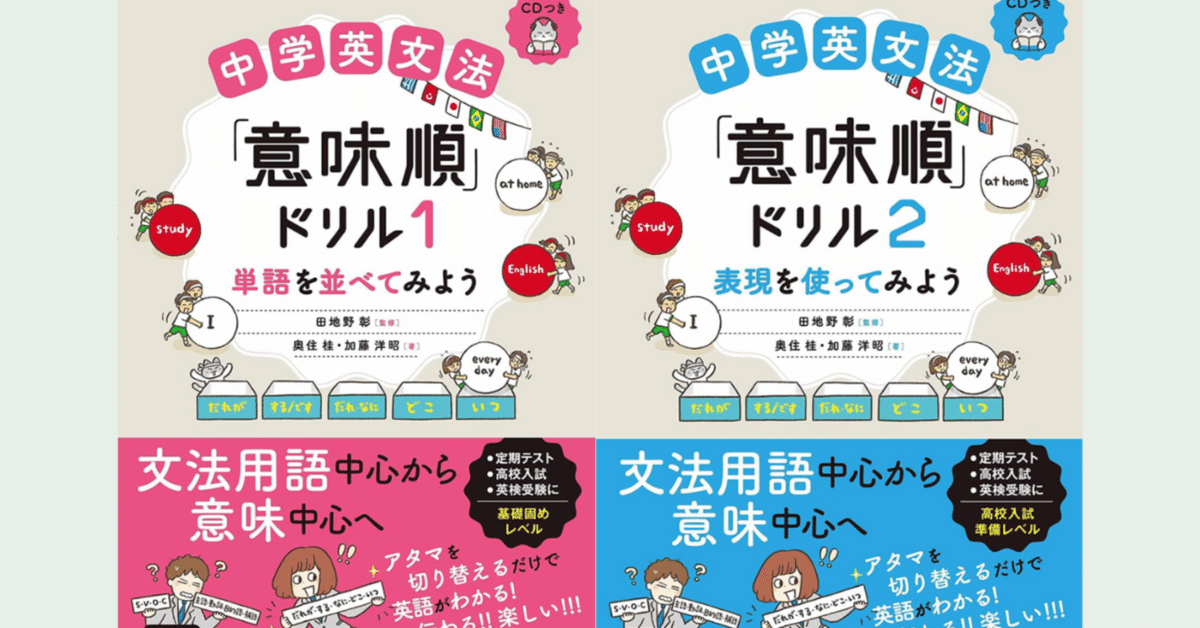

今年9月、以下の二冊のドリルが発売された。

この本についての詳細は著者のお一人である奥住先生が色々と書いているし,YouTubeでの対談もさせていただいたのだが,ここでは一人の英語教師としてのこのドリルに対する考え方を書いていく。

教材の目的

全ての教材に言えることだが,数ある教材の中からその教材を選ぶ「目的」の明確化は非常に重要だ。中学校・高校で「文法ワーク」「文法参考書」的な教材を使用するとき,その目的はどこまで明確にされているだろうか。「文法を学ぶために使う」ぐらい粒度の粗い「目的」もあるのではないだろうか。

意味順ドリルは目的の設定,そしてそこから必然的に生まれる対象生徒の選択を誤ると生徒に要らぬ回り道を強いることになる可能性を孕んでいる。

私の考える意味順ドリルの使用目的は「中学英文法の全体像を統一的な枠組みで把握し,学習項目の増す高校英文法を適切に処理するための基盤をつくること」だ。

こう目的を設定すると「このままだとこの生徒は高校英文法で習うアイテムが増えた時に頭の中で整理がつかず文法を使いこなせなくなってしまいそうだ」という生徒に使わせることになる。

まぁ,上記のような生徒は中学生のほとんどと言っても過言ではない気もするが。自分の通っていたそこそこのレベルの進学校でも「中学までは英語簡単だったのに,高校になって急に分からなくなった」という同級生が大量にいた。

学ぶ対象の「英語」は一つの個別言語である以上,中学だろうと高校だろうと同じ一つの言語体系の中から学習項目が選ばれているはずであるのに,高校に入ると難しいと感じる学習者が増えるのは,意識的に整理整頓しなければならないレベルにまで学習内容の量が増す一方,整理整頓のための「棚」を持っていないからではないか。

教材の特徴

意味順ドリルは,勇気を持って厳密さを捨てたテキストだ。

このドリル最大の特徴は「だれが」「する/です」「だれ・なに」「どこ」「いつ」という5つの箱(「意味順ボックス」)に語句を並べて文を完成させるという基本設計。

英文法をそれなりに勉強した人ならこのボックスの名前に「それでいいのか?」と一旦立ち止まりたくなるだろう。その態度は全ての教材に対して重要であり,私自身もこの名付けで生徒に混乱を招かないかということは結構気にした。

例えば,いわゆる「主語」にあたるものが「だれが」と名付けられていることで「無生物主語は?形式主語は?」と色々気になるだろう。

「する/です」も,「be動詞を『です』って言うのは違うんじゃない?状態動詞は『する』なの?『です』なの?」

「だれ・なに」に関しては「OとCどっちも入るんだったら,『どんな』も必要じゃない?」とか。

「なんで『どこ』『いつ』だけなの?『なぜ』とか『どうやって』とかは?」という疑問もあるだろう。

「だれが」については,動物や物も「だれが」に入ることが説明されていたり(両ドリル, p. 12),「だれ・なに」の箱には「どんな」という側面もあることも説明されている(ドリル1, p. 30)。

一方で「する/です」についてはそのまま「する」が一般動詞,「です」がbe動詞と分けられており,厳密さを捨てたポイントとも言える。

「なぜ」や「どうやって」についてはそれが関わる文法項目を学ぶ際に適宜「追加ボックス」として採用される。

英語学習は一つの問題集で完結しない

上の「特徴」で述べた,その特徴ゆえにあり得る(表面的な)批判をいくつか挙げたが,基本的には「教師がフォローすれば良くない?」と私は考えている。

書店の学参コーナーに立ち寄ると「高校英文法,これ一冊!」的な本が大量に置かれているが,現実的にはそれ一冊で高校英文法をマスターすることなどない。

それはその参考書がそこまでのレベルにないという意味ではなく,日本の英語学習者の置かれた環境的にそれ一冊のみで英語学習が完結することがほぼあり得ないということだ。

今や小学生から大学生までが学校で英語の授業を受けているし,大人も過去に英語教育を受けたことがあるだろう。本当にそれ一冊でマスターできるかどうかなど検証すら不可能なのだ。

参考書は学校や予備校など様々な「英語を学ぶ場所」との相互作用の中で力を発揮する。

主に認知文法の説明を表面的に借りることで学習者から「分かりやすい」と評判を得るような参考書は,分かりやすかろうが分かりにくかろうがとりあえずその文法をなんとなく知っているという状態にまで持っていった学校や塾の授業に支えられている。

例えば,第3文型の"have",第5文型の"have",完了形の"have","have to"の"have"などを統一的に理解することを試みる説明がなされる参考書が「分かりやすい」という評判を得たとして,その前段階には上記それぞれの"have"を用いた表現を理解できるところまで学習者を連れて行った授業や学習があるはずだろう。

一部の学参へのルサンチマンが漏れ出てしまったので話を戻すと,意味順ドリルを使用して学ぶ生徒にもまた,このドリル以外の英語学習経験が豊富にあるという事実が重要である。

中学3年生が中学英文法の総復習としてこのテキストを使う際に「先生が『be動詞と一般動詞』とか言ってたけど,『する/です』のことか。どっちか片方ずつしか使えないんだよな,確か。」みたいなことを思い出せばいいし,中学に上がる前に中学英文法の先取りをするなら後から授業で出てきた「主語」などの文法用語を「はいはい,『だれが』の箱に入るやつね」と分かればいい。

ただし、この「英語学習は一つの問題集で完結しない」という事実は,意味順ドリルという特徴的な学参を使用する学習者にとってハードルともなり得る。

学校や塾での説明と(矛盾とまでは行かなくても)どこか噛み合わないところが出てくる可能性もあるし,英文法大好き系の先生からは「こんなのは英文法ではない」などという言葉を投げられてしまうかもしれない。

信頼している先生からのネガティブな評価は実際の教材の質の評価を狂わせ,モチベーションを下げる要因としては十分すぎる。

全ての英語教師は(意味順の吟味を通して)教育英文法の在り方を考えるべき

ここで紹介した二冊のドリルは2021年に発売されたものだが,それ以前から意味順は存在する。

私の意味順との出会いは大学の学部生の時だ。バイト先の塾の生徒の文法指導について指導教官の研究室に相談に行った際に紹介された。

当時はこの2冊を研究室からお借りしたのだが,結局のところ塾で指導に使うことはなかった。

「使いこなす自信がなかった」と言ってしまうこともできるが,「本当にこれでいいの?後から混乱しない?」という疑念があまりに大きかったというのが当時の正直な気持ちだ。

すでに雑多な用語の氾濫する文法指導に大混乱していた生徒を前にした私は,それでも自分の学んできた英文法を捨てきることが出来なかった。学習英文法の体系性を過大評価し,「この美しく無駄のない構造は,その美しさゆえに簡単に習得できるはずなんだ。この生徒はその構造を支えるピースをいくつか落としているだけだ」的な信念を持っていたのだろう。この生徒には本当に申し訳ないことをしたと思っている。

大学で学ぶ理論言語学と高校までに習う英文法には,ゆるやかな繋がりもありつつ,大きな乖離もある。

それと同じく,英語教師の持つ英文法の知識と授業で生徒に教える英文法にも,ゆるやかな繋がりとそれなりに大きな乖離があっても良いはずだ。

一人一人の英語教師が異なる文法知識,異なる文法観を持っている。

その一人一人の文法知識・文法観が教科書やシラバスなどの外的要因と相まって教室での具体的な文法指導が生まれる。

そんな多様な英語教師の文法観が交じり合う「教育英文法の在り方談義」(同僚とやっても良いし,一人で頭の中でやっても良い)のきっかけとしても「意味順」は大きな役割を果たすことができると私は信じている。

その際にはドリルに先立って発売されたこちらの本も参考になるだろう。

著者の奥住先生とお話しさせていただきました

読書会等でお世話になっていることもあり,奥住先生の運営する「英語教育2.0 Newsletter」のポッドキャストでお話しさせていただきました。

ずっと聴く側として勉強させていただいていたコンテンツに自分が出演することへの畏れ多さと緊張でいっぱいですが,もしよかったらお時間のある時にお聴きください。