17Lands統計値で探検を行う(LCI環境)

0. はじめに

先日、17Landsの統計値(https://www.17lands.com/card_data)を使った以下の記事が投稿された。各カードについて、Top・Middle・BottomプレイヤーのGIH(Win Rate in Hand)の差を求め、差が小さいほどプレイヤー依存度の低いカードと判断するというものだ。

厳密に計算するなら、色毎の勝率の伸び率補正などの手順が必要かと思うが、参考にできる新しい指標を見つけよう、というアプローチは興味深いものだった。17Landsは今では多くのプレイヤーに使用されるツールになったが、統計値をどのように活用すればよいのか、という掘り下げは日本国内だとあまり行われている印象が無い。

この記事は、日常的に17Landsを使用しているそこそこのリミテッダー(賞金獲得したり)が分析紛いのことをして遊んでみよう、という内容のものになる。統計に関しては素人に毛が生えた程度のものだが、リミテッドと17Landsに関する知識はそれなりに持っているはずなので、面白半分で読んでもらえればと思う。

1. 仮説「LCI環境で、なぜか黒が高い気がする」

LCI環境のドラフトでは、白・青・赤が強く、プレイ数も圧倒的に多い。にも拘らず、ピック中、黒が高いと感じるタイミングが何故か多い。

「黒が高い」というのは、「自分が思っているよりも高い」という感覚的なものだが、17LandsのATA(Avrage Taken At)が参考になりそうだ。

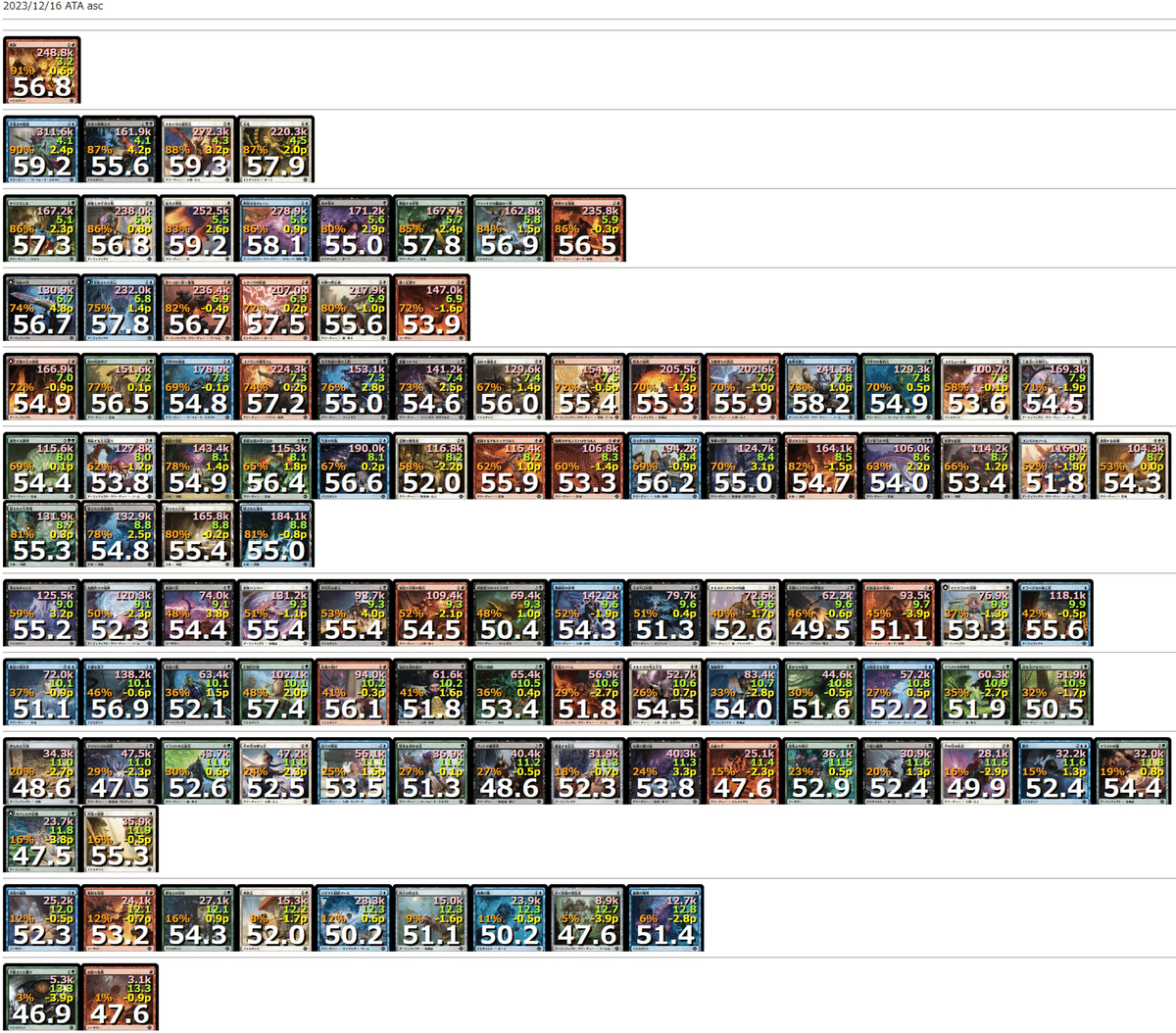

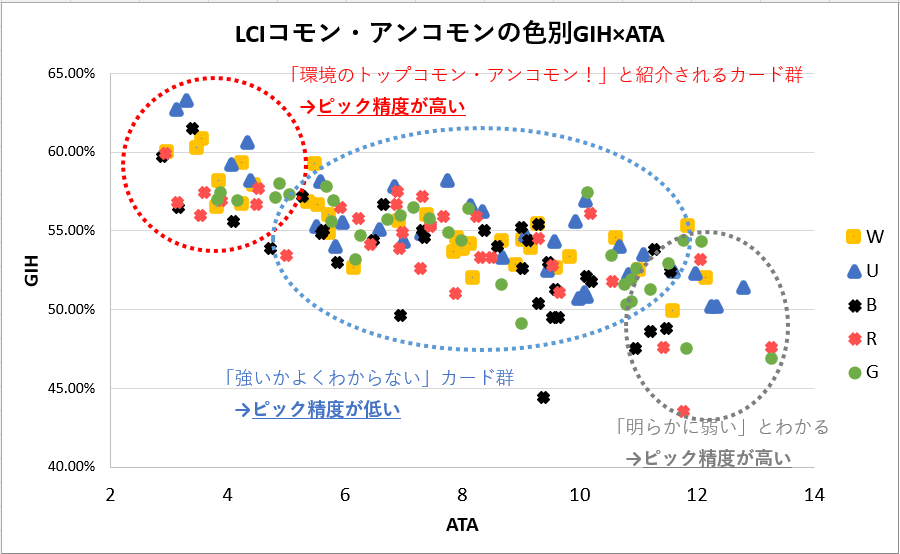

LCIの各色のコモン・アンコモンのカードについて、横軸にATA、縦軸にGIH(Game In Hand)勝率を取ると以下のグラフとなる。

白・赤がやや左に偏った分布になっており、カードが早めの手順で取られていることが見て取れる。黒については、青と比べてもあまり差がないように見受けられる。

色別にATA平均と標本分散、ついでにGIH平均を計算したのが上表である。GIH平均は黒が最低である一方、ATA平均は「白<赤<黒<緑<青」の順番になっており、「黒は勝率の割になぜか高い」が数値的に確認できた。

上表で他に気になる点として、ATA標本分散がある。「黒のコモンが最小」の一方、「黒のアンコモンが最大」となっている。

黒の散布図からも見て取れるが、黒は9手目前後に取られるカードが多い。黒コモンのATA平均は8.91であり、標本分散が最小ということから、9手目前後の内容の多くがコモンと推測できる。一方でアンコモンはかなり早く取られたり、逆に遅く取られたりすることで、標本分散が大きくなっていると推測できる。

2. 仮説「『強いカードから順番にピックされる』は正しいか?」

17LandsのデータはGIHを参照すると良い、とよく言われる。「強いカードを採用するほど勝ちやすい」というのは多くのプレイヤーが経験則で知っていることだ。

とすると、「多くのプレイヤーは強いカードから順番にピックする」というのが自然な考え方だと思うが、これは正しい認識なのだろうか?

ATAの早いカードを確認してみたいと思う。

ATAに影響を与える大きな要因として、レアリティが挙げられる。基本的に強いカードほど高レアリティに設定されており、構築戦を視野に入れた資産集めの観点からもレア・神話レアのカードは早い手順でピックされる。

レアリティ毎に作成したATAヒストグラムが上図だ。横軸がATAで、左に偏るほど早い手順で取られるカードが多いことを示している。

レア以上の多くが初手級であり、コモンよりもアンコモンのほうが早い手順で取られるカードが多いということが見て取れる。

ただし、「レアリティが高い」と「強い」は必ずしも一致しない、ということは経験則で理解されている。MTGAドラフトで《魂の洞窟》が出ても、見向きもしないリミテッダーは多いだろう。

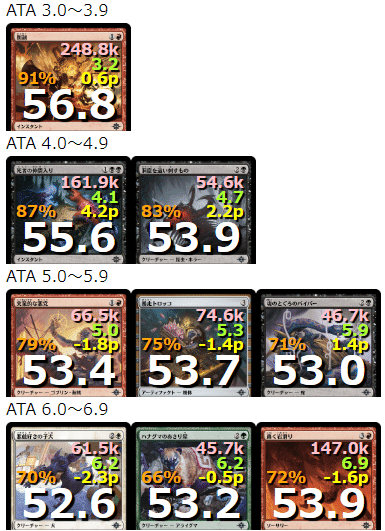

コモンとアンコモンのATAヒストグラムについて、カードの内訳を表示してみると上図のようになる。ヒストグラムの向きを90度回転させて、カード画像と統計値に置き換えた形だ。上にあるほどATAが早く、白数値がGIHを表している。なお、17Landsユーザの平均勝率は約55%なので、GIHの基準値は55%となる。

見るのが大変だと思うので、注目カードを一部抜き出してみた。

GIHの基準値は55%であるが、比較的早いタイミングでその基準値を下回るカードがピックされていることがわかる。ほとんどがアンコモンだ。

また、基準値を若干上回っているが、《削剥》や《死者の仲間入り》といった除去は、同じATA帯の他のカードに比べるとGIHは高くない。これは「除去が過剰に評価されている」と認識すれば良いだろう。

特にF.I.E.R以前のリミテッドはボムゲーで終わる展開が多く、除去の重要性が高かったが、現代・令和のリミテッドではコモン・クリーチャーのカードパワーが上昇しており、環境次第では除去とクリーチャーの強弱、レアリティ間の強弱が逆転するケースがある。古いリミテッドの感覚で、「除去優先」「高レアリティ優先」でピックが先行しているケースがありそうだ。

というわけで、「『強いカードから順番にピックされる』は正しいか?」という仮説は否定して良さそうだ。ただし、GIHの高いカードが早めにピックされている事実もあるため、全ては否定できないようだった。

3. 仮説「強いカードが早めにピックされるケースにも傾向があるのではないか?」

「強いカードから順番にピックされる」は一部否定されたが、一部は正しそうだった。正しいケースについて、何か傾向は無いのだろうか。

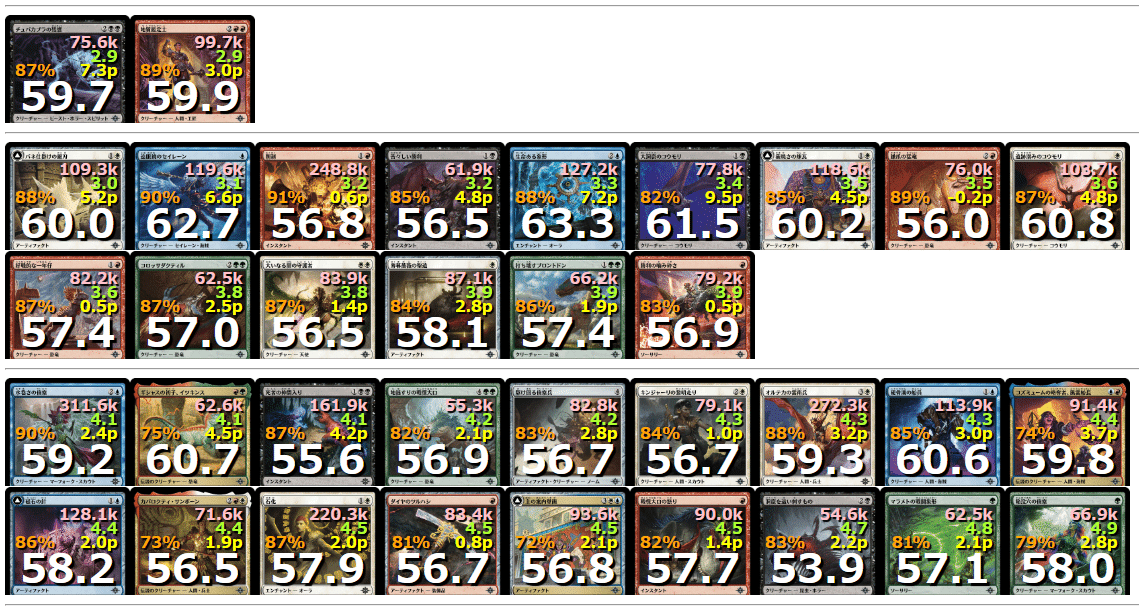

改めて、ATAが5未満のコモン・アンコモンを抜き出してみた。カードを眺めてみて気が付くことがあった。

それは、「トップコモン・アンコモン」として公式記事やユーザ記事などで紹介されるカードが多く存在しているということだ。

トップコモン・アンコモンの紹介は執筆者本人の感覚値によるものが多いが、経験蓄積の過程で体感的に高GIHのカードを導き出したり、17Landsユーザの知見を取り入れたりすることは容易に想像できる。

そして、自身がプレイする前に強いリミテッダーの考えを参考にするプレイヤーは多く存在しているはずで、そういった流れから「トップのカードについてはピック精度が高くなる傾向にあるのではないか」と予想できた。

この予想について、既に取り上げたGIH・ATAの図が役に立った。

おおよそ4手目あたりまではATAが早いほどGIHが高い様子が見て取れる一方、5手目あたりからATAに対するGIHの乱高下が見て取れる状態にある。

「多くのプレイヤーは環境トップのカードは知っているが、中堅カードは知らない」と捉えることができそうだ。

現実的に考えても、リミテッドでは毎セット300枚程度のカードの知識を身に着ける必要があり、中位・下位のカードまで把握することは時間的に厳しい、というのは納得できる想像だった。

4. 仮説「早く取ったカードほど採用率が高いのでは?」

ATAについて、別の視点でもうひとつ確認してみよう。

基本的にプレイヤーは、デッキに採用するつもりのカードを早い手順でピックするはずだ。ということは、ATAと%GP(Play Rate; プールに存在するときの採用率)には相関があるのではないだろうか?

色別にATA・%GPをプロットした結果が上図である。

この時、線形近似した時の決定係数R^2は 0.81~0.91、二次関数で近似した時の決定係数R^2は0.85~0.93で、強い相関が出ている。「早く取ったカードほど採用率が高い」と言えるだろう。

また、どの色も線形よりも二次関数近似のほうが決定係数が大きくなっている。ATA・%GPの相関を見る場合、二次関数近似のほうが適切と言える。

図を眺めてみて、ATAが8、%GPが60%(二次関数の弦の中心)あたりにデータの境目があるように見受けられた。これはおそらく、リミテッドのデッキ枚数の関係だと思われる。土地17枚、スペル23枚が構築の基本のため、1パックあたり8枚確保すればドラフトのデッキは組むことができる。ATAが8までのカードでデッキを構築することが多いということだろう。

発見した「%GP:60%」の数値は、別の切り口に今後使えそうなので頭の片隅に入れておく。

最後に1つだけ仮説を検証して、終わりにしたいと思う。

5. 仮説「ATAに対し採用率が高いカードは使いやすいカード、ATAに対し採用率が低いカードは使いにくいカードなのでは?」

リミテッドにはアーキタイプ向けカードがある。特定のキーワードや部族で固めないとシナジーが発揮できない、といったものだ。

また、それ以外にも単純に使い方が難しいという理由で採用しづらいカードも存在する。ピック中は「なんとなく良さそう」と思ったけれども、いざ構築しようとなった時に抜けてしまう、というのはあるあるだろう。

ひとつ前の検証で、「ATAと%GPには相関があり、二次関数近似が有効」ということが確認できている。これを発展させて、「近似曲線よりも%GPが高いカードは使いやすいカード」「近似曲線よりも%GPが低いカードは使いにくいカード」と判断できないだろうか?

特にATAが8以下のカードはこれまでの流れから確認しておきたい。

確認対象には、近似曲線から離れたデータが上下に存在する青を選んだ。

橙色の点線で囲んだ部分が「使いやすいカード」、黄緑色の点線で囲んだ部分が「使いにくいカード」という風に仮説を置き換えられる。

実際に、橙点線内のカードを並べたのが上図、黄緑色点線内のカードを並べたのが下図だ。リミテッダーの筆者視点、「なるほど、確かにそのとおりだ」という結果が得られた。

「使いやすい」と判断されたカードは全てがコモンであり、基本的に低マナ域のカードで、「活躍のタイミングが多い」。

一方で「使いにくい」と判断されたカードは全てがアンコモンであり、重かったり打消しだったりで「活躍のタイミングが限られる」。

リミテッドでは綺麗なデッキを組むことが難しい場合も多いため、活躍のタイミングを選ばないカードほど使いやすく、逆もまたしかり、というのは納得できる。

そして、プレイヤーは「アンコモン」というレアリティに踊らされて使わないカードをピックしてしまっているケースがある、ということもこの検証から考えられそうだった。これはまた機会があれば仮説検証してみるのも面白そうだ。

6. まとめ

記事の中で5つの仮説を検証した。

LCI環境で、なぜか黒が高い気がする

→GIH平均は黒が最低である一方、ATA平均は「白<赤<黒<緑<青」の順番になっており、「黒は勝率の割になぜか高い」が数値的に確認できた。『強いカードから順番にピックされる』は正しいか?

→そうではないケースがある。一方で、GIHの高いカードが早めにピックされている事実もあるため、正しい部分もある。強いカードが早めにピックされるケースにも傾向があるのではないか?

→環境トップのカードについてはピック精度が高くなる傾向にある。多くのプレイヤーは環境トップのカードは知っているが、中堅以下のカードは正しく評価できていないと考えられる。早く取ったカードほど採用率が高いのでは?

→その通り。二次関数近似曲線を描ける。ATAに対し採用率が高いカードは使いやすいカード、ATAに対し採用率が低いカードは使いにくいカードなのでは?

→おそらくその通り。活躍の幅が広いカードほど使いやすく、活躍の幅が狭いカードほど使いにくい。

→使わないアンコモンを早く取ってしまっているのでは、という追加の仮説が立てられた。

普段から17Landsを活用しているリミテッダーの視点から、いくつかの統計値を使って分析紛いのことを実施し、実際のカードと紐づける可視化作業を行ってみた結果は以上となる。

暗黙的に「そうだよね」と思っていた部分が統計値から確認できたり、その上で発展的な内容に踏み込んだり、プレイヤーがどのようにリミテッドをプレイしているのか想像できたり、面白い発見が色々見つかった。

特に、ピック時のバイアスを可視化することは、自分なりのピック戦術を見つける際に有効活用できる可能性があり、普段あまり使ってこなかったATAを確認する良いきっかけになった。

リミテッドは個人個人の価値観が現れる遊び方であり、自分がどういう価値観を持っているのか、大衆がどういう価値観を持っているのか、ということを統計から考えてみるのは、自身の強み・弱みの把握に繋がり、有益と思われる。この記事を読んでリミテッドについてより深く知りたいと思った人は、17Lands(https://www.17lands.com/)を活用してもらえれば幸いだ。