経営学とは

筆者は、東京大学大学院 経済学研究科にて、経営学を研究してきました。本記事では、分かりそうでよく分からない「経営学とは何なのか」について説明します。

結論:経営学とは

経営学は主に「企業を研究対象として、統計的帰納法を用いて、企業パフォーマンスを向上させる方法を明らかにする社会科学の学問」と言えます。

※例外も沢山あります。

以下、具体的に説明していきます。

【 経営学と経済学の違い 】

経営学と経済学はどちらもお金についての学問ですが、大きく異なります。両者は、主に「対象」と「目的」で区分できます。

誤解を恐れずにざっくり説明すると、

経営学 は「企業を対象とした学問」であり、研究目的は「企業のパフォーマンス向上」です。パフォーマンスとは、売上高・生存率・特許数・従業員満足度など多岐にわたります。企業を対象にするといっても、分析対象は、市場・企業・チーム・従業員・消費者など多岐にわたります。

一方、経済学は「社会を対象とした学問」であり、研究目的は「国民の幸福度が高まる社会の実現」です。

研究論文の最後の方には、実務的な示唆(managerial implications)を記載します。この時、経営学は企業の意思決定者(経営者や管理職など)に向けた示唆を記すことが多く、経済学は政策立案者(policy makers)に向けた示唆を記すことが多いです。(あくまで傾向です。)

経営学と経済学の違いを説明したものの、学問は学際的に(多様な領域が組み合わさって)進化してきたので、例外もかなりあります。

例えば、産業組織論や労働経済学など、経営学と経済学の間に位置するような学問もありますし、国際経営論では開発経済学に近いテーマを扱うこともあります。

また商学と経営学の区別は非常にややこしいです。基本的には同じ言葉と捉えて差し支えないと思いますが、厳密には、企業を研究対象とする経営学に対して、商学はマーケティングや流通など、社会全体を研究対象とした学問とされています。

【 経営学は社会科学 】

学問全体を3つに区分する際、経営学は社会科学に属します。

学問は、自然科学・社会科学・人文学の3つに類型化することができます。

・自然科学には、自然現象の法則を理解する学問(物理学、化学、生物学など)と、その知識を実生活に応用する学問(農学、医学、工学など)があります。

・社会科学は、人間活動や社会の法則を理解し、実生活に応用する学問(経営学、法学、心理学など)です。

・人文学は、人間性について考える学問(文学、哲学、文化人類学など)です。

研究アプローチとしては、

・自然科学は、数理演繹法(原理/法則から結論を導く)を主に採用し、統計帰納法も用います。

・社会科学は、統計帰納法(観察データ/実験結果から結論を導く)を主に採用し、数理演繹法も用います。

・人文学は、意味解釈法を用います。

以上のことから、

「経営学は、企業を研究対象として、統計的手法を用いて、企業パフォーマンスを向上させる方法を明らかにする社会科学の学問である。」と言えます。

※例外も沢山あります。

【 経営学の学際性 】

経営学は社会科学の中でも非常に実学志向が強く、学際的な学問です。

経営学は、経済学・社会学・心理学の影響を強く受けています。

例えば、経済学者が提唱した理論を経営学の文脈で応用することもあれば、経営学者が社会学の学術誌に投稿することもあります。

・経済学的な経営学:取引や資源配分といった視点は経済学から派生しました。

例えば、取引コスト理論(Transaction Cost Theory)は、企業は市場内取引や組織内取引におけるコストを最小化するために活動するという理論であり、アウトソーシングや海外展開を経済合理性で説明できます。

・社会学的な経営学:ネットワークや人間関係といった視点は社会学から派生しました。例えば、ネットワーク理論(Network Theory)は、人脈による情報の流れに着目する理論であり、各繋がり(ties)の機能や構成から企業の成功を分析します。

・心理学的な経営学:個人の心に着目する視点は心理学から派生しました。最もわかりやすい例は、マーケティングの消費者心理だと思います。広告にどのような要素があれば目につきやすいか、どのような要因が買いたいという気持ちを起こさせるかなどについて分析します。

【 経営学の起源 】

経営学の始まりは、1911年にフレデリック・テイラーが発表した「科学的管理法(Scientific Management)」とされることが多いです。

彼は米国にて、工場の労働を標準化し、ノルマを設定するなど、"管理"することで当時の社会問題であった組織的な怠業を解決しました。

彼は経営学の始祖とされるとともに、コンサルタントでもありました。

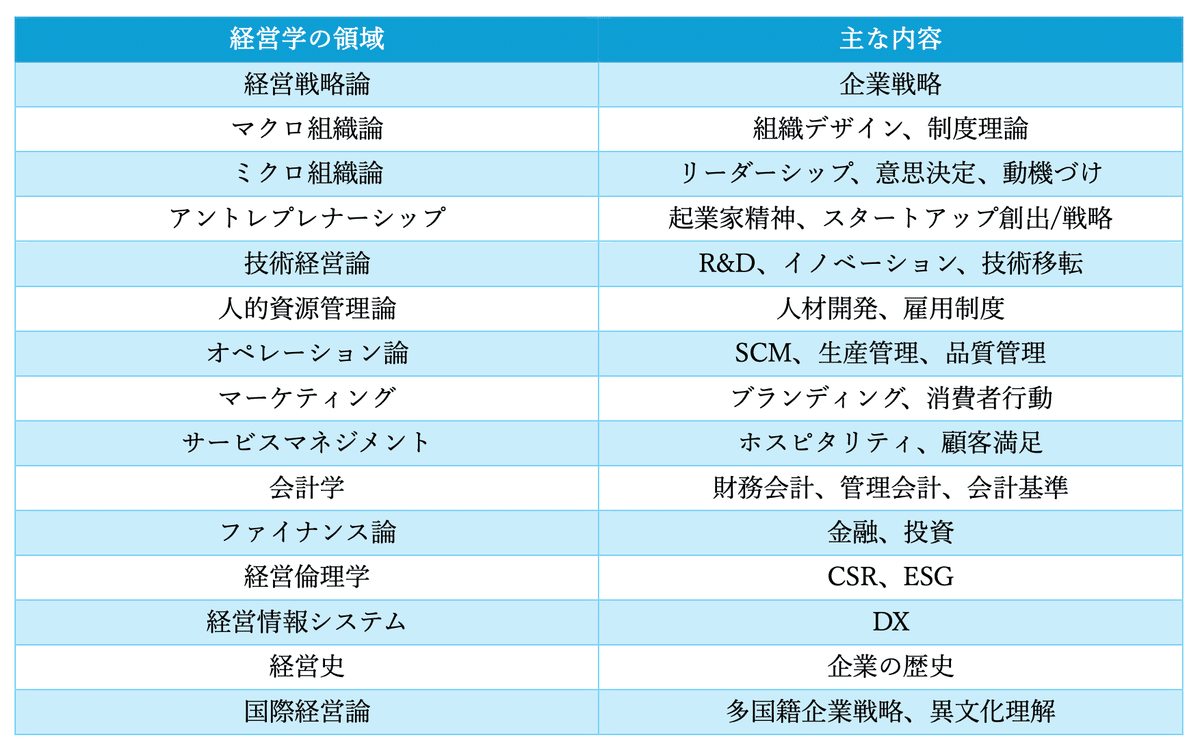

【 経営学内の領域 】

学問全体から見ると経営学は社会科学の一つとして位置付けられることがわかりました。では、経営学の中では、どのように領域が分かれているのでしょうか。

本当にざっくり分けると、以下のように分類されることがあります。

・戦略/ストラテジー:企業の頭脳

・組織/マネジメント:企業の身体

・会計/ファイナンス:企業の血液

経営学の領域を表にまとめてみましたが、経営学自体がそもそも学際的でごちゃごちゃとしていながら、経営学の中はさらにカオスであり、領域を区別するのは至難の技です。

経営学をかじったことがある人から見れば、レベル感や内容などに疑問があるとは思いますが(私としても気持ち悪いです)、参考程度に以下の表をご覧になっていただきたいです。

最後に

この記事を通して、経営学の全体像を把握することはできましたでしょうか。

わかりやすさを優先するため、厳密性をある程度は諦めつつも、できるだけ正しい情報を記載したつもりです。

さすがにこれは違うだろという箇所があれば、コメントいただけましたら幸いです。