製造業の新規事業の方向性

これまで、やや理論的/概念的な記事を書いてきましたが、具体的な業界/領域における新規事業開発の考え方や事例なども発信していこうと思います。特に「業界/領域毎の新規事業の方向性」をまとめようと考えています。

今回は、(結局のところ冒頭は理論的/概念的な内容になってしまいますが)ベースとなる考え方と、製造業における新規事業開発の考え方・事例をまとめます。

製造業に携わる方はもちろん、より具体的な新規事業開発の考え方・事例を知りたい方もぜひご覧くださいませ。

新規事業の方向性

まずは製造業に限らず、「新規事業の方向性」を検討する際の切り口、「新規事業開発の目的」と「狙う事業領域」の2点をご紹介します。

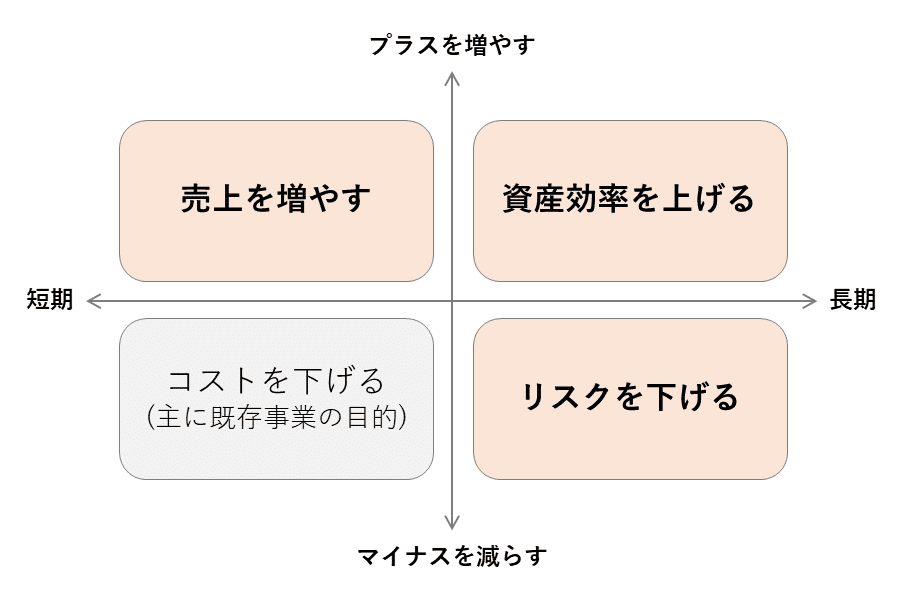

まずは「新規事業開発の目的」です。横軸:時間軸、縦軸:成果で分類しました。

どの象限が正しいということではなく、皆さんの会社として何を主眼に置いて活動していくか、ということが重要です。「売上を増やす」という観点で新規事業開発を進められている会社が多い印象ですが、時間軸を長く取ると「より少ない資産で儲けを生み出せるよう資産効率を上げる」「複数の商品/ビジネスモデルを保有することでリスクを下げる」といった目的も出てくるかもしれません。

さらに「狙う事業領域」が論点です。横軸:商品・ビジネスモデル、縦軸:市場・顧客で新規事業の領域を整理した図です。

「革新領域こそが新規事業」とみなされることがありますが、そんなことはありません。既存事業を指す「中核領域」に新規性が加われば、「隣接領域」という新規事業になります。さらに新規性が増すと「周辺領域」と呼ぶべき新規事業の領域もあります。

経営層が「革新領域」を狙うんだと号令する一方、事業アイデアが革新的すぎて土地勘がなく、評価できないという場合もあります。どこを狙うかを定義するのみならず、経営層を含む関係者で認識合わせを行うことが重要です。

ご紹介した「新規事業開発の目的」と「狙う事業領域」は密接に関係しており、2つの表は概ね(あくまで概ねですが)重ね合わせて利用することができると考えています。目的に応じて狙う領域を見定めていくことが重要です。

製造業の新規事業の方向性

次にこの記事の主題、「製造業の新規事業の方向性」を整理します。製造業といっても様々なビジネスが存在するので、ここでご紹介する切り口や方向性以外ももちろん存在しますが、検討のベースとしてお使いいただければと思います。

私の絵心の問題でうまく伝わらないかもしれませんが…

これは「(商流上の)位置づけ」「用途」「プロダクトの形」の3つの軸で新規事業案を強制発想するための地図です。

「(商流上の)位置づけ」は完成品 or 部品

「用途」は生産財 or 消費財

「プロダクトの形」は製品 or 製品+サービス

です。

「用途」は生産財 or 消費財ではなく、BtoB or BtoCとしても問題ありません。また、「プロダクトの形」はリアル or リアル+デジタルとしてもいいでしょう。これらは、皆さんの会社の現在の事業や今後の方針を適切に表す軸となれば問題ありません。

地図を用いるときの注意点は、皆さんの会社の現在の事業が起点になるよう、完成品 or 部品、生産財 or 消費財、製品 or 製品+サービスを入れ替えるということです。

ここで補足です。実務的には、

成果/目標を実現しうる事業領域

取りうるリスクや投資

自社の強みや、これまでの事業活動で培った資産

といったことも踏まえて新規事業案を創出していきますが、先述の「地図」に沿って強制的に発想することは、新規事業開発の最初期の取り組み、アイデア創出を進めるために有効です。

製造業の新規事業の事例

先程の地図を用いて4つの事例を見ていきましょう。できるだけ企業規模も異なる事例を選定しましたが、元々の事業領域はややBtoBに偏りがあります。今後随時、事例を追加していければと思います。関連画像を勝手に拝借するのは気が引けたので、詳細は各情報源のWebサイトをご覧いただけますと幸いです。

事例① 株式会社ブリヂストン B-TAG

元々タイヤを販売していたブリヂストン社の「リアルタイムにタイヤの状況を把握し、不具合が発生する前に保全を促すソリューション」です。先程の地図で整理すると下図のようになります。

消費財の(車全体から見たときの)部品に、サービス要素を加えた事例です。

事例② 株式会社大橋製作所 数楽アート

こちらは元々生産設備を生産していた大橋製作所社が加工技術を活かして「消費者向けのオブジェ」を手掛けた事例です。地図で整理すると下図のようになります。

元々、完成品の製品を提供していたところから、消費財に展開した事例です。

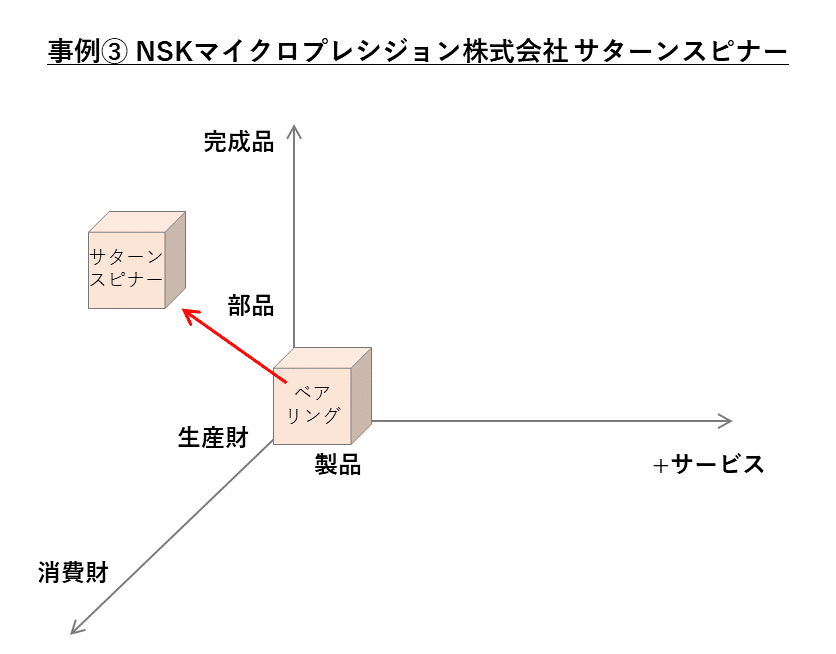

事例③ NSKマイクロプレシジョン株式会社 サターンスピナー

こちらはベアリングで有名なNSK社の子会社の事例です。一時期爆発的に流行ったハンドスピナーですね。地図で整理すると下図のようになります。

こちらは生産財の部品事業から消費財の完成品事業に展開した事例です。

事例④ パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 アグリ・エンジニアリング事業

最後の事例はパナソニック社のアグリ・エンジニアリング事業です。エコソリューションズ社(ライフソリューションズ社を経て現在はエレクトリックワークス社)は「農産物の生産効率の向上と生産者負担の軽減を図る」事業に進出しています。地図で整理すると下図のようになります。

元々、駐車場・駐輪場管理の製品を取り扱っていましたが、その知見を活かして農業分野のトータルソリューションに展開した事例です。トータルソリューションという意味では「完成品」かもしれませんが、農作業全体の中での「部品」として位置づけました。

どの方向への展開がいいのか

おそらく製造業でお仕事をされている方は「どの方向に展開すればいいのか?」というご質問が頭に浮かんでいるのではないでしょうか?

もちろん、企業によって大きく変わるところですが、一般論としては、

消費財よりも生産財の方がプロダクトライフサイクルが長いため、利益率が高い

完成品よりも部品の方がニーズの多様性に対応しやすいため、実現性が高い。ただし、売上規模を取るなら完成品

製品よりも製品+サービスの方が追加設備などの必要性が低いため、資産効率が高まる

ということが言えそうです。あくまで一般論ですので、例えば生産財 x 部品 x 製品+サービスの事業を展開している企業の方々も、一度「地図」を用いて強制発想をしていただければと思います。

この記事の最後に

繰り返しになりますが、新規事業案を検討するときには、ご紹介した強制発想だけでは不十分です。成果目標を見据えた事業領域の選定や、企業として取りうるリスクや投資、自社の強みや資産を加味した案検討も必要です。

ただし、「地図」を用いて構造的・意図的に新たな事業案を検討することもまた有効です。

弊社Relicは社内にデザイナーやソフトウェアエンジニアがいることから、ソフト/デジタルの会社だと思われがちですが、ソフト/デジタルが絡まない新規事業開発も多く行っています。

私も含め、製造業のバックグラウンドを持つメンバーも在籍しています。何かお困り事があればお気軽にご相談くださいませ。

今後、様々な業界の新規事業の考察を進めていきますのでお楽しみに。