我流 パエジナストーンの額装自作ガイダンス

前回(だいぶ前ですが)、今回と、浅草石フリマにてパエジナを額装して頒布しました。

自分でやってみて改めて、風景石はやはり額に入れると化けるなあと思います。ルースもお仕立てすると化けるのと同じ感じ。

我流ですが、ある程度やり方を確立したので、布教を兼ねて紹介します。

用意する物。

額縁(選び方は後述します)

ピンバイス(小さいドリル)

3ミリ径(太さ)のドリル刃。径のサイズは額装する模様石に合わせて太くしても良いでしょう。

ドリルと同じ径(太さ)のアクリル棒(支柱用)

カッター

カッター台(あった方が安全で良い)

定規2本

ミネラルタック

耐水ペーパー(仕上げを1000番ぐらいにして3段階程度)

鉛筆

支柱補強用の接着剤(パエジナ自体につかないように注意)

額縁の選び方。

パエジナの縦横と厚みを測ります。測り方は写真を見てください。

このサイズをメモする(のは面倒なのでスマホに写真入れて持ってく)。

これが入る額縁を選びます。

縦横は仕上がりをイメージしつつ、好みで余裕ができるもの。

厚みは、額縁の内部に「ガラスと裏蓋とパエジナの厚みが収まる」もの(重要です。とても重要)。

この場合は縦が93㎜、横が158㎜程度

この場合は厚みは6㎜程度

額縁を選ぶお店は新宿の世界堂さんが便利で良いです。

品ぞろえが豊富ですし、大体の商品はサンプルが置いてあるのでサイズ(特に重要な、額縁内部の厚み)を定規で実測して選ぶことができます。

他に品揃え良く額縁を売っているところですと、関東では神保町に額縁屋さんがあります。

秋葉原にもあったような気がしますが、ずいぶん前の記憶なので、もうないかもしれません。

基本的には画材を売っているお店なら期待できます。

支柱の準備。

アクリル棒を、2cm程度の長さにカットしておきます。

カットする個数はパエジナが支えられるぐらいを想定。下面を2~5本、側面を1~2本程度。上面もあってもいいですが、なくてもいい感じ。

アクリル棒は固くて切りにくいですが、カッターの刃を当ててなるべくまっすぐころころとカッター台の上を転がして、棒の全周に切り込みを入れ、ある程度の所でパキリ、と折るやり方が比較的楽です。

パエジナの配置決め。

額縁の裏蓋のなるべく真ん中に配置します。仮止め用に、パエジナの裏側にはミネラルタックを付けておきましょう。

定規で「(裏蓋の幅-パエジナの幅)÷2」ぐらいを目安において、ミネラルタックで仮止めします。

パエジナの支柱。

パエジナの形状に合わせ、おおむね等間隔に鉛筆で目印を付けておきます。この目印を頼りに支柱を刺す穴をあけます。

穴あけは一発勝負の作業になりますが、あまり神経質にピッタリの配置にするよりは、少し余裕があるぐらいの場所が良いです。

ピンバイスで目印の所に穴をあけます。

パエジナを仮止めしたままやった方が調整しながらできますが、傷がつくのが嫌なら目印だけを頼りに穴をあけます。

支柱とパエジナに多少隙間ができても、ミネラルタックか、厚みを合わせたプラ板で埋めれば調整できるので、思い切ってやっちゃいましょう。

ドリルであけた穴に、カットしておいたアクリル棒を刺します。

だいぶ刺しづらいですががんばってください。折ったばかりのアクリル棒は、端が尖っているので手を怪我しないように。

割と力づくの作業ですが、裏蓋を割らないように気を付けます。

パエジナを額に入れて問題が無いか確認します。

パエジナの重さをアクリル棒で支え、配置はミネラルタックで裏蓋に張り付けて調整する設計。

額縁のガラスとパエジナの間に隙間ができて、ガラスがぐらつく場合、アクリル棒を押し出してガラスを押さえるか、パエジナの裏のミネラルタックを厚めに盛るなどして、ぐらつかないようにします。

臨機応変に対応してください。

仕上げ作業。

カットしたままのアクリル棒は、断面がとがってて危ないので、一回裏蓋から抜いて、耐水ペーパーで表面を滑らかにします。

再びアクリル棒を裏蓋に刺し、パエジナをミネラルタックで裏蓋に張り付けて額縁にセットすれば完成です。

アクリル棒は配置が決まったら裏蓋に接着すれば強度が増します。

この場合は、一回パエジナを外しておきましょう。パエジナ自体に接着剤が付くとパエジナが外せなくなるので、注意して作業してください。

パエジナとアクリル棒の間に隙間がある場合は、ミネラルタックかプラ板の端切れなどをはさんで調節してください。

以上となります。

あくまで我流の素人工作なので、本職の方に装丁していただくより色々と拙いですが、個人の本棚や鉱物棚に飾って眺める程度であればこれで十分でしょう。費用も抑えられますし。

疑問質問などありましたら、コメントつけて聞いていただければ、わかる範囲で相談に乗ります。

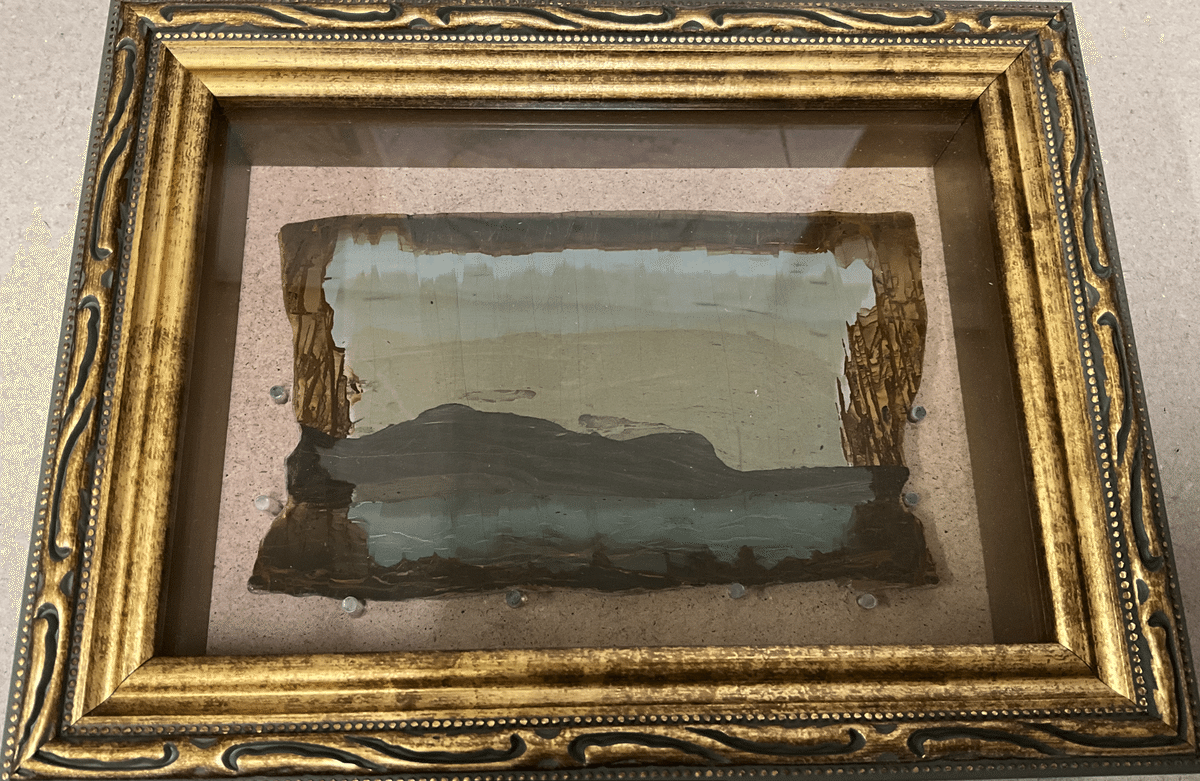

202312月の浅草石フリマで並べた額装パエジナ達と、額装アルノーの緑。

額装の参考にしてください。

あとがき。

元々は石フリマでパエジナがお嫁に行ったら、アフターケアも兼ねて紹介しておこうか、と用意していた原稿を、一般向けに手直ししました。

ツィッターを眺めていたら、池袋の東京ミネラルショーでパエジナを買った方が、額装に興味があったようなので、独立して記事にしておきました。

参考になりましたら幸いです。

最後に紹介したパエジナとアルノーの緑は、また出展の機会があったら展示(希望者には販売)しようかと思いますが、今回で石フリマへの出展は大分懲りたので…。

石フリマ以外にそう言う機会があれば、という感じです。

気になる方は個別にお問い合わせください。

ではでは。

模様石を楽しむ方が増えますように。