ドバレビメソッド⑧「コード進行をおぼえるドバレビルート術」〜譜面に弱い人のためのソルフェージュ

ドバレビメソッドとは

これはピアノの黒鍵に「バビブベボ」という呼び名をつけたソルフェージュ(読譜法/唱法)です …ただそれだけであります。

以前の章はこちら↓から

>①「ドバレビとは?〜その誕生」

>②「これまでに提唱された色々な階名」

>③【重要】「その利点と完成形!」(←初めての方はここからどうぞ)

>④「そのおぼえ方」

>⑤「固定ドと移動ドの使い分け」

>⑥「スケールを歌う/ドバレビ楽譜」

>⑦「日々の練習&脳の話」

ドバレビメソッドはまだまだ色々な可能性を秘めています。

ここから先は実はまだ私も実験中なのですが、さらなる応用としてこんな活用もできるのではないか?といった一例を紹介します。

楽器をやってる方で「コード進行がおぼえられない」といった悩みを持っている方は相当多いと思います。もちろん私もその一人です。

これはこのドバレビメソッドをなんとかコード進行をおぼえることに応用できないものかと、試行錯誤しています。

その中で試してみた方法、効果的だった方法などをまとめてみました。

ダイアトニックコード

この方法を実践するにあたって、まず事前知識として持っておきたいのが「ダイアトニックコード」と呼ばれる7つの和音です。

これは「ドレミファソラシ」の各音をルートとして1音おきに積み重ねたもの。キー=Cではこうなり、すべてピアノの白鍵で弾けます。

実は世にあるポピュラー音楽はキーは違えど、ほぼ8割(私的イメージ)がこのダイアトニックコードを元にできています。

これをおぼえておくとその曲で使われているコードの種類がギュッと絞り込まれるわけです。

ここでひとつ、

唯一「シ」をルートに持つコードは5度の音が♭した「マイナーフラットファイブ」と呼ばれ、ちょっと特殊な性質なのですが、はっきり言って圧倒的に登場回数が少ないので、最初は除外してC〜Amの6つのコードをおぼえておけば十分かもしれません。

このダイアトニックコード達は時々メジャーとマイナーが入れ替わることがあります。

その場合、そのコードにはドレミファソラシド以外の音が入ってくるので、ダイアトニックコードではなくなり、ノンダイアトニックコードと呼ばれます。

もちろんルート音そのものがドレミファソラシドから外れているものも同様にノンダイアトニックコードとなります。

しかしそのケースは前途の通り約2〜3割程度(私的イメージ)。

要するにそのノンダイアトニックコードだけを注意しておけば、あとはほぼ6種類程度の決まったコードしか登場してこないのです。

数字で表すコード進行

キーが変わればもちろんルートも変わります。

例えばキーがDならば下記のコードがそのダイアトニックコードとなります。

"移動ド派"の方は「D音=ド」と呼ぶことに特に違和感がないと思うのですが、"固定ド派"の方はなかなかその頭に切り替わらないと思います。

そこでキーが変わっても対応しやすいようにしたものが「度数表記」です。ローマ数字で表し、下記のようになります。

ついでにもう1音増やして4和音の7thコードにしてみました。

ちなみに「ツーファイブ」という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?

これは「IIm7→V7」といったコード進行を表しており、ジャズなどでは同じ曲でもその場でキーを変えて演奏することも多いため、このように度数表記で表すことが多いのです。

度数表記はおぼえておくと何かと便利だと思いますので、もっと詳しく知りたい方は是非色々と調べてみて下さい。

マイナーキーのダイアトニックコード

マイナーキーでのダイアトニックコードはメジャーキーでのダイアトニックコードを6番目から並び替えたものとなります。

キー=Cでドから始まっている並びを平行調のキー=Amではラから始めればいいだけです。

…と簡単に言ってしまいましたが、ただでさえ馴染みの薄いローマ数字に♭記号までついてしまいましたので、度数表示の方は途端にかなり難しく見えてきてしまったかと思います。

コード進行をおぼえる〜ドバレビルート術

ならば一旦このローマ数字は置いておいてルート音のみに着眼してみよう!と考えました。

やっと来ました…ここからが「バビブベボ」の出番です!

わかりやすいようにキーをCマイナーにしてみると、当たり前ですがルート音はナチュラルマイナースケールと同じ「ドレビファソベボ」であることがわかります。

ルート音をドバレビで表す

このルート音の動きをメロディとしておぼえて、これを元にコードを思い出していけば、単純にコードネームやポジションだけでおぼえるよりもはるかに音楽的で、忘れにくいのではないでしょうか。

名付けて「ドバレビルート術」!

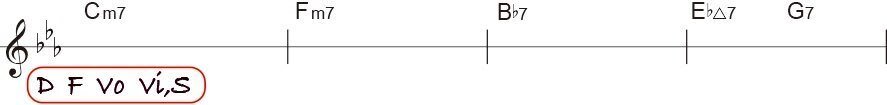

例えばキー=Cマイナーで「Cm→Fm7→B♭7→E♭M7/G7」といったコード進行があった場合、下記の譜例ように「ド→ファ→ボ→ビ、ソ」とコードのルート音だけを拾い出しておぼえます。

このとき、言葉だけではなく、しっかり音階で歌えるようにしておくのがポイントです。

コードがメジャーなのかマイナーなのかは前途のダイアトニックコードを既におぼえていればわかるので、いちいち「シーメジャーセブン、エフマイナーセブン、ビーフラットセブン…」などとコードネームをすべて唱える必要はないのです。

ただし唯一、上記の譜例で最後の「G7」だけが前途のノンダイアトニックコードになっています。

譜例では赤文字にしましたが、ここだけは気をつけておきましょう。

裏を返せばここだけ気をつけておけば良いのです!

すでにわかっている情報を排除することで、より大事なことだけに集中することができます。

同様にちょっと変わったテンションコードなども譜面に印をつけておくなどして、ピンポイントで注意しておけば、コード進行の中でおぼえなければならない事柄はかなり減るはずです。

ここではマイナーキーを例に説明しましたが、メジャーキーならばもっと簡単だと思いますので、はじめはメジャーキーの曲で練習してみるのが良いでしょう。

譜面を極力見ずに演奏する方法

コード進行をおぼえる時間がなかったり、やはり譜面を見ながら演奏しないと不安な状況もあると思います。

しかしお客さん側からみると演奏者がひたすら譜面を凝視して、客席にまったく目を向けてくれないとちょっと悲しいですよね?

もちろん演奏する側も本当はお客さんの顔を見ながら演奏したいはず…。

そんな時に有効な手段が上記のドバレビルート術の応用です。

前章でお話しした「短期記憶」をここで活用してみましょう。

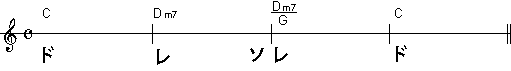

下記の譜例(キー=Cマイナー)のように4小節分のルート音を譜面の左端にあらかじめメモしておきます。

1小節めを弾く時にここを見て「ド・ファ・ボ・ビソ」と頭の中で唱えます。

するとその4小節間は譜面から目を離してもコードをおぼえていられるでしょう。

余力があれば8小節分をまとめてしまってもいいかもしれません。

1小節めだけ譜面に目をやり、残り7小節は客席を見ながら演奏できたら、自分もお客さんも大満足だと思いませんか!?

未完成のドバレビメソッド

上記の「ドバレビルート術」についてですが、実はいくつかまだ私自身も実践で使いながら日々やり方を更新している未完成の部分があります。

分数コード

分数コードの場合はどのように対応するか非常に悩ましいところです。

一つは分母か分子のどちらか一方を選び、それを手がかりに思い出すといった方法。

バンド演奏でベーシストがいる場合は分母だけ弾けばよいことも多いので、これでもいけると思います。

もう一つはまだ私も実験中なのですが、二文字を使う方法。

例えばキー=Cメジャーで「Dm7/G」というコードが出てきたとします。

度数表示になおすと「IIm7/V」→ドバレビルート術では「レ/ソ」となります。

言葉で表すと「ソぶんのレ」ですが、これを省略して「ソレ」で表します。

このとき分母である「ソ」は半拍前から言うようにすればリズムを崩さずに言えるのではないかと。

今のところこれがベストな方法かなと思っているのですが、もしかしてまた何か思いついたら更新するかもしれません。

コードネームと混同してしまう問題

ドバレビメソッドでは”ド=D”と”ファ=F”をアルファベットで表記しますが、ご察しの通り、DとFはコードネームにも存在するアルファベットなので、そことの区別をはっきりつけられないものかと、これも課題です。

「丸でかこむ」「筆記体を使う」など色々試していますが、私的に今のところ一番しっくりきているのは1〜7の数字とVa Vi Vu Ve Voの併用です。

メモ書きには度数に対応した数字を使いますが、頭の中では1=ド、2=レ、3=ミ…といったうように階名に変換して読みます。

これでDとFがコードネームと混同することなく、パっと見で度数もわかります。また6小節めの「E7」はノンダイアトニックコードとなるため、数字に「"」をつけて注意するようにしています。

(ちなみに「"」にした理由はパソコンで打つ場合、キーの位置が押しやすいところにあるから)

ローマ数字よりも馴染みがあって書きやすいし、数字を階名に変換することにさえ慣れてしまえば、コード進行をおぼえるのがかなり楽になるはずです。

ちなみにここでは移動ドを前提にお話ししていましたが、固定ド派の方は第⑤章「移動ドと固定ド」で触れた「イニサヨゴロナ+バビブベボ」を応用しても良いと思います。

みなさんもこれをヒントに自分のやりやすい方法を模索してみてください。

おわりに

とりあえず現段階でのドバレビメソッドの記事はここで一旦完結いたします。

ドバレビメソッドを思いついてから早数年が過ぎ、ようやくこうしてまとめてみたわけですが、メソッドと言えどもこれは単なる練習方法の紹介であります。

勉強で例えると

学校=学ぶべきことを教えてくれるところ

予備校や塾=学ぶための方法を教えてくれるところ

予備校や塾に行って成績が上がるのは学ぶための方法がわかるからです。

逆に効率よく学ぶ方法さえ自分で発見できれば、予備校や塾に行かなくても成績は上がるはず。学ぶための方法がわからない人はいくら時間をかけて猛勉強しても成果がなかなかでません。

頭のいい人というのはきっとこの学ぶ方法がうまく見つけられた人なのではないでしょうか?

おそらく楽器や歌が上手い人もそういうことなのだと思います。

練習の仕方や習得の方法がうまかったのです!

そのことに気づいたのがついここ数年でした。

人一倍練習しているはずなのに、どうしてあの人のように弾けないんだろう?…どうしていつまでも譜面が苦手なんだろう?…とずっと悩みながらも、遠回りな練習ばかりしていたんですね。

楽譜というものはその昔、まだ録音技術もなかった時代に著作物としての音楽が簡単に盗作されないようにと、敢えてわかりにくくしたという話も聞いたことがあります。それをそのままおぼえようとしていたわけですから、難しいのはあたりまえだったのです。

既存の教則本やメソッドもやり方はまちまちです。その中で自分に合った方法を見つけ、自分に最も効率的な方法を考えるということが、上達への最短距離なのだと思います。

ドバレビメソッドは前途のようにまだまだ未完成の部分も沢山あります。

またこれはあくまでも私自身に適した考え方ですので、みなさんにとっては、これまでの自分の知識やスキルによって必要なこと・不要なことが人それぞれだと思います。ここに書いたことがすべてではなく、これをひとつのヒントとして活用していただければ幸いです。

ソルフェージュと題しながらも後半はいかに楽譜を使わないで弾くか?…にだんだんシフトしてきてしまいましたが(笑)、何かまた新しい方法が見つかれば随時更新していこうと思っております。

またみなさんが「ドバレビメソッド」を元に、こんな使い方もあるよ!といった新しいアイデアがあれば是非お聞きしたいです。

長々とお読みいただきありがとうございました。

リンク及び転載も大歓迎です!!(商用悪用以外!)

こんな思いつきが少しでもみなさんの役に立ちますように。

2023年6月 田光マコト