軽井沢ラーニングフェスティバル2022秋を終えて

軽井沢ラーニングフェスティバル2022秋(通称:ラーフェス)が10月6日7日8日の三日間で行われた。

2018年から始まり毎年秋に開催していて、今年は初めて春秋の年2回開催というチャレンジを行い、今回が5年目6回目の開催となった。

ラーフェスとは、感情や直感に向き合う様々なジャンルの双方向で参加型のラーニングセッションを、誰もが与え合い、楽しみ、対話し、自然とつながり、五感で感じ、それぞれが表現する学びのフェスティバルである。

会場であるライジングフィールド軽井沢の、標高1200m, 4万坪の自然フィールドを余すことなく全部セッションステージとして使い、Give & Fun!をはじめとしたValueを大切に、誰でもいつでもどこでも、自分が持っているものを(セッションであってもなくても)Giveし合う。

今回行われた2022秋を振り返っていきたい。本当はそこで起きたこと全てに触れていきたいのだが、とんでもなく長くなってしまうので、要点を絞り、大きく3つの観点で当日写真とともに振り返っていく。

1. -その場で生まれていく唯一無二のセッション-

ラーフェスでは第一回の頃から、ラーフェスに関わる全ての人のことをBuddy(仲間たち)と呼び、フラットであることを大事にしてきた。誰もが誰かの気付きや学び、癒しになるようなものを持っていて、それをGiveし合えるという考え方を持っていた。しかしはじめの数年は、決められた人のセッションをタイムテーブルに時間も場所も内容も決まった状態で掲載し、その通りに進むよう運営をしていた。それを少しずつ、誰もがセッションを実施できるフリーステージをつくったりしてきながら、今年の春開催の時にようやく、全ての個別セッションは誰でもいつでもどこでも実施できるようにして、タイムテーブルは白紙状態で始まるように大きく舵を切った。今回の2022秋では、そのタイムテーブルをさらに進化させて、誰もが自由にタイムテーブル(カレンダー)にセッションをその場で登録できるようにした。

結果、2022春の時以上に、その場で偶然生まれる唯一無二のセッションやコラボが数多く行われた。

そのいくつかを紹介したい。

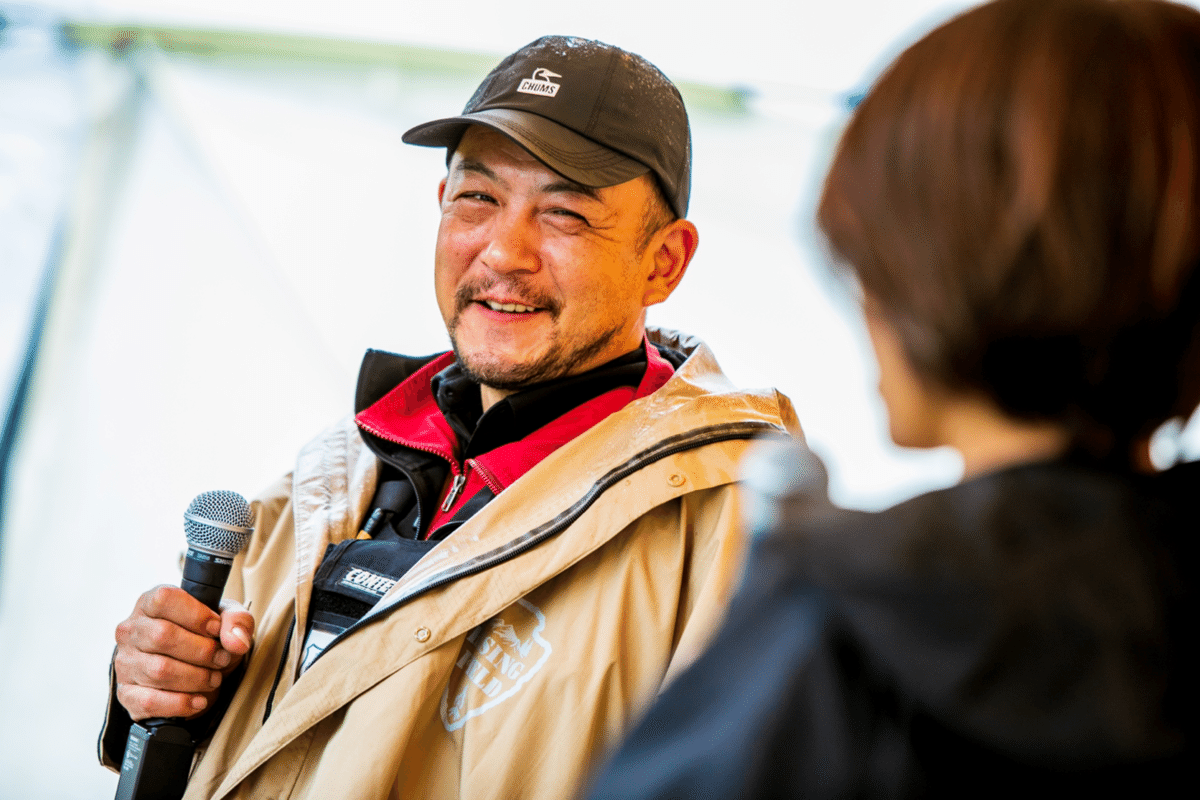

今回も森さんと由香さんの打ち合わせゼロの即興オープニングセッション

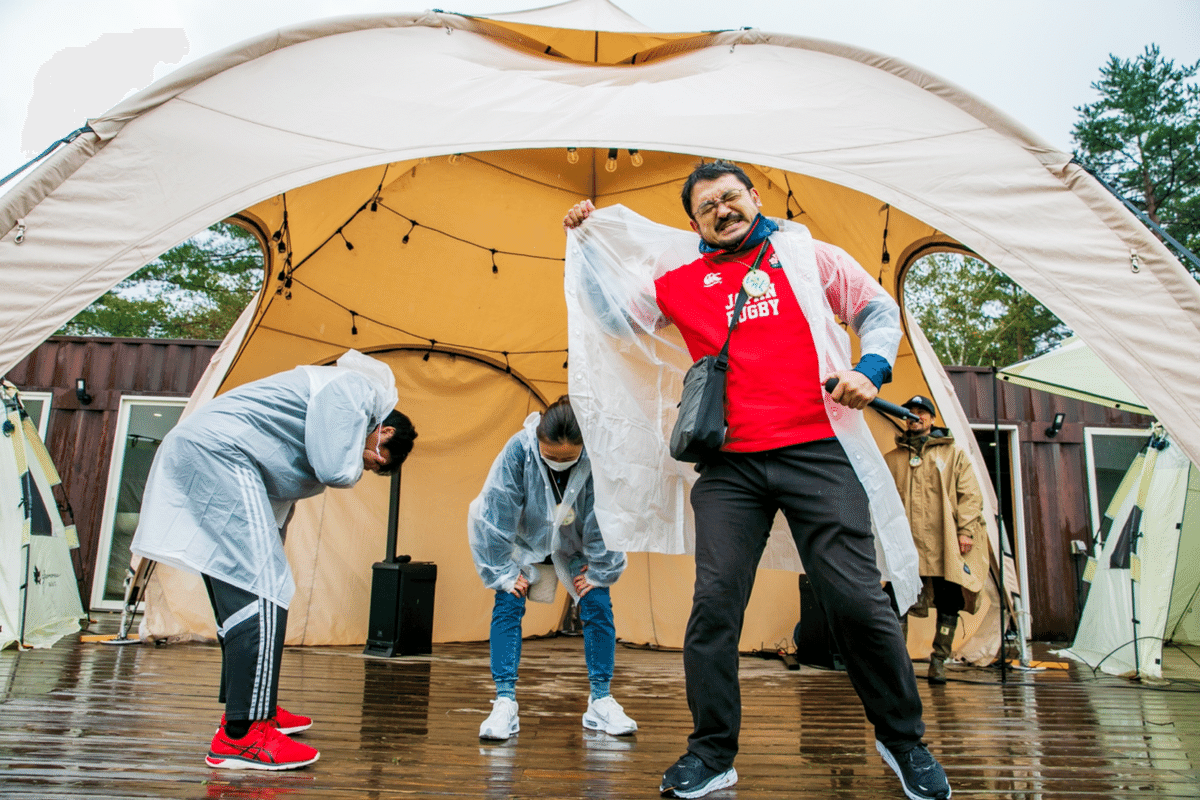

2020年のラーフェスを彷彿させるような、雨で始まったラーフェス2022秋。スターシェードの中にいる参加者を雨対策できている人は出ておいでよと真ん中に来てもらってスタート。軽井沢ラーニングフェスティバル実行委員会の森 和成さんと島田 由香さんの、寒さを吹き飛ばすハートフルでパワフルなトークとボディワーク、そしてBuddyたちによるフリーセッションプレゼンが、招待者であるゲストBuddyはもちろん一般参加のBuddyたちの熱量溢れるセッション紹介プレゼンも多く行われた。

続いて個別セッションのセレンディピティ。

音楽家渥美 幸裕さんとビオロープクリエイター三森 典彰さんの「今そこにある日本の森の、音と香りに包まれた空間づくり」

DAY1のオープニングセッション前のチェックイン時間の時に二人は初対面。三森さんがライジングフィールド軽井沢周辺の森からアロマの材料となる植物たちを摘み蒸留させ、その香りの中で、渥美さんが国産材のみで作られた神代木ギターで日本の伝統邦楽を奏でる。雨音も取り込んでまさに一期一会のセッションが実現。

大人の学びを科学する中原 淳さん、福祉環境設計士の藤岡 聡子さん、探究学舎の宝槻 圭美さんの「人の働きやチームについて」のフリートーク

ラーフェスのFacebookグループ「Buddy(仲間たち)」は、コミュニケーションやセッション告知の場となっている。そのグループで中原さんが自己紹介した投稿に聡子さんがコメントしたところから始まり、本当にコラボセッションが実現。そこに探究学舎の宝槻圭美さんも加わり、「人の働きやチームについて」のフリートークが。所狭しとスターシェードの下にみんな集まり、宵のうちにトークも深まっていきました。

マギーズ東京鈴木美穂さん&ONE JAPAN 濱松 誠さん&お子さんのセッションに島田由香さんも!そしてひのなおみさんがモデレーターで参加!

非日常の空間で普段なかなかできないコラボ、そういう中でいつもの自分となんだか少し違うことにハッと気付かされる。それもラーフェスの醍醐味。小さなお子さんを連れてでは過酷な雨と寒さの環境の中、美穂さん、濱松さんお二人で乗り越えてきたライフやキャリアの葛藤と決断の中にある愛、それを周りで支える由香さんやひのさんたちの愛が周りを包み込み、みんなの笑顔と涙が本当に素敵でした。

ドコモgacco 山田 崇さん(山ちゃん)&ユニリーバ 岡田 美紀子さん(みっきー)&Drawing & Dexigning タムラカイさんのセレンディピティ

みっきーが、山ちゃんの"自分と向き合う「進化思考」”セッションに参加した時に、ものすごい沢山のセッション参加者の中で、たまたま隣になったタムカイさんに「パーパスカービング」の話を聞きた過ぎてお願いしてみたら、ちょうどどんなセッションやろうかノープランだったんだよねとタムカイさんが快諾して実現。山ちゃんからのみっきーからのタムカイさんというセレンディピティ。

プレイのイセオサムさんによる朝と夜のボケて講座

DAY2の早朝のサウナ番をしていたイセオサムさんが、サウナでととのった後に写真で一言ボケて(bokete)を行なっていたのですが、なんとその夜のBBQの際に、焚き火の横でボケて講座をスタート。みるみる人が集まり、過去のラーフェス写真も入れて大盛り上がりのボケて大会に。

Peatix Japan共同創業者の藤田 祐司さんのボケがこちら。

軽井沢病院長の稲葉 俊郎さんの祈りがつながるおくすりてちょうづくり

二日間降り続いた雨もDAY2夜遅くにあがり、DAY3は晴れ間も出るくらいの天候に。前日の雨の時は屋内も想定していた稲葉さんも、「屋根のない病院」と言われる軽井沢の、その言葉に惹かれた想いもあり、あたらしい「くすり」の概念を考え直すためにひとつひとつ手作りの「おくすりてちょう」をつくるセッションは、気持ちの良い屋外で行うことにした。10分くらいでできるこのワークには入れ替わり立ち替わりの参加者が。絵の具が乾かないから敢えて別の人たちがつくったおくすりてちょうを持って帰ってもらうことで、思いや祈りをつないでいく。なんとも美しいセッションが繰り広げられた。

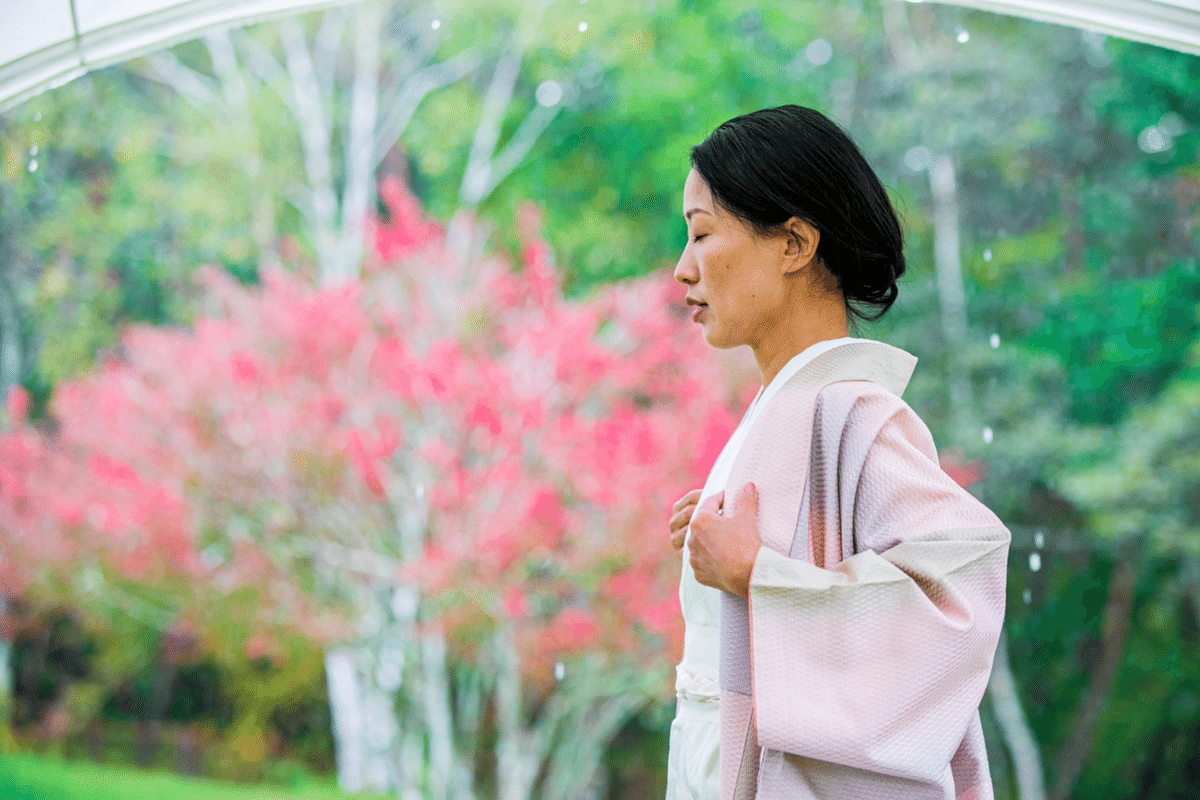

華道家 山崎 繭加さんは世界初公開のセッションをGive!

当日まで何をするのか(もしくはしないのか)をぼんやりと考えつつもあえて決めなかった繭加さんが開催してくれたセッションは、火器や剣山などを使ういけばなに向いていないラーフェスの自然フィールドで考えているうちに生まれた世界初公開のセッション。森の中での即興のいけばなは、出逢った植物たちを感じ、それとどういきて、いかすのか。関わる自分や置かれる場所の周囲のものたちとの出逢いが新たな文脈をつくり生まれ直していく。それが「花瞑想」(実際に体験した「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」共同発起人の井上 英之(いの)さんの言葉を借りて紹介してみました)

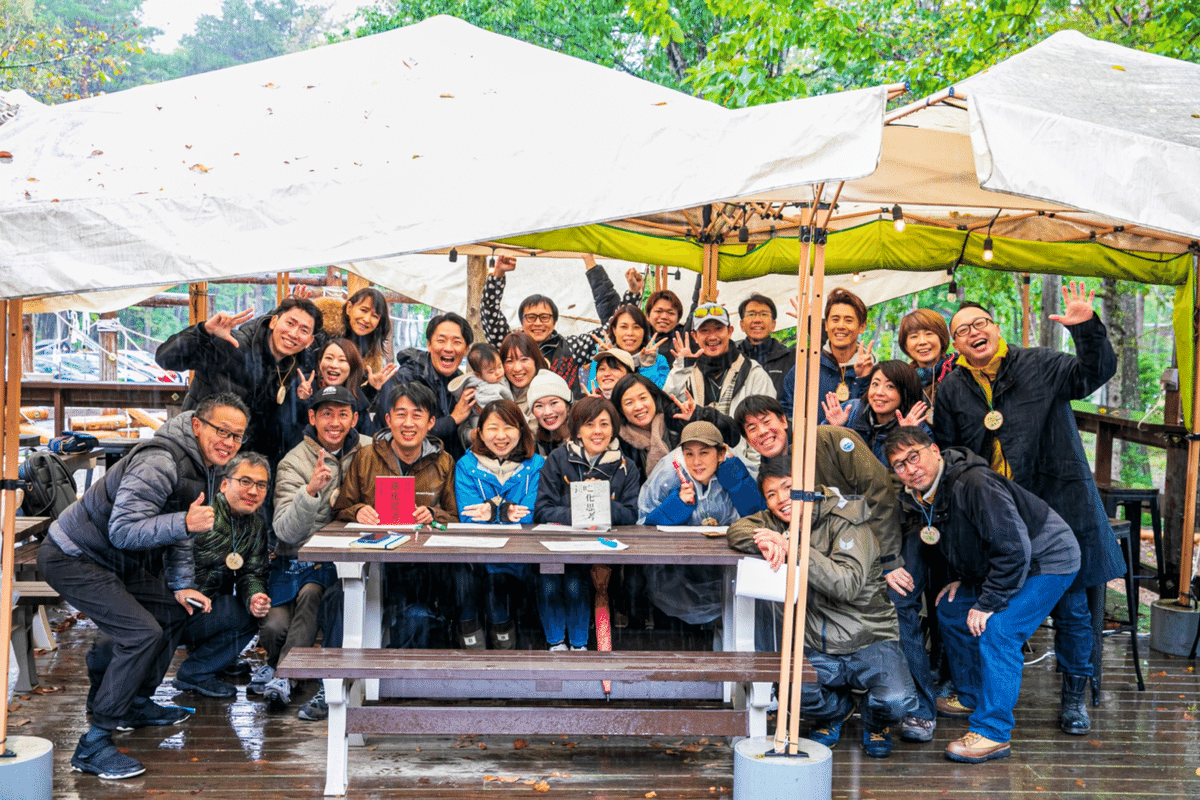

本当はもっともっと内容を紹介したいセッションがたくさんあるのですが、ここからは写真中心で。

※写真に収められなかったセッションもいっぱいあったのでこちらもあくまで一部

2. -学生たちのGive & Fun!-

このラーフェス2022秋は過去6回の中で、最も学生が多く関わってくれた回かもしれない。

春に続きボランティアスタッフとして軽井沢風越学園の中学生たちが参加した。また、UWC ISAKの高校生たちも同じくボランティアスタッフに参加した。武蔵野アントレプレナーシップ学部にインターン中の武蔵野大学生のハットや、学生ではないが探究学舎から若き講師のこうへい、ほっしーたちも、ラーフェスの運営を学びたいと運営サポートとして加わった。

スタッフではないが、軽井沢中学校から3名の中学生がラーフェスを取材しに訪れてくれた。

彼女ら彼らは、おもしろい大人たちに混ざって刺激を受け学びを得ようと来てくれたわけだが、スタッフBuddyとして、あまりにも沢山のGiveをしてくれて、紛れもなく大人たちの方が沢山の気付きや学びをいただいていた。

DAY3の午前中に、チームボックスの中竹 竜二さんと走る「トレイルランと集中力」のセッションがあったのだが、ISAK生たちが皆参加し、竜二さんが「いやぁ、楽しかったぁ!!」と満面の笑みで言っていたのが印象深い。

DAY2の夜の焚き火BBQの後、二日間降り続いた雨がついに止んだ。キャンプファイヤーの残り火は、大きな水溜りに逆さ火をつくり、そのまわりにISAK生、武蔵野大学のハット、プロスのボーダーの田中ゆらが座っていた。ゆらがギターを弾いて、皆で火を見ながら歌を歌っていた。僕はその傍らで、その夜に到着したばかりの株式会社森へ創業者の山田 博さんと、ただその光景を眺めながら歌を聴いていた。

そして、その光景のあまりの美しさに、僕は涙がこみ上げた。

3. -雨と火と、星と陽と、そして森へ-

DAY1,DAY2は雨が降り続き、特にDAY2の昼ごろは強まった。気温も下がって皆焚き火のエリアに根を生やしたり屋内でセッションをしていた。雨が上がってほしい、晴れてほしいという願いを持ちながら、DAY1,DAY2で帰られた参加Buddy、ゲストBuddyも多かったはず。そんな皆さんの祈りが届き、DAY2の夜遅くには星が出て、DAY3は晴れ間が覗く、なんとも清々しく心地よい天気となった。

「The Sauna」をつくったサウナビルダーの野田クラクションべべーさんが、早朝そこらへんで摘んだミズナラを束ねてヴィヒタをつくり、湧き水でロウリュをし、地球を感じられるような極上のサウナ体験をGiveしてくれた。

ラーフェスの最後を締めくくるのは、毎年恒例の全員参加のクロージングセッションだ。

今回のクロージングセッションのガイドは、山田 博さんと、光栄なことに僕も一緒に行なった。

雨が止んで、一面芝生のスカイフィールドに座れるのが嬉しかったのか、最初は藤田 祐司さんと廣居 朋也さんで座っていた。そこに少しずつ人が集まってきて、おのずと車座に座っていった。

博さんの、雨が止んで何がしたい?という言葉に、芝生で寝転びたい、裸足で歩きたいと様々。それら全部やろう、とみんなで寝転び裸足で歩いた。

そのまま森へと入っていった。

森の中では少しずつ五感を開いていく。視野をゆっくり大きく広げていき、ワイドアングルビジョンで全体をそれとなく捉え、360°の音に集中していく。そして人間のようにではなく動物のように鼻を大地につけて土の匂いを嗅ぐ。

そしてその後、何か気が惹かれるもの、場所へとフォックスウォークでゆっくりと歩いてゆく。本当にゆっくりと。辿り着いた場所に座ったり寝転んだり寄っ掛かったりしながら、じっくりとこの三日間を振り返る。ずっと長らくそこに居る。時間感覚もなくなりただそこに在る存在になっていく。僕は今年の夏に博さんとC.W.ニコル財団のアファンの森に入ったのだが、今回もその時と同じような感覚があった。博さんが触媒となって、その場や樹々や大地とつながり広がってゆく感覚。そしてそのまま、つながったままだけど少しずつ戻ってくる。根が短くなっていき、やがて無くなるように、すっとその場に立ち、その場所、その惹かれたものにお礼を込める。

またゆっくりとスカイフィールドへと戻っていく。そこで隣の人とペアになって感じていることを伝え合う。

最後はラーフェスの共同発起人でライジング・フィールド代表の森 和成さん。

前回はキッズにかかりきりだったので今回は全体を見ておいてくださいねと僕に言われ、いろいろ回っていたけれどやっぱり自分も何かをやりたいと、実はウズウズしていた森さん。Buddyたちは実に森さんらしいと笑う。

そんな森さんの締めの言葉は、

ありのままの自分でいること。

知らないことは知っている人にきけばいい。

できないことはできる人に頼ればいい。

多くのBuddyが頷き、心に留めていた。

軽井沢ラーニングフェスティバル2022秋を終えて、個人的に思うこと

ラーフェスは、僕の中で10年やろうと決めている。10年キッカリである必要はないのだが、少なくとも10年間。

それは、ラーフェス第二回の開催可否を検討し始めなければならないくらいのタイミングで、僕が個人としてこのラーフェスを続けていくと自ら決断し、それを共同発起人の森さんに伝えた時に心の中で決めたこと。

別に約束でもなんでもないので僕自身がそれに縛られているわけではない。何か大それた目的のため、というわけでもない。

ただ、僕が10年このラーフェスを開催し続けると決めている、すごく個人的な理由はたぶん2つ。

一つ目は、物理的な学びの拠点、場には、様々な伝説を重ねていくことでそこに魂が帯びていく。ここに初めて辿り着いた人やまたここに帰ってきた人、それぞれに感じさせるものが生まれていく。だからきっと、続けていくこと重ねていくことで、そこに意味ができていく。

これはラーフェス共同発起人である伊藤 羊一さんと森 和成さんと、ラーフェスが生まれるきっかけとなった2018年の夏の時の会合(飲み会?)で話されていたことだ。

ラーフェスの回を重ねるごとに、Buddyたちの表情や僕自身が感じ取っているものからも、その実感は確実にある。重ねていくことで意味が生まれていく。

二つ目は、先にも触れたが今回のDAY2の夜、UWC ISAKの若い学生たちが焚き火を前にギターで歌を歌っていた時に、その美しさを感じ味わっていた。この二つ目の理由は、その時に気付いたことでもある。

このラーフェスでは、様々な、本当に様々な美しいと感じられるものに出逢える。

それぞれの人生のタイミングでここに集い、何かを感じ、変容していくBuddyたち。山々や森の樹々に包まれた景色、そこで暮らす動植物の声や水の音、冷やかな外気や心地よい風、焚き火の匂いや大地の土の香り、それらを身体全体で感じながら、自分自身や他者やその場所に心が開いてつながっていく様子。一瞬一瞬の巡り合わせや縁の重なり。

僕はその美しさを、その瞬間を、その場で感じていたい。自らも含ませ、味わい続けたい。

ただ、それだけの理由で、僕はラーフェスをやり続けているのかもしれない。

ラーフェスに関わった全てのBuudyに。

ありがとうございます。

軽井沢ラーニングフェスティバル実行委員会

ウッチー(内田 成男)

撮影:sumi☆photo / 雨宮 真梨

次回、軽井沢ラーニングフェスティバル2023は、

2023年9月21日(木)22日(金)23日(土)の三日間を予定。

※先日現地で発表した日程と変わっているのでお気をつけください

※台風シーズンであることもふまえ、万一実施困難と判断した場合、2023年11月9日(木)10日(金)11日(土)で実施をします(その際は極寒を楽しもう!)

情報はこちらのオフィシャルサイトとこちらのFacebookグループで案内していきます。

Special Thanks

ここからは、ラーフェス2022秋の運営に関わった人たちへの感謝を改めて。(写真に含まれていない人もいるが記憶にしっかりと刻まれているのでご容赦ください)

&キッチンカーや出店をしてくれた皆さん

ラーフェスに関わったすべてのBuddy(仲間たち)と、そして家族に、

感謝。

軽井沢ラーニングフェスティバル実行委員会

ウッチー(内田 成男)

撮影:sumi☆photo / 雨宮 真梨

次回、軽井沢ラーニングフェスティバル2023は、

2023年9月21日(木)22日(金)23日(土)

の三日間を予定。

※先日現地で発表した日程と変わっているのでお気をつけください

※台風シーズンであることもふまえ、万一実施困難と判断した場合、2023年11月9日(木)10日(金)11日(土)で実施をします(その際は極寒を楽しもう!)

情報はこちらのオフィシャルサイトとこちらのFacebookグループで案内していきます。