究極の「自分ブランド力強化法」 第15回

第1回 究極の「自分ブランド力強化法」ついて

第2回 自分ブランド力を確立する方法

第3回 自分ブランド力を確立した人(1)

第4回 自分ブランド力を確立した人(2)

第5回 ブランドとは何か?

第6回 カリスマバイヤーの異名を持つ藤巻幸夫氏の自分ブランドとは?

第7回 くらたまなぶ氏の『MBAコースでは教えない「創刊男」の仕事術』を読んで学んだこと

第8回 『スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン』(カーマイン・ガロ 日経BP社)を読んで感じたこと

第9回 ブランド力は一朝一夕では得られない。一瞬で失ってしまうものでもある

第10回 ブログやSNSを使って自分ブランド力を確立する

第11回 エゴサーチとパーソナルブランディング(自分ブランド力)

第12回 勝間和代さんの『「有名人になる」ということ』を読んで考えたこと(1)

第13回 勝間和代さんの『「有名人になる」ということ』を読んで考えたこと(2)

第14回 勝間和代さんの『「有名人になる」ということ』を読んで考えたこと(3)

「自分ブランド力」強化のためのノウハウ(1)

「自分ブランド力」とは、「自分ブランド」や「パーソナル・ブランディング」などとほぼ同じ概念です。

一言で言えば、自分を、他人と差別化するための能力です。

「尖った」ところを身に付けるために、自分を磨いていくプロセスが重要になります。

これで終わりということはありません。

半永久に続けていくことが大切になります。

「◯◯と言ったら、□□□」と言われるようになったら本物ですね。

「超一流の経営コンサルタントと言ったら、大前研一」

「コンビニと言ったら、セブン-イレブン」

「高級アイスクリームと言ったらハーゲンダッツ」

などなどいろいろありますね。

しばらく前の話になりますが、伊勢丹新宿店で「カリスマバイヤー」と

呼ばれた藤巻幸夫さんは、業界人の間で有名なだけでなく、新聞や雑誌に

しばしば取り上げられ、その個性的な風貌や、一味違う発言で世間一般に知られていました。

参議院議員でもありました。 著書も多数あります。

究極の「自分ブランド力」を身にまとっていた人です。

残念ながら、2014年3月15日に亡くなりました。54歳という若さでした。

私は、苗字が同じということもあり、幸夫さんの著作だけでなく、

お兄さんの健史(たけし)さんの著作もよく読みました。

幸夫さんはファッション業界でつとに著名で、一方健史さんは元米モルガン銀行東京支店長に在任中、債券・為替・株式トレーダーとして名を馳せ、

「東京にフジマキあり」と言われた伝説の人です。

健史さんも参議院議員です。

金融のプロフェッショナルで、金融に関する著書が多数あります。

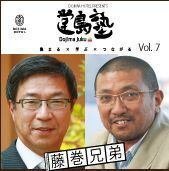

藤巻幸夫 氏(左) と 藤巻健史 氏(右)

藤巻幸夫さんの画像は こちらのWikipedia から

藤巻健史さんの画像は こちらのWikipedia から

藤巻兄弟の画像は こちらのWikipedia から

藤巻幸夫さんは、自分ブランド力に関する本を書いています。

『自分ブランドの教科書』

(藤巻幸夫 インデックス・コミュニケーションズ

2007年12月31日 第1刷発行)

この本に基づいて、藤巻幸夫さんが説く、「自分の磨き方」を一緒に学んでいきましょう!

この本は6つの CHAPTER と、 LAST LESSON で構成されています。

目次

CHAPTER 01 自分ブランドとは?

CHAPTER 02 自分マーケティングをしよう

CHAPTER 03 「武器」を鍛える

CHAPTER 04 「センス」を磨く

CHAPTER 05 「表現力」を高める

CHAPTER 06 自分ブランドを進化させる

LAST LESSON さらなる自分ブランドを求めるあなたへ

第1回は、CHAPTER 01 自分ブランドとは?

をご紹介していきます。

もちろん、私はこの本を読了しましたが、何年も前のことですので、

読み直しました。

新たな発見がいくつもありました。

読み直すことは大切ですね!

1回で十分に理解できなかったことや、著者の真意はどこにあったのか

を探ることで、内容をより深く理解できるようになります。

そうした点で、速読はお勧めしません。

速読するなら、一回通読し、二回三回と繰り返し読む必要があるでしょう。

著者が言いたかったことを、十分に理解しなくてはならないからです。

著者は1冊の本を書くために、構想を練ったり、調べたり、思考を巡らしたりといった、下準備に多くの時間を割いています。

その上で、執筆に取り掛かるのです。

書き上がった本がたとえ100数十ページ程度であっても(この本は160ページ)、著者は執筆にかかった時間の何倍もの時間を、調査・研究・思考に割いていることを忘れてはいけない、と思います。

それを5分や10分で読み終わりました、というのは著者に失礼ではないでしょうか?

さて、藤巻幸夫さんは、『自分ブランドの教科書』の「本書を手にとったあなたへ」というメッセージの中で、 「自分ブランド」を定義しています。

まず、そこからスタートしましょう。

定義が明確になっていないと、読者によって解釈が大きく異なってしまいます。

定義は極めて重要です。

本は、著者と読者の知的対決です。

同じ土俵(統一した定義)でなければ、議論が噛み合いません。

自分ブランドとは、あなた自身のブランドのこと。

「あなた」をほかの誰でもない「あなた」にしているもののことだ。

とても分かりやすい定義ですね。

one of them ではなくて、個人としてのあなたの存在を明確にできること、存在理由(レーゾン・デートル)と言い換えても良いと思います。

ID(identification=本人)とも言えます。

CHAPTER 01 自分ブランドとは?

1 自分ブランドとは

ここでは、既述の定義を具体的に語っています。

既述の定義の補足説明をしています。

自分なりの「武器」と、あなたらしい「スピリット」をもつことだ。

この分野なら任せろ、といった何らかの武器。

既存のものに縛られずに、自分のセンスと志に基づいて行動しようとするスピリット。

そうした武器とスピリットが周りにも広く受け入れられ、「この人を信じてみたい」とまで感じさせるようになったものが、あなたならではの「ブランド」だと思う。

まだ抽象度が高いと感じられたかもしれません。

そこで、藤巻幸夫さん(以下、幸夫さんがよく使う「フジマキ」さんに統一)は、「憧れのブランド人を見つけよう」というテーマで話を展開していきます。

2 憧れからスタートしよう

あなたの憧れの人、あるいはスター、アイドルは誰ですか?

その人のことを思い浮かべてみてください。

そうするとフジマキさんの言わんとしていることが掴めてきます。

因みに、私の憧れの人は、大前研一さんです。

他のブログで何度も書いていますが、大前さんは私にとってメンター

(師匠)であり、グールー(思想的指導者)です。

ある人に憧れて「こんなふうになりたい」と思い焦がれる。まずはそこからスタートだ!

憧れの存在に「少しでも近づきたい!」と本気で望むこと。

そうすることで、あなたのなかに、自分をどのようには磨いていきたいのかという具体的な目標が芽生えるだろう。

ビジネスの世界でよく使われる手法は、「ベンチマーク」です。

あるいは、「ベストプラクティス」です。

同業種でも異業種でも良いのですが、まず、その業界で最良と思われる企業を見つけ、その企業のどこに他社を圧倒する強み(秘密)があるのか徹底的に調査します。

その上で、その企業を目標にして自社を変革し、目標企業を超えるための方法を考え出す手法です。

これと考え方は同じですね。

次に、フジマキさんは意外なことを語っています。

目標に定めた、憧れの人に少しでも近づきたいと望む場合、つい野心が芽生えてくることがあります。

ですが、フジマキさんは野心を否定する必要はない、と言っています。

3 野心を否定しない

どうしてなのかは読んでみないと分かりませんね。

「野心」は絶対にあっていい。

もちろん悪い野心だけではダメ。「贅沢したい! ど派手に遊びたい!」という野心に飲み込まれたら、自分ブランドなど築けるわけがない(そんな思いがゼロではないにしてもだ)。

そうではなくて、我々のなかには「みんなをアッと言わせたい!」といった、きれいな野心もそびえているはず。それは「志」と呼んでいいかもしれない。

「志」という言葉はかっこいいですね。

志という言葉を使うと、青臭いと言われそうですが、恥ずかしいことではなく、むしろ誇りに思ってよいと思います。

信念にも通ずるものです。

ここまでの話で、力が入りすぎているんじゃないの、と思うかもしれません。

「力みすぎると失敗するよ!」という声が聞こえてきそうです(笑)。

ですが、フジマキさんは「いいじゃないか!」と言っています。

4 力が入ったっていいじゃないか

フジマキさんは「自分ブランドを築くうえでは力一杯力むことも必要なプロセス」(p.17)と言っています。

そのプロセスとは、下記のことです。

試行錯誤 → 力み → 自然体 → 自分ブランドの完成

(p.17)

何かをめざすときに、力が入っている段階はあってしかるべきだ。

かくいう私も30いくつまでガチガチに力が入っていた!

取引先に顔を売ろうと必死だったし、ファッションの見聞を広めようとそこかしこで「これ何ですか?」と無知丸出しで聞いたりもした。

必死になって(力みすぎて)取り組んでいると、相手も理解してくれるようになります(もちろん、端から相手にしてくれない人もいますが、そんな人はこちらから、おさらばすればいいのです)。

大事なことは、「自分がどう見られているかより、自分がどうありたいかだ」(p.16)ということです。

この CHAPTER の最後は、「軸を決める」ということです。

「確固としたブランドを築く」ということになります。

5 軸を定める

3 野心を否定しないの項に出てきましたが、志を高く持つことで、

確固としたブランドを築いていこう、という考え方です。

「誰かのために」頑張るという意識。

本物の自分ブランドを手に入れたいなら、どんなことでも「誰のために何ができるか」を繰り返し自問自答して、軸をしっかり定めること。

その軸が定まれば、あなたの行動がむやみにブレることはなくなり、自分ブランドに欠かせない「信頼」が、少しずつ積み上がっていくだろう。

第1回はいかがでしたか?

面白いと思われましたか?

そうであれば、この本を取り上げたことに成功したということになりますが。

次回は、

CHAPTER 02 自分マーケティングをしよう

をご紹介します。

お楽しみに!

この記事は、7年前にアメブロに投稿しました(2015-05-06 21:56:30)。

当時の自分がどんな事に関心を持ち、投稿したのかを確認しました。

その上で、大切なことだと再認識し、部分的に加筆修正し、再投稿しました。

➳ 編集後記

この記事を読み返してみて、興味深い点を指摘していたのだな、と思いました。「こんなことも書いていたんだ!」と驚いた個所もありました。

アパレル業界で名を馳せた藤巻幸夫(幸大とも表記したことも)さんと、金融業界で「トウキョウにフジマキあり!」と言われた藤巻健史さんのご兄弟。健史さんは幸夫さんより10歳年上でした。健史さんは1950年6月3日生まれで、幸夫さんは1960年1月5日生まれ。

実はご両人は異母兄弟でした。ですが、とても仲が良かったそうです。

幸夫さんは健史さんのファッションアドバイザーでもありました。

やはり一つのことを成し遂げた人の言葉は心に響きます。

とても説得力があります。

「この人を信じてみたい」とまで感じさせるようになったものが、あなたならではの「ブランド」だと思う。

憧れの存在に「少しでも近づきたい!」と本気で望むこと。

「野心」は絶対にあっていい。

何かをめざすときに、力が入っている段階はあってしかるべきだ。

「誰かのために」頑張るという意識。

⭐プロフィール

⭐参考文献

⭐回想録

⭐マガジン (2023.03.20現在)

いいなと思ったら応援しよう!