「矛盾する価値観」を持っていることが当たり前【自分の価値観を捉えようとする試み】

この一年ほど、「価値観」というテーマにガッツリと触れ合ってきました。自分の価値観、誰かの価値観、社会の価値観・・・etc

そのプロセスで、「価値観」と言われるモノの捉え方が見えてきました。矛盾、流動性、その先にある自己決定、この辺りがキーワードとなってきます。

自分の価値観を言葉にする試みを実践してきたものの自己矛盾を感じたりしてうまく進まない。この辺りをどう捉えるか、どう捉えたらよいのか、そんなモヤモヤがある方は以下の記事を読み進めてみてください。

価値観を含めた「自分を知る」行程そのものについて知りたい方は以下の記事を読んでください(長いですよ)。①ドリル型アプローチと②人工衛星型アプローチと名付けた二つの方法から、いかに「自分探し」を行うかをまとめています。

01.あなたの持っている価値観はどんなもの?

誰かの価値観について対話すること、自分の価値観について考えること、価値観の背景にある原体験みたいなモノを掘り起こしてみること・・・そんなことを色々とやってみてるわけです。

さて、あなたはどんな価値観を持っていますか?

共感、創造性、合理性、安心感、リーダーシップ、フォロワーシップ、地位・名誉、情熱、承認などなど、様々な言葉で言い表すことができます。

価値観には「言葉にできているもの」と「言葉にできていないもの」があります。

言葉にできているものは「行動の判断基準」、言葉にできていないものは「思考・行動のクセ」と言えるでしょう。

このうち「言葉にできていないもの」を言葉にしようとする試みを自他ふくめて色んなシーンで実践してきました。

英会話を活用して自分を知る「ジブンの『あり方』English」や、毎日の問いかけを通して少しずつ自分を知る「あり方を整える365日」などがその取り組みです

さて、「言葉にできている価値観」は行動の判断基準です。

自分の周囲の状況に対してどう反応するか・どんな行動を選択していくかを、「自分で選ぶ」ことができるのは「言葉にできている価値観」が背景にあるからです。

「言葉にできている価値観」と一致した行動は主体的だと言えます。「価値観と一致した主体的な行動」を増やしていけばいくほど、自分の人生を自分でデザインしている実感を持つことができる。

だからこそ、いま「言葉にできていない価値観」を少しずつ言葉にしようとする試みを実践してきたのです。

02.価値観と同居しないはずの行動が当たり前に存在する

で、色んな試みを実践するプロセスで気づいたんですが、自分も他人も「自分が持っていると思っている価値観」とは「一見すると対立するような行動」を取っていたりするんです。

例えば、ある人が「自分はAの価値観を持っている」と思っていたとしましょう。価値観Aと対応しそうな行動は行動Aです。少なくとも世間的には「価値観A」を持つ人は「行動A」を取ると連想される。

しかし、その人が実際に取っている行動はAの価値観とは対立しそうなBの行動だったりするのです。しかも、その価値観と行動の不一致に自分でも気づいていない、そんな状態を思った以上にたくさん見かけました。

いやぁ、「それは一貫性が無いからだよ」とか「単に矛盾してるだけだよね」みたいな結論を出してしまうことも出来るんですが、なんだかその結論の出し方に違和感があったんですよね。

当初は自分でも「一貫性のなさ」に結論を持っていこうとしていたんですが、そんな自分に違和感を覚えていました。

これは本当に矛盾と言えるものなんだろうか。いや、そもそも矛盾って言葉自体が適切なんだろうか。そんな疑問がこのグダグダ文を書き連ねるに至ったキッカケです。

03.それは「思い込み」なのか「並存」なのか

さてさて、ならば「Aの価値観」を持っていると思っている人が「Bの行動」を取る状況、これはどんな思考であると考えられるでしょう。

シンプルに考えるならば、自分が「Aの価値観」を持っていると思っているコト自体が実は思い込みで、本当に持っていたのは「Bの価値観」だったってパターン。まぁ、これはあるかもしれませんね。

これが自分の価値観だ!(という思い込み・・・)

これ、結構あります。特に「過去の価値観をそのまま持っているつもりが、実は内面が変化していた」というケースが多いと感じています。とっくに自分が変化しているのに、過去の価値観をそのまま持っていると思い込んでしまう、そんなことがあります。

まあ思い込みの場合は認識を合わせればイイだけなので割とシンプルです。価値観と感情はセットになっていることが多いので、行動に対して抱く感情を紐解いていくと奥に潜む価値観に行きあたることができます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

が、実はもう一つ可能性があるんじゃないかとも思っています。この人は「Aの価値観」と「Bの価値観」を両方持っているんじゃないのか?という考え方。つまり「思い込み」ではなく「並存」です。

合理性を大事にしているはずの人が、一方では無駄を好むような状態です。自分自身にも、周りでもよく見かけませんか?

一見すると矛盾ですよね。しかも、矛盾という言葉はポジティブなニュアンスで使われるモノではありません。イイ矛盾だね!と言われることはまず世の中ではないでしょう。

でも、少し立ち止まって考えてみたい。

そもそも「矛盾」だと感じること自体が、実は「ある視点」から自分の思考と行為を「切り取っただけ」かもしれません。

ネガティブなニュアンスで「矛盾」が語られるから、自分の中に並存する価値観を認められない。でも、矛盾があることが「普通」なのだとしたら自分の価値観をフラットに捉えられるのかもしれませんよね。

04.「価値観」も一つの「切り取り方」でしかない

でね、最初に挙げた「価値観」って概念ですよ。

例えば共感、創造性、合理性、心地よさ、リーダーシップ、フォロワーシップ、地位・名誉、情熱、承認などなどと表現してみました。この概念自体も先に挙げた矛盾と同様、人間の行動や思考をある一点から切り取った「モノの見方」なんじゃないかと思うのです。

言葉にして切り取ることで、その言葉そのものが強く印象づけられます。その言葉の持つ性質から人を切り取って見てしまうようになります。

でも、価値観って一つだけでしょうか?、いくつかあるんじゃないですか?、その価値観同士はどう関係し合っているんでしょうか?

例えば、Aさんは先に挙げた「合理性」を大切にしているとしましょうか。でも、AさんがBさんに対してめちゃくちゃ時間をかけて対話・コミュニケーションを取ろうとしているとしましょう。一見すると合理性の対極にあるような行動を取っているわけです。

でも実はAさんは「合理性」のほかにも「愛」や「励まし」を大切にする価値観を持っているのです。「合理性」はそのコミュニケーションのなかにある手段として活用されます。しかし、「合理性」という言葉を通してAさんの行動を見てしまうと矛盾を感じてしまうわけです。

本人のなかで矛盾を感じるわけではないのですが、周りから見ると矛盾を感じるようになる。同時に、Aさんの中でも言葉にして切り取ることで自分自身に矛盾を感じてしまう。そんな現象が起こるのです。

言語化はめちゃくちゃ大事なんですが、言語化によって「見えなくなるもの」があるのです。言葉にした瞬間に、物事の見え方は一つの視点から切り取ったものになる。その言葉に引っ張られて、見えなくなったものは蓋をされてしまうのです。

ある価値観はある人間の一側面だけを現しています。人間は複数の価値観を持っています。しかも、価値観はお互いに影響しあっている。その相互の影響によって生まれるのが人間性だと思うのです。

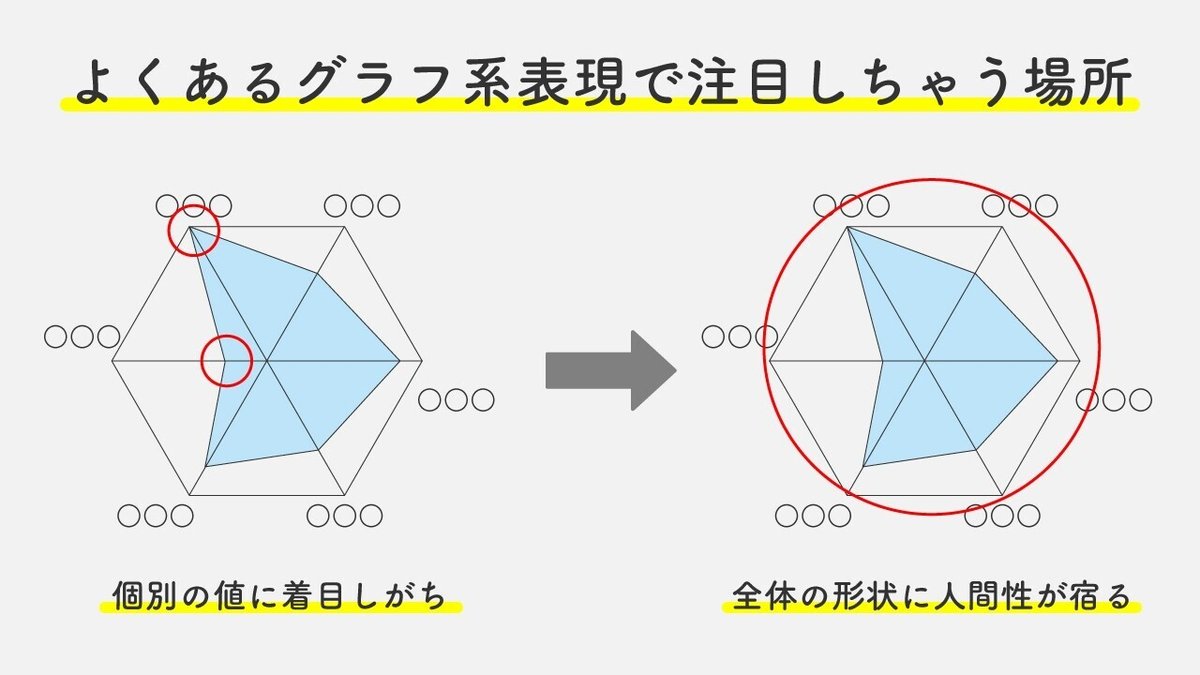

ある人が「価値観A」「価値観B」「価値観C」を持っていたとしましょう。A B Cはそれぞれ影響としての強弱があります。よくグラフ化されたりするモノをイメージしてください。

この状態だと「それぞれの価値観」を見てしまいがちです。「自分はAの要素が強いからA的なんだ」とか「自分はBの要素が低いから弱点なんだ」とか、それぞれを単体のモノとして見てしまいがちです。

しかし、それよりも大切なモノはその強弱も含めて全体がどんなカタチをしているかでしょう。どうしても私たちは「価値観A」「価値観B」「価値観C」を持った「総体としての個人」を忘れがちです。

このA〜Cを持っている人だから生まれる思考や行動はどんなモノなのか、そこに想いを馳せることが「人間性」を捉えることではないでしょうか。ここ、今まで自分も社会も見えてなかった部分なのかなぁと思うのです。

05.透明な球体のなかで「複数の絵の具」が混じり合う

いきなり抽象度マックスな表現になってしまいましたが、人間と価値観の関係性を表現するならこんなイメージになりました。

透明な球体をイメージしてみてください。その中は複数の色の絵の具で満たされています。絵の具は粘度を持っていて、ゆっくり動き・混じりを繰り返しています。実際の絵の具と違うのは混じった後に分離することもあるところかな。赤色と青色が混じると紫色になりますが、紫色になったあとに赤色と青色に戻ることもある。

この絵の具が価値観のようなモノです。

価値観はゆらゆら揺れうごきます。人によって絵の具の粘度は異なります。同じ人の中でも絵の具の量も粘度も異なります。

Aさんの球体の中では、赤色の絵の具はカッチカチのほぼ固体に近い状態なのに、青色と黄色の絵の具はまるで液体のようにシャバシャバしている。そんなこともあるでしょう。

この絵の具が混じり合う球体は人間性そのものです。

先に挙げたAさんの人間性は赤色がカッチカチで量も多いのですごく目立つのかもしれません。でもその赤色が本質か?と聞かれると違う気がします。カチカチの赤色とシャバシャバの青色・黄色が織りなす「関係性」がその人の人間性であり本質なのかなと思うのです。

価値観は相互作用し合います。一つの価値観だけから見ると説明できない行動も、全体の球体として見たときには理解できるのです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さらに、価値観は日々動き続けています。その動き幅はカッチカチの人は僅かなものかもしれません、それでも動いている。

とても元気な日と落ち込んでいる日では、同じような出来事に対して抱く感情も行動も異なる。そんな体験もあるはずです。

人間、いつも全く同じコンディションではありません。様々な外的な要因から影響を受け、また自分自身もそこに反応し、ユラユラと揺れていることが普通です。

また、外部からのエネルギーによって「価値観が揺さぶられる」こともありますよね。何かの出来事によって、この球体が動くと絵の具が混じり合って色が変わる。そんな出来事もあるでしょう。

人生観が変わるような大きな出来事、日々の生活の中で起こる小さな出来事、これらの連鎖は「価値観の球体」をユラユラと揺さぶり続けています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

もう一つ、この球体は「どこから見るか」によって見え方が全然違います。

表側に立つ自分から見える絵の具の混じり方と、裏側に立つと違った見え方は異なるでしょう。どこから見るか、これは自分の立つ社会と自分との関係性も入ってきます。

仮にまったく同じ自分が二人いたとしても、その自分がそれぞれどんな社会に立っているかによって同じ価値観とそれに伴う行動も違ったモノとして見えるのです。

自分が「日本の社会の一員」であるときに見える自分の姿と、自分が「ウンベロピロット島のニャンポプリュリョー族」の一員になって見える自分の姿とでは、全く同じ自分であっても全く異なって見えるはずです。

「どこから見るか」によって解釈は異なります。価値観の切り取り方もその視点・視座によって変わるんじゃないでしょうか。

ほら、月をみたときに何に見えるかって地域ごとに違いがあるって話題と似てますよね。日本から見ればウサギに見えますが、地域によってはカニに見えたりライオンに見えたりしているのです。

その「球体の中にある模様」は見る場所によって異なる解釈がなされます、価値観も同じことなのかなぁと、そんなことを思うのです。

ちなみに、最近知った言葉ですが「インナーダイバーシティ(内なる多様性)」という言葉があるようです。ソッチの方が断然わかりやすいぞ☆

06.自分のことを一番よくわかっているのは本当に自分?

「自分のことを一番よくわかっているのは自分だ」って言葉があります。ある面では自分のことを一番よくわかっているのは自分でしょう。それは間違いない。

でも、別のある面では「自分のことを一番わかっていないのが自分」なのかもしれません。目は顔についているから自分の背中を見ることはできないんです。

自分は自分を見たいように見ます。「こう見よう」と決めて自分のことを見ています。しかし、それはときに自分を一つのメガネだけで見続けようとする行為であるのかもしれません。

自分が見ようとしていない自分がいて、その見えてない自分と見えている自分とが相互に影響しあっている。なのに、一つのメガネだけで自分を捉えようとするのは、自分の球体を掴むことにはつながらないですよね。「自分の思考」によって「自分」が見えなくなる現象です。

だから、他人の力を借りると自分の見えていない価値観が見えたりするのです。

自分に「言葉にできていない価値観」があると考えてみてください。ただ、価値観を背景にした「行為」は取っています。その行為を自分で意識できていないだけで、言葉にできていない価値観とつながっている行為を取っている。

この行為を自分は見逃しがちです。価値観とつながっていない行為なので意識が向かずにスルーしてしまう。「自分は○○という価値観を持っている」、この「思考」が邪魔することで自分の「行為」に目が向かなくなります。自己認識にバイアスをかけている状態とも言えそうですね。

しかし、他人が見えるものは「自分の行為だけ」です。他人からは自分の「思考」が見えません。他人にとって、あなたが持っているバイアスは関係ありません。あなたの人間性を判断するにあたって、他人はあなたの行為だけを頼りに考えるのです。

だから、自分が「言葉にできていない価値観」を知るには他人と対話することが有効なのです。自分が気づいていない価値観も、他人は行動(言動)を頼りに考える。自分の背中を自分で見ることはできない、しかし他人の力を借りれば擬似的に見ることはできるのです。

もちろん、他人も何かしらのバイアスを持ってはいます。他人が見ているのは自分の行為の一面でしかないかもしれません。ですが、そのバイアスはあなたの「思考」に影響されているものではありません。

また、他人が持つバイアスは複数人であればあるほど解消されていきます。「複数の他人の視点」が入ってくると「思ってもみなかった自分」に出会える。そんな面白さがあります。

07.自分をやわらかく捉えること

では、結局「自分の価値観」や「自分そのもの」はどう捉えたものなのでしょう。掘り下げれば掘り下げるほど、解像度を高めれば高めるほど、色んな姿をした自分が見えてくる。これが価値観です。

しかし、価値観を「捉えようとすること」が行動の一貫性や推進力につながることも事実。「捉えどころのないもの」だということを理解しながらも、捉えようとする行為を続ける。この両者を結びつける思考のアプローチはどんな方法があるのだろう?と模索するわけです。

そこでヒントになるのが、「直感と論理をつなぐ思考法」という書籍。私がよく色んな場面で紹介する本です。

この本には「世界を複雑なまま知覚せよ」というフレーズがあります。

このフレーズがかなり良い示唆を与えてくれます。ここで述べられている「世界」と同じように「自分自身も複雑なまま知覚する」ことが最初の一歩なんじゃないだろうかと、そう思うのです。

ゆらゆら動く流体として自分を捉える。これが自分だ!とカチコチには捉えない。しなやかに、柔らかに捉える。

感覚的な表現なので、どこまでも言語化はうまくできません。むしろ言語化することで切り取ってしまうのであれば、揺らぎを残しておくことも大切でしょう。

本質至上主義やシンプル至上主義も行き過ぎると、自分のなかの自分を押さえつけることになってしまいます。「何かを押さえつけた上で捉えた自分」は決して自分の全体像ではない。「一部分だけを捉えた自分」を「自分そのもの」だと思い込んでいると、思考と行動が一致せずに苦しくなってしまう。

だから、自分そのものも複雑なまま知覚するのです。

私はよく「自分の解像度を高める」と表現しています。解像度が引くい状態はマズいのです。さっきの球体で言えば全体にモザイクがかかって何がなんだか分かんない状態です。自分がどんな行動を取るのか、その判断基準が解像度の低い状態では不明確になってしまいます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

一方で解像度を高めた先には、同時に「弾力のなさ」も存在することに気づきました。

解像度を高めようとするのが最初のステップ、ただし解像度はどこまで行っても完璧にクリアになることはありません、だからそのあとはちょっと引く。

「ハッキリと見ること」と「薄目でボンヤリ見ること」を反復横跳びする、そんなイメージだと思ってください。

「自分のことを捉えようとする姿勢」はめちゃくちゃ大事なんです。その行為がなければ自分の球体はモザイクがかかったままですから。でも、自分は永遠に解像度が高まらない存在でもある。それも認識しておきたいですよね。

その「永遠に捉えられない自分」を「それでも捉えようとする行為」、その連続のなかで視点も寄ったり引いたりを繰り返す、これが人生で大切なことなんじゃないかと思うのです。

08.思考と行動の間をつなぐものは「意志」

とか言うとね、行動に一貫性が生まれないじゃないかとか、そんなことが気になってくると思います。色んな自分の価値観に影響されていたら何も行動をデザインできないじゃないかとかね。

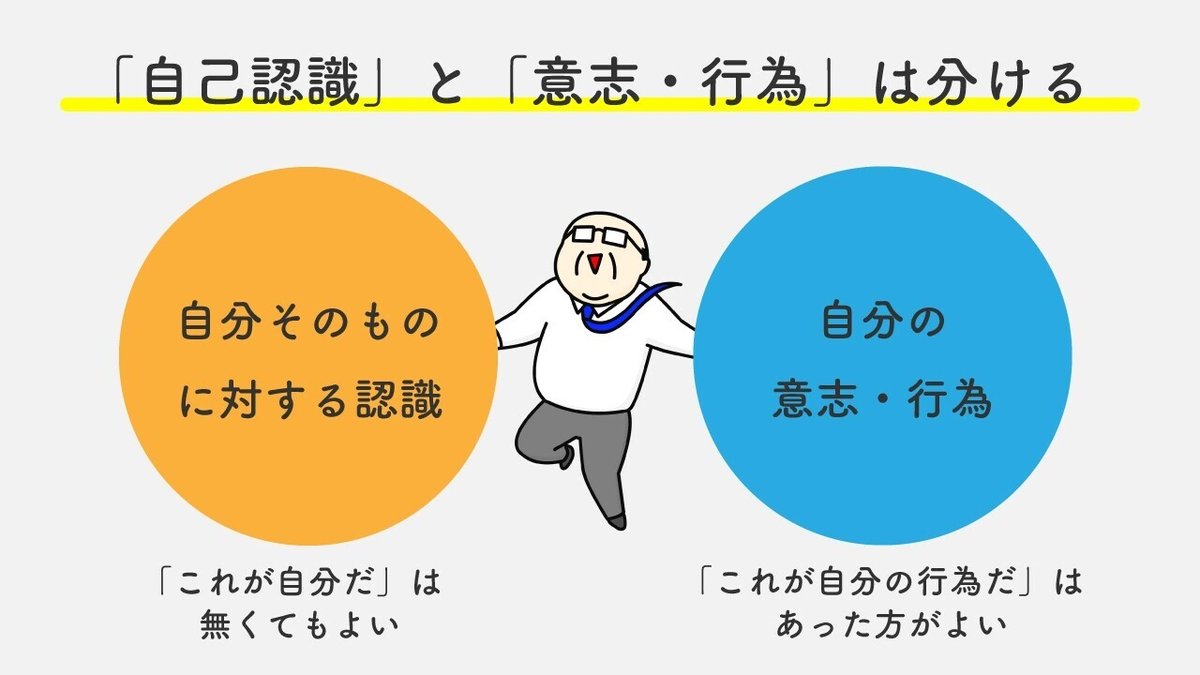

ここで私が分けているのは「自分の存在そのものに対する認識」と「自分の意志・行動」です。「これが自分だ!」はなくてよい、でも「これが自分の行動だ!」はあった方がよいと思う。そんなイメージだと捉えてください。

「自分そのもの」は流体でよい、でもその先に「行動」は選べばよいのです。ここがゴチャ混ぜになってしまうと、何をしなやかに捉え、何に対して確固たる意志を持つのか、なんだか分からなくなってしまいます。

複雑な自分そのものはあるがまま受け入れる。そのうえでどんな行動を取っていくのかは自分で決める。その行動は「未来」と「過去」を線で結んで今なす行動を決める!となれば前向きですよね。

「思考」の段階は自分そのもの、そこに矛盾する概念があってもいいんです。でもその先にどんな「意志」を込めるかはまた別のテーマ。「意志」を媒介にして思考と行動はつなげていけば、大きな推進力を獲得できます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

一貫性って何を一貫させることが一貫性なんだろう?と考えいたことがあります。少し前まで自分の「思考」「言動」「行動」を一致させることだと表現していました。しかし、それは少しアップデートさせてください。

「思考」は自分そのもの、それを無理に一致させようとすること自体が自分の存在の全体像を捉えない行為です。だから、思考は一貫性うんぬんの前段階です。一貫性は未来に向かうために必要なもの、だからそこにあるのは「思考」ではなく「意志」です。

「意志」「言動」「行動」を一致させること。これがいま自分の定義する「一貫性」です。意志は自分の選択です。それに沿って言動と行動を一貫させていくことが未来に向かう原動力になる。

しかし、一方で自分の中にある「選ばなかった自分の存在」を消し去っているわけではない。自分の複雑さは知覚し、そんな自分を下敷きにしたうえで、「いまどうあるか」を意志・言動・行動に変換しているわけです。

09.矛盾こそが創造の原動力・・・!(かもしれない)

なんか、ここまでイロイロ書き連ねてくると「矛盾」ってイイ言葉だなぁと思ってきちゃいました。一般的にはマイナスイメージしかない言葉ですよね。

でも、考え方を変えてみると「矛盾にこそ創造の源泉がある」と言えないでしょうか。矛盾って言葉は、二者択一を前提にするから成立する言葉です。でも、二者択一を前提にしなくてもイイんですよね、実は。

例えばAとB、二つの対立する概念があったときに未来を目指すためにその2つにどう向き合うでしょうか。

多くの場合では「選択」が取られるでしょう。A or Bの世界観です。あるいは足して割って程よいところをと「妥協」することもありえますよね。こちらはA & Bの世界観です。

しかし、もう一つのアプローチが存在します。

AとBを飲み込んだうえで全く新しい概念を生み出す「創造」です。A×Bの世界観ですね。

A×Bの思考はCを生み出します。もはや従来のAともBとも全く異なる世界観。それでいてAの世界とBの世界を引き継いだ先にある。さらに、AとBが無ければ生まれなかったものであるところも面白い。

弁証法と言われるアプローチではこの現象を「ジンテーゼ」と呼びます。

テーゼとアンチテーゼを戦わせるのではなく、別次元へフライアウェイして新しい概念を生み出す。この辺りは「直線は最短か」という本に詳しい説明が載っているので興味あればポチっとしてください。

矛盾が創造を生み出す、ジンテーゼを生み出す。まぁ容易ならざることではあります、だからこそ創造は苦しく、ウンウンうなり続けるわけです。

ただ、自分という一番身近にいる存在のなかに「創造のタネ」が既にあるんです。自分のなかの矛盾が、その先の創造につながるのかもしれません。だから、その矛盾を消し去ろうとするのではなく捉えようとする、そんな姿勢でいても良いのではとも思うのです。

10.矛盾を超えて創造を生み、自分の未来へ期待感をつくる

と、テーマも少々アッチ行ってコッチ行ってとしてしまいました。価値観のこと、矛盾のこと、意志のこと、とゴチャゴチャした文章に付き合っていただきありがとうございます。

ざっとまとめますね。

★価値観とは

・価値観は流体でグラデーション

・価値観は相互に作用しあう

・価値観はある種の切り取り方

★価値観の矛盾

・矛盾はあることが普通

・矛盾もある種の切り取り方

・矛盾は創造の源泉

★意志

・自分を切り捨てず、でも行動は意志によって選びとる

・未来と過去をつなぎ、いまどうあるかを決める

自分がどんな価値観を持っているのか知ろうとする行為はとても意味があるものです。価値観の一つ一つに着目するのではなく、その総体としての自分を知ろうとするのです。ただ、どこまで解像度を高めても決して分からないものかもしれない、それでも知ろうとするんです。

そして、知ろうとすればするほど矛盾も見つかる。でも、自分のなかの矛盾を愛せば、自分を超えていく創造も生み出せるかもしれません。そんな自分に期待をしようじゃありませんか。

矛盾を愛し、その上で行動を決める、そんな連鎖が未来の自分への期待感につながるはずです。

いいなと思ったら応援しよう!