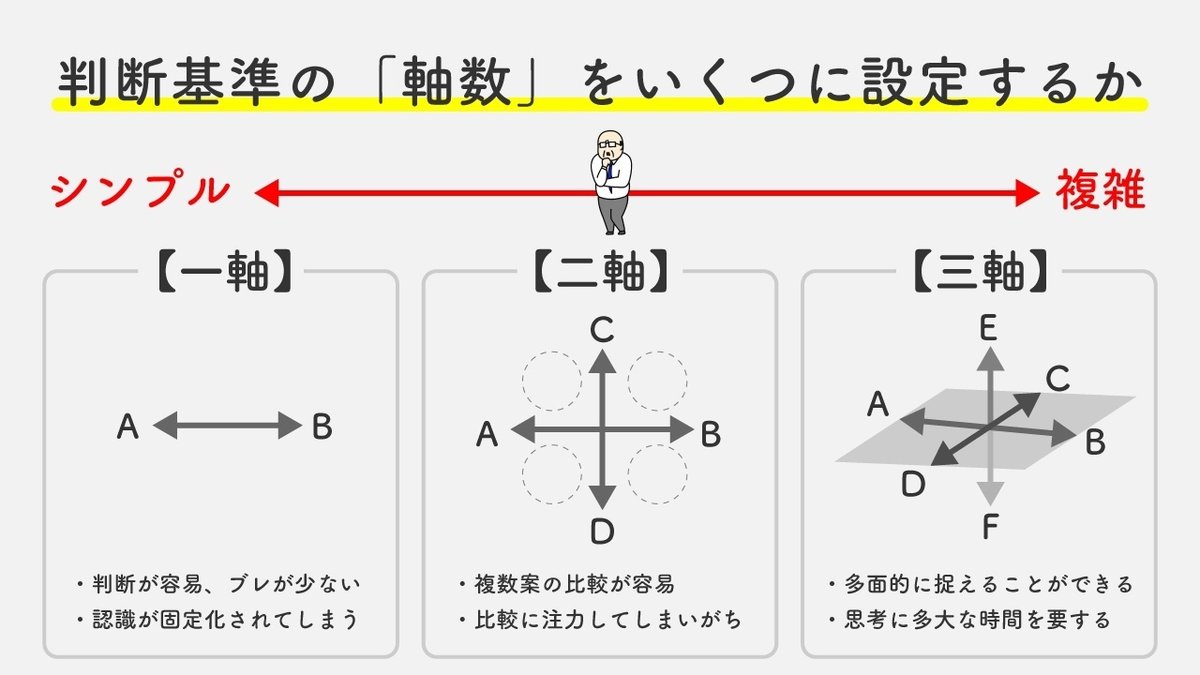

判断基準の「軸数」をいくつに設定するか

断基準を持っていることは自分の思考と行動をある一定方向に導いてくれます。そこからさらに踏み込んで、判断基準の「軸数」をいくつに設定するかも考えてみると面白いですよ。

一軸、二軸、三軸とそれぞれにメリットとデメリットがあるので、自分の思考の傾向をふまえて使いこなせるとグッドだと思っています☺️

一軸は判断が容易でありブレが少ないですが、認識が固定化されてしまうので多面性に気づかなく可能性があります。

二軸は複数案の比較が容易になりますが、だからこそ比較に注力してしまい案自体を加工する思考になりにくい。

三軸は物事を多面的に捉えることができますが思考に多大な時間を要します。

僕の場合は基本的に二軸思考をベースにしています。テーマによって一軸や三軸で捉えた方がいいと感じる時にはどんな軸を設定すべきかから考えている気がします。

ちなみに、二軸以上の軸を設定していながら、軸に優先順位がある場合には基本「一軸」として認識していると扱っています。

例えば重要度軸と緊急度軸の二軸で考えながらも重要度軸の優先順位が高いなら、僕の中では一軸扱いです。この場合、緊急度軸は思考の参考材料ですね。

使う軸それぞれを同じ重さで扱って思考することでこそ見えてくるコトが多いなぁと感じるのです。だからこそ軸が増えると思考する時間がどんどん増えていく。四軸とかになると、もう人生かけて考えるぐらいのテーマかもしれませんね。

個人的な感覚なので、あしからず。

いいなと思ったら応援しよう!