BtoB企業が2年で200通のメルマガを送ってみて見えてきたこと

こんにちは。SEOコンサルティングを提供する株式会社LANY代表の竹内(@take_404)です。

先日公開した下記のnote同様に「量をやったら見えてきたシリーズ」のBtoB企業におけるメルマガ編です。

2年前に「今更、メルマガなの?」と心の奥底では思いつつ、物は試しでスタートをして、合計200通程度を送ってきました。

結論、メルマガの事業貢献度はかなり高いと感じており、メルマガをスタートしたのは良かったと感じています。

このnoteでは、SEOコンサルティングを提供するBtoB企業であるLANYが、2年間をかけて200通以上のメルマガを配信した結果見えてきたこととや我々のメルマガ運用体制をご紹介します。

少しでも参考になれば嬉しいです。

2年で200通送った成果

2年間でメルマガを200通配信したことによる成果をまとめます。

若干数字はずれますが、LANYで利用してるメルマガスタンドのmailchimpの管理画面上だと下記のような数値感です。

それぞれの指標別の成果を振り返ります。

行動指標成果

2年間で200通程度のメルマガを配信してきました。

LANYのメルマガの内容は、主に次の2種類です。

1. 読み物系(SEOやデジタルマーケティングの情報)

2. 告知系(ウェビナーや新規プランリリースの情報)

200本の内訳を確認したところ、読み物系が109通、告知系が106通とほぼ半々のシェアでした。

LANYでは、週に2回ずつ「Weekly SEO」と呼ばれる読み物系のメルマガを配信しております。

開始当初から「最新のSEO情報をいち早く届けること」をメルマガの目的としていたため、担当者2名で毎週執筆し続けてきました。

メルマガの永遠のテーマとして「配信頻度は高い方がいいのか、低い方がいいのか問題」がありますが、我々は気にせず送りたいだけ送りまくっています。

大体週2通ほどが平均ですが、週に4通送る場合も多々です。

結論、購読者にとって有益な情報であればいくら大量に送っても喜ばれると思うので、配信頻度の議論はメルマガ内容に大きく左右されると考えています。

実際、LANYは高頻度でメルマガを送っていますが、WACULの安藤さんのnoteに書かれていた「メルマガで参考にすべきKPI」と比較しても、大幅に良い数字を出しているため、頻度を下げる必要はなさそうです。

■メルマガで参考にすべきKPI

・Bounces Rate(不達率):10%以内

・Open Rate(開封率):15%以上

・CTR(クリック率):1%以上

・CVR(コンバージョン率):1%以上

・Unsubscribe Rate(購読解除率):0.25%未満

メルマガ指標成果

メルマガで見ていくべき指標としては、下記のようなものがあります。

購読者数

開封率

購読解除率

LANYの指標は次のような感じです。

▼購読者数

3,136人

▼開封率

平均53%程度

※直近月は配信後に日数が経っていないメールもあるため見え方上開封率が落ちている

▼購読解除率

0.01%〜0.03%

0.25%未満であれば良いとされている

自分たちで言うのもなんですが、BtoBのメルマガ指標の業界水準と比較するとかなり高いと思います。

ただ、開封率を高めたり購読解除率を下げたりするためにテクニカルな面(タイトルや配信時間など)で工夫していることは一切ないです。

シンプルに「有益な情報、読みたくなる情報を、届ける」をテーマにメルマガの中身を頑張って作っています。

noteの後半でお伝えしますが、メルマガ配信は細かいテクニックとかは本当に不要で、ただ良い内容を定期的に発信し続けることが最重要です。

よって、細かいデータ分析やPDCAを回す時間があるのであれば、一本でも多くのメルマガを執筆したり、コンテンツの内容をよくすることに時間も労力も使ったほうが良いと思っています。

事業指標成果

正直、メルマガ経由でのCV数などは全く追いかけていないため、直接的な意味での事業成果はどれくらいあるかわかりません。

ただ、商談時に「いつもメルマガ読んでます」と言ってくださるお客様も多数存在し、メルマガで接触し続けたことで、SEOコンサルティングの第一想起が獲得できたケースも多いと予想しています。

マーケター森岡さんの書籍を読んだことがある方はご存知かもしれませんが、選ばれるサービスやプロダクトになるには、消費者のEvoked Set(想起集合)に入り、その中でも第一想起となることが極めて重要です。

Evoked Set(想起集合)の概念については、トライバルメディアハウスの池田さんのnoteがわかりやすいので、ぜひ読んでみてください。

LANYとしては、「SEOコンサルティングといえば?」のEvoked Setに入ることを重要視しており、その中でも第一想起(一番最初に思い出してもらえるポジション)を目指して各種マーケティング活動を行なっています。

見込み顧客のEvoked Setの中に入り、第一想起を獲得するための施策として、メルマガが非常に有効だったのが肌感覚としての一番の学びです。

なぜメルマガがEvoked Setや第一想起に寄与するのかは、Evoked Setに入ったりや第一想起になるには、「接触頻度」が大切だからです。

消費財メーカーなどは多額の予算をかけてテレビCMを打ち続けて接触頻度を高めますが、我々はメルマガを通してその頻度を高めています。

もちろんテレビCMのように潜在層にリーチすることはできませんが、少しでもLANYを知ってくれているメルマガ購読者の方々との接点を増やし続けることで、好意度を高めて、第一想起を目指していけるでしょう。

メルマガ開始当初より、LANYではメルマガ経由でのお問い合わせや資料ダウンロードなどの刈り取り型の施策による成果は全く求めていません。

目指しているのは見込み顧客の脳内において「SEOといえば、LANY」の第一想起を取ることなので、その目的に合わせたメルマガの戦略も定めています。

だからこそ、刈り取りのためにテクニカルな細かい改善(FVにCTAを設置して資料DLを増やしたり、タイトルをキャッチーにしたりなど)には注力せず、淡々と高頻度で役に立つ情報を出し続けるのが一種の戦略です。

その結果、肌感覚かつ少しずつではあるものの、「SEOといえば、LANY」と考えてくださる方が増えてきたと信じています。

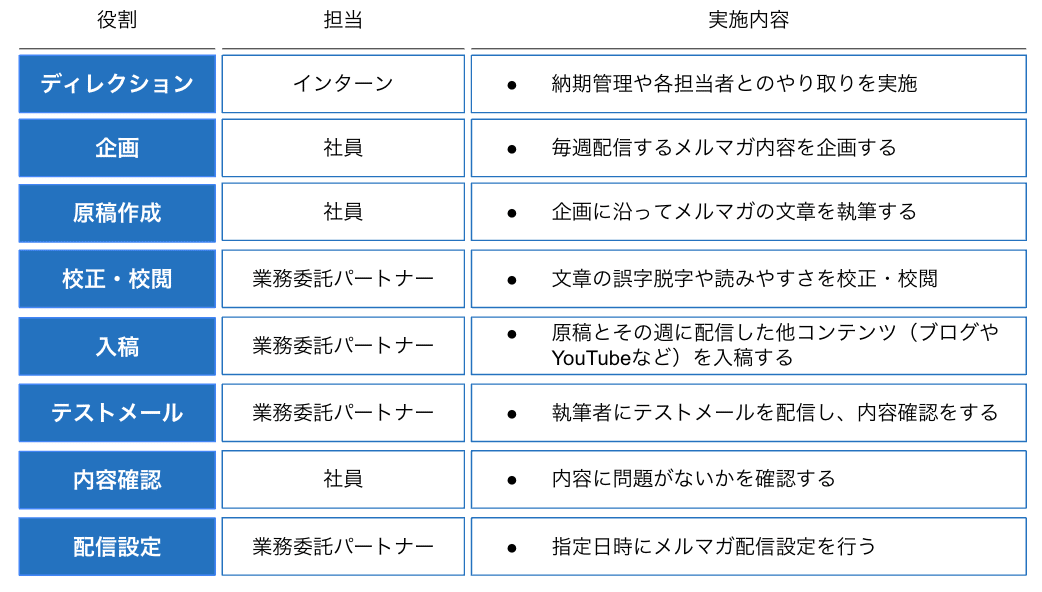

LANYのメルマガ運用体制

LANYには、BizOpsチームがあるので、そのチームによって効果的かつ効率的なデジタルマーケティング施策の座組みや運用フローが生み出されています。

メルマガをスタートした当初は、私含めた配信担当が自分でメルマガ配信スタンドを触って入稿および配信設定まで行なっていました。

現在は、より効果的かつ効率的な運用ができるように下記のような体制でメルマガ施策に取り組んでいます。

社員はGoogleドキュメントに原稿を書き、最終的なテストメールをチェックするだけで良くなりました。

その他の業務については、すべてインターン生と業務委託パートナーに巻き取っていただき、会社としての生産性は大幅に向上しました。

具体的には下記のような感じでメルマガ配信までを進めています。

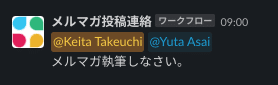

①Slackのリマインダー機能で、メルマガ執筆担当にリマインドが届く

②Googleドキュメントにメルマガの文章を執筆する

③業務委託パートナーの方が、当該週に作成された別のコンテンツ含めてメルマガ配信スタンドに入稿する

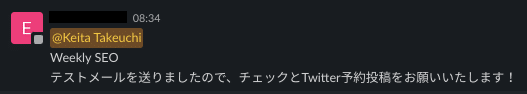

④業務委託パートナーの方が、配信設定まで完了し、担当者にテストメールを配信する

⑤テスト確認して問題なければ配信設定をして配信

このような形で、社員・インターン・業務委託パートナーの3者が協力してメルマガ配信をしています。

3者で取り組むことで業務が効率化された結果、2年間休むことなく200本のメルマガを配信し続けられてきたと思っています。

ちなみにGoogleドキュメントで月毎にまとめているのは、最終的にはメルマガバックナンバーとしてそのドキュメントをホワイトペーパーとして配信する運用があるためです。(LANY メルマガバックナンバー)

BtoB企業が2年間で200通のメルマガを送ってみて見えてきたこと

200本のメルマガ配信を通して、見えてきたこと(学び)をシェアしたいと思います。

私的に得られた学びは、次の4点です。

・メルマガは第一想起の形成に効く

・頑張るべきは量と頻度であり、質ではない

・細かいデータ分析やPDCAはほぼ不要

・GIVEとTAKEのバランスを大事にすべき

メルマガは第一想起の形成に効く

事業指標成果の箇所でもお伝えしましたが、メルマガは第一想起の形成に大きく寄与する施策であると捉えています。

接触頻度が高ければ高いほど想起される確率は高くなっていくので、高頻度で届くメルマガを読んでくださっている購読者の脳内には、「SEOといえば、LANY」と訴えかけ続けられているはずです。

仮に、私たちのように「領域における第一想起」を目的としてメルマガ施策を行うのであれば、難しいことは考えずに、「良いコンテンツを、高頻度で配信し続ける」とシンプルに捉えましょう。

また、良いコンテンツを書くために、執筆担当はコンサル会社であればコンサルタントが書くなど「誰が書くのか」もきちんと設計するのが大切です。

また、良いコンテンツを書くこと以外の業務にリソースを割く必要が極力なくなるように、周辺の雑多な業務は仕組みや運用でカバーすることも重要になります。

・良いコンテンツを、一番良いコンテンツが書ける担当者が書く

・コンテンツ以外の箇所を、仕組みや運用で巻き取る

上記を中長期的に続けていけば、見込み顧客のEvoked Setに入り続けられ、最終的には第一想起が獲得できるようになると信じています。

頑張りどころは頻度であり、質ではない

大前提の品質は担保するとして、メルマガにおいて重要なのは頻度であると感じています。

1本のメルマガに2時間をかけるのであれば、1本あたり20分にして6本のメルマガを執筆した方が求める成果につながりやすいといった考え方です。

実際に、LANYのメルマガは、私の担当回であれば、リアルに1本5分以内に書いています。

執筆にかかる物理的時間も心理的コストも極力下げることで、中長期的に続けることのできる施策になるでしょう。

また、長く続けていくことでじわじわも効果も表れてきます。

私たちは基本的に「量より質」と考えるのが美しいと教育を通して教わってきている気がするので、その思考の癖を持つ方が多いと思います。

しかしながら、我々の見解では、メルマガを含めたデジタルマーケティング施策では、基本的な品質を担保した上での「量」(頻度)が重要です。

頑張りどころをきちんと見定めて、まずは高頻度でメルマガを配信し続けるところから始めることがおすすめです。

細かいデータ分析やPDCAはほぼ不要

意見が分かれるポイントかもしれませんが、私はメルマガ施策の細かいデータ分析やPDCAはほぼ不要派に属しています。

ある程度のベストプラクティスはすでに確立されている分野なので、細かい分析に時間をかけるよりも、その時間で一本でも多くのメルマガを書いた方が成果に繋がると信じています。

(メルマガのベストプラクティスはたとえば安藤さんの下記のnoteなども参考になります)

メルマガはデータが取りやすく、開封率や解除率、リンクのクリック数など色々見えるため、これまた素敵な教育を受けすぎた私たちはデータ分析や振り返りをしたくなってしまいます。

ただ、シンプルに捉えるとすべての重要指標を上向きさせるHowは間違いなくコンテンツの品質です。

であれば、テクニック的な細かいことに向き合うよりも、コンテンツの品質に向き合って、購読者が届くのが楽しみになるようなメルマガを目指しましょう。

(LANYは、SEO界の週間少年ジャンプを目指して毎週メルマガを配信しています)

全員からTAKEをしようとしない

メルマガ配信リストは、MQL(Marketing Qualified Lead)とされることも多く、その後の商談や受注に繋げるための顧客リストとして活用されることも多いです。

MQL→SQL(Sales Qualified Lead)の転換率を追いかけていると、メルマガごとに刈り取りをしようと考えてしまい、セールス職の強い内容になりがちです。

もちろん、メルマガ施策としては有効な一手ですし、行うべき施策であるとも思いますが、LANYのように「第一想起」を目指してメルマガ配信をしている場合には、刈り取る(TAKEする)意識はほぼ捨て去って良いと考えています。

短期的な刈り取り思考を排除するために我々が心に置いているのが、「全員からTAKEをしようとしない」ことです。

どういうことか分かりやすくするために極端な例で言うと、

× 100人から1万円の受注をもらって100万円を作る

⚪︎ 1人から100万円の受注をもらって100万円を作る

と考えています。

つまり、全員から少しずつ受注して目標を達成しようとするのではなく、その中で大きなリターンを返してくれるような人のためにGIVEし続けるといった考えです。

何度も伝えていますが、メルマガは第一想起の獲得に繋がりやすいです。

であれば、将来に見込み顧客が困ったタイミングでLANYを想起してくれさえすればよく、困ってもないタイミングで刈り取ろうといったセールスをしたがために信頼を失う(≒ 想起集合の中での順位を押し下げる)ようなムーブはするべきではありません。

この考えを持つことで、メルマガのスタイルも少し変わってくるかと思いますので、我々と同じような第一想起を目指してメルマガを行うBtoB企業などはぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。

まとめ

私自身もメルマガとか古くね?と思っていた人間の一人でしたが、メルマガを続けてきてたくさんの良いことがありました。

我々はメルマガのプロではないため、細かいテクニカル面の話はほとんど分かりません。

ただ、2年間かけて200本を配信してきたことで見えてきた学びも多くあったので、今回シェアさせていただきました。

少しでもどなたかの参考になっていましたら幸いです。

最後にはなりますが、メルマガだけでなく、BtoB企業の泥臭く手触り感のあるマーケティング関連の情報などを下記のTwitterアカウントで発信していますので、もし良ければフォローしてくださると嬉しいです。

▼筆者のTwitterアカウント

https://twitter.com/take_404

また、3年間かけて100本の動画をアップしてきたYouTubeについての振り返りと学びもぜひ読んでいただけると嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!