ダンスにおける「無駄な動き」の原因【重心移動と体重移動】

前回は、最短でダンスを上達させるために無駄な動きをなくして「シンプルかつ合理的に動けるようになること」と、それを「無意識でもできるよう反復すること」が必要だといいました。

前回記事はこちら↓

https://note.mu/takeshikitamura/n/n06bb48003363

では、なぜ無駄な動きをしてしまうのでしょう?

そもそも「無駄な動き」ってなに?

いろーんな「無駄」がありますが、その中でも多くの人が陥っているのは「重心の移動がスムーズではない」ことではないかと感じます。

もう一歩踏み込んでいうと「体重の移動と重心の移動を混同してしまっている」という問題です。

なんのこっちゃですね。笑

できる人にとっては当たり前。

考えすぎちゃう人にとっては大きな壁…。

ということで、今回は「重心の移動をスムーズにするために必要なこと」を考えてみましょう。

1.「体重」と「重心」の違い

まずは「体重」と「重心」の定義からいきましょうか。

例によってWikipedia先生に聞いてみます。

体重(たいじゅう、英: body weight)は、動物の個体の質量である[1]。

なるほど。そのまんまですね。

重心(じゅうしん、center of gravity[1])は、力学において、空間的広がりをもって質量が分布するような系において、その質量に対して他の物体から働く万有引力(重力)の合力の作用点であると定義される点のことである。

あー。ヤバイの出てきた。笑

この時点で生理的に受け付けない人もいますよね。笑

僕なりに噛み砕いて言います。

すっごく雑にいうと…「身体の中心」笑

もうね…「重心」の説明はかなりややこしいのよ…。笑

長丁場になりますが、よければお付き合いください。

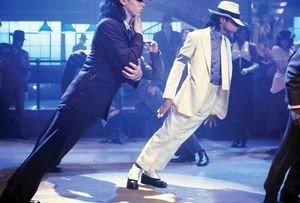

あ、余談ですが「gravity=重力」といえばマイケルジャクソンのSmooth Criminalという曲で使われた「zero gravity」と呼ばれる有名なトリック↓

「zero=ゼロ gravity=重力」無重力という意味です。

画だけを見ると完全に重力に反してますもんね。笑

コレはコレで重心も存在して理に適っているトリックなのですが、ちょっとややこしくなるので今回はあまり触れません。

2.「重心」って具体的になに?

「重心は身体の中心」…と言いましたが、所謂「身体の真ん中」ではなく、『体重と重力を考慮したときに、その点を支えると身体全体を支えることができる(重さ的にバランスのとれる、すべての体重がかかっている)点』を「重心」といいます。

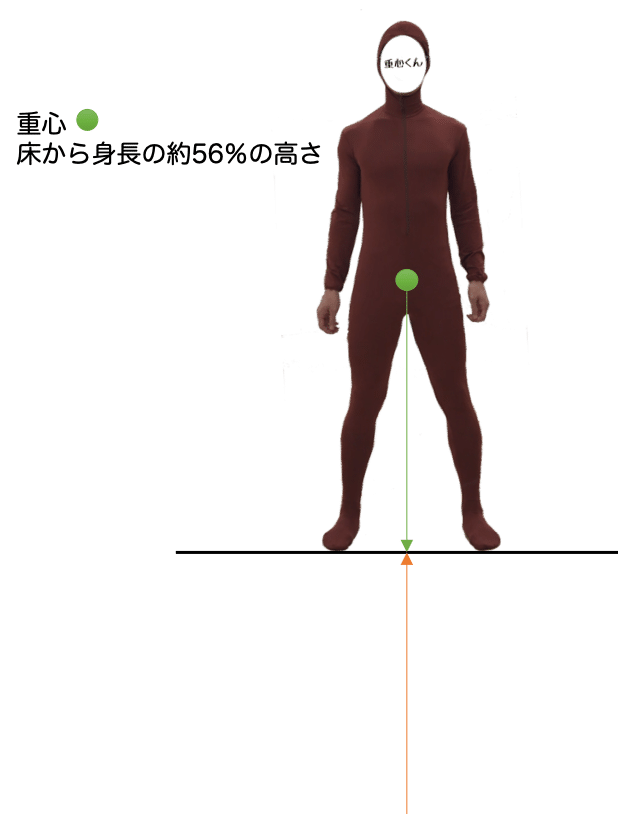

一般的に、成人男性の平均的な重心位置は床面から身長の約56%、成人女性で約55%の位置にあるとされています。

↓「重心くん」♂↓

しかしこの「重心」という概念は、重力が関係している(=重力は床から垂直方向に働いている)ので、姿勢の変化や呼吸の仕方によってもその位置が微妙に変化します。

物体に対して「はたらく力(=体重・重力・床からの反発力など)」を考えて、それらの力がつり合う場所が「重心」となる。

なので人間のように運動中に形(ポーズ)が変わるモノの重心について、静止している状態ではある程度計算して求められますが、運動時の重心位置を正確に把握することはかなり難しいのです。

結論:「運動中の重心は正確にはわからない」笑

あ、もちろん連続写真などその他諸々のテクノロジーを利用すれば後から求められますよ。ただ、運動中の自身の重心は感覚でしかありません。

またまた余談ですが、発声のトレーニングなどで「重心(ポジション)が高い」といわれるのは単純に呼吸が浅いということです。

逆に言えば、呼吸をコントロールすることで重心の位置は変化させられるということですね。

↑コレ結構大事なので覚えておくといいですよ。

また、この「重心」。手や脚を挙げるなどの動作によっても位置が変わります。

直立した姿勢から片腕を上げると身長の約3%、両腕を上げると身長の約5%、さらに片脚もあげると身長の約12%も重心の位置が上がるそうです。

アテールからルルベに移行した時にバランスが取りづらくなるのは、単純に床との接地面が小さくなるというのもありますが「重心の位置が変化しているのに同じ感覚でバランスを取ろうとしている」というのも原因の一つです。

あとは大人と子供とでも、頭の重さのバランスの違いから重心の位置が変わります。

4歳児の重心位置は床面から身長の約57%の位置にあるとされています。

子供が転びやすいのは重心の位置が大人よりも高い位置にあるのも原因の一つのようですね。

リフトなどをする際にも男性がパートナーの重心の位置を把握しておくというのはとても大切ですよ。

なんていっても理論上「重心を支えれば、身体全体を支えることができる」のですから。

ただ、重心の位置は目で見えるものではないし、動きによっても変わるし、でも自分でコントロールもできるし…もう…どないやねん。笑

姿勢や動きによっては胸のあたりが重心になったり、場合によっては体外に重心がくることもあるのですが、混乱を避けるために今回は「丹田」と呼ばれている場所(おへそから指4本分ぐらい下)を重心としましょう。

基本的には丹田のあたりが重心と考えて間違いではないです。

知らんけど。笑

専門家の人に怒られても嫌やし、突き詰めるとエラい長さになってしまうので重心についての説明はこの辺でやめときますね。笑

3.「体重移動」と「重心移動」の違い

で、長々と話しとるけど「結局体重移動と重心移動って何が違うの?」

ということですね。

まず、ダンスに限らず、人間が移動する際には必ず「重心の移動」が伴います。

移動において「足を出す」ということは重心を運ぶために必要不可欠な動作です。

体重移動と重心移動には、この「足を出す」という動作の初動に違いがあります。

重心くんを使って説明しましょう。

体重計を2台並べて、片足ずつのせて両足で立ちます。

仮に、右足を乗せている体重計をA、左足を乗せている体重計をBとしましょう。

重心が両足の真ん中にある場合、体重計A・Bの数字はどちらも自分の体重の半分の重さを指しているはずです。

では、左側に移動してみましょう。

右足を踏ん張って床(体重計A)を押し、左足を左側へ移動させます。

踏ん張った瞬間、Aの数字は増加し、Bは減少します。

身体を足で押して移動させる。これが体重移動です。

代表的な動きは反復横跳びとかですね。

では、重心移動はどうか。

左へ移動するために、身体を左に傾けて重心を左足の上に移動させ、浮いた右足を左側に出して移動します。

体重計の数字は移動を開始した瞬間からBにほぼ全ての体重が乗り、スムーズに右足を出すことができます。

なんとなくおわかり頂けましたでしょうか?

「体重移動」= 足で踏ん張り、地面を蹴ることで身体を移動させること

「重心移動」= 先に身体を移動する方向に傾け、踏ん張ることなく足を出し移動すること

基本的に体重移動と重心移動では一歩目に出る脚が左右逆になるのですが、ダンスのステップでは例外も多々ありますので気をつけてくださいね。

ダイナミックに動くJazz Danceなどでは、重心移動がとても重要になります。

「脚じゃなく腰から踊れ!」なんて言われるのはそのためです。

また、最近はスポーツの世界などで「体力の無駄な消耗を避けるために重心移動を身につける」というのは常識になってきていますよね。

ただ、実は日本人は民族的に重心移動が苦手というのがあるのですが…これは長くなっちゃうのでまたの機会に…。

4.なぜ先生と同じように動けないのか?

初心者の人がダンスをしていて悩むことの一つに

・「動きがスムーズにいかない」

・「思うように次の脚が出ない」

・「なぜか先生と脚の順番が同じにならない」

などというのがあると思います。

ここまでの話でわかるように、スムーズに動けない人は

そのムーブメント(ステップ)が「体重移動によって行われている」のか、「重心移動によって行われているのか」が把握できていない場合がほとんどです。

振付の順番に追われるあまり、重心がどう移動しているかが見えていない。

例えば左に移動するとして、重心移動で先に左足に重心が乗っていれば、右足はフリーに動かせるワケですから、自然と右脚が出ます。

しかし、重心移動を使うステップなのに重心が真ん中もしくは右足にあると、右脚は思うように出ませんよね。右足で床を蹴り左足を出してからでないと右脚は出せません。無駄の極みです。

逆に、体重移動でのステップで左に移動するべきなのに、先に左足に重心が乗ってしまっていると、踏み込む作業を省いてしまってカウントが早くなったり、間違えて右脚が出てしまったりします。

5.最終的には脚の順番なんて考えなくていい

「体重移動と重心移動を使いこなせていない」ということが

・脚の順番を間違えたり

・順番は合っていてもカウントがずれたり

・踏ん張る必要がないのに無駄な力を使ってしまう

などのうまくいかない(無駄の)原因なのはご理解いただけたと思います。

しかしダンスは、振り付けの中で体重移動と重心移動が混在し、目まぐるしく変化し、都度その使い分けをしていく必要があります。

流れるような動きでは重心移動が多くなるでしょうし、瞬発的な動きを求められる時は体重移動が多くなるでしょう。

「どちらを使って動くのか」なんていちいち考えていたら頭がパニックになってしまいます。

自分の時間でステップの一つ一つを丁寧に分析し、無意識でも正しく身体が使えるよう反復練習を繰り返してください。

慣れていない先生の振付を受ける時は脚の順番だけではなく、重心がどこにあって、どう移動してるのかにも注目してみましょう。

重心の位置が合っていれば自然と正しい脚が出ます。だって脚って2本しかないんだもん。笑

究極、脚の順番なんて覚える必要ないんですよ。笑

合理的な動きは、フォームが先にあるのではなく動作が先にある。

その形・順番になる必然性があるんです。

脚を考えずに出せるようになれば、もっと他のことに神経を回せますよね。笑

順番だけにとらわれず、どう動けばその形・順番に行き着くのかを考えてみると、もしかしたら問題を解決する糸口が見つかるかもしれません。

いいなと思ったら応援しよう!