毎週一帖源氏物語 第四十二週 匂兵部卿

これより第三部に入る。なぜ紫式部が「光源氏亡き後の物語」を書こうと思ったのか、最後まで読めば分かるのだろうか。

匂兵部卿巻のあらすじ

「光(ひかり)かくれたまひにしのち」(161頁)、美しいと評判なのは「当帝(たうだい)の三の宮、その同じ御殿(おとど)にて生(お)ひ出でたまひし宮の若君」(同)の二人くらいなものである。

三の宮は紫の上から受け継いだ二条院に、女一の宮は六条院の南の町の東の対に、それぞれ住んでいる。二の宮の住まいは梅壺だが、六条の院の南の寝殿を休み所にしている。右の大殿の大姫君は春宮に、中姫君は二の宮に、それぞれ縁づいている。

花散里は二条の東の院に移り、入道の宮は父院から伝領した三条宮にいる。右大臣は六条の丑寅の町に一条の宮を迎えて、三条殿〔雲居雁〕のもとと一夜ずつ交互に通っている。右大臣はかつて六条院に住んでいた御方々の世話に余念がないが、対の上に尽くせなかったことを残念に思う。

二品(にほん)の宮の若君は、冷泉院が養子として引き取っている。十四歳の二月に元服し、侍従に任じられる。秋には右近の中将に進む。自分の出生に何やら秘密があることには勘づいているが、誰に尋ねられるというものでもなく、一人で思い悩む。この君には不思議な芳香が備わっていて、百歩遠くまで薫る。兵部卿の宮はその向こうを張って、薫物に凝っている。「世人(よひと)は、匂(にほ)ふ兵部卿、薫(かを)る中将」(172頁)と呼んでいる。

宮は方々に言い寄っているが、とくに心を寄せているのは冷泉院の一の宮である。一方の中将は「世の中を、深くあぢきなきものに思ひすましたる心なれば」(173頁)、関わりをあまり持とうとしない。冷泉院の姫宮のことは気にかかるが、同じところに住んでいながら、近づくことは許されていない。

右大臣は、器量よしと評判の典侍腹の六の君を一条の宮に預ける。兵部卿の宮と中将のうちいずれかに縁づけることができれば、という目論見である。

正月、賭弓(のりゆみ)の還饗(かへりあるじ)が六条院で行われると、右大臣は兵部卿の宮をはじめとする親王(みこ)たちだけでなく、宰相の中将も誘う。

巻名は「匂兵部卿」か「匂宮」か

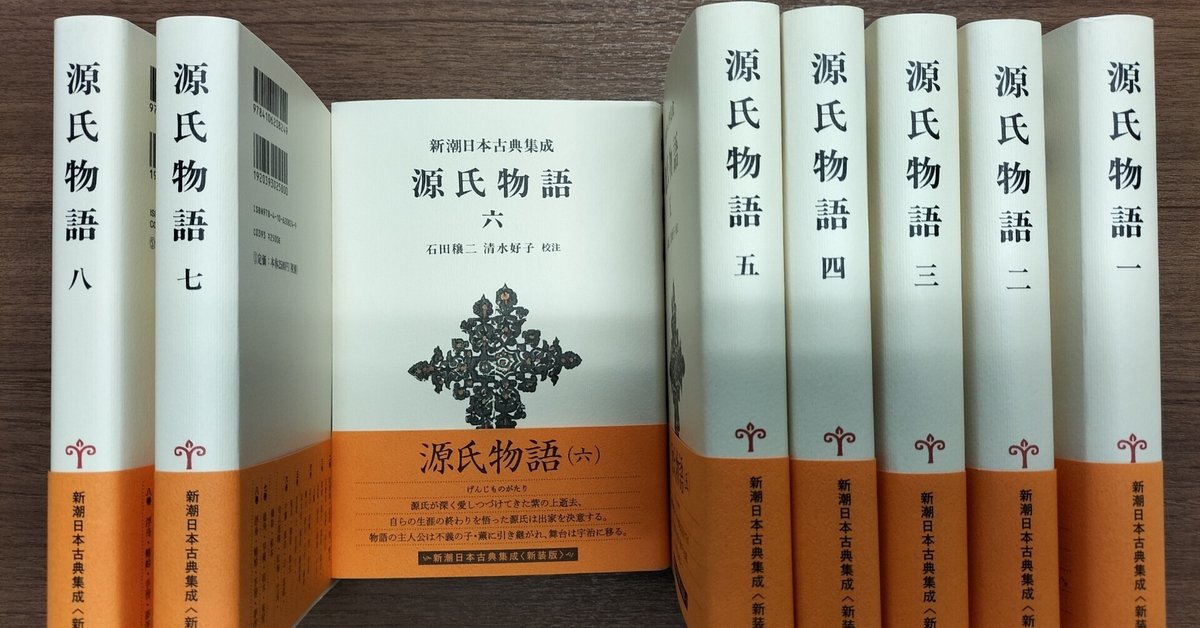

私が読んでいる新潮日本古典集成では、この巻は「匂兵部卿」と題されている。しかし、「匂宮」とする場合もあるようだ。同じ人物を指しているのでどちらでもよいような気はするが、本文に「匂ふ兵部卿、薫る中将」(172頁)とあるので、巻名も「匂兵部卿」とするのが本来なのだろう。

いずれにせよ、今引いたばかりの箇所にあるように、これから始まる第三部の物語では二人が中心的役割を果たす。巻名は匂兵部卿(匂宮)だけを掲げるが、匂宮と薫の二人を読者に提示する役割をもつ巻だと言える。

「匂う」と「薫る」

梅枝巻(第三十二帖)の記事にリンクを張ってFacebookに投稿したとき、友人から「匂う」と「薫る」のニュアンスが難しいというコメントをもらった。そのときに調べたことを、ここにも再掲しておこう。

『角川必携古語辞典全訳版』によると、「にほふ」は「美しさやよいにおいが、周囲からそれとわかるほどに現れ出る」が本義である。その後に掲げられた個別的な語義は、①色が美しく染まる、②美しく照り映える。つややかに輝く、③美しさが満ちている、④薫る、⑤威光の影響が及ぶ。栄える、となっている。さらに、「参考」として「元来は視覚についていう語で、嗅覚については「かをる」を用いたが、上代の末から両方について用いるようになった」と説明されている。

この説明からすると、匂宮のほうが華やいだ印象を周囲に与えていたのではなかろうか。薫のほうは嗅覚の特徴をとらえた異名だが、頭注によると「体の芳香は、すぐれた仏者の身にそなわる異相とされた」(170頁)とのことなので、薫には常人離れしたありがたさや近寄りがたさが感じられたのかもしれない。

あらすじで短くまとめにくい巻

匂兵部卿巻は比較的短いが、あらすじをまとめてみると、それなりの行数を要した。この巻は第二部と第三部の幕間のような位置づけになっていて、御法巻や幻巻ではまだ幼かった薫と匂宮が成長するまでに何が起きたかを、簡潔にまとめている。

まず、源氏が世を去っている。匂兵部卿巻の書き出しは「光(ひかり)かくれたまひにしのち」(161頁)である。今なら「ナレ死」と呼ぶところであろう。源氏のライバルだったあの人も「故致仕(ちじ)の大臣(おほいとの)」(166頁)と、すでに亡くなっていることがさらっと示される。

次に、源氏が六条院に住まわせていた女君たちのその後が語られる。それはそのまま、源氏ゆかりの六条院や二条院には今誰が住んでいるかの説明になっている。

さらに、今後の物語で重要な役割を演じる人々の地位などが明かされる。匂宮は兵部卿となり、薫は侍従、中将、そして宰相となる。夕霧は右大臣に昇進しており、源氏が宿曜の占いで告げられていた太政大臣が見えてきた。数多い娘たちを次々に春宮や二の宮に嫁がせ、他家を圧倒している様子も窺える。

こうした細部が最初の数ページにぎっしり詰め込まれているのだ。つまり、匂兵部卿巻自体があらすじのような性格を備えていて、そぎ落とせる要素がいつもの巻より少なめだった。

悩み多き青年

薫は悩み多き青年である。無理もない。自分の出生には、何やら大っぴらにできないことがあったかもしれないと、気づいてしまったのだから。そして、自分が何かに気づいたことを、母である女三の宮に気取られてはならない。事情をいちばんよく知っている人にだけは、事の真相を尋ねられないのだ。

おぼつかな誰(たれ)に問はましいかにして

はじめも果ても知らぬわが身ぞ

この歌の直後に置かれた「いらふべき人もなし」というひとことが、薫の孤独を表している。

ヨーロッパ文学で言えば、ロマン主義の主人公にいそうなタイプに見える。しかし、私は薫のことをよく知らないので、的外れなことを言っているのかもしれない。

空白の歳月

幻巻と匂兵部卿巻のあいだには、空白の八年間がある。幻巻で五歳だった薫は、匂兵部卿巻の最初のほうで十四歳になっている。六歳から十三歳までの八年間が描かれていない計算になる。

振り返ってみると、桐壺巻と帚木巻のあいだに空白の四年間があった。源氏は桐壺巻において十二歳で元服し、帚木巻では十七歳の中将として登場している。

しばらく見ないうちに、頑是ない子供がうるわしい青年に成長しているという構図が、繰り返されている。ただし、源氏は一人だったが、薫と匂宮は二人である。主役級が二人に分けられたことに、今後の物語の見どころがありそうだ。