毎週一帖源氏物語 第三十九週 夕霧

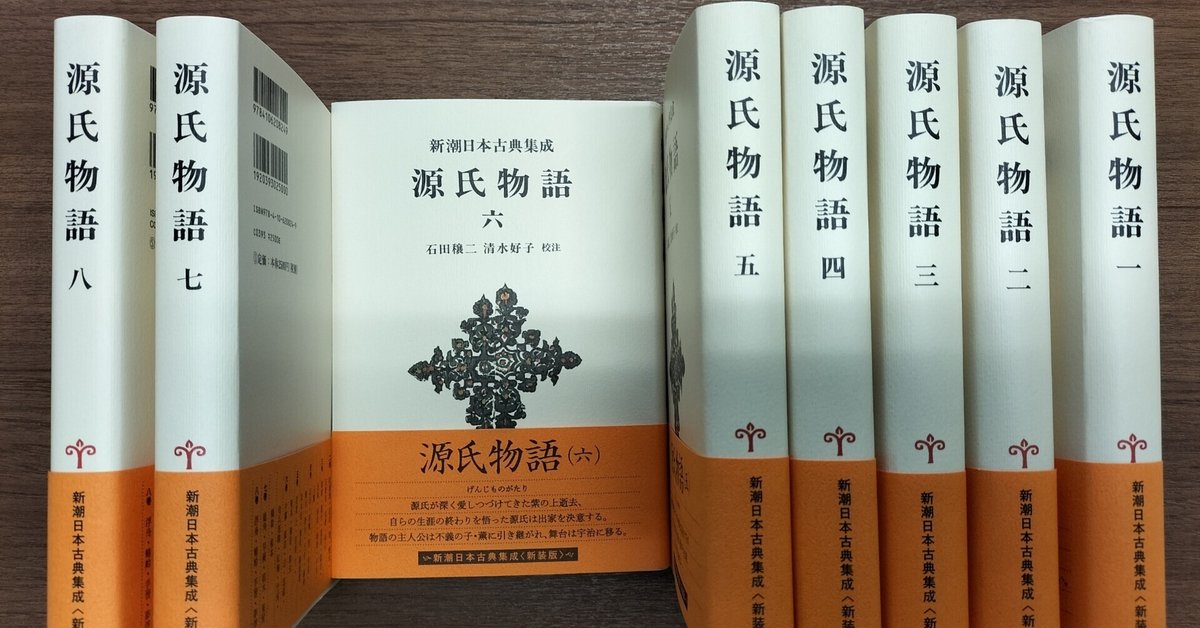

新潮日本古典集成は第六分冊に突入した。私は先々の詳しい展開を把握していないが、それでも『源氏物語』が光源氏の一代記で終わることなく、その先が描かれていることを知っている。そして、源氏はこの第六分冊で姿を消すのだ。そこまで来れば居住まいを正して読まなければ、という気がする。

夕霧巻のあらすじ

まじめな人という評判の大将だが、一条の宮のことが気になって仕方がない。宮は母の御息所とともに叡山西麓の小野に出向く。御息所のもののけ退散のため、山籠り中の律師(りし)に加持を頼むためである。八月中旬、大将は見舞いと称して小野に足を運び、宮への接近を試みる。夕霧が立ちこめて立ち去る気になれないと歌に詠むが、宮は素っ気ない。大将は強引に迫るが、最後の一線を越えることはない。

何ごとも起きはしなかったが、よからぬ噂が立つのではないかと宮は怖れる。大将の動きは、意外な方面から御息所の知るところとなる。律師が注進に及んだのである。御息所は宮を呼ぶが、内気な宮は何も言えずにいる。御息所も問いただせない。そこへ大将からの文が届く。御息所は、噂が立った以上は宮を大将に許すしかないという気になりながらも、本人の訪れがないことを不満に思う。そのことを責めつつ、娘との仲を認める胸中をほのめかす歌を書きつける。

大将は六条院に寄ってから三条殿に戻っていて、宵過ぎに御息所からの文が届けられる。鳥の跡のような弱々しい字を読み解こうとしたその時に、北の方が背後から忍び寄って奪い取る。翌日の夕暮れ時になって、ようやく手紙を発見する。すぐに小野に向かおうとするが、外出を忌む坎日(かんにち)に婿入りを許されるのは縁起が悪いと思い直し、文を送るにとどめる。御息所は、宮のもとへの大将の訪れが一夜限りであったことに心を痛めており、今宵も文だけで済まされたことに耐え切れず、息絶える。

葬儀が済み、月が改まっても、宮は小野にこもって沈んでいる。大将は文を送ったり、自ら赴いたりするが、相手にされない。噂は六条にも伝わる。紫の上は、女の身の処し方ほど難しいものはないと嘆く。源氏は大将と対面した折にそれとなく水を向けるが、大将は話を逸らすので、意見をしても無駄だろうと、口を差し挟まないことにする。

大将は御息所の許しがあったことにして、吉日を選んで宮を一条に連れ戻す。宮は大将との対面を避けるべく、塗籠(ぬりごめ)にこもる。しかしその甲斐もなく、女房の手引きで大将は塗籠に入り、思いを訴える。そして、漏れ入る朝日のもと、宮の顔をほの見る。

三条殿はもう終わりだと思い定めて、子供たちを何人か連れて大殿に帰る。大将は大殿に迎えに行くが、嫌味と皮肉の応酬に終わる。典侍は大殿の君に同情して歌を贈り、君もそれに応える。大殿の君とのあいだに七人、典侍とのあいだに五人、大将は子女をもうけている。

小野はどこか?

もののけに悩まされた一条御息所は、「小野(をの)といふわたりに、山里持たまへるにわたりたまへり」(12頁)。この小野について、頭注はこう記す。「愛宕(おたぎ)郡小野郷。叡山の西麓、高野村を中心に、南は一乗寺、修学院、北は八瀬、大原までを含む一帯の地。ここは恐らく修学院のあたりであろう。」

この説明を疑う理由は何もないのだが、私の脳内地図が混乱を来している。というのも、小野と聞いて私が最初に思い浮かべるのは、醍醐の近くの小野だからである。それは洛北ではなく洛東であって、方角がまるで違う。しかも、夕霧は小野の近くに「栗栖野(くるすの)の庄(さう)」(19頁)という荘園を保有していて、この地名も山科区に現存しているのだ(個人的には「小栗栖(おぐりす)」のほうが馴染み深い地名だが)。

そんなわけで、物語の舞台として別の場所を思い描いてしまいそうになりながら、「いやいや、ここは比叡山の麓で、秋の訪れは早いのだ」と自分に言い聞かせながら夕霧巻を読んだ。

堅物の不器用な恋

父の源氏とは違って、夕霧は浮気性ではない。堅物という評判(「まめ人の名をとりて」(11頁))である。正妻は幼なじみの雲居雁で、その他の相手は惟光の娘の藤典侍だけだった。その夕霧が落葉宮に心惹かれて、常軌を逸した振る舞いに及んでいる。

当時の常識では、皇女は結婚しないものだった。朱雀院の女二の宮(落葉宮)が柏木を婿に迎えたのは、柏木のたっての願いを断り切れなかったからである。一条御息所はずっと反対だった。思いがけず柏木が若くして亡くなり、御息所は後悔している。娘の再婚はあるまじきことだと思っているのだ。

しかし、夕霧はそんなことには頓着しない。親友に後事を託されたからには面倒を見なければならないと思い込んで、ほとんど使命を果たすような勢いで落葉宮への思いを募らせる。

夕霧は遊び慣れていないので、言動がちぐはぐである。それもまた、御息所と落葉宮の心痛のもとになる。たとえば、男が女のもとに三日続けて通うことが結婚成立の条件と見なされていたのに、夕霧はそのしきたりへの対応が拙い。通うべきときに通わず、通うべきでないときに通う。小野の里で明け方近くまで過ごしたことは法師どもの目にとまっており、夕霧が落葉宮のもとに通ったという噂が立つのは避けられないのだから、翌日も小野に赴くのが相手への配慮というものだろう。御息所も覚悟を決めており、坎日で縁起が悪いなどと言っている場合ではなかった。文を送るだけで済ますから、御息所は悶絶して果てたのだ。そして、その後は既成事実を強引に作ってしまう。落葉宮は御息所の喪に服していたいのだから、もう少し辛抱しておけばよいのだ。あいだに立つ女房(小少将)も、夕霧をやんわりとたしなめている。しかし、その道理が耳に入らない。落葉宮が塗籠にこもってまで夕霧を避けているのに、三日続けて一条の宮に通って、結婚の成立を世に知らしめている。そのような挙に出るから、落葉宮は心を閉ざし、雲居雁は実家に帰ってしまうのだ。やることなすこと、裏目に出ている。

夕霧の夕霧らしさは何か?

この巻の主人公は、源氏と葵の上のあいだに生まれた男君である。この人のことを、後世の読者は夕霧と呼ぶ。私は少女巻の記事で「それにしても、夕霧とは不思議な名前である。男は官職で呼ばれるのが普通なので、女の名前としても通用しそうな呼び方は異彩を放っている(ように私には見える)」と書いた。そして「かなり先のほうに「夕霧」の名を冠した巻があり、そこまで読めば名前の由来は明かされるのだろう」と予期した通り、この人が落葉宮に詠みかけた歌にこの言葉が含まれている。すなわち、

山里のあはれを添ふる夕霧に

立ち出でむそらもなきここちして

である。仲秋の夕刻、比叡山西麓に立ちこめる霧に感傷を誘われて、宮への思いを訴えている。かなりの分量を誇るこの巻は大将の恋を軸にしているので、この「まめ人」を夕霧と呼ぶことに異論はない。しかし、この恋に夕霧の夕霧らしさがあるようには、私には思えないのである。

偉大な父に対する反発(あるいは父からの逃避)を内に秘めているであろう息子が、「らしくない」恋にうつつを抜かしている。それも宿世だと言えばそれまでだろうが、主役を務める巻で幾分滑稽な姿を見せる羽目になる夕霧が、少々気の毒だ。

一夫多妻の理屈

夕霧と雲居雁の応酬は、今に通じる面白さがある。現在の価値観からすれば雲居雁の言い分に理があるのは明らかだが、夕霧の主張に耳を傾けると、平安期の一夫多妻の理屈が垣間見える。夕霧はこう述べる。

あまたがなかに、なほ際(きは)まさり、ことなるけぢめ見えたるこそ、よそのおぼえも心にくく、わがここちもなほ古(ふ)りがたく、をかしきこともあはれなるすぢも絶えざらめ。

要するに、妻妾が大勢いるなかで突出してこそ名誉であり、夫婦仲もうまく行く、というのだ。夕霧が描く理想像は、明らかに源氏が作り上げた六条の院である。義母の花散里に面と向かって、紫の上や花散里の心がけを褒める有様である。

このように書いていると、だんだんと夕霧の肩を持てなくなってくる。気の毒だなどと同情してはいけないのかもしれない。