毎週一帖源氏物語 第十七週 絵合

新学期が始まった。私も今日から授業である。先週はプロ野球が開幕して大変だと書いたが、あれはもちろん冗談であって、本当に大変なのはこれからだ。

絵合巻のあらすじ

故御息所の娘である前斎宮が入内することになったが、源氏は院に配慮して、前面に立つことは避ける。前斎宮が伊勢に下向する折りに見そめて以来、院の気持ちは変わっていないのだ。入内に合わせて院が念入りに用意した御櫛の筥(はこ)などを見るにつけ、源氏は自分のやり方が強引であったと反省する。

帝にしてみれば、年の近い弘徽殿女御と比べると、斎宮女御には遠慮がある。しかし、絵への嗜好が帝と斎宮女御の距離を縮める。権中納言は娘の弘徽殿女御の地位が脅かされるのではないかと危機感を覚え、絵師を集めて多くの絵を描かせる。源氏も対抗して、古くから伝わる絵を選び出して献上する。

中宮の御前で梅壺(斎宮)方と弘徽殿方を左右に分けて絵の優劣を争うことになったが、源氏は同じことを帝の御前でも執り行うことにする。話は大きくなり、院をはじめ方々から絵が集まってくる。

三月二十日過ぎ、「左右(ひだりみぎ)の御絵ども参らせたまふ」(108頁)。判定役は帥(そち)の宮が務めるが、双方がすぐれた絵を用意しているため、夜になっても決着がつかない。左の梅壺方が最後に残しておいたのは、源氏手ずから描いた須磨の巻であった。場に居合わせた人々の涙を誘い、「左勝つになりぬ」(111頁)。その後の酒宴で、源氏は弟の帥の宮と才芸を論じ合う。

公式の行事でも、このような遊びでも、この治世より始まったと言い伝えられるように、源氏は努めている。その一方で、栄華を極めると長生きはできないという思いもあり、山里に御堂を作らせる。

天徳四年内裏歌合

村上天皇治世下の天徳四年(西暦960年)三月三十日、内裏で歌合(うたあわせ)が行われた。左方と右方に分かれ、霞、鶯、柳、桜など、主として季節に合わせた題に沿って歌を披露して、一首ごとに勝ち負けを決めるという趣向である。『源氏物語』の絵合巻は、その故事を踏まえて書かれている。史上の醍醐天皇が物語の桐壺院に、史上の村上天皇が物語の冷泉院に、それぞれ符合するように設計されている。

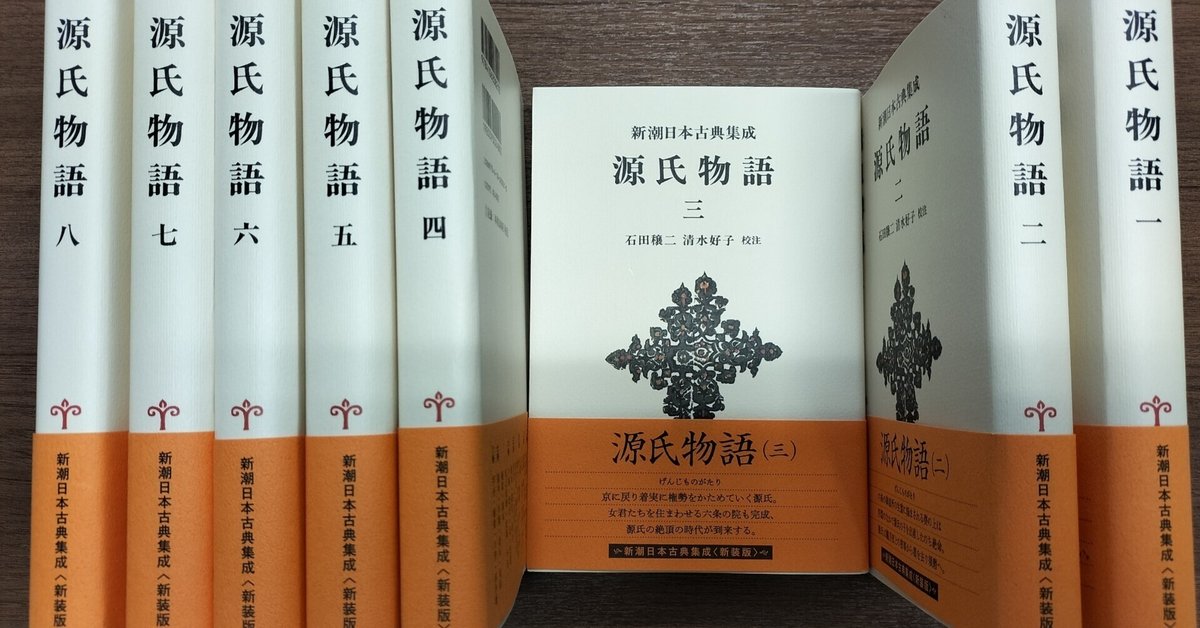

新潮日本古典集成第三分冊の巻末付録に、天徳四年内裏歌合についての記録が掲げられている。誰がどんな歌を詠んだか、その勝敗はどうだったか、すべて分かる。私の目を引いたのは右方の平兼盛で、いきなり連敗していて気の毒になった。自身の三首目は、題が鶯なのに「鶯を出すべきに柳をよみて負く」(342頁)とあって、反則負けを食らっている。その兼盛も、最後の対決で勝っている。その歌が百人一首にも採られている

忍ぶれど色に出でにけりわが恋は

ものや思ふと人の問ふまで

である。この歌に負けたのも、壬生忠見の

恋すとて(てふ)わが名はまだき立ちにけり

人知れずこそ思ひそめしか

である。結果的に、百人一首対決で締めくくられたのだった。

新旧論争

絵合では、左方の梅壺女御(斎宮女御)=源氏は古い絵を、右方の弘徽殿女御=権中納言(頭中将)は新しい絵を、中心に据えている。「梅壺(むめつぼ)の御方(かた)は、いにしへの物語、名高くゆゑある限り、弘徽殿(こきでん)は、そのころ世にめづらしく、をかしき限りを選(え)り描(か)かせたまへれば」(102-103頁)とある通りだ。芸術において古いものと新しいもののいずれが優れているか、あるいは芸術は進化するか、という問題が提起されている。

私はフランス文学史に馴染みが深いので、17世紀末にフランス上流社会を賑わした新旧論争(フランス語ではQuerelle des Anciens et des Modernes、日本語では「古代人・近代人論争」とも言う)を思い起こす。ここで深入りする余裕はないが、ギリシア・ローマの古典を模範とすべきだという立場と、ルイ十四世の偉大さに引きつけて現在を讃える立場が衝突した。したがって、純粋に芸術だけを論じているというよりは政治的な思惑も混じっているのだが、それも含めて絵合と似ている。何しろ、最後は源氏が須磨で描いた絵日記で決着がつくのだ。本当に芸術性が認められたのか、源氏の名声のために素晴らしいものに見えたのか、疑ってみたくなる。由緒ある古い絵を取り揃えていた左方が新しい絵を切り札にしたのだから、少々興ざめでもある。